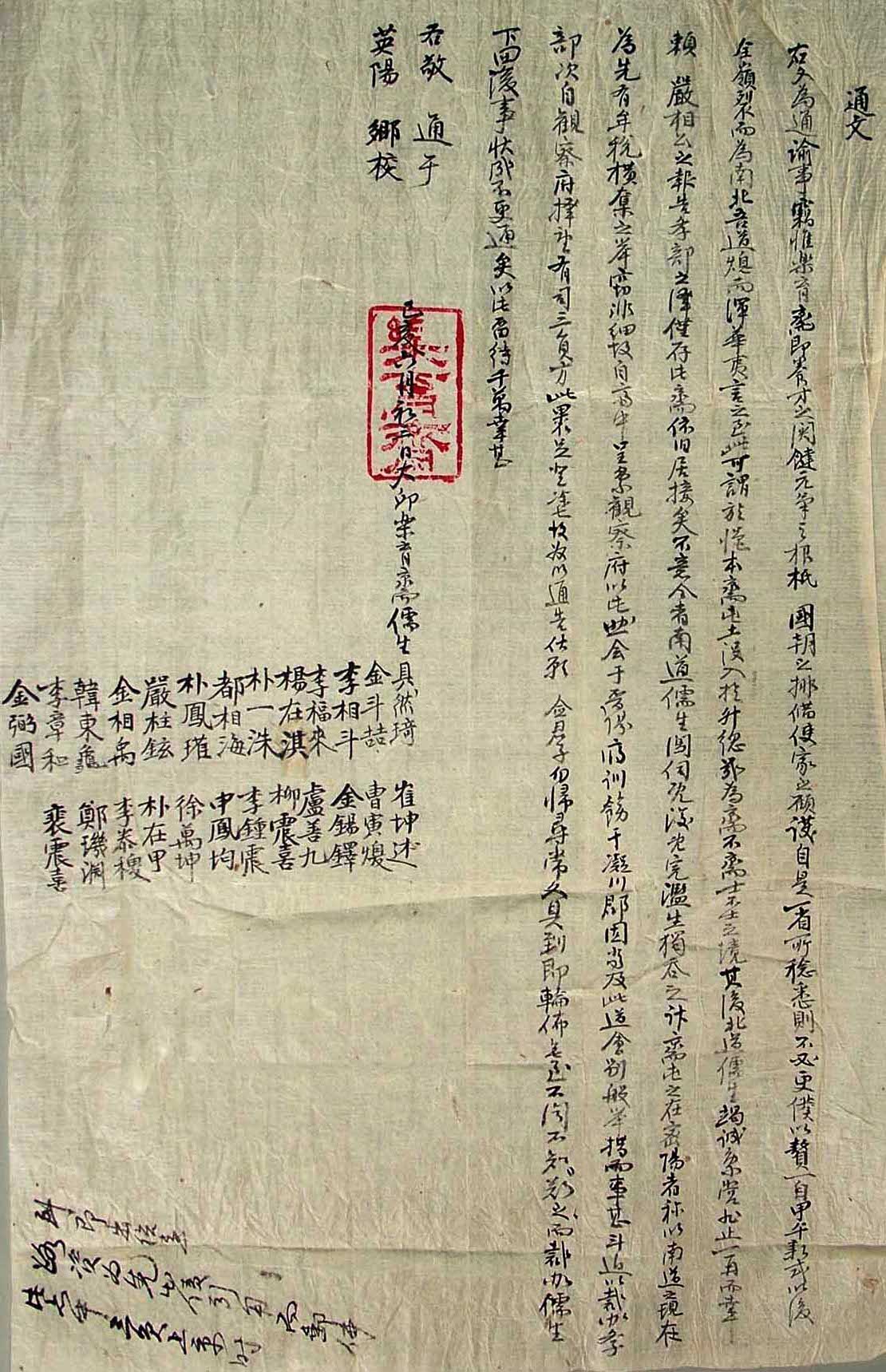

1899년 大邱樂育齋 유생들이 밀양에 있는 둔토의 소유권을 남도의 낙육재 유생들이 주장하는 것에 대해 반발하여 學部에 이것을 바로잡게 해달라고 청원하는 상소를 올리는데 英陽鄕校에서도 도움을 주길 바란다고 보낸 통문이다.

내용 및 특징

이 문서는 1899년 6월에 대구광역시낙육재 유생들이 밀양에 있는 낙육재 둔토의 소유권을 두고 남도의 낙육재 유생들과 분쟁이 있자 학부에 이것을 바로잡아 달라고 청원하는 상소에 영양지역의 유생들의 협조를 요청하는 통문이다. “樂育齋”의 명칭은 孔子의 “得天下英才 而敎育之 三樂也”라고 한데서 取한 것으로 경상도 樂育齋는 1721년에 慶尙監司趙泰億이 도내의 高才·篤志之士를 선발하여 勸課學業하고 국가의 인재양성을 목적으로 大邱府의 남문밖에 설립한 경상감영소속의 교육기관이다. 낙육재는 성균관과 鄕校의 중간단계인 道의 교육기관으로 일종의 州學 또는 營齋·營學이라 칭하기도 한다. 주요시설로는 齋生이 居齋하던 좌, 우재의 기숙사와 학문을 講論하던 觀善堂, 도서관인 藏書閣 등이 있었고 교육재정으로 연간의 세입과 지출비목이 규정되어 있었으며 지출비목 가운데에는 재생들의 居齋생활에 필요한 비용이 포함되어 있었다. 樂育齋는 설립된 이후 詞章之習의 폐단을 인식한 監司에 의하여 經史諸書를 많이 비치하고 經術을 권장한 긍정적인 측면도 있었지만, 때로는 특정 당파에 속한 감사에 의하여 黨色을 조장한 부정적인 측면도 없지 않았다.

경상도는 1896년에 남도와 북도로 분리된 후 당시 남도의 士論에 의해서 1897년 경상남도 진주에 새로운 樂育齋가 설립되었다. 그 후 1905년 을사조약이 체결된 후 일제에 의하여 1906년 대구광역시의 樂育齋는 철폐되기에 이른다. 樂育齋가 철폐된 이후 그 토지재산은 1909년 당시 대구광역시의 協成學校가 설립될 때 그 財源이 되었고 後身인 官立 大邱高等普通學校와 현재의 慶北高等學校로 이어져 왔다. 당시에는 신식교육의 확대로 인해 경상감영의 부속기관인 대구광역시樂育齋는 교육기관으로서의 기능이 많이 상쇄된 시기라고 할 수 있다. 더군다나 경상남도 진주에도 樂育齋가 설립이 되어서 밀양지역의 둔토가 진주부의 樂育齋에 귀속이 되어야 하는지, 나뉘기 이전인 대구광역시의 樂育齋로 귀속이 되어야 하는지의 문제가 붉어진 것이다. 이에 문제를 해결하고자 대구광역시樂育齋 유생들이 學部에 고하여 이를 바로 잡을 계기를 마련하는데, 그 시행에 있어 협조를 구하기 위해 英陽鄕校로 보낸 通文이라고 할 수 있겠다.

본문을 보면 樂育齋는 儒敎의 근본을 갖추고 조정에 도움이 되는 人才를 기르는 것이 주요한 역할이라는 것은 두말할 필요가 없는 일인데, 1894년 갑오경장 이후에 경상도가 남, 북으로 行政的 區域이 나누어지면서, 嶺南의 지역적 경계도 남도와 북도로 갈리어 유교의 도가 外勢의 것과 뒤섞여 흐려지고 무너지게 되었다고 하였다. 이때에 屯土에 대해 기록도 없어졌으며 樂育齋와 유생들이 제대로 역할을 할 수 없게 되는 지경에 도달하게 되었다. 그래서 북도의 유생들이 이런 사실을 여러 번 慶尙監營에 알리게 되었는데, 다행히 嚴相公이 學部에 보고하여 樂育齋가 다시 유생들이 머무를 수 있는 상태로 돌아오게 되었다고 하였다. 이 시기 경상도의 낙육재는 1896년에 경상북도와 경상남도로 분기된 이후 南道의 士論에 의하여 1897년에 대구광역시와 진주에 각각의 낙육재가 설립되었는데, 南道의 유생들이 대구광역시낙육재가 어수선한 틈을 타서 밀양에 있는 둔토에 대해서 남도에 있다는 이유로 이전 해의 둔토의 수입을 橫奪하게 되었다. 이것은 낙육재의 경영과 관련된 일로 대구광역시낙육재에서는 매우 큰 일로 여겼으며, 이에 觀察府에서 조사한 바에 의해 진주부에 訓飭을 내리는 한편, 별도의 조치를 취해서 學府에서 밀양 둔토의 所有權에 대해 판결해주기를 바라는 상소를 올리려고 한다고 했다. 그래서 이 통문이 도착하는 즉시 영양 유생들은 다시금 이러한 일이 발생하지 않도록 상소를 올리는데 도움을 달라는 내용이다. 이처럼 樂育齋에 배당된 屯土의 소유권에 관해서 경상남도와 경상북도의 유생들이 다른 의견을 내놓고 있었다는 사실은 당시 낙육재 경영에 있어서 이곳 둔토가 차지하는 비중이 컸음을 알려준다. 19세기 말은 관학과 사학기구를 막론하고 심각한 경영난에 봉착하고 있었다. 짐작컨데 진주에 새로운 낙육재가 건립되기 이전부터 이미 운영에 어려움을 겪은 바가 있던 대구광역시낙육재에서는 기존에 배정된 둔토의 수호를 통해 경영의 안정를 도모 하려고 했을 것이다. 진주의 낙육재 역시 새롭게 신설된 만큼 자신들의 안정을 위해서 밀양의 둔토는 양보할 수 없는 것이었을 것이다. 이에 대구광역시에서는 감사를 통하여 訓飭을 내리고 더하여 학부의 답까지 얻으려고 노력하는 과정에서 영양 영양향교에 협조를 요청하는 것으로 보아서 경상북도 유생들의 공론을 모아 학부에 상소를 올리려는 것으로 보인다. 대구광역시에서의 이런 움직임은 진주에서도 비슷하게 남도 유생들의 여론을 모으는 노력이 있었기 때문으로 보인다. 또한 문제가 되었던 밀양둔토의 면적이 얼마나 되는지를 알 수 없어서 그 둔토가 이들 낙육재 운영에 차지하는 비중을 자세히 알 수는 없다.

자료적가치

조선 후기 향교의 교육기능 상실로 인해 야기된 지방사회의 분열과 아울러 嶺南의 행정 분할에서 야기된 屯土의 所有權 분쟁을 단적으로 보여주는 자료이다. 樂育齋를 비롯한 전국의 養士齋에 관한 연구는 자료 자체가 안고 있는 근본적 한계를 벗어나기 어려운데, 잔존하는 자료는 대부분 邑誌나 文集 속에 산재되어 있어서 그 실체 파악이 지극히 어렵다. 이러한 자료상의 제약을 극복하기 위해 각종 古文書 등의 활용이 요구되고 있는 실정인데 이 通文은 그러한 맥락에서 중요한 자료라고 할 수 있겠다. 또한 경상도가 경상남도와 경상북도로 나뉘고 난 뒤의 屯土의 소유권 분쟁의 한 일면을 보여주는 자료이다.

『慶北鄕校資料集成(Ⅰ)』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校出版部, 1992

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 경상북도, 1991

『정신문화연구』 17권, 4호, 丁淳佑, 한국정신문화연구원, 1994

『정신문화연구』 17권, 4호, 鄭震英, 한국정신문화연구원, 1994

『정신문화연구』 17권, 4호, 尹熙勉, 한국정신문화연구원, 1994

『樂育齋古書 圖錄』, 大邱廣域市立中央圖書館, 大邱廣域市立中央圖書館, 1999

윤정식