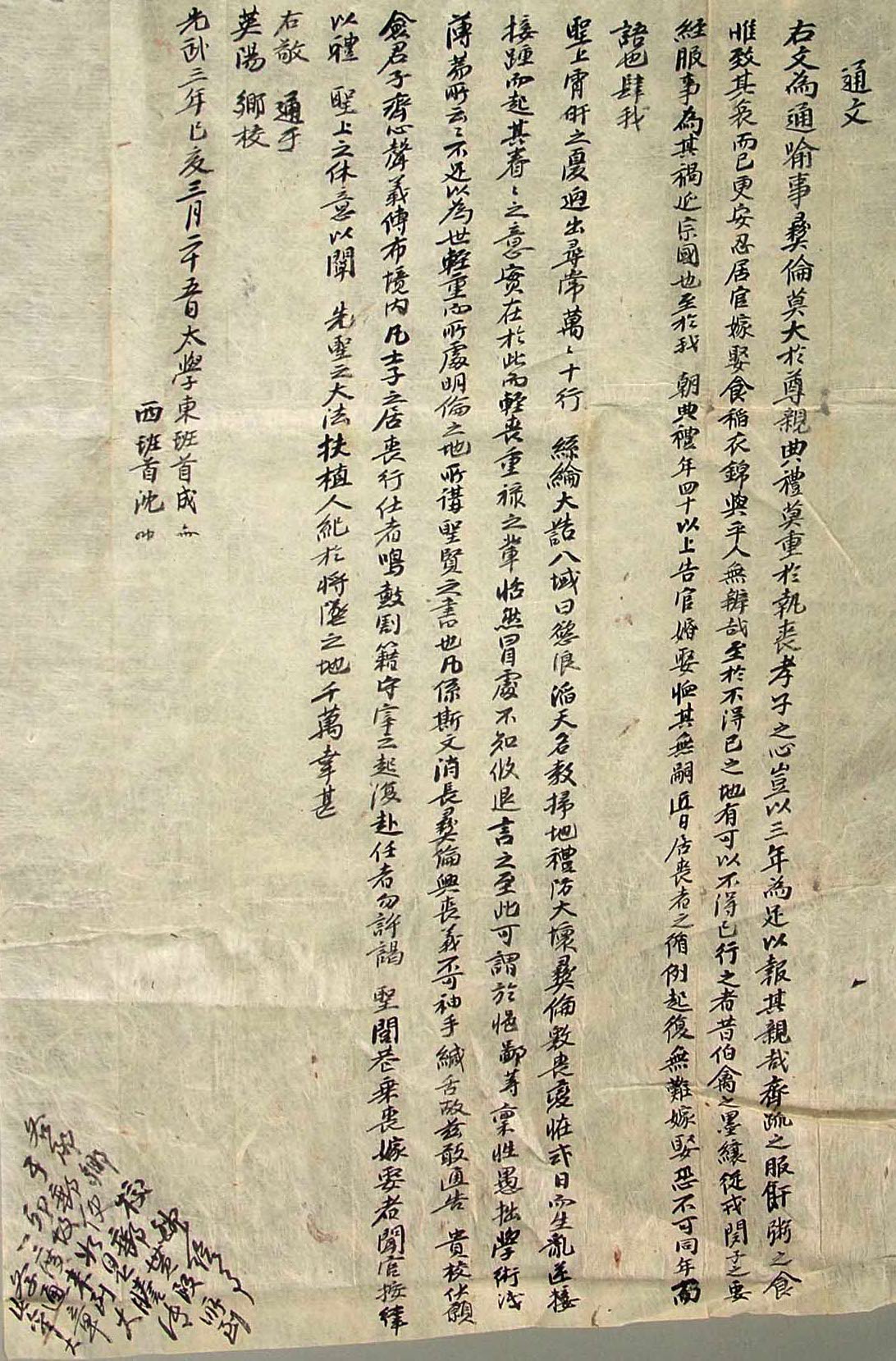

光武3년(1899년) 3월 25일에 英陽鄕校에서 발급되었는데 당시의 喪禮에 있어 禮法이 많이 문란해졌으니 이를 바로잡아 올바른 法道로 치러질 수 있도록 널리 유포하여 聖賢들의 큰 法道를 사회에 뿌리박히게 하고 皇帝의 걱정거리도 덜어주게 하자고 하는 通文이다.

내용 및 특징

광무 3년(1899) 3월 25일에 英陽鄕校에서 발급된 通文이다. 그 내용은 사람으로서 부모를 지극히 모시고 喪을 당했을 때는 3년服을 입고, 粥을 먹으면서 그 슬픔만을 생각하면서 정갈하게 지내야 하는데, 우리나라의 典禮에 따르면 40이 넘은 이가 結婚을 하는데 있어, 喪을 당하면 慣例에 따라 같은 연도에 결혼을 하는데 지장이 없도록 관에 고하고 나서 한 것을 제외하면 나라의 예법을 따르게 되어 있다. 그런데 지금은 倫理가 괴이하게 변하고 禮가 무너져 내려 喪禮와 婚禮의 순서가 뒤바뀌고 禮를 어기는 것이 계속해서 일어나니 皇帝의 근심걱정도 커져 8도에 이르러 詔勅의 글을 내리기에 이르렀다고 한탄하고 있다. 실제로 당시에 상례를 가벼이 여기고 祿만 중히 여기고 그러한 사태가 야기된 것을 언급하지도 않는 이들이 있는데, 이들은 타고난 성품이 어리석고 못나고 학문이 얕은 자들이니 지금부터라도 聖賢들의 가르침을 거울 삼아 유학을 더 강조하고, 윤리적은 인격배양에 더 힘을 써야한다고 감히 통문을 보내서 빈다고 하고 있다. 君子라고 하면 境內에 의를 다하는 것을 널리 고양시켜야 하는데, 喪中에 官職에 나아가는 이가 있거든 鄕案에서 삭제해 버리고 이를 널리 알리고, 성현들에게 參拜도 하지 못하게 하여 아래로는 일반 백성들도 喪中에 婚禮를 치르는 일이 없도록 관에서 막을 수 있도록 해 달라고 당부하고 있다. 이렇게 하면 황제의 걱정도 덜어주게 되는 것이고 성인들의 큰 법도를 인간이 사는 세상에 뿌리 박히게 하는 일이 된다고 말하고 있다. 그리고 문서의 말단에 이러한 중요한 일이 아직 전해진 바가 없으니 각 鄕校에 우편으로 보내 전달될 수 있도록 하라고 당부하고 있다.

당시의 상황은 鄕校의 교육적 기능이 저하되고 있던 시기였다. 大韓帝國의 政局은 친일본계 인사가 주도권을 가지게 되면서 近代社會로의 이행에 가속도가 붙게 되는데 近代新式學校의 설립으로 말미암아 향교의 사회적 역할이 더욱 더 위축된 시기였던 것이다. 향교는 이러한 근대적 사회개혁과 새로운 사회의 건설에 필요한 인재양성을 위한 新敎育의 이념을 실현하는데 걸림돌로 작용하였지만, 향교 자체도 그러한 분위기 속에서 가만히 있을 수는 없었던 것이다. 이러한 사회 상황은 향교가 향촌사회에 대한 지배력을 유지하기 위해서 유교적 전통사상의 강조와 禮治로 대변될 수 있는 예법의 재정립을 향촌구성원에게 강조한 것이라고 할 수 있겠다. 그에 앞장선 재지사족들은 朝鮮사회의 전면적인 개혁과정에서 유교적인 전통을 고수하며 東道西器적인 근대적 개혁이념으로 접근하여 구학문의 한계를 극복하려 하고 있기도 했다.

자료적가치

이 통문에서는 喪禮를 치르는 데 있어 그 엄격함이 막중한 것인데, 國家에서 지정하여 어쩔 수 없이 喪事를 지내는 해라도 나이가 40이 넘은 이들은 관에 보고하여 상을 당한 해에 결혼을 하는 것은 허락하게 했는데, 당시에는 그러한 法道가 무너져, 喪禮를 치르는 데 순서도 없고, 막중한 일을 치르는 데 있어 禮法이 많이 무너져 내렸고, 그러한 사실을 보고도 袖手傍觀하는 선비들이 생기는 상황에 까지 이르렀다고 비판하면서 유교적 이념의 강조와 예법의 재정립을 위해 노력을 해달라는 英陽 지역의 유림의 글이다. 태학의 동반의 영수인 成 아무개와 서반의 영수인 沈 아무개가 署押을 넣은 것이 보이는데 당시 두 성씨의 주인공이 누구인지는 명확하게 알 수 없으나 향교 내에서 동, 서반을 대표하는 영양의 재지사족 중 명망 받는 인물로 추정된다. 영양 영양향교에 내려진 여러 가지 通文으로 인해 당시의 향교의 정치적, 경제적 입지를 파악할 수 있는데, 이 통문 또한 당시 영양 영양향교의 교육적 기능의 약화로 인해 정치적으로 소외되어 왔던 재지사족들이 유학적 이념을 재차 강조하여 근대화를 위해 신식학교에서 육성하던 개화 사상에 맞서고 있다고 할 수 있겠다.

문서 말단에 이러한 通文을 다른 鄕校로 전파해 줄 것을 당부하고 있지만, 사실 이 문서가 작성되기 전인 1895년에 내각제로 官制는 개편되었다. 내각은 총리대신을 수반으로 하고 그 아래에 학부 등 7府를 두었고 국정의 주요 사안은 내각회의를 통해서 이뤄졌는데, 국왕은 내각회의에 참석해야 했지만, 궁내부 대신은 여기에서 제외되었다. 내각이 실권을 가지게 된 것을 의미하는 것이었고, 立憲君主制와 비슷한 형태의 이러한 정국운영은 禮曺의 분리, 해체와 동시에 이뤄졌다. 甲午更張으로 신분제가 폐지되었고, 禮는 존립근거를 잃는 것이 되어 버린 것이다. 그리하여 예는 기존의 공적인 영역에서 수면 아래로 가라앉아 개인의 사적 영역으로 퇴장하였으며, 終局에는 예의 실행도 개인의 선호에 따른 선택의 문제로 변해가는 추세였던 것이다. 이와 같은 추세는 앞서 통문에서 언급하는 것과는 다르게 왕실에서도 마찬가지였으며 종래 국가적 행사로 행해지던 왕실의 제반 전례는 왕실의 행사로 축소되어 다분히 사적 성격을 갖는 것으로 재편되어 버렸다. 거기에 더해 근대적 법치 국가로서의 전환을 1899년 8월 고종이 반포한 ‘大韓國國制’에서 확립하게 되었다. 물론 만민공동회와 독립협회의 요구에 의해 개정된 법령이 먼저 반포가 되었는데, 여기서 언급하는 부분은 법치국가로의 변환이 곧 유교적 禮의 강조와 반대되는 방향을 가지는 부분이다. 이러한 시대적 분위기가 반영된 鄕校의 通文이라고 할 수 있는 중요한 문서이다.

『慶北鄕校資料集成(Ⅰ)』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校出版部, 1992

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 경상북도, 1991

정치사상연구, 이원택, 한국정치사상학회,2008

윤정식