18세기 후반에 작성된 영양향교(英陽鄕校)의 입약절목(立約節目)과 서문(序文) 및 발문(跋文)

내용 및 특징

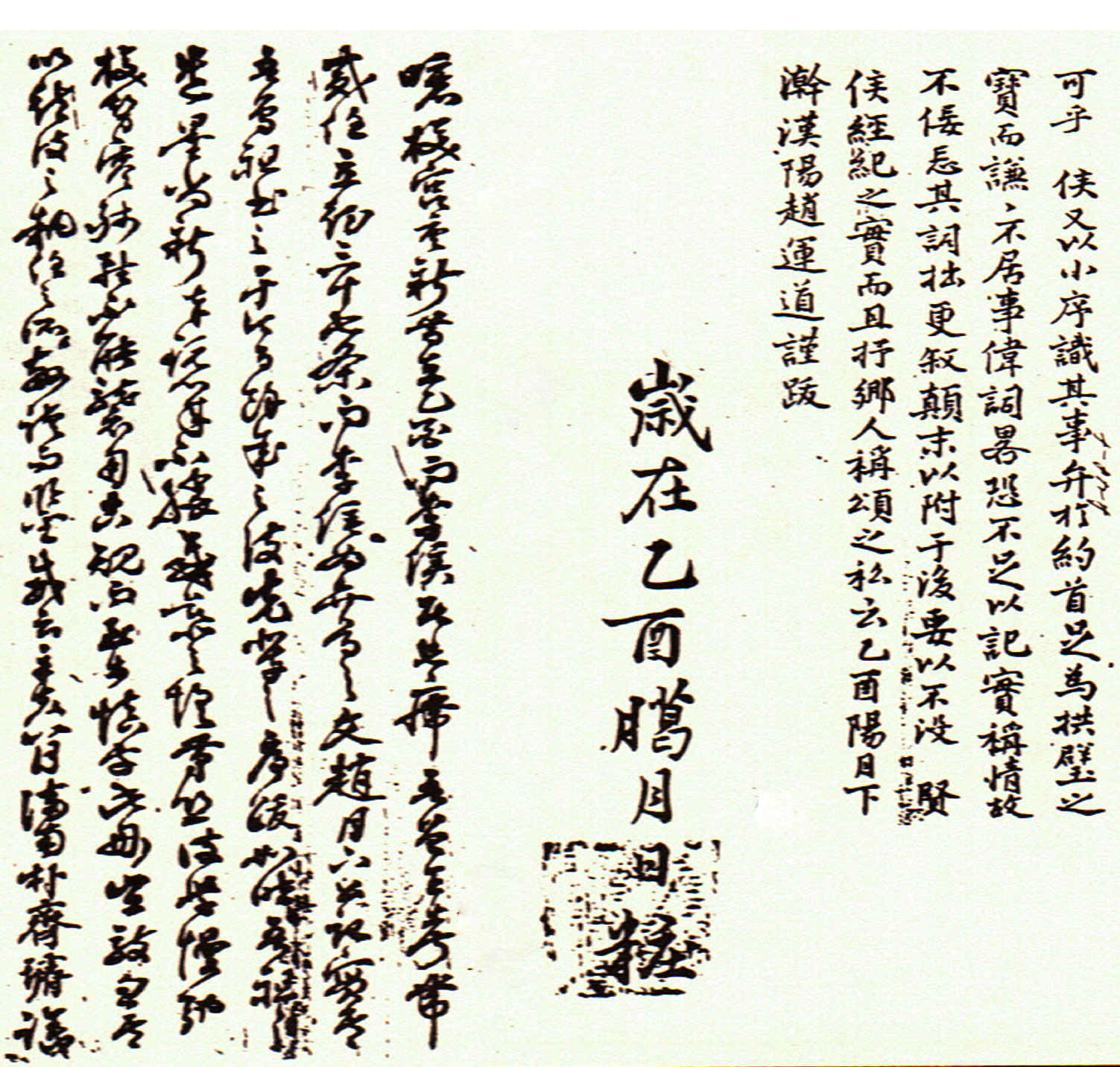

이 문서는 1762년 영양의 현감으로 부임한 李彦藎이 1765년 10월에 지은 서문과 그가 만든 37개 조의 절목, 같은 해 12월에 趙運道가 지은 발문으로 되어 있다. 이언신이 현감으로 부임한 해는 1679년에 영양 영양향교가 영건된 지 84년이 되었던 해이다. 영양 영양향교는 처음 영건시 지역의 사림과 읍민들이 출자하여 건립된 곳으로 이후 국가로부터 學田과 奴婢를 분급 받음으로써 경제적 기반을 다졌으며, 지방 유림의 자제들을 교육하는 장소로서 그 중심적 역할을 해왔다. 하지만, 세월이 흘러 건물의 노후화와 훼손이 심할 뿐만 아니라, 그 교육적 기능마저 잃어가고 있었다. 이러한 시기에 부임한 이언신은 부임 다음날인 1762년 8월 10일, 향교의 대성전에 알현하고, 명륜당으로 물러나니 上有司 趙奉圭와 掌議 趙居黙가 그 자리에서 齋앞의 食樓가 솟아있어 이것을 옛 터로 옮기길 청하므로 이를 승낙하였다. 제생들이 식사하는 食樓를 옮기는데 여러 달이 걸려서 다음해 春試를 지나서야 완성이 되었기에 諸生들이 시험을 치루지 못하였다. 여기서 말하는 食樓는 育英樓를 말하는 것으로 보인다. 3년이 지난 1765년 여름에 掌議 朴履泰, 齋任 趙載道, 辛以馥 등이 校宮의 황폐화와 향교 자금이 어려움을 말하며 이를 바로잡아 주길 청하였다. 이에 수령의 자리에 있으면서 이들의 청을 거절할 수 없기에 향교에 대한 지원을 다시 바로 잡겠다고 하였다. 이후에 향교의 땅을 넓히고, 殿宇와 講堂의 벽과 지붕을 수리하는 한편, 관청의 창고를 열어서 자금을 지원해 주었다. 그 결과 한 달이 안 되어서 모든 수리가 끝나고, 中秋日을 맞아 고을의 연장자들을 모아 小饌을 베풀면서 이전의 習俗을 되풀이하여 향교의 위신이 떨어지는 일이 없도록 당부한 후, 잘못을 저지른 자가 있으면 모든 고을 사람들이 모여서 의논하여 육영루에서 鳴鼓하여 다스리도록 하였다. 또한 모든 이들이 가르침을 청하므로 이에 몇 개의 약조를 열거하니 어긋난 것을 바로잡도록 하라고 했다.

1765년에 작성된 趙運道의 발문을 보면, 이언신이 만든 조약은 잘 지켜지고 있었던 것으로 보인다. 鄕父老들은 자제들에게 이를 지키도록 당부하여 전과 같이 태만한 이들이 없게 되었으며, 향교에서는 재정을 확충하고 이 절목을 板에 새겨 벽에 걸어두었다. 이후 前習을 밟아 이 조약을 어기는 자는 향중에서 관아에 벌을 청하고, 이 조목을 지은 뜻이 후세에 기리 전해지길 기원한다고 하였다. 하지만, 1851년에 지은 朴齊璿의 글을 보면 이 절목은 잘 지켜지지 않은 것 같다. 세월이 흘러 후학들은 태만해지고, 향교의 위세는 몰락하였다는 것이다. 하지만 과거의 규약을 능히 잇지는 못하지만, 그 글을 소홀히 할 수 없으므로, 다음의 執任들은 이 계율을 거울로 삼아 공경하고 경계하라고 당부하였다. 이상의 과정을 거쳐 오늘날까지 남아있는 절목을 살펴보면 다음과 같다.

一. 大享의 절차는 하나같이 禮文을 따르고 習俗에 구애되지 말 것.

一. 祭服·祭器 등은 자주 햇빛을 쪼인 후 헤진 곳이 있으면 관에 고하여 다시 갖출 것.

一. 향교의 掌任은 각별히 선택하여 정할 것.

一. 祭物有司는 임무가 매우 중하므로 특별히 가려서 뽑을 것.

一. 殿守 및 齋樓, 垣墻 등은 有司가 일일이 돌보고 조금이라도 파괴되거나 새는 곳이 있으면 고치도록 할 것.

一. 향교의 서책은 官令이 아니면 문밖으로 나가지 못하게 하며, 그리고 관에 冊數를 보고하고 돌려받을 때는 卷秩이나 遺漏된 것이 있으면 받아들이지 말 것.

一. 有司가 그 임무에 부지런하지 않으면 齊會에서 논죄할 것.

一. 執任을 뽑을 때에는 一村一員 외에는 들어오지 못하게 할 것.

一. 別庫, 田畓을 이미 본교로부터 還退한 즉 영원히 본교에 속하니 다른 논의를 하지 말 것.

一. 春秋로 田畓의 각 穀量은 그 들어오는 定式에 의하여 맞추어 쓰고 나머지는 講會나 白場 등에서 보충하여 쓸 것.

一. 春秋祭享米와 供士米는 正히 각각6석씨 합 12석을 별도로 보관할 것.

一. 秋享후에는 正6석을 定式으로 備置하여 春享전까지 비용으로 쓰고, 春享 후부터는 正 5석을 정식으로 비치하여 추향 전까지 비용으로 할 것.

一. 春秋 貰錢 30냥은 거두어서 향교의 세금으로 준비하고 절대 쓰지 말 것.

一. 봄의 價布 捧上錢은 享祀때 쓴 후 나머지는 秋享전까지 쓰도록 하며, 가을의 價布 捧上錢은 秋享때 쓰며 나머지는 春享전까지 쓰도록 할 것.

一. 가을의 地貰 및 奴婢貢錢은 1년 비용에 충당하며 부족한 나머지는 講會나 白場 등에서 보충하여 쓸 것.

一. 향교의 錢穀 貸付는 일체 엄히 금함. 범하는 자가 있으면 儒案에서 削去하고 돌려받을 것.

一. 이 이후로 校任된 자가 負債를 傳與한 즉 받는 자도 또 같은 벌로 儒案에서 削去할 것.

一. 무릇 이 節目을 傳受할 때는 新舊 執任이 對照 檢閱하여 시행 할 것.

一. 番儒 30인이 만약 각 軍役을 범할 것 같으면 항교로 부터 관에 고하여 빼어 버릴 것.

一. 校生으로 그 職이 아니면서 관가의 일을 보면 校任으로 하여금 못하게 할 것.

一. 守護軍 40명은 이로부터 朝家가 정수를 劃給하며, 만약 도망하여 사고가 있을 것 같으면 관에 고하여 정수를 채울 것이니, 절대로 다른 軍額에서 毁入치 말 것.

一. 本所의 時使는 만약 도망하여 사고가 있을 것 같으면 관에 고하여 墻外 良丁을 수에 준하여 差定할 것.

一. 白場시에 읍중의 경비는 일절 낭비하는 일이 없도록 할 것.

一. 大事가 있지 않으면 일체 鄕人을 招集하지 말 것.

一. 守直은 특별히 타일러서 매양 늦어서 공백이 없도록 할 것.

一. 保奴들에게 價布외의 雜物은 일절 蕩減할 것.

一. 下典 및 所屬員은 항상 보호하고 구휼할 것.

一. 본 향교 전후의 산 및 林藪는 각별히 벌채를 금할 것.

一. 각 제향의 집사는 액내에서 통용할 것이나, 完議의 定式을 쫒아서 보고할 것.

一. 각 店에서 거두어 들이는 器皿은 관에 고할 것이며, 마음대로 계책(出牌)을 꾸미지 말 것.

一. 供士하는 盤床은 毁傷에 따라 값에 준해서 갖출 것이며 洞民에게 폐를 끼치지 말 것.

一. 지금 이후로 墨圖署白 牌旨는 일절 嚴防할 것.

이상의 절목내용은 대부분 향교전답, 노비의 운영과 재물의 관리, 제향의 절차, 校任선출에 대하여 말하고 있다. 주요 내용은 향교의 운영상에 있어서 나오는 문제들을 읍민들에게 부과하지 말 것과 이러한 문제들이 대부분 재정을 관리하는 자들에게서 나오므로 이들에 대한 단속을 철저히 하도록 규정하였다.

본문에 나오는 육영루는 1699년 현감韓世箕가 도임하여 그 損俸을 出助하고, 고을 인사들이 각각 出米하여 그 당시 校長인 趙是常과 趙德壽 2인에게 의뢰하여 營建에 착수하였다. 1701년 10월에 2층 누각의 육영루를 낙성하게 되었다. 이로 인해 향교의 경관뿐만 아니라 교생들의 수업이 편리하게 되었다고 한다. 하지만, 1925년에 철거하고 門廊을 신축하여, 중간은 通門이며 양쪽은 廚舍로 충당함으로써 오늘날에는 과거의 모습을 찾아보기 어렵다. 하지만 玉川 趙德隣의 育英樓記가 전하고 있어 당시의 모습을 유추할 수 있다. 樓는 2층 에 5칸複宇로 상층은 欄干을 세우고 堂을 만들었으며, 하층은 사방으로 통로를 만들었으며, 목재가 모두 널찍하고, 중앙의 공간이 비었으며, 좌우로 넓었다고 하였다. 또한 주변 공간을 정비하고 담장을 개축하니 향교의 경관이 더욱 뛰어났다고 한다.

慶北鄕校資料集成(1), 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 嶺南大學校 出版部, 1992.

慶北鄕校誌, 慶尙北道·嶺南大學校, 三光出版社, 1991.

英陽郡誌, 英陽郡誌編纂委員會, 中外出版社, 1970.

慶尙道邑誌,

嶺南邑誌,

이병훈