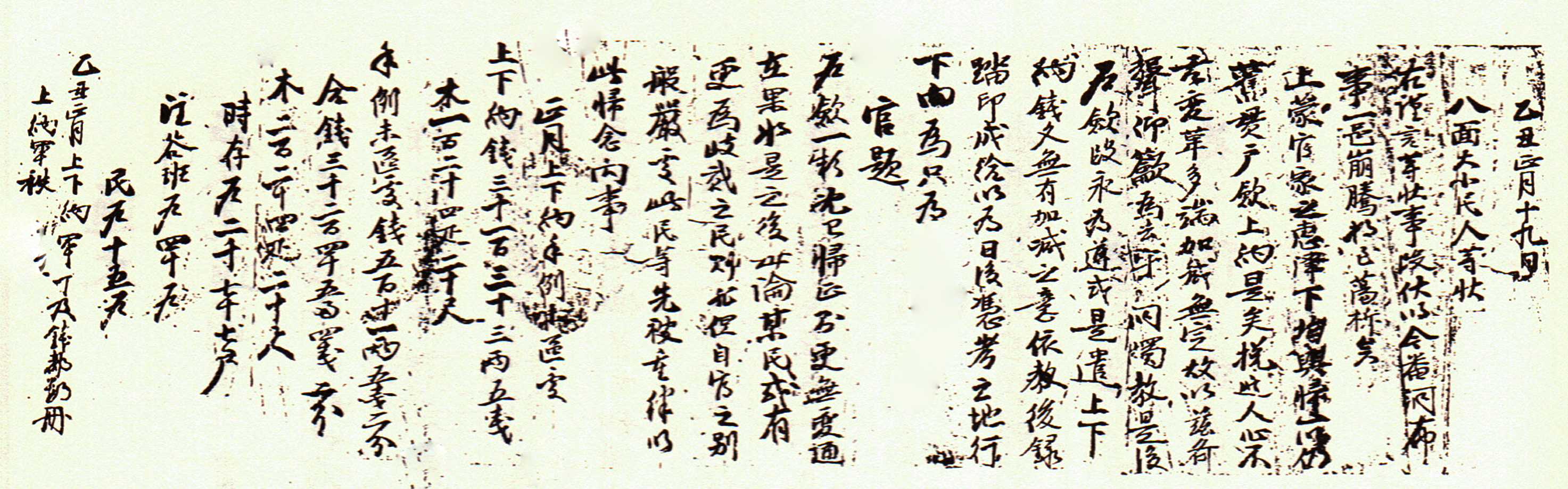

1865년 正月에 작성한 英陽縣 소재 八面의 大小民이 연명으로 陳情한 所志

내용 및 특징

이 문서는 乙丑年 정월 19일에 영양현 소재 8개 면의 대소민들이 조정된 軍役稅의 官印成給을 요청한 所志이다. 여기에는 8면 大小民들이 제출한 等狀의 내용과 관에서 발급한 題音, 실제 군역세로 책정된 납세의 내역으로 구성되어 있다. 작성 시기는 1883년 작성된「各樣軍丁都數及上納錢木實數釐整成冊」의 내용 중 ‘乙丑成冊無’라는 내용이 있는 점과 을축년에 작성된 군정수와 상납전의 내역이 같은 것으로 보아 1865년으로 추정된다. 또한 等狀에서 ‘洞布’의 징수와 관련하여 영양현 일대가 파탄에 이르렀으며, 이에 變通하여 옛날의 戶斂上納하는 방식을 그대로 따른다고 하였다. 여기서 말하는 洞布는 조선말기 班常에게 공동으로 부관된 군역세로서 조선 후기 均役法이 戶布法으로 이행해가는 과정에서 나타난 과도기적 형태였다. 그 실시시기는 철종 말기인 1862년 三政釐整策에서 비롯하여 1871년 호포법이 정식으로 실시되기 이전까지로 보고 있다. 결과적으로 洞布가 시행된 시기 등을 보았을 때 이 문서의 작성 시기는 1865년이 된다.

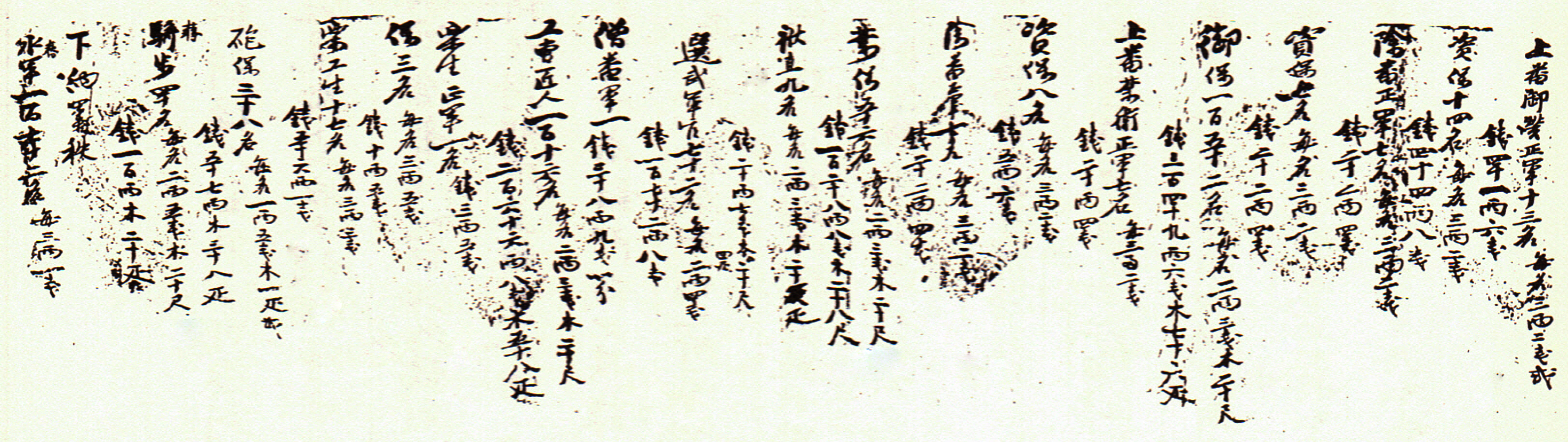

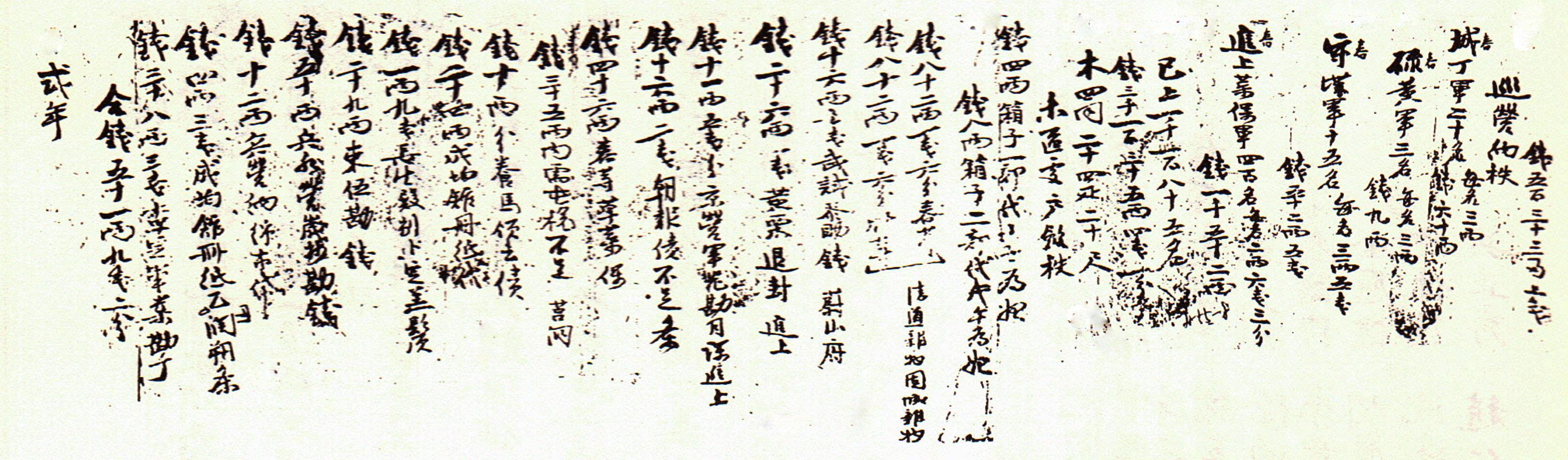

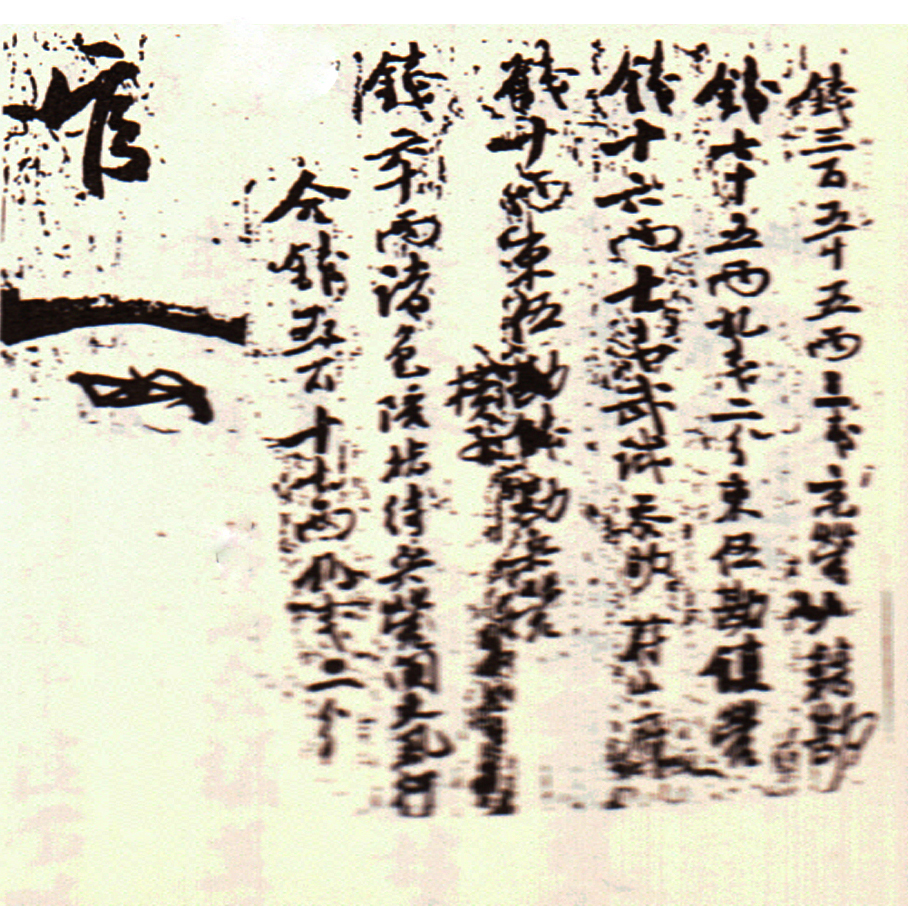

等狀의 8개 면은 邑內面, 南面, 東面, 西初面, 西二面, 北初面, 北二面, 首比面 등으로 총 37개의 里로 구성되어 있었다. 이들 面里를 대상으로 한 洞布의 징수로 인해 一邑이 피폐해졌는데 다행히 관가의 혜택을 입어서 다시 바로잡게 되었다고 하였다. 洞布는 전국에 걸쳐 일률적으로 시행된 것이 아니라 지방에 따라 편의대로 시행되었기에 관가에서 충분히 조절이 가능하였던 것이다. 또한 1년에 납부해야 할 군포를 人丁당 2냥 단위로 징수하였는데, 읍내 民戶의 大小에 따라 분배하였으며 여기에는 양반들도 같이 부담해야 했다. 결국 민호가 많은 지역에서는 그 만큼의 부담이 가중되었던 것이다. 실제 等狀에 기록된 上下納年例區處와 未區處의 납부액을 살펴보면 洞布징수액이 영양현민들에게 엄청난 부담이 되었던 것을 짐작할 수 있다. 等狀에는 變通하여 예전의 방법으로 稅를 징수하면서 上下納錢木으로 錢3133냥 5전과 木124필 20자을 거두었다. 또한 未區處에서는 錢511냥 5전 2푼을 징수하였다. 이하 항목에서는 上下納하는 군정의 종류와 금액을 上納軍과 下納軍으로 구분하여 적고 있으며, 이외에 戶斂조로 未區處戶斂秩과 式年을 구분하였다. 未區處戶斂秩은 앞서 未區處에서 收捧한 금액을 變通後에 호렴으로 대체한 내역을 적은 것으로 보인다. 또한 미구처호렴질에 나오는 합계 금액은 실제로는 497냥 3전 2푼이지만, 실제 기록된 합계 금액은 51냥 9전 2푼으로 되어 있다. 이처럼 미구처호렴질의 총 금액이 다른 것은 上納軍秩의 항목에서도 除番正軍의 資保 7명의 代錢 22냥 4전이 누락된 것처럼 이 戶斂秩의 내역 중에서도 누락된 것이 있을 것으로 짐작되며, 또한 총 금액이 다른 것은 年例未區處錢의 511냥 5전 2푼을 잘못 기록한 것으로 보인다. 반면 式年條의 합계 금액 錢517냥 9전 2푼에 대한 내역과 금액은 바르게 기록되어 있다. 이를 통해 未區處戶斂秩의 내역과 금액이 年例未區處錢의 금액과는 다른 것으로 생각할 수 있지만, 1883년의 釐整成冊에서도 年例戶斂의 경우에는 上下納錢과 함께 총 금액을 계산하고, 式戶斂은 별도로 상정하고 있기에 未區處戶斂秩의 내역은 年例未區處錢의 사용내역으로 보아도 무관할 것이다. 이처럼 變通하지 않고 洞布稅로 징수된 年例未區處錢 511냥 5전 2푼과 上下納錢木을 合하여 錢3245냥 4전 2푼과 木224필 20자을 거둔 것으로 기록하고 있다. 두 금액을 합하면 錢3645냥 2푼과 木 124필 20자가 되지만 실제 기록상으로는 木의 수량이 100필 늘었으며, 錢은 400냥 가량 감소한 것을 알 수 있다. 이것은 총 금액 중 400냥을 木100필을 구입하는데 사용했기 때문으로 보인다. 그 까닭은 上下納軍秩에는 모두 錢3135냥 4전 1푼, 木224필 20자를 收捧토록 되었는데, 실제로는 어떤 이유에서인지 木의 수봉이 어려웠던 것으로 보인다. 그래서 疋당 4냥의 금액을 지불하고 軍木의 부족분을 채운 것으로 보인다. 또한 상하납전과 미구처호렴과는 별도로 式年(戶斂)稅로 517냥 7전 2푼을 거두고 있다.

이 시기 元戶는 모두 2077戶인데 이중 注谷里는 班戶 40호, 民戶 10호로 기록하고 있다. 이처럼 주곡리를 별도로 기록한 것은 이 마을이 변통하지 않고 洞布를 납부한 곳이기 때문으로 보인다. 주곡리가 변통하기 이전에 洞布로 납부한 금액과 변통한 후 납부한 여타 面里의 上下納錢과 式年稅을 비교해 보면 未區處인 注谷里에서는 전체 금액의 1/6에 해당하는 금액을 부담하고 있었다. 또한 납부한 전체 元戶의 수는 2077호인데, 注谷里는 양반호 40호와 민호 15호로 구성되어 있다. 이 수는 영양현 전체 호수의 1/38에 해당된다. 『戶口總數』를 보면, 1789년에 영양현 소재 6개면, 43개 리에서는 평균적으로 64호가 거주했을 것으로 보인다. 이는 注谷里와 비슷한 경우지만 주곡리는 영양지역의 대표적인 양반마을이라는 특수성을 가지고 있기 때문에 民戶가 많았던 지역에서는 注谷里보다 더 많은 洞布를 부담했을 것으로 짐작된다. 결국 一邑의 삶이 붕괴지고 사람이 산산이 흩어진다고 표현한 것처럼 洞布의 납부는 지역민들에게 큰 부담이 됐음을 알 수 있다. 이러한 우려로 8개 면의 大小民은 等狀을 통해 舊制로 변통하여 시행하는 현재의 軍布制에 대한 관아의 踏印成給을 요청하게 된 것이다. 이들의 요청에 따라 관에서는 이미 변통된 법을 적용하고 있으니 차후에 재차 변통을 요구하지 못하도록 하였다.

『慶尙道邑誌』와 『嶺南邑誌』의 英陽縣 戶口條를 보면, 1830년대는 元戶 2,770호, 인구 11,798명으로서 이중 男丁은 6,662명이었다. 1890년대에는 원호 1,870호, 인구 8,439명이며 男丁은 3,267명이었다. 본 문서에 나오는 1865년의 元戶는 2,077호이다. 이를 통해 영양현에서는 60년 사이에 원호와 인구가 1/3이 감소하고, 각종 역을 부담하는 男丁의 수는 1/2 수준으로 떨어지고 있음을 알 수 있다. 하지만 인구가 줄었다고 하여서 그들이 부담해야 할 부세도 줄어든 것은 아니었다. 1883년에 작성된「各樣軍丁都數及上納錢木實數釐整成冊」에는 1865년의 等狀에 기록된 군정과 같은 수가 기록되어 있다. 하지만 상납액과 戶斂은 오히려 증가하고 있었는데, 이것은 1865년에는 없던 稽留, 後錢 및 上納할 京中各司가 늘었기 때문이다. 이러한 각종 상납전 및 호렴의 증가와는 더불어 民들의 避役을 위한 遊離와 投託도 늘어갔다. 이것은 곧 향촌사회의 붕괴를 촉진하는 것이었다.

等狀에 첨부된 乙丑正月上下納軍丁及錢都期冊>을 보면 크게 두 가지로 구분하고 있다. 上·下納軍秩과 戶斂秩이 그것이다. 納軍秩의 내용은 1883년의 釐整成冊과 같지만 군납하는 내역을 봄과 가을로 구분하진 않았다. 다만 上納軍, 下納軍, 巡營으로 구분하였는데, 상납군에는 중앙의 訓練都監, 御營廳, 禁衛軍의 上番, 除番, 資保軍을 비롯하여 工曹의 匠人, 兵曹의 騎步, 褓直, 僧番軍, 樂生正軍, 樂生保, 樂工生 등이 있었다. 지방에는 水軍과 巡營의 城丁, 硫黃, 守堞, 進上藥保軍이 있었다. 이중 御保, 禁保, 褓直, 匠人, 砲保, 騎步軍의 경우에는 錢木을 다내었으며, 나머지 군역에 종사하는 이들은 전량 納錢을 하고 있다.

자료적 가치

이 문서는 洞布制에서 戶布制로 넘어가는 과도기에 작성된 것으로 19세기 말의 영양현 일대에 시행되었던 洞布制의 폐단과 縣民들의 대응을 알수 있는 자료이다.

注谷里는 오늘날 영양군일월면에 있는 주실마을로 불리는 곳으로서 漢陽趙氏의 집성촌으로 알려져 있다. 한양조씨의 시조는 고려시대에 僉議中書事를 지낸 趙之壽이다. 그의 아들 趙暉대부터 원나라가 망할 때까지 영흥땅을 다스렸으며, 玄孫인 趙敦대에 와서 고려에 귀화하여 예의판서 등을 지냈다. 조돈의 아들 趙仁璧은 조선 건국시 강원도양양에 은거하였는데, 趙溫과 趙涓 두 아들이 있었다. 그들은 이성계를 도와 개국에 일익을 담당했고, 그 결과 공신에 책봉됨은 물론 각기 좌찬성과 우의정에 올랐다. 趙光祖가 조온의 4대손이고, 주실마을의 조씨는 趙涓의 후손들이다. 조연의 후손이 영남지역에 이주한 것은 그의 증손자 趙琮대이다. 趙琮은 영주의 栗枝里로 이주하였는데, 기묘사화때 화를 입은 조광조와는 9촌간이었다. 琮의 낙향 역시 기묘사화의 여파로 집안에 닥친 위기와 무관하지 않다. 趙琮 이 새로운 터전으로 삼은 영주지역은 그의 외가 및 처가와 연고가 있다. 조종의 손자이자 長子 趙仁琓의 둘째 아들 趙貞은 풍기로 이사했고, 조종의 막내 아들인 趙亨琓은 안동의 풍산에 정착했으며, 그의 아들 趙源(1511~?)은 다시 영양으로 이주하였다. 1535년 조원은 부인 咸陽吳氏의 친정이 있는 영양의 元塘里으로 이주한 후 공신의 후손이라는 후광과 처가의 경제력을 기반으로 영양지역에 기반을 다진 것으로 보인다. 조원의 손자는 壺隱 趙佺이다. 그는 아들 趙廷珩과 함께 1629년 주실마을에 정착하였다. 이후 조씨가문은 학문과 仕宦 그리고 영남 명문가와의 혼인을 통해 명문사족으로 성장해 갔다. 조전의 증손되는 壺峰 趙德純, 玉川 趙德隣대에 이르러 형제가 모두 大科에 오름으로써 가문이 크게 일어났지만, 영조때 조덕린이 노론비판 상소를 올려 노론의 탄핵을 받고 賜死된 후 더 이상 관계로의 진출은 좌절되었다. 하지만 학문에 더욱 매진함으로써 文興이 일어나 ‘文翰之鄕’이라 불리는 注谷에서는 學行과 道義가 뛰어난 인물을 많이 배출하였다.

慶北鄕校資料集成(1), 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 嶺南大學校 出版部, 1992.

慶尙道邑誌,

嶺南邑誌,

戶口總數,

영양 주실 마을, 安東大學校安東文化硏究所, 예문서원, 2001.

이병훈