[내용 및 특징]

향안은 조선전기부터 지방자치 기구로 존재했던 留鄕所를 주도한 인물들의 명단이다. 향안이란 명칭은 서울 京在所에 비치된 京案에 대칭하여 불러진 것이다. 시기별로 비중과 성격상의 차이는 있지만, 향안에 등재된 인물은 당대 향권을 주도하던 세력이라 볼 수 있다. 조선시대 慶尙道安義縣에서도 향권 주도 세력들에 의해 시기별로 鄕案이 여러 차례 간행되었었다. 본 자료는 조선시대 때 만들어진 安義鄕案에 등재된 인물들과 20세기 후반 증보 수록된 인물들의 명단을 함께 엮어 1976년에 安義鄕校에서 간행한 것이다.

留鄕所 또는 鄕廳은 조선시대 지방자치기구로 고을 중심지역에 별도의 기구를 가지고 있었다. 하지만 조선말기 향청이 폐지되면서, 기존의 향청 기능과 보유 문서 등은 해당 고을의 鄕校로 넘어가게 되었다. 일제시대 이후, 향교 조직이 중심이 되어 향안을 간행한 까닭도 향청 폐지 이후 향안의 전통을 향교가 계승했기 때문이다. 20세기 후반 함양 안의향교에서 안의향안을 간행한 것도 이러한 이유에서이다. 본 자료는 ‘安義鄕案 全’이란 제목으로 간행되었으며, 1976년 8월 15일 서울의 南山印刷株式會社에서 인쇄되었다고 刊記에 나타나 있다. 구성은 序文, 凡例, 安義鄕校 沿革, 鄕中立議와 鄕中完議, 鄕案, 重刊任員錄, 跋文 순으로 이루어져 있다.

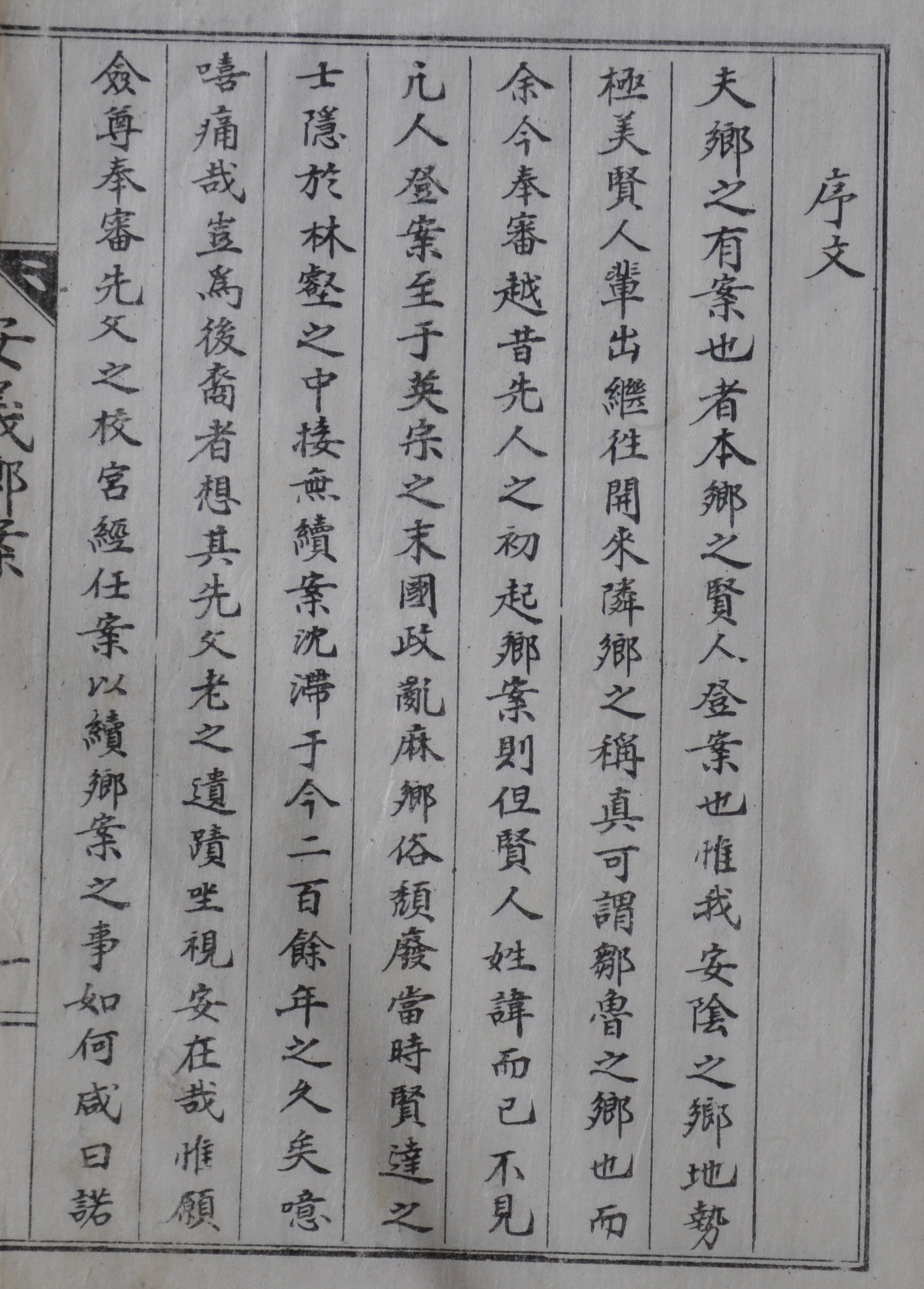

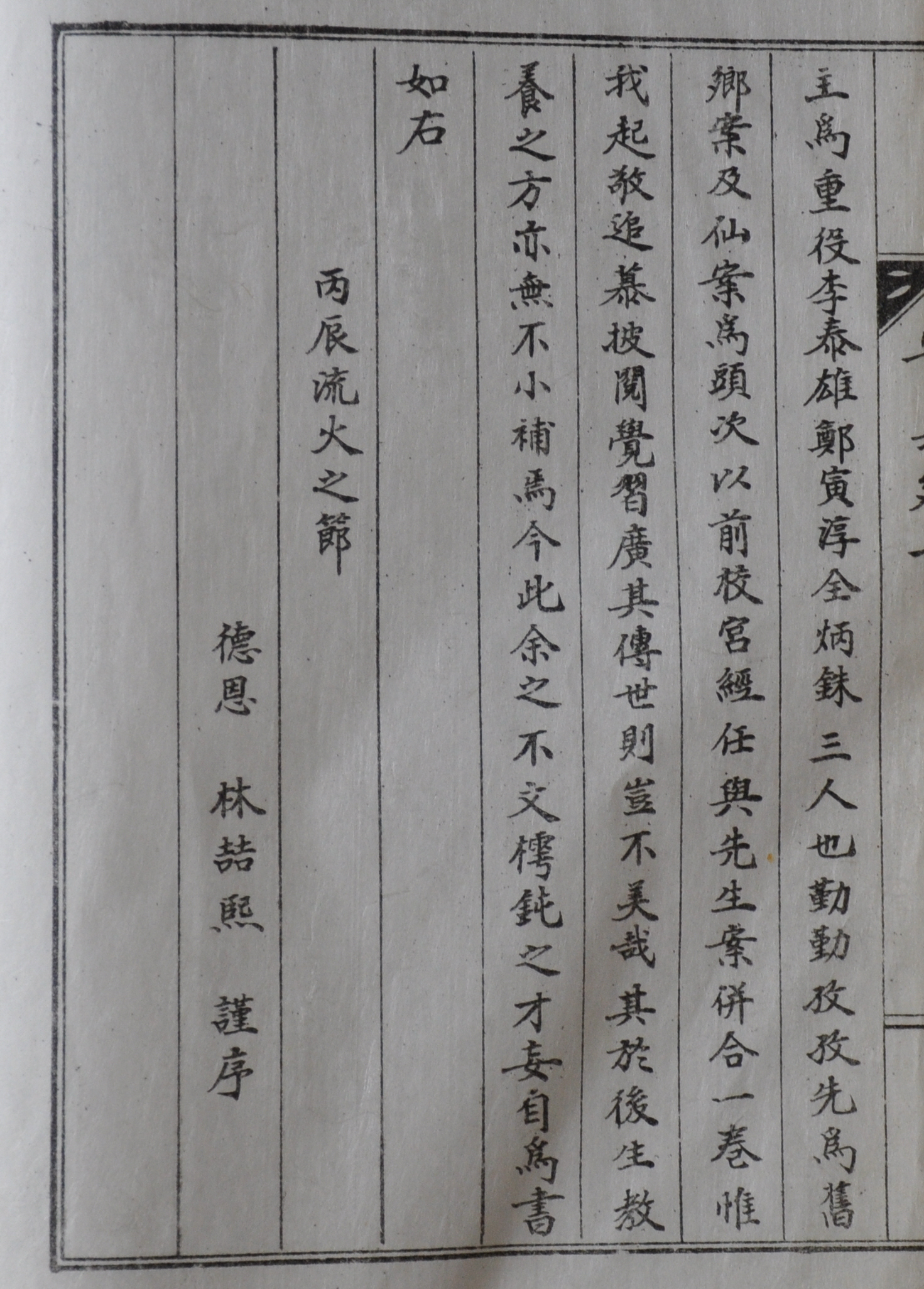

서문은 ‘安義鄕案 全’이 간행되던 1976년 음력 6월, 향안 중수 시 都廳직을 맡았던 林喆熙가 작성하였다. 임철희의 서문에는 안의향안에 새롭게 간행된 경위가 언급되어 있다. 이에 따르면 안의 지역은 鄒魯之鄕이라 일컬어졌던 곳으로 많은 인재가 배출되었으며, 이와 관련하여 일찍이 鄕案을 만들어 賢人들의 성과 이름을 기재했었다고 한다. 하지만 英祖 말에 국정이 혼란해지면 선비들이 산골에 은거하게 됨으로써, 향안은 침체하여 200여년 동안 續案되지 못했다며 아쉬움을 나타내고 있다. 이에 그 후예로써 선조들의 전통을 잇기 위하여, 조선시대 때 만들어졌던 舊鄕案과 仙案, 지금의 향교 經任案과 先生案을 합쳐 1책으로 만들어 안의향안을 새롭게 엮게 되었다고 한다. 서문을 통해 안의 지역에서 향안이 영조 말엽 이후부터는 작성되지 않았으며, 20세기 후반 重修는 조선시대 향안에 등재되었던 인물들의 후손들이 주도했음을 알 수 있다. 영조 말엽 이후 향안이 만들어지지 않은 것은 조선중기부터 향안 작성을 주도하던 기존의 사족들과 壬辰倭亂 이후 새롭게 등장한 세력 간의 갈등, 조선후기 지방자치 기구인 향청의 기능 약화 등에서 비롯된 것으로 여겨진다.

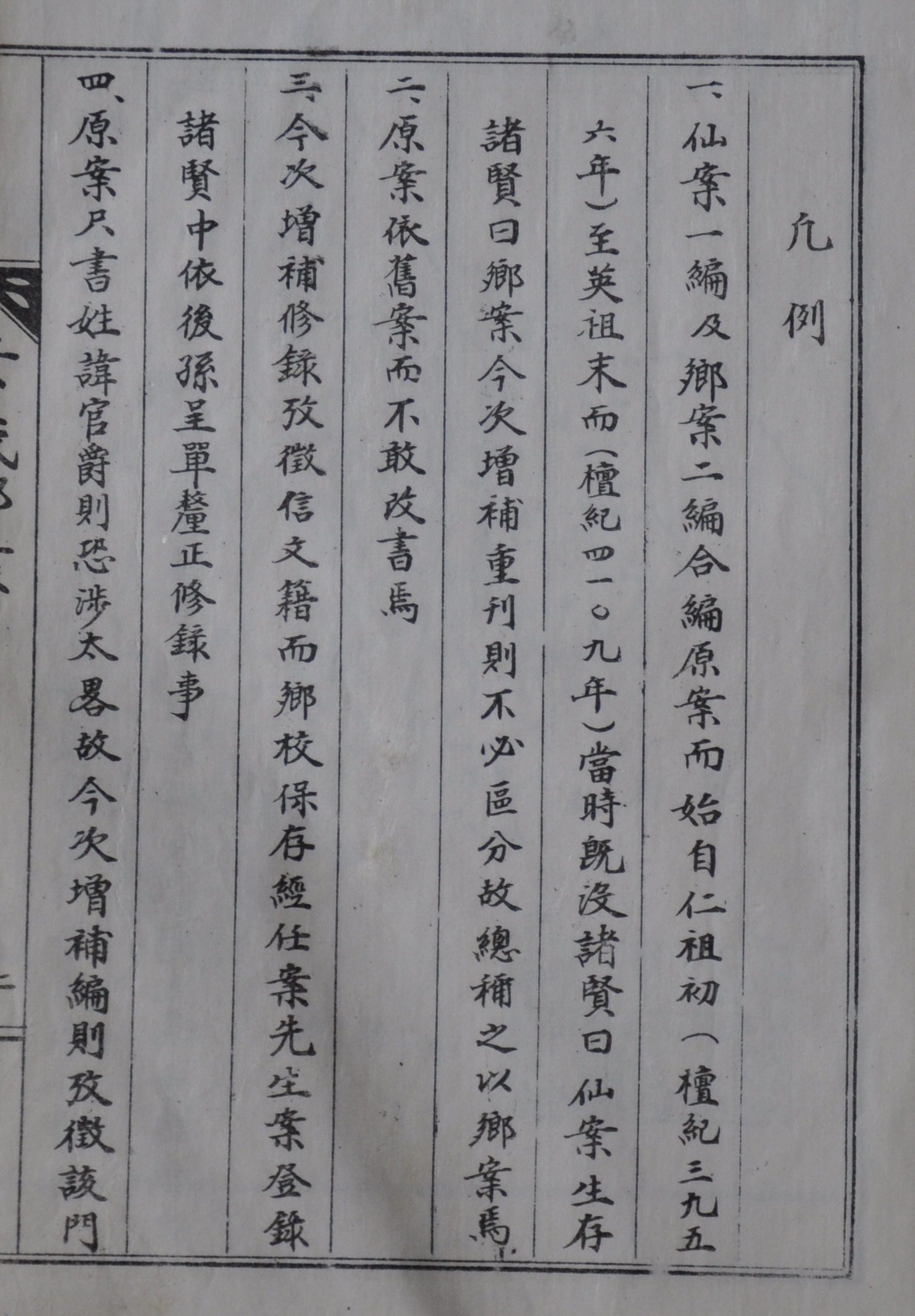

범례는 5개조로 되어 있는데 향안 입록 인물의 기재 방식에 대한 몇 가지 기준이 나타나 있다. 이에 따르면 기재 인물은 크게 原案과 增補修錄으로 나눠진다. 원안은 1623년~1776년 사이에 작성된 향안으로, 작성당시 卒한 인물의 것은 仙案이라 했고 생존 했던 인물의 것은 鄕案이라고 했는데, 지금은 그런 구별이 무의미하니 이를 合編하여 原案이라 부른 것이다. 원안의 기재 방식은 과거 만들어진 향안의 방법을 바꾸지 않고 그대로 옮겼다고 나타나 있다. 본 자료에 수록된 戊午 10월의 향안과 崇禎紀元後再癸酉 5월의 향안이 원안에 해당된다. 增補修錄은 영조 말년 이후의 인물들을 기재해 놓은 것이다. 그런데 安義縣의 향안은 서문에서도 나타나듯이 영조 말년 이후 더 이상 만들어지지 않았다. 따라서 增補修錄의 기재 인물들은 18세기 중엽 이후의 鄕廳 구성원이 아닌 것이다. 凡例에 따르면 이들은 1976년 ‘安義鄕案 全’을 간행할 당시에 향교에 보존되어 있는 經任案 및 先生案을 참고하고 그 후손들이 올린 單子를 고증하고 정리하여 만들어진 것으로 나타나 있다.

鄕中立議와 鄕中完議에는 조선시대 향안 운영과 관련된 각종 규약이 기재되어 있어, 안의지역 재지사족들의 동향과 향안의 성격을 추정할 수 있게 해준다. 먼저 鄕中立議는 모두 15개조로 구성되어 있으며 대략적인 내용은 다음과 같다. 하나, 執綱이 立議를 不顧하고 허물을 자행하는 것이 크면 出鄕하고, 버금가면 削迹하고, 가벼우면 損徒할 것. 하나, 鄕所의 差役은 鄕中僉議로 卜定하되, 下吏들과 더불어 민간에서 濫徵할 경우 각별히 重罰을 내릴 것. 하나, 鄕中 연소자로 鄕老를 능멸하는 자는 무거운 벌로 다스리고, 官門에서 相詰하는 자는 모두 上罰로 다스릴 것. 하나, 봄과 가을 慶老宴 때 鄕員들은 각기 新參 1인을 추천하여 可否를 물어 許參토록 하는데, 반드시 三鄕을 갖추어야 하며 三鄕이 못되는 자는 뽑지 않되, 잘못 추천한 자는 損徒할 것. 하나, 향원 가운데 원통한자가 있으면 일제히 관청에 나아가 伸救할 것. 하나, 향원 가운데 몸을 가볍게 하여 鄕風을 더럽히는 자는 上罰로 다스릴 것. 하나, 損徒된 자가 衆會에 冒參하면 영원히 損徒하되, 損徒 기한이 차도 복구를 원하지 않는 자는 賤任을 3회 맞게 하며, 鄕所에서 사사로운 정으로 거행하지 않는 자가 있으면 벌을 내릴 것. 하나, 鄕參品官과 校中儒生은 監官으로 差定하지 않을 것. 하나, 鄕員의 齊會 때 참석하지 않고 집에 있으면서 여러 핑계를 대는 자는 下罰로 다스릴 것. 하나, 향임은 1년마다 교체하나, 變亂 이후 저축된 고을의 곡식이 없는 관계로 寶上은 편의대로 마련하고 傳掌 후 교체할 것. 하나, 風憲有司는 公直한 사람 가운데 가려 뽑아 고을의 크고 작은 일을 주관케 하며, 폐단을 일으키는 자가 있으면 먼저 鄕所에 알리고 다음에 수령에게 알려 輕重에 따라 처벌할 것. 하나, 鄕會 때 아무 이유 없이 연달아 3회 불참하는 자는 損徒할 것. 하나, 향회 때 單子를 올리고 연달아 3회 불참한 자는 中罰로 다스릴 것. 하나, 損徒를 3회 당한 자는 영원히 損徒할 것.

이상 향중입의는 己亥 4월 21일 修正된 것이다. 變亂 이후에 고을에 저축된 곡식이 없다는 조항이 있는 것으로 보아 기해년은 壬辰倭亂 직후인 1599년으로 추정이 된다. 입의의 주된 내용으로는 鄕員으로서의 행동규범과 위반 시의 처벌 사항, 鄕員의 선발, 鄕任의 선출, 관권에 대한 공동 대응 등이 확인된다. 향원들을 규제하는 행동규범의 조목은 나타나 있지 않으나, 그 輕重에 따라 처벌이 上罰, 中罰, 下罰로 다스렸던 것으로 확인되며, 이는 16세기 중반 이후 재지사족들에 의해 제정되던 鄕規의 일반적인 조목이다. 향원 선발에서 주목할 부분은 三鄕을 엄밀히 준수했다는 것이다. 三鄕을 갖추었다는 것은 父, 外祖, 妻父가 모두 해당 고을의 鄕案에 입록되어 있다는 의미로, 명문 재지사족의 잣대가 되었다. 이는 곧 재지사족들만으로 구성된 폐쇄된 향안 운영의 의미하며, 곧 향촌의 지방자치를 재지사족들이 주도했음을 의미한다. 향원 선발에 있어 三鄕의 조건이 가장 엄밀하게 준수된 시기는 16세기 중반에서 17세기 중반 사이이다. 재지사족 중심의 향촌 내 질서가 흔들리고, 鄕任의 권한이 저하되던 17세기 중반 이후로는 그 조건이 二鄕 이하로 축소되어 갔으며, 재지사족들의 향안 참여도 점차 기피되어 갔다.

監官의 선임에 鄕參品官과 校中儒生을 제외한다는 부분도 주목된다. 주로 향촌의 조세 수령을 위임 받는 감관은 각 고을의 영향력 있는 자들로 선임하려 했다. 하지만 수령의 통제를 받아야 되는 만큼 명망 있는 사족일수록 감관은 기피 대상이었으며, 이를 둘러싼 관권과의 갈등이 일어나기도 하였었다. 향규에 이러한 규정이 만들어져 있다는 것은 그만큼 재지사족을 중심으로 한 향청 조직의 활동이 영향력 있었음을 의미하며, 이는 17세기 전후 제정된 여러 향규에서 확인 할 수 있는 규정이다. 향원에 원통한 일이 생겼을 때, 다른 향원들이 수령 앞에서 향원의 억울함을 일제히 伸救하는 것도 관권에 대한 재지사족들의 조직적인 대응 양상을 엿볼 수 있게 해준다.

鄕中完議는 9개 조항으로 되어 있으며, 조항 앞에는 서문 격의 글이 수록되어 있다. 이 글에는 완의가 壬辰倭亂 이후 나타난 향촌 내 신분질서의 혼란상을 대응하기 위해 재지사족들에 의해 제정되었음이 나타난다. 이에 따르면 임진왜란 이후 고을의 기강이 板蕩해지고 풍속이 극악해져 元惡鄕吏와 用事書員들이 간악한 행동을 저지르고 백성을 침해하고 있으며, 鄕吏들 가운데는 納粟으로 職牒을 받아 외람되게 乘肥衣輕하고 있다며 당시의 향촌 분위기를 개탄하고 있다. 그리고 이들 중에는 官物을 사사로이 사용하고 身役을 마음대로 면제해 주고 있다며 觀察使에게 알려 죄를 다스리게 하고, 이런 元惡鄕吏와 用事書員을 통제하기 위한 완의를 제정하게 되었음을 밝히고 있다. 임진왜란이 일어나자 부족한 財用을 마련하기 위해 국가에서는 納粟을 장려하고, 그 대가로 職牒을 내려 주었다. 당시 많은 鄕吏와 富豪들이 職牒을 부여 받게 되는데, 이들은 職牒을 매개로 신분상승을 꾀했으며 향촌 운영의 참여를 도모하였다. 이는 곧 기존의 재지사족들 간의 마찰로 이어졌고, 사족들은 이들을 향촌 내 질서를 어지럽히는 간악한 무리로 규정하면서 새로운 향규 제정을 통해 이들의 활동을 통제하려했던 것이다.

이어 수록된 향중완의 9개 조항의 대략적인 내용은 다음과 같다. 하나, 元惡鄕吏와 用術書員을 법에 의거하여 벌을 주는 규약은 시행한지 오래되어 그들의 거리낌 없어짐이 더욱 심해지고 있으니, 지금 이후로 이러한 일이 벌어지면 一鄕에서 먼저 수령에게 고하고, 그리고 관찰사와 司憲府에 고해, 법으로 그 죄를 다스리게 할 것. 하나, 作廳의 아전과 官奴婢들이 校院을 陵侮할 경우 一鄕에서 일제히 일어나 무거운 벌로 다스릴 것. 하나, 下人輩로 民들을 과도하게 수탈하여 이들의 奠居를 방해하는 자들은 官에 牒報하여 처벌할 것. 하나, 善籍과 惡籍은 시행된지 오래되었으니 지금 이후로 향청에서 일일이 선행과 악행을 기록하여 매년 새해에 죄의 경중에 따라 처벌하며, 이때 老少가 다 모이는데 不參하는 자는 무거운 벌로 다스릴 것. 하나, 上司에서 分定한 물건은 모두 鄕吏들이 관리하면서 초과 磨鍊하고 있으니, 지금 이후로 초과 磨鍊하는 향리들은 鄕所에서 무거운 벌로 다스릴 것. 하나, 武科都目의 成貼 때 그간 鄕所에서 濫許하여 폐가 심하니, 지금 이후로 一鄕에서 通하지 않으면 許赴케 하지 말 것. 하나, 모두가 꺼려하는 鄕任에 望呈되는 경우 감당하지 못하고 기피하는 경우가 많으니, 앞으로 이를 감당할 수 있는 향원 중에 골라 望呈할 것. 하나, 鄕任을 望呈 할 때 참석하는 자들이 적어 圈點이 이루어지지 않으니 지금 이후로 回文을 돌려 齊會케 할 것. 하나, 鄕員의 新遷은 중요한 일이니 앞으로 모인 향원이 20인 이하이거나 新遷된 자가 30세 미만이면 거행하지 말 것.

이상 9개 조항의 향중완의가 제정된 것은 戊辰 4월로, 임진왜란 이후 신분질서가 혼란스러웠던 1628년 무렵으로 추정이 된다. 위 조항 가운데 가장 큰 비중을 차지하는 부분은 元惡鄕吏, 用術書員, 作廳의 여러 무리, 官奴婢 및 下人輩들에 대한 엄격한 규제이다. 임진왜란 직후 재지사족들에게 가장 시급했던 문제 중의 하나는 혼란스러워진 신분지배질서의 확립과 향촌 운영 주도권의 확립이었다. 특히 임진왜란 때 남발되었던 空名帖과 納粟策 등의 방법으로 신분상승을 꾀하는 鄕吏와 富豪들의 鄕權 도전은 기존의 재지사족들에 중대한 사안이었다. 위와 같이 하층민을 엄격히 규정하는 완의가 제정된 것도 이러한 이유에서이다.

안의향안의 명부는 크게 두 부분으로 이루어져 있다. 범례에서도 언급되어 있듯이 먼저 舊來의 仙案과 鄕案을 합친 原案이 수록되어 있다. 원안은 戊午 10월의 것과 1693년인 崇禎紀元後再癸酉 5월의 것이다. 무오 10월의 향안은 郡守成允仝부터 僉知愼景逸까지 모두 257명이 기재되어 있다. 기재 인물의 활동 시기는 대략 16세기 전반에서 17세기 후반까지 대략 200년 정도로 확인된다. 무오 10월의 명부에 기재된 인물들은 명실상부한 16~17세기 安義縣 지역을 대표하던 재지사족이었다. 16세기 중엽부터 재지사족들은 향안 조직에 이름을 올림으로써 향촌 지배를 확고히 해 나갔다. 아울러 그 입록 조건을 까다롭게 규정함으로써 吏族들의 향안 참여를 배제시켜 나가며 폐쇄성을 강화시켜 나갔다. 이러한 경향은 16세기 중반에서 17세기 중반까지의 향안 작성과정에서 확연하게 나타난다.

향안 입록자의 사회적 명망과 위치는 戊午 10월 명부에 기재된 해당 인물의 職役 등을 통해 짐작 할 수 있다. 이는 입록자 257명 중 184명에게서 확인된다. 가장 많은 것은 단연 幼學으로 모두 62명이다. 그 외 僉知 17명, 忠義衛 14명, 參奉 13명, 忠順衛 9명, 縣監 7명, 生員 6명, 直長 5명, 進士 4명, 訓導 4명 등이 있으며, 敎官, 郡守, 權管, 內禁衛, 同知, 社稷令, 萬戶, 文簡公, 別侍衛, 奉事, 部將, 司宰正, 宣務郞, 正郞, 正字, 族親衛, 從仕郞, 佐郞, 執義, 察訪, 僉正, 通德郞, 通仕郞, 判決事, 判官, 學諭, 護軍, 參議, 參判 등이 있다. 입록자의 姓名과 字 앞에 관직명, 諡號, 兵種, 官階 등을 기재함으로써 그들의 사회적 위치를 표시해 놓은 것이다. 18세기 이후 작성되는 대부분의 향안 입록자의 사회적 위치가 幼學으로 표시되던 것과는 달리 다양한 職役 등이 표시되어 있어 당시 향안 입록의 까다로움과 향안 입록자의 사회적 위신을 알게 해준다. 특히 戊午 10월의 향안에는 조선중기 慶尙右道 지역을 대표하던 安義縣 출신의 유학자들과 관료들이 망라되어 있는데, 鄭蘊을 비롯하여 林薰, 趙孝博, 鄭維明, 成彭年, 朴明榑, 林鎭懋, 鄭東望 등이 확인된다.

입록자의 성씨 분포는 鄭씨 51명, 愼씨 42명, 劉씨 23명, 林씨 25명, 慶씨 18명, 全씨 16명, 李씨 10명, 成씨 10명, 吳씨 9명, 尹씨 8명, 朴씨 7명, 趙씨 6명, 邊씨 5명, 金씨 5명, 郭씨 4명, 柳씨 4명, 曺씨 4명, 姜씨 3명, 權씨 3명, 禹씨 3명 순이다. 향안에 입록자들의 성씨 중 안의현 土姓은 확인되지 않는다. 다만 『新增東國輿地勝覽』에 수록되어 있는 안의현 성씨 朴, 李, 劉, 林, 鄭, 邊, 愼, 曺, 權, 吳, 潘, 趙, 姜, 尹, 慶, 郭, 全, 禹, 金, 文, 成, 柳, 申, 宋, 洪, 溫씨 가운데서 특정 성씨가 안의향안에 입록되고 있음이 나타난다. 즉 안의현의 재지사족은 舊來의 토성들 가운데서 형성된 것이 아니라, 麗末鮮初 率壻婚에 따른 外家 및 妻家로의 入鄕과 정착, 향촌 개발에 따른 卜居 등으로 이주한 他貫姓氏로 이루어졌음을 알 수 있다.

1693년인 崇禎紀元後再癸酉 5월의 명부에는 모두 82명이 기재되어 있다. 戊午 10월의 명부와는 달리 입록자는 姓名과 출생 干支, 字 순으로 기재되어 있다. 입록자들은 작성 당시 안의현에서 활동했던 재지사족들로 여겨진다. 凡例에는 原案이 향안 작성 당시 卒한 인물의 명부였던 仙案과 생존했던 인물의 명부인 鄕案을 합친 것이라 했는데, 이 명부는 생존 인물의 명부인 향안인 것이다. 그런데 기재 인물들의 이력을 살펴 볼 때, 戊午 10월의 것과 비교해서 1693년 명부에 입록된 인물의 사회적 지위가 상당히 떨어지는 것으로 나타난다. 중앙 관직 역임자는 물론이고 生進試 합격자도 확인되지 않는다. 대부분이 幼學이었던 것으로 여겨진다. 향안 입록자의 질적 저하는 17세기 중엽부터 나타나는 현상이다. 물론 지역에 따라 시기적 차이는 있지만, 鄕任의 사회적 지위가 크게 약화되는 17세기 중엽부터 두드러지게 나타난다. 이에 따라 기존의 재지사족들은 鄕任을 기피하며 점차 향안 조직에서 일탈해 갔으며, 반면 임진왜란 이후 사회적 신분상승을 이루었거나 도모하였던 新鄕들에 의해 향안이 장악되어 갔다. 이는 곧 향안 입록자의 사회적 지위의 질적 저하와 향안 권위의 약화로 이어졌다.

한편, 1693년 명부 입록자의 성씨 분포는 鄭씨 18명, 慶씨 10명, 權 9명, 曺씨 9명, 全씨 7명, 柳씨 6명, 劉씨 5명, 李씨 4명, 郭씨 2명, 朴씨 1명 순으로 나타난다. 戊午 10월의 명부와 비교했을 때 참여 성씨가 상당히 줄어들었음을 알 수 있다. 17세기 중엽이후 향안 조직의 권위가 약화되고 기피의 대상이 되자 상당수의 재지사족들이 향안 입록을 기피하며 일탈해 갔는데, 戊午 10월 명부 입록 재지사족 중 일부가 17세기 후반 향안 조직에서 일탈했기 때문에 나타난 현상으로 추정이 된다.

1976년 음력 10월, 본 安義鄕案이 간행될 당시에 작성된 명부는 기존 鄕案과는 성격이 완전히 다른 것이다. 凡例에 따르면 英祖 말년 이후 사회적 혼란으로 인해 향안이 더 이상 만들어지지 않았기 때문에 옛적 향교 經任案과 先生案을 참고하여 만든 명부임을 밝히고 있다. 즉 20세기 후반 舊 安義縣에 연고를 가지고 있던 후손들이 安義鄕校 소장 기록들을 참고하여 지역 구성원들 간의 결속력 강화와 각 가문들의 유구성 과시, 그리고 향안 전통의 계승이라는 목적 하에 만들었던 것이다. 입록자들은 姓名, 字, 출생 干支, 本貫, 顯祖, 거주지 순으로 기재되어 있다.

입록된 인물은 모두 511명인데, 18세기에 활동했던 인물부터 확인된다. 姓貫별 분포는 居昌愼氏 72명, 恩津林氏 70명, 居昌劉氏 34명, 草溪鄭氏 34명, 淸州慶氏 28명, 河濱李氏 28명, 密陽朴氏 27명, 丹陽禹氏 26명 晋州姜氏 19명, 東萊鄭氏 19명, 旌善全氏 18명, 漢陽趙氏 17명, 坡州廉氏 16명, 安東權氏 15명, 坡平尹氏 15명, 晋陽鄭氏 11명, 文化柳氏 10명, 昌寧成氏 8명, 海州吳氏 8명, 淸州郭氏 7명, 昌寧曺氏 7명, 陜川李氏 5명, 恩津宋氏 5명, 礪山宋氏 2명, 咸陽吳氏 2명, 慶州李氏 1명, 夫餘白氏 1명 순이다. 原案과 비교했을 경우 훨씬 다양한 姓貫이 기재되어 있다. 이들은 후대에 안의현으로 이주한 가문으로 여겨진다.

명부의 본관 다음에는 顯祖 누구의 后임이 기재되어 있다. 여기에 나타난 顯祖 중 鄭玉堅, 劉瓘, 全轍, 趙謔, 郭賓, 林薰, 愼權, 鄭夢瑞, 鄭澣, 朴德聰, 鄭輳, 趙孝博. 鄭維明, 成彭年, 全珩, 全瑀, 朴明榑, 尹應錫, 鄭蘊, 全時彦은 原案, 특히 戊午 10월의 명부에서 확인되는 이름이며 당대 안의현을 대표하던 명망 있던 사족이었다. 이러한 현조의 기재는 안의향안 간행 주도자들의 일족 간 결속력 강화와 가문의 유구성 과시의 의도가 반영된 것이다. 명부 마지막에는 입록자들의 거주지가 기재되어 있는데, 현재까지 그 후손들이 世居하고 있는 지역이 많다. 거주지 기재는 안의향안 간행 당시 그 후손들이 거주하고 있는 법정 동명을 기준으로 했으며, 1914년 이후 居昌郡에 편입된 지역에 거주하거나 다른 市郡으로 이주했을 경우에는 해당 市郡의 이름도 함께 기재해 놓았다. 한편, 1976년 음력 10월의 명부 작성에는 향교 소장 자료와 안의향안 간행에 참여한 각 가문 소장 자료가 주로 참고가 되었다. 따라서 본 명부 입록자를 18세기 이후 安義 지역을 대표하던 사족들로 보기에는 무리가 있다. 오히려 입록자들의 수적 비중은 1976년 당시 舊 안의현 지역에 거주하던 후손들의 지역 내 위세가 반영된 것으로 생각된다.

명부 다음에는 1976년 8월 15일 안의향안 간행 시 참여했던 任員들을 기재한 重刊任員錄 및 李泰雄과 鄭寅淳의 跋文이 기재되어 있다.

[자료적 가치]

조선시대 慶尙道安義縣 재지사족들의 향촌 지배 양상과 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 향안은 지방자치 기구인 留鄕所 및 鄕廳 구성원들의 명부로, 입록자의 성격은 시기별로 차이가 나타난다. 대체로 재지사족의 향촌지배질서가 확립되던 17세기 전후에는 당대 지역을 대표하던 재지사족들이 입록되던 것이 일반적이었다. 안의향안에 기재된 17세기 전후 인물 역시 고위 관료를 역임하거나 당대 慶尙右道를 대표하던 학자들로 구성되어 있다. 하지만 17세기 중엽, 營將事目의 실시로 인한 鄕任의 지위 약화, 임진왜란 이후 새롭게 성장한 新鄕 세력의 鄕權 도전으로 기존의 재지사족들은 향안 조직에서 점차 일탈해 갔다. 이는 곧 향안 구성원들의 사회적 지위 저하로 나타났으며, 조선후기 향촌지배질서의 재편으로 이어졌다.