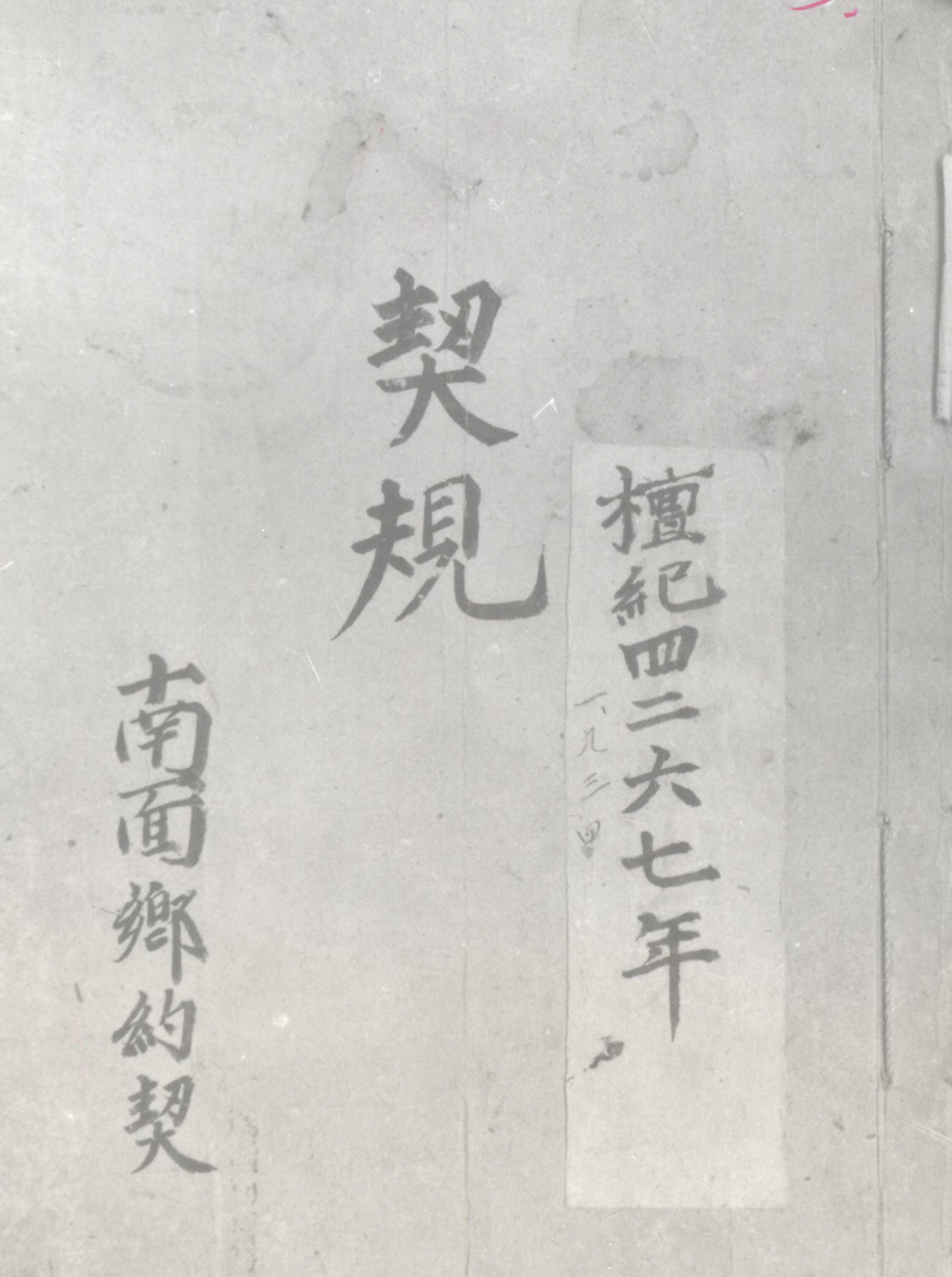

향약 조직을 이용하여 각 면리(面里)의 효과적 통치를 도모하는 일제의 의도가 엿보이는 기록으로, 1934년 경상남도남해의 남면향약계(南面鄕約契)에서 제정한 계규(契規)

契規

第一編 序文

第二編 鄕約

第三編 規約準則

第四編 實行德目

第五編 實行事項[내용 및 특징]

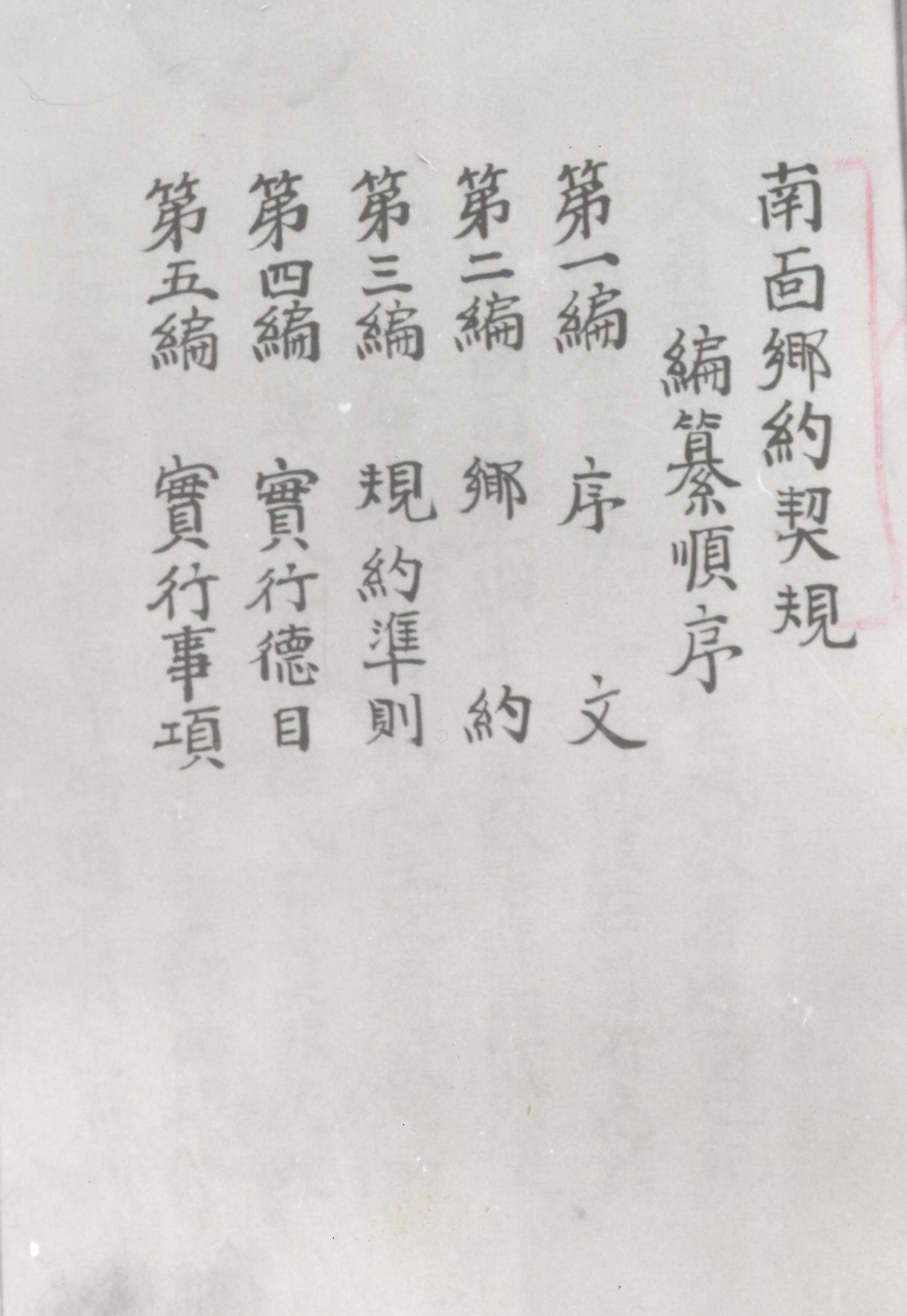

경상남도남해군남면에서 실시되고 있는 남면향약계(南面鄕約契)의 제 규정을 수록한 것으로 1934년에 제정되었다. 남면향약계는 1784년에 최초 실시되어 현재까지 그 전통을 이어오고 있는 향약으로, 면(面) 단위로 시행되었던 일종의 면약(面約)에 속한다. 1934년 제정된 규정은 「계규(契規)」라는 제목으로 성책(成冊)되어 있다. 「계규」의 첫 장에는 목차격인 편찬순서(編纂順序)가 기재되어 있는데, 제1편 서문(序文), 제2편 향약(鄕約), 제3편 규약준칙(規約準則), 제4편 실행덕목(實行德目), 제5편 실행사항(實行事項) 순이다.

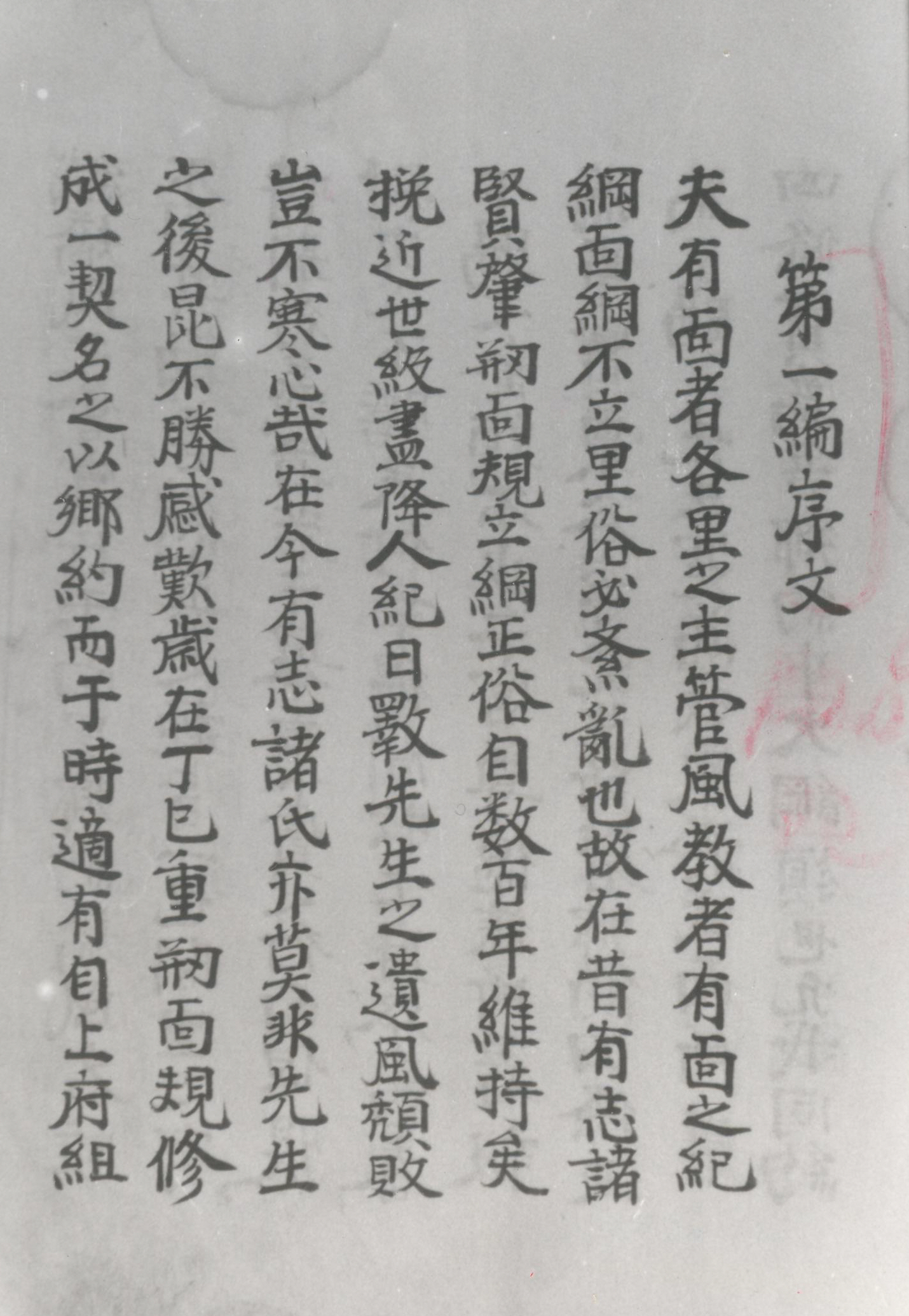

먼저 서문에는 남면에서 향약이 실시된 명분과 새롭게 향약의 규정이 제정되는 과정이 나타나 있다. 서문에 따르면 면(面)에 기강(紀綱)이 서야 각리(各里)의 풍속이 문란해지지 않는 까닭으로 예전에 뜻있는 여러 선현들이 면규(面規)를 만들어 기강을 세우고 풍속을 바르게 하여, 수백년 간 유지해 왔다고 한다. 그러나 근래에 세급(世級)이 다하고, 기강이 떨어져 선생들의 유풍이 퇴락하게 되었다고 한탄하고 있다. 이에 지난 1917년에 중창하고 계(契)를 수성(修成)하여 향약계(鄕約契)라 부르게 되었다. 그리고 상부(上府)가 교풍회(矯風會)를 조직하여 면리(面里) 향약에서 실행케 했는데, 교풍은 이름은 틀리나 권선징악(勸善懲惡)의 취지는 향약과 같다고 말하고 있다. 이어 상부가 1933년 봄에 적지 않은 하사금(下賜金)을 주고, 니노미야 손토쿠(二宮尊德)의 「보덕(報德)」과 율곡(栗谷) 이이(李珥) 선생의 「향약사조(鄕約四條)」를 함께 하사하여 향약의 대강령(大綱領)으로 삼게 되었다고 한다. 마지막에는 향약계가 영원히 유지되기를 바라는 염원을 말하며 서문을 마치고 있다. 서문은 당시 남면향약계 공원(公員)을 맡고 있던 김창섭(金昌燮)이 작성하였다.

서문에 등장하는 상부(上府)는 일제를 말하며, 교풍회는 일제가 문화정치의 선전과 한국 민중들의 반일동향을 억제하고 감시하기 위해 조직한 친일단체이다. 경상남도에서는 1932년 도내 농촌생산력 증대와 농민생활의 합리화라는 명목 하에 경상남도교풍회가 주도가 되어 기존의 면 조직을 민중통제에 이용하였는데, 남면향약계도 그 대상 중 하나였다. 한편, 니노미야 손토쿠는 일본 에도(江戶)시대 말기의 대표적인 농촌 개량가이다. 일제는 니노미야 손토쿠를 조선시대 향약 보급에 앞장섰던 율곡 이이와 더불어 각 면리 향약 조직에서 받들게 함으로써, 향약 조직을 통제하고 한국 민중을 일제 통치체제에 교화시키려 했었다.

서문 다음에는 제1장(第一章)이란 항목으로 총칙(總則) 3조가 기재되어 있는데, 계의 명칭과 계원의 범위, 계의 설립목적이 나타나 있다. 3조의 내용은 다음과 같다. 제1조, 본계를 남면향약계(南面鄕約契)라 칭한다. 제2조, 계원은 남해군남면 일원의 거주민으로 정한다. 제3조, 본계의 목적은 재기강령(在記綱領)을 준수하여 덕풍(德風)을 흥작(興作)하며, 생활개선에 노력하여 폐관악습(弊慣惡習)을 교정하고 양속선행(良俗善行)을 권장함을 본지(本旨)로 한다.

제2편 향약에는 율곡 이이의 「향약사조」와 니노미야 손토쿠의 「보덕」, 그리고 남면의 「자치향약(自治鄕約)」이 차례로 기재되어 있다. 이이의 「향약사조」는 「증손여씨향약(增損呂氏鄕約)」의 4대 강령인 덕업상권(德業相勸), 과실상규(過失相規), 예속상교(禮俗相交), 환난상휼(患難相恤)을 근간으로 만들어진 것이다. 본 「계규」에는 이이의 「향약사조」 중 강령의 개요와 계(契) 조직 운영과 관련된 부분만 간추려서 수록하고 있다. 「보덕」은 니노미야 손토쿠가 농촌 개량과 교화를 위해 작성한 것으로, 여기에는 덕(德)이 근고(勤苦)에서 비롯된다는 부분을 발췌해 놓았다. 일제가 「보덕」을 이이의 「향약사조」와 병렬케 한 것은 니노미야 손토쿠가 말하는 ‘근로의 모범’을 이이의 권위를 빌려 강조하기 위해서이다. 즉 황국신민화 정책 하에 펼쳐지던 각종 강제 근로에 대한 명분 강화와 교화의 목적이 반영된 것이다. 제2편 마지막에는 남면의 「자치향약」 4조가 기재되어 있다. 4조는 기강을 확립하고(立紀綱), 풍속을 바로잡고(正風俗), 좋은 행실은 서로 권장하고(德業相勸), 재난을 당하였을 때 서로 구제 할 것(患難相救)이다. 남면향약계 운영과 관련된 기본 강령이다.

제3편 규약준칙은 모두 21조 4장으로 구성되어 있으며, 3조까지로 구성된 제1장은 누락되어 있다. 제2장은 기관(機關)으로 남면향약계의 임원의 구성과 제 임무가 기재되어 있다. 이에 따르면, 향약계는 계장(契長) 1인, 공원(公員) 2인, 유사(有司) 2인, 평의원(評議員)과 간사(幹事) 약간인(若干人)으로 구성한다. 계장은 공원이 총회에서 선거하며, 유사는 계장이 임명한다. 평의원은 각리(各里)의 교풍회장(矯風會長)으로 간사는 각리 구장(區長)으로 충당하는데 각 임원의 임기는 3년이다. 총회는 매년 봄과 가을에 실시한다. 계장의 임무는 계무(契務)의 총괄이며, 공원은 계장의 보좌와 계무의 감찰, 유사는 제반문안(諸般文案)과 재물을 관장처리(管掌處理), 평의원은 중요사항 의결, 간사는 계장의 지휘에 따라 계무 분담한다. 제3장은 재무(財務)로 향약계 운영 경비는 일제가 지급한 보조금과 기부금 및 본계의 기본 수입재산에서 사용하는데, 수입은 소작료, 현금 이자, 회원분부금(會員分賻金)이다. 제4장 상벌(賞罰)에는 선행자에 대한 포폄과 악행자에 대한 처벌 조항이 있다.

제4편 실행덕목은 모두 9개 조항으로 1조에서 4조까지는 이이의 「향약사조」 조항과 동일하다. 5조는 산업개선(産業改善)으로 농업 생산 장려에 대한 부분이다. 6조는 위생(衛生), 7조는 충실복업(忠實服業)으로 남녀노소를 불문한 자기 업무에 힘쓸 것을 강조하고 있다. 8조는 의무이행(義務履行)으로 조세공과(租稅公課) 및 부역(夫役)의 충실과 법령 준수에 대해 언급하고 있으며, 마지막 9조는 검약저축(儉約貯蓄)이다. 5조 이하는 니노미야 손토쿠가 일본에서 농촌을 개량하면서 강조하던 부분과 일제 통치에 대한 협조가 덕목으로 포함된 것이다.

제5편 실행사항은 소비절약(消費節約), 관혼장제비(冠婚葬祭費)의 절약(節約), 색의착용(色衣着用), 각종계회정리(各種契會整理) 4개조로 생활규범에 대한 일제의 통제가 보이는 대목이다. 특히 4조 각종계회정리에는 경비 경감을 명분으로 지방의 개량 산업진흥과 저축 장려 등에 관한 계회 등은 가능한 본회에서의 통일한다는 것이 주된 내용이다. 각 면리에 대한 통제를 향약 조직으로 일원화 하겠다는 일제의 의도를 엿볼 수 있다.

「계규」의 마지막 부분에는 정오(正誤)와 소화(昭和) 9년(1934)부터 본 계규를 시행한다는 내용, 그리고 계규 제정 당시의 임원이 기재되어 있다. 당시의 임원은 계장 하동회(河東會), 공원 김창섭(金昌燮), 이복형(李馥亨), 유사 강민용(姜玟容), 박치오(朴致五), 그리고 「계규」 제정을 주도한 기초위원면장(起草委員面長)김형기(金亨璣)이다.

[자료적 가치]

조선시대 때부터 이어져 내려오던 향약 조직이 일제시대 때 어떻게 운영되었는지를 알 수 있게 해주는 대표적인 자료이다. 조선시대 남면향약계와 같은 면약은 향촌통치 차원에서 수령이 주도를 했었다. 따라서 사적으로 이루어진 다른 향약 보다는 일면(一面) 내 유기적인 조직과 통제력 가지고 있었다. 일제는 이러한 면약의 특성을 효과적인 면리(面里) 통제에 활용하였다. 우선 그 사전작업으로 1933년 조선총독부(朝鮮總督府)학무국(學務局)에서 사회교화와 지방개량을 위하여 향약조사를 실시하였다. 이때 향약 조직을 및 각종 동계(洞契), 명륜회(明倫會), 진흥회(振興會)가 조사되었는데, 이를 토대로 일제의 정책에 효과적으로 활용될 수 있는 조직에 대한 보조금 지원이 이루어졌다. 남면향약계도 지원 대상으로 선정되어, 「계규(契規)」 서문에 나타나 있듯이 1934년 보조금을 지급 받게 된다. 또 일제는 한국 민중들의 반일동향을 억제하고 감시하기 위해 조직한 친일단체 교풍회(矯風會)를 향약 내에서 실시하였다. 그리고 일본의 농정가이자 농촌개량가였던 니노미야 손토쿠(二宮尊德)를 이이(李珥)와 더불어 숭배케 함으로써 효과적인 통치와 교화를 도모하였던 것이다.

『京城日報』, 1932년 12월 24일자

『鄕約事業補助書類』, 朝鮮總督府 學務局 社會敎育科, 1933

『報德記』, 朝鮮總督府 農商局農務課 編, 1944

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『南海郡鄕土誌』, 南海郡敎育會 編, 景仁文化社, 1990

『조선후기향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 민음사, 1990

『鄕約의 大綱』, 南海文化院, 南海文化院, 2001

『지배와 자치』, 윤해동, 역사비평사, 2006

『日語敎育』第43輯, 김우봉, 한국일본어교육학회, 2008

이광우