[내용 및 특징]

조선중기 慶尙道蔚山 지역에서 鄕案 작성이 본격적으로 이루어진 것은 壬亂 이후로 여겨진다. 그러나 17세기 중엽 이후부터는 향안 入錄을 둘러싸고 사족들 간의 갈등이 複雜多岐하게 노정되면서 여러 편의 향안이 만들어지게 되었다. 18세기 초 통일된 향안이 만들어지나, 鄕論을 완전히 통합한 것은 아니어서, 20세기 초반까지 향안 작성은 제대로 이루어지지 않았다. 그러다 1921년 지역 출신의 유림들에 의해 鶴城舊鄕案續修錄이 간행되기에 이르렀다. 당시 鶴城舊鄕案과 續修錄의 序文을 각각 朴禎煥과 李奎麟이 작성하였는데, 작성 시기가 모두 1921년인 것으로 보아 鶴城舊鄕案續修錄의 간행 시기는 1921년일 것으로 추정이 된다. 鶴城舊鄕案續修錄은 鶴城舊鄕案序, 續修錄序, 鶴城舊鄕案, 續修錄 순으로 구성되어 있다.

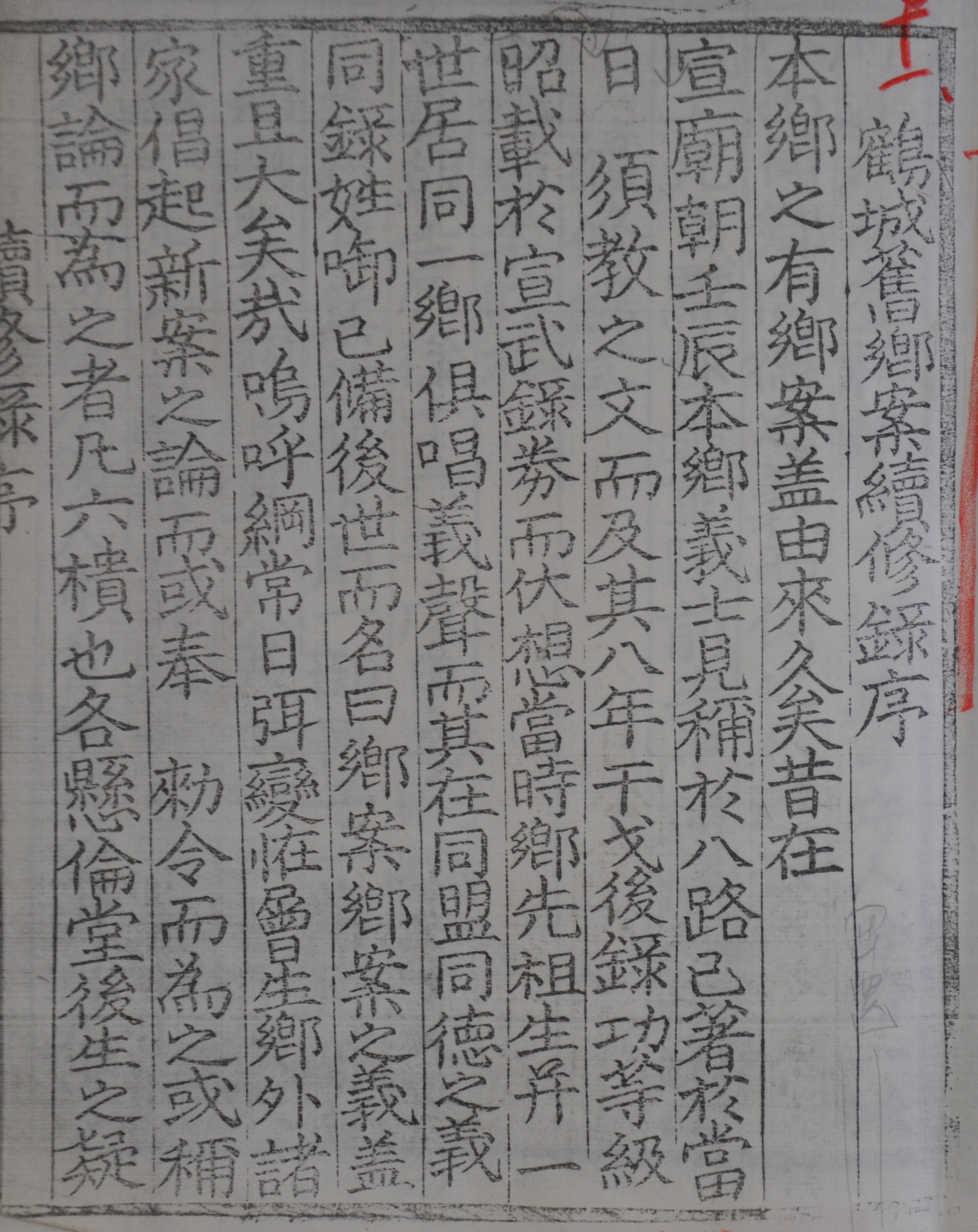

主事를 역임하였던 朴禎煥이 1921년 9월 9일에 작성한 鶴城舊鄕案序에는 울산 지역 사족들에 의한 향안 작성의 유래와 그 과정에서 노정된 갈등 양상이 간략하게 언급되어 있다. 鶴城舊鄕案序의 대략적인 내용은 다음과 같다.

本鄕에는 鄕案이 있는데 그 유래가 오래되었다. 옛적 宣廟朝 壬辰年에 本鄕 義士들은 八路에서 칭송을 받았는데, 그 업적은 당시에 내려졌던 敎文과 8년 동안의 전쟁이 끝난 후에 宣武錄券에 실리면서 확인이 된다. 엎드려 생각해 보건데 당시 우리 고을의 선조들은 함께 같은 고을에 世居하며 倡義의 목소리를 함께 내었으니, 그것은 同盟과 同德의 義에 있었다. 그리고 姓啣을 함께 기록하여 後世에 전하게 하니, 이를 鄕案이라하였다. 鄕案의 義는 重大한 것이나, 오호라! 綱常은 날로 해이해져 변괴가 자꾸 생기게 되었으니, 鄕外의 諸家가 新案의 論議를 倡起하게 되었다. 이들은 혹 勅令을 바탕으로 이를 하고, 혹은 鄕論을 바탕으로 이를 하니, 무릇 여섯 개나 되는 樻가 만들어졌다. 그리고 각기 明倫堂에 걸어 놓으니 後生들은 의혹이 생겨 도무지 解釋할 수가 없었다. 또 이른바 舊案에 기재된 이들의 子孫은 기록해 놓은 것을 正論이 아니라 하고, 또 冒錄한 것이라 하여 의심을 풀지 않으니, 눈이 있는 자들의 웃음거리가 되었으며 尊信이 불가하게 되었다. 또한 舊案을 明倫堂에 걸어 놓는 것은 古例가 아니고 부득이한 일이나, 新案과 더불어함께 一堂에 걸어두는 것은 衆楚共咻하여 獨魯孤立하는 것과 같다고 할 수 있다. 그리고 해가 오래 되어 필적에 좀이 들 염려가 있으니, 이러저러한 이유로 해서 후손된 자로 한 번 改修하는 것이 마땅하다고 생각되었다. 지금 舊案 후손은 수 천명에 이르는데, 의심이 없는 곳에서 의심이 생겨 반드시 公論이 일치되지 않을까 염려되는 까닭에, 각 문중의 명망 있는 인사들과 더불어 자세하게 충분히 의논하여 비로소 改修가 이루어졌다. 그 규모는 앞부분에 舊案을 기재하고 뒷부분에는 後人을 기재하여, 영구히 뒷날에 드러내기 위해 刊板해서 1권씩 나누었으니 책의 모양이 엄중하고 다른 것과 逈別함이 있었다. 모두가 말하기를 登梓하여 後人 중에 가히 守人할만한 자를 가려 1秩씩 分給해서 同鄕․同德의 義를 함께 하는 것으로 이를 오래 전해지기를 바란다고 했다.

朴禎煥의 서문에 따르면 울산에서 사족들에 의해 향안 작성이 이루어진 것은 임진왜란 이후임이 나타난다. 임란 이전에도 留鄕所 운영과 향안 작성이 있었을 것으로 여겨지나 그 흔적은 확인되지 않는다. 전란이 끝나고 향안 작성을 주도했던 세력은 임진왜란 당시 격전지였던 울산에서 倡義 경력을 가지고 있던 사족들이었다. 이러한 현상은 울산 지역에만 국한된 것이 아니었다. 임진왜란 이후 각 고을의 향안 작성 세력의 대부분은 壬亂倡義의 경력을 가진 자들이었다. 특히 丁酉再亂 때 일본군 주력 부대의 점령지였던 蔚山城 탈환을 위한 전투 시, 울산의 많은 사족들이 倡義하여 참여했었다. 그들은 창의 경력을 바탕으로 향안을 작성하고, 이를 명분으로 향촌지배세력으로 발돋움하려 했던 것이다.

사실 울산지역은 재지사족의 세력이 강한 곳이 아니었다. 사족의 勢가 강한 곳은 임란이전에 留鄕所를 중심으로 재지사족 중심의 향촌지배질서가 확립되어 있었다. 즉 유향소를 통한 독자적인 조직체계를 갖추고 수령이 중심이 된 官權을 견제해 나갔던 것이다. 하지만 울산처럼 임란이전 사족세가 약했던 고을은 수령의 통치를 보조하는 기관으로 운영되고 있었다. 그렇다 하더라도 유향소 참여는 곧 사족 신분의 보장이기도 했으며, 부세를 관리함으로써 경제적 이들을 도모하는 수단이 되었다. 울산에는 유향소를 통한 뚜렷한 향권 주도세력이 없었으나, 임진왜란 이후에는 倡義 경력을 가진 사족들이 향안 입록을 바탕으로 향권 주도를 도모하게 되었다.

서문에 따르면 임진왜란 이후 함께 창의했던 인물 중심으로 향안이 만들어졌으나, 후에 향안에 입록하지 못한 가문에서도 과거 勅令을 통한 포상과 宣武錄券을 이유로 입록을 요청하게 되었고, 그 과정에서 갈등이 노정되어 무려 6종이나 되는 향안이 만들어져 그것이 鄕校에 보관되기에 이르렀다고 나타나 있다. 재지사족 가운데 뚜렷한 향권 주도 가문이 없는 가운데 임진왜란을 계기로 많은 포상이 울산 지역 사족들에게 내려지자 향안 참여를 이루지 못했던 자들의 후손들이 선조들의 업적을 바탕으로 입록을 도모하게 된 것이다. 창의 경력을 가진 울산 지역의 사족들을 향안으로 모두 수렴하지 못했기 때문이 나타난 현상이었다.

실재 임진왜란이 끝나자 울산과 경주의 창의 사족에 대한 대규모의 포상이 이루어졌었다. 먼저 1599년 선조는 두 지역의 장사들을 위무하고 포상하는 연회를 연 뒤 상금을 내려주었다. 이때 울산에서는 朴鳳壽를 필두로 모두 165명이 참석하였다. 그리고 1604년에는 宣武功臣 책봉이 있었고, 이듬해에는 宣武原從功臣 책봉이 이루어졌다. 울산 지역의 선무원종공신에는 의병장으로 공이 있던 이들 거의가 망라되었다. 이러한 경력을 바탕으로 1608년에 울산에서 향안이 만들어지게 된 것이다. 1608년 만들어진 향안을 舊案이라 하고 구별해 놓았는데, 이는 뒤 이은 李奎麟의 서문에서 확인된다. 바로 이때 향안 입록에 제외된 가문에서 별도의 향안을 만들었기에 울산에서 복수의 향안이 만들어지는 현상이 나타났다.

舊案 입록에 실패한 계열에서 새로운 향안 작성이 이루어지자 가장 반발했던 세력은 단연 구안 입록자들의 후손이었다. 新案의 작성은 곧 향권의 배분을 의미하였다. 조선후기 이후 새롭게 성장한 新鄕들에 의해 향촌 내 지위가 약화되어 가던 상황에서, 기득권을 공유하기란 쉽지 않은 일이었다. 반면 新鄕들은 顯揚과 追崇사업을 바탕으로 선조의 壬亂倡義 사실을 부각시킴으로써 향안 입록의 당위성을 보장받으며, 그동안 배제되었던 향권 운영에 참여하려 했던 것이다. 그 결과 오랜 기간 통일된 향안이 만들어지지 못했으며, 향론은 분열되기에 이르렀다.

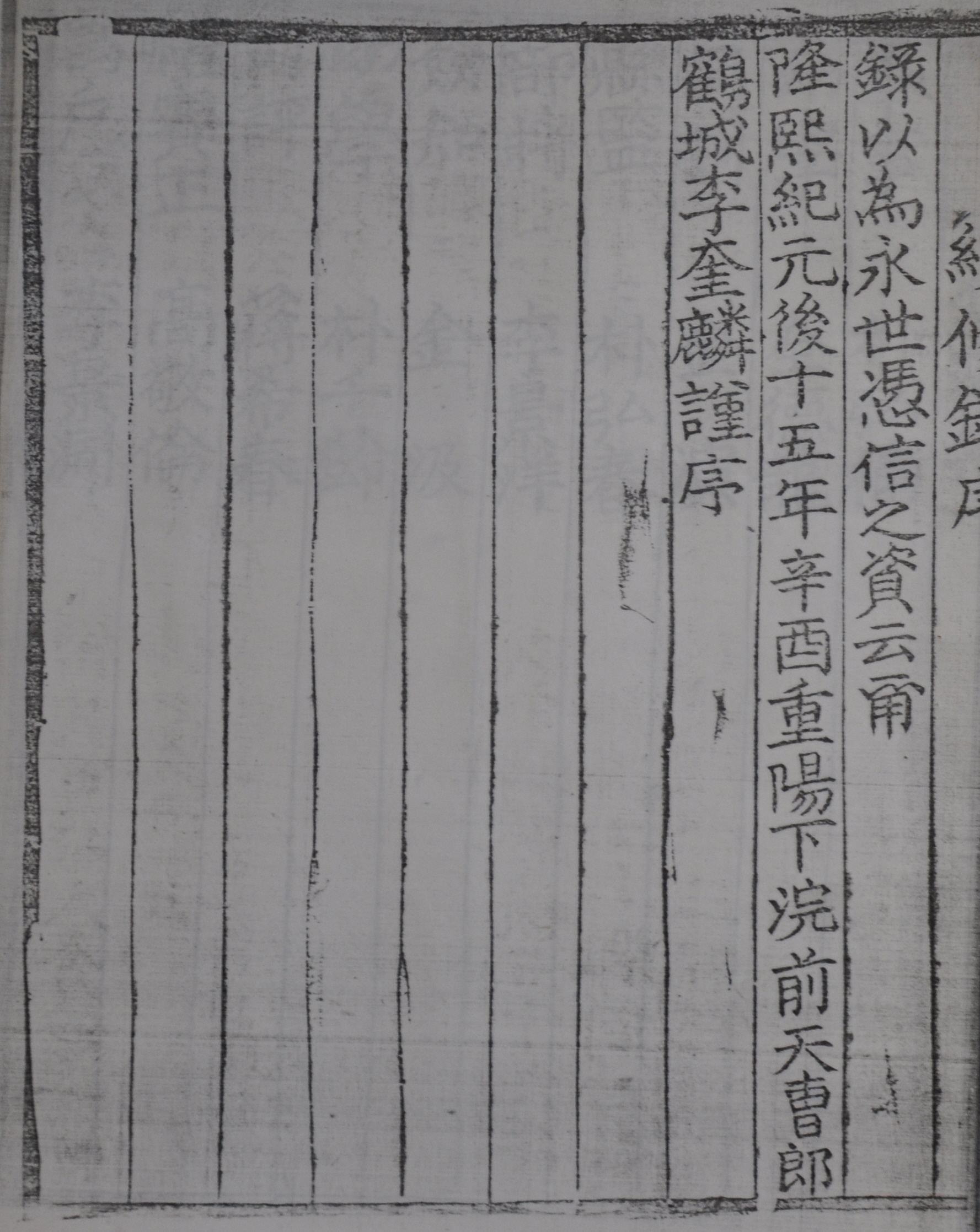

朴禎煥의 서문 다음에는 울산 출신의 독립운동가 李奎麟이 같은 해 9월 下浣에 작성한 續修錄序가 수록되어 있다. 속수록은 1921년 향안이 개수될 때, 향안 입록 선조들을 망라해 놓은 鶴城舊鄕案과는 달리 개수 당시의 유림들을 기재해 놓은 것이다. 여기에는 續修錄 작성의 의의가 간략하게 언급되어 있다. 續修錄序의 대략적인 내용은 다음과 같다.

宣廟 壬辰 후 16년인 戊申과 그로부터 39년 후인 丁亥에 新案과 舊案의 改修와 修正이 이루어져 1部의 책자로 만들었으니, 一鄕이 같은 마음으로 奉守하였다. 고을의 기강은 重大한 바인데, 지금까지 300년 가까이 후손들은 한 번도 正正해서 續修하지 않았으니, 이는 실로 祖先이 남긴 遺意가 아니며, 또 後人의 軆例가 아니다. 이런 까닭에 後人들 가운데 德望 있는 자들을 간추려 내어 修錄함으로써 永世토록 憑信하는 바탕으로 삼을 것이다.

이상의 서문에서는 속수록 작성이 선조의 전통 계승에 중점을 두고 이루어졌음을 알 수 있게 해준다. 향안 작성의 전통을 계승하여 당대 울산 지역에서 德望 있는 자를 간추려 별도의 향안을 만든 것이다. 그리고 확인되는 것은 임진왜란 이후 향안 작성의 시기이다. 임진왜란 이후 최초 향안 작성이 이루어진 것은 1608년으로 전후 복구가 한창 진행되고 있던 시기였다. 그리고 39년 뒤인 정해년에, 그 사이 만들어진 6편의 향안을 합쳐 改修가 이루어졌다는 것이다. 서문 다음의 鶴城舊鄕案 말미에 부기된 改正癸亥閏六月十八日, 改正丁卯十一月二十日, 改正癸酉四月二十七日, 改正庚辰五月十三日, 改正甲申五月十三日, 改正甲申十月十七日의 것이 정해년까지 만들어진 동안에서 추가된 인물을 기재한 것이다.

그런데 정해년을 戊申 후 39년이라고 표기한 것은 서문을 작성한 李奎麟의 착오인 듯하다. 戊申 후 39년은 1647년이 되는데, 이에 따르면 鶴城舊鄕案 말미에 부기된 改正 鄕案의 작성 연도는 癸亥가 1623년, 丁卯가 1627년, 癸酉가 1633년, 庚辰이 1640년, 甲申이 1644년이 된다. 하지만 정작 입록자의 활동 연도는 이와 일치하지 않는다. 改正癸亥閏六月十八日에 기대된 虞侯朴而暾은 1612년에 출생했으며 1644년에 武科 급제한 인물이다. 出身 裵斗元은 1678년 울산 유일의 賜額書院인 鷗江書院 설립에 깊이 관여했던 인물이다. 改正癸酉四月二十七日에 기재된 生員 朴世衜는 1651년에 출생하여 1683년에 生員試에 합격했으며, 같은 동안의 守門將李爾桓은 1654년에 출생했고 1678년 무과 급제한 인물이다. 다른 인물들도 17세기 전반기에 출생하여 18세기 전후에 활동했던 인물로 확인이 된다. 이를 미루어 볼 때 李奎麟이 기록한 ‘39년 후’는 착오로 볼 수 있으며, 실제로는 한 갑자 뒤인 癸亥가 1683년, 丁卯가 1687년, 癸酉가 1693년, 庚辰이 1700년, 甲申이 1704년인 것이며, 丁亥年은 1707년이 된다. 대체로 향촌 내 鄕案 입록을 둘러싼 新舊鄕 간의 치열한 갈등은 대체로 鄕任의 권위가 크게 약화된 17세기 중엽 이후부터 나타난 현상이다. 울산 지역에서도 1608년 향안 작성을 주도했던 인물들이 사망하고, 新鄕 세력이 성장함과 동시에, 鄕任의 권위가 약화되던 17세기 후반부터 복수의 향안이 작성되고 이를 둘러싼 갈등이 노정되었던 것이다.

서문 다음에는 명부인 鶴城舊鄕案과 續修錄이 수록되어 있다. 기재 인물의 표기 방식은 직역이나 관직을 명기한 후 姓名을 기록한 순으로 나타나 있다. 鶴城舊鄕案에는 먼저 舊案에 수록된 74명을 기재해 놓았다. 여기에는 임진왜란 전후부터 17세기 전후까지 대략 100여년 동안 활동했던 인물들이 수록되어 있다. 幼學 沈渙, 奉事朴應楨, 副正金洽 등을 비롯하여 앞부분에 기재된 인물 대부분은 宣武原從功臣에 錄勳되거나 별도의 倡義 경력을 가진 인물임이 확인되어, 임란 때 어떤 활약을 했던 인물들에 의해 향안 작성이 이루어졌는가를 알 수 있게 해준다.

수록 인물 74명의 직역 및 관직은 다양하게 나타나는데, 단연 幼學의 비중이 가장 높다. 그런데 당시 향안 입록자의 직역 및 관직 분포를 다른 영남 지역 고을의 大邑과 비교했을 경우 상대적으로 고위관료나 학문적 업적이 두드러진 인물은 확인되지 않는다. 그나마 고위직을 역임한 경우도 兵使와 같이 武官에서 확인되며, 武科 급제자의 비중이 높다는 특징이 있다. 이는 울산 내 재지사족 형성이 그리 활발하지 못했기 때문이다. 울산의 주요 토성으로는 朴․金․李․睦․全․吳․尹․文․林氏가 나타나나 이 중 사족으로 성장한 토성으로는 박씨와 이씨, 그리고 김씨가 있다. 그나마 김씨는 일찍이 上京從仕하여 타읍으로 이주했기에 울산에 사족으로 거의 남아 있지가 않다. 비록 蔚山朴氏와 蔚山李氏가 本邑에서 각각 士族과 吏族으로 세거하였으나, 상대적으로 他貫 사족의 이주는 많지 않았던 것이다. 鶴城舊鄕案에는 本貫이 기재되어 있지 않아 정확한 성관 분포는 확인하기 어려우나, 대체적으로 토성인 朴氏와 李氏가 많은 비중을 차지하고 있음이 나타난다.

한편, 17세기 중반이후 추가 작성된 향안인 1683년 改正癸亥閏六月十八日에는 6명, 1687년 改正丁卯十一月二十日에는 15명, 1693년 改正癸酉四月二十七日에는 25명, 1700년 改正庚辰五月十三日에는 2명, 1704년인 改正甲申五月十三日과 改正甲申十月十七日에는 각각 1명씩 기재되어 있다. 앞서 언급했듯이 뒤에 추가 기재된 인물은 18세기 전후 활동했던 자들로, 舊案처럼 武班적 기반을 가지고 있는 인물이 많이 확인된다.

마지막에 수록된 續修錄은 1921년 당시 울산 지역의 덕망 있는 유림들 가운데 뽑아 기재한 것인데, 사실상 본 향안의 改修를 주도했던 인물들이다. 모두 95명이 기재되어 있으며, 역시 토성인 蔚山朴氏와 蔚山李氏의 비중이 높은 편이다. 또한 이들 대부분은 鶴城舊鄕案에 기재된 인물들의 후손들로 확인된다.

[자료적 가치]

울산 지역 향안 작성의 추이가 나타나는 자료이다. 조선중기 이후 재지사족들은 향안 작성을 통하여 자신들의 향촌 내 지배질서체제를 확고히 하려 했었다. 즉 지방자치기구인 留鄕所 운영에 직접적으로 간여함으로써, 관권을 견제하고 吏族과 庶孼들을 배제해 나가며 배타적인 사회신분 질서를 확립하려 했던 것이다. 이러한 양상은 사족들에 의한 鄕案 작성과 鄕規 제정과 같은 형식으로 나타났다. 특히 향안 작성의 경우 임진왜란 이후 전란복구와 더불어 활발하게 진행되었는데, 재지사족의 威勢에 따라 각 고을마다 다양한 양상으로 전개되었다. 그런데 울산의 경우 전란 이후 향안 작성에 있어서 특히, 倡義 경력의 사족들이 두드러지게 나타난다. 울산이 임진왜란 당시 치열한 격전지였던 만큼, 지역의 많은 사족들이 전투에 참여했으며 그때의 경력을 바탕으로 전란 이후 향촌운영을 주도해 나갔던 것이다. 鶴城舊鄕案에 기재된 인물들 대부분이 壬亂倡義를 주도했거나 그 후손임은 이러한 울산 지역의 특징을 잘 반영해 준다.

그러나 울산에서도 17세기 중엽 이후, 新鄕 세력의 성장과 더불어 향안 입록을 둘러 싼 여러 갈등이 노정되었다. 그 중에서 주목할 점은 임진왜란 이후 倡義를 했으나, 향안 입록에서 소외되었던 가문들이 별도의 新案을 만들며 향권 운영에 참여하려 했다는 것이다. 이 때문에 18세기 전후해서 울산에는 각기 다른 여섯 개의 향안이 만들어지기도 하였다. 향안 입록과 관련된 향촌 내 갈등은 조선후기 각 고을에서 일반적으로 나타나는 양상이었지만, 울산의 경우 임진왜란 당시의 경험이 주요 쟁점이 되었다는 특징이 있다.