[내용 및 특징]

조선후기 경상도三嘉縣玉溪洞 일대에서 시행되었던 동계 조직 玉溪亭契의 계원 명부이다. 먼저 1685년부터 1701년까지의 계원 명단을 정리한 후, 1704년부터 1766년까지 새롭게 가입한 계원을 추록한 것이다. 삼가현은 현재 경상남도합천군으로 편입된 지역이다. 당시 동계가 실시되었던 합천군봉산면노파2구사창마을은 합천댐 건설로 인해 수몰되었으며, 지금은 고삼리에 편입되었다. 옥계정계는 17세기 무렵 수몰 직전의 노파2구 일대에 거주하던 사족들이 중심이 되어 결성하였다. 원래 계의 명칭은 옥계동계였는데, 옥계동에 玉溪亭을 설립한 이후로 옥계정계라고 부르기 시작하였다. 옥계정계 관련 자료로는 본 자료를 비롯하여 「洞案 甲申二月十九日修正」(1704), 「洞案 己亥年修正」(1719), 「洞案」(1685~1701), 「洞案」(1735~1765), 「玉溪洞先案」(1786), 「玉溪洞先案」(1816), 「玉溪洞案」(1741~1798), 「玉溪洞案」(1884), 「玉溪亭續契名案 乙未十一月」(1955~1980), 「玉溪亭契案」(1978), 「玉溪洞內扶助節目」(1774)이 있다.

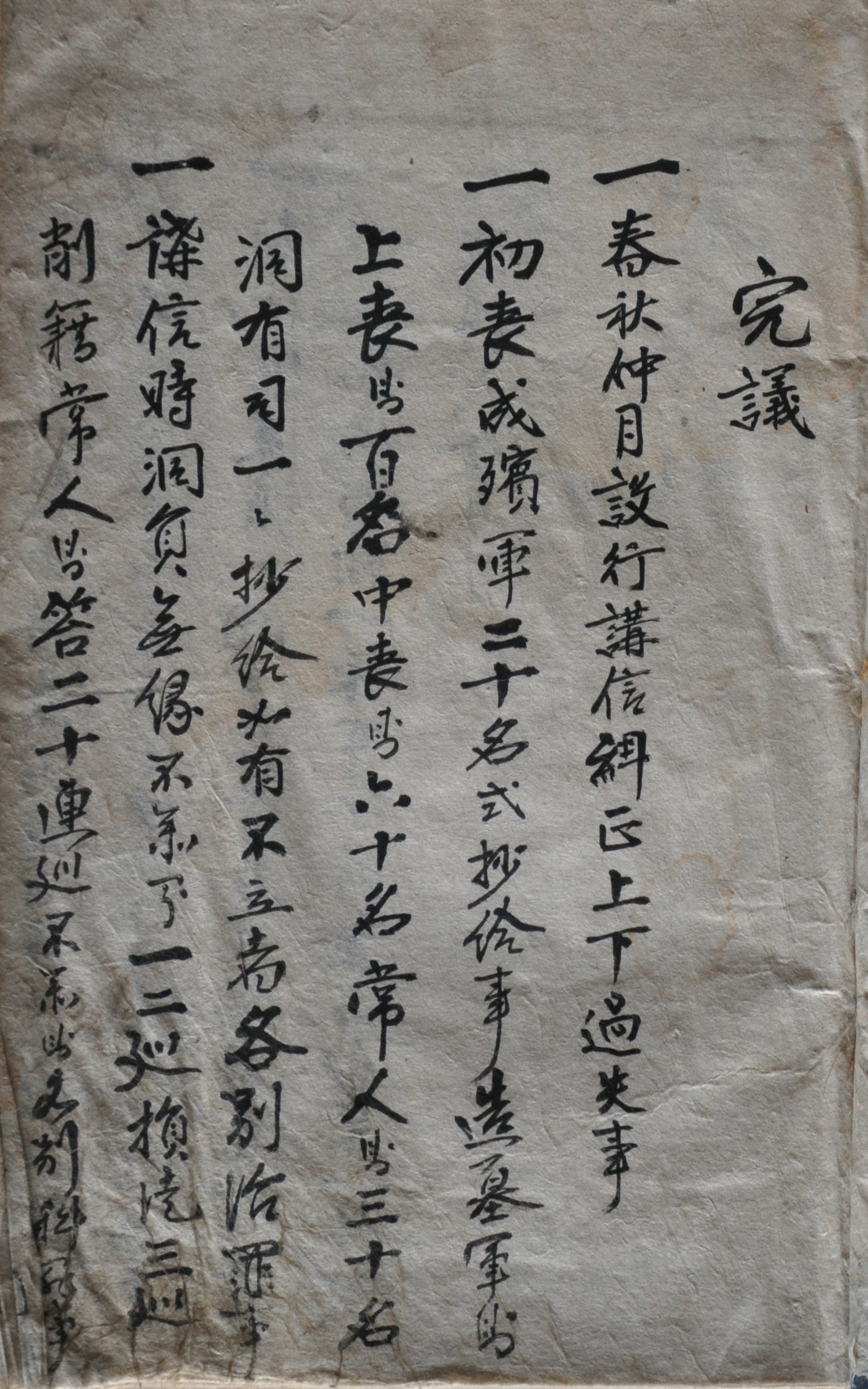

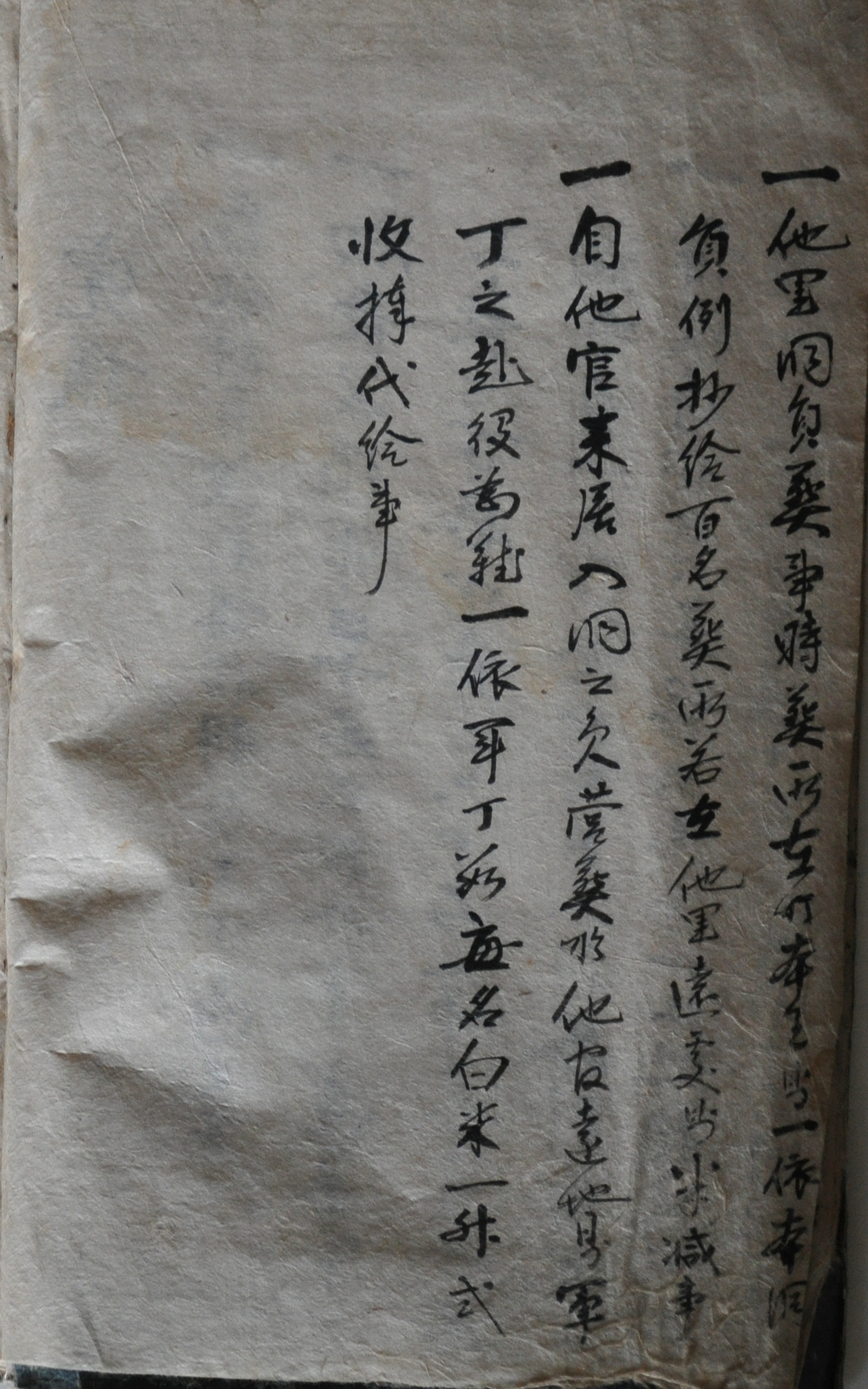

본 동안은 「洞案 新案」이라는 제목으로 成冊되어 있다. 어떠한 사정으로 인해 1701년 이전까지 활동했던 옥계정계 계원 명부를 새롭게 정리했기 때문에, ‘신안’이라는 제목이 붙여진 것으로 여겨진다. 동안의 구성은 크게 完議와 명부 부분으로 나눌 수가 있다. 완의에는 옥계정계 운영과 관련된 5개 조항이 기재되어 있다. 5개 조항의 대략적인 내용은 다음과 같다. 하나, 봄과 가을 仲月에 講信禮를 열고, 上下의 과실을 바로 잡을 것. 하나, 初喪과 成殯 때는 일꾼을 20명씩 뽑아 쓰고, 造墓 때 동원하는 일꾼은 上喪에 100명, 中喪에 60명씩 뽑아 쓰며, 常人의 조묘 때는 30명을 뽑아 쓰되, 洞有司가 일일이 뽑아 동원에 불응하는 자는 각기 治罪 할 것. 하나, 강신례 때 洞員이 아무런 이유 없이 한두 번 불참했을 경우에는 損徒하고 세 번 불참하면 削籍하되, 상인이 불참하면 笞 20대를 때리고 연이어 불참하면 科罪 할 것. 하나, 다른 동리에 거주하는 동원의 葬事가 있을 때, 장사지내는 곳이 본 동리에 있으면 본 동원의 예에 따라 100명의 일꾼을 뽑아 쓰게 하고, 장사지내는 곳이 다른 동리에 있으면 동원하는 일꾼을 반감할 것. 하나, 다른 고을에서 본 동리로 이주해온 자가 다른 고을에서 장사를 지낼 경우, 거리가 먼 곳이면 일꾼들이 부역하기 어려우니 동원되는 일꾼 수만큼 每名에게 白米 1升씩 거두어 대신 지급할 것.

이상 완의 5개 조항은 동계 운영상의 처벌 조항과 상장례 때의 부조 규정을 결의한 것인데, 이를 통해 옥계동계의 성격과 구성을 간접적으로 파악 할 수 있다. 봄과 가을에 상인과 하인의 과실을 규정한다는 조항과 초상과 성빈 때 상인, 중인, 상민에 따라 동원되는 일꾼의 수가 다른 부분은 옥계동계가 一洞의 사족들만으로 이루어진 것이 아니라 사족과 중인, 상민들이 모두 참여하는 동계임을 알 수 있다. 조선후기 재지사족들은 향촌 내 지배질서를 강화하기 위한 목적으로 향촌의 구성원 전원을 참가시키는 동계를 적극적으로 실시하였다. 즉 향촌의 동계 조직을 이용하여, 향촌 내 하층민들을 통제하며 지배질서를 확고히 하려 했던 것이다. 본 완의의 조항은 이러한 시대적 상황을 반영하고 있다.

계원의 명부 부분은 1704년인 甲申 2월 19일을 기점으로 그 이전과 이후의 것으로 나누어 살펴 볼 수 있다. 갑신 2월 19일 이전 것은 1685년인 乙丑 3월 23일에서부터 1701년인 辛巳 7월 29일까지이다. 이 부분은 함께 소장되어 있는 「洞案」(1685~1701)과 동일한 시기의 계원을 나타내고 있는 자료인데, 기재되어 있는 인적 구성 면에서 차이가 나타난다. 본 동안에 ‘新案’이라는 제목이 붙여진 것은 「洞案」(1685~1701)을 새롭게 엮은 것이기 때문이다. 본 「동안 신안」과 「洞案」(1685~1701)에서 기재 시기가 겹치는 乙丑 3월 23일, 丙寅(1686) 12월 22일, 癸酉(1693) 12월 20일, 庚辰(1700) 7월 29일, 경진 8월 22일, 辛巳 3월 19일, 신사 7월 29일의 명부에 기재된 사람들을 비교해보면, 「洞案」(1685~1701)에는 72명의 이름과 스물두 군데의 칼로 이름을 도려낸 削名 흔적이 확인되는데 비해, 본 동안에서는 54명의 이름과 열두 군데의 삭명 흔적이 확인된다. 또한 이시기 본 동안에 기재된 인물 중 9명은 「洞案」(1685~1701)에서 확인되지 않는 이름이다. 그리고 두 동안 모두에 기재되었다고 하나, 상당수는 입록된 일자가 다르게 나타난다. 이러한 명부의 구성은 새로운 인물을 기재하기 시작한 1704년 갑신 2월 19일에 이루어진 것으로 보이는데, 18세기 전후해서 옥계동 일대에서 일어난 어떠한 갈등이 노정되면서 나타난 현상으로 추정이 된다. 이 시기 「동안 신안」에 기재에서 누락된 인물들은 당시 노정된 갈등의 당사자들로, 신안 편찬의 빌미를 제공한 인물로 생각해 볼 수 있다.

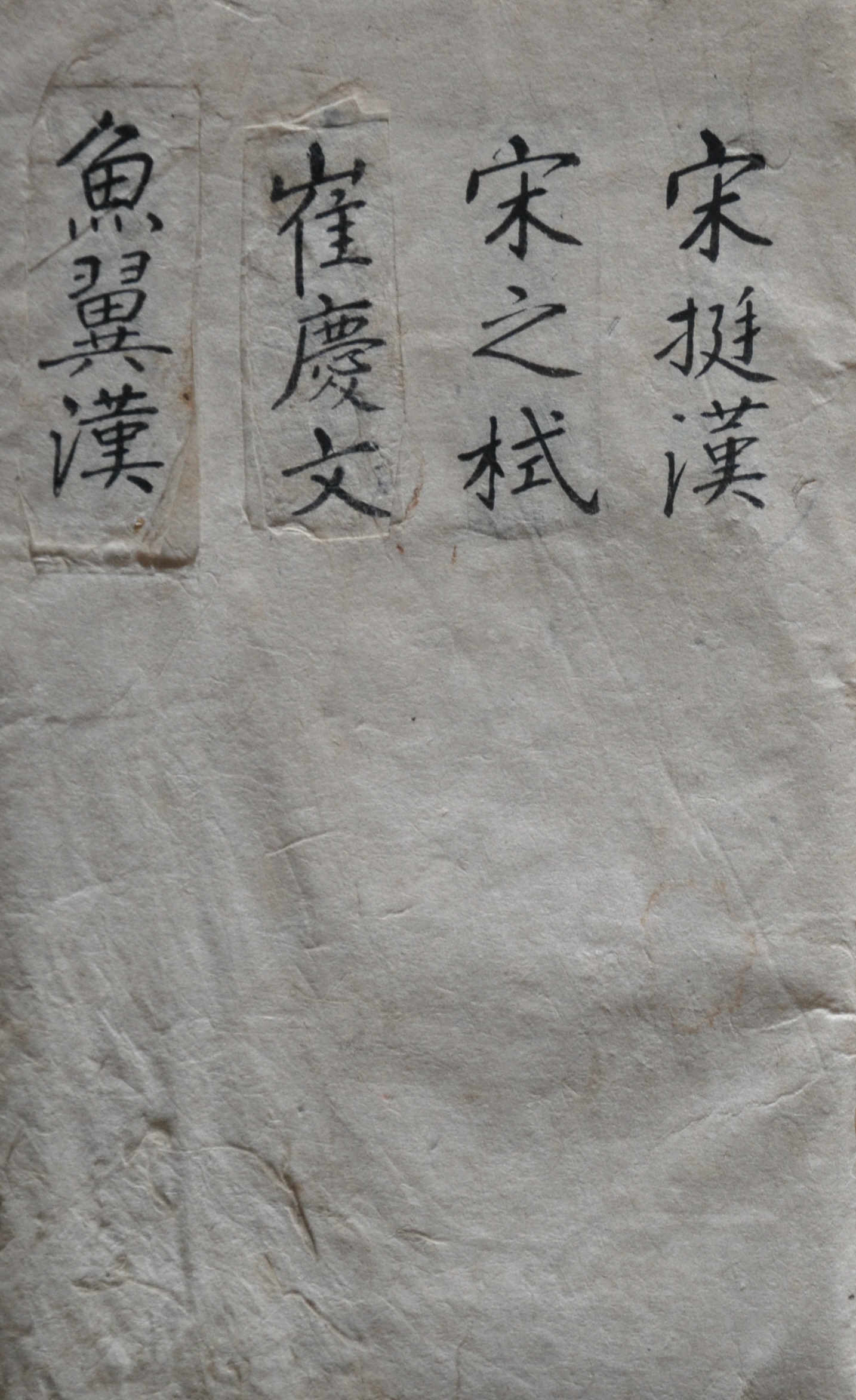

본 동안이 최초 성책되기 시작한 것으로 추정되는 甲申(1704) 2월 19일부터 丙戌(1766) 10월 24일까지는 당대의 新入 계원의 이름이 追錄되어 있다. 모두 26회에 걸쳐 추록이 이루어졌는데, 추록 기간은 같은 해 이루어지는 경우도 있고 10년 간격으로 이루어진 적도 있어 일률적이지 않다. 갑신 2월 19일부터는 추록된 일자 다음에 契任의 성씨와 手決이 기재되어 있다. 62년간 26회에 걸쳐 동안에 추록된 계원 중 본 동안에서 이름이 확인되는 자는 모두 125명이다. 성씨별로는 魚씨 38명, 崔씨 30명으로 주류를 이루고 있으며, 그 외 柳씨 10명, 朴씨 8명, 權씨 8명, 曺씨 6명, 鄭씨・金씨・李씨 각 5명이며, 郭씨・文씨・方씨・宋씨・安씨・全씨가 확인된다.

한편 칼로 이름을 도려낸 삭명 흔적이 칠십 군데에서 확인된다. 「洞案 甲申二月十九日修正」(1704), 「洞案 己亥年修正」(1719), 「洞案」(1685~1701)에서와 마찬가지로, 여기서 삭명된 것으로 추정할 수 있는 인물들은 18세기 중반 이전에 작성된 옥계정계 명부 관련 자료에서는 확인되지 않는 淸州慶氏와 義城金氏 金克敏(1591~1670) 계열이라는 공통점이 있다. 추록 일자 뒤에 기재한 계임의 성씨로는 慶씨가 상당비중을 차지함에도 본 동안에서는 단 한명도 확인되지 않음은 이러한 사실을 반증한다. 18세기 중반 이후 향촌 내 갈등으로 특정 성씨와 계파가 동계 운영에서 배제된 경우로 추정이 되는데, 이때의 갈등이 선조들까지 소급되어 삭명된 것으로 볼 수 있다. 또한 삭명되지 않은 성씨의 경우 18세기 중엽에 가까워질수록 다양한 성씨보다 어씨에 집중되는 경향이 나타난다. 구체적인 자료가 남아 있지 않아 확인이 어려우나, 18세기 중반 이후, 옥계동 일대에서 향권을 둘러싼 갈등이 노정되고 있었음을 추정할 수 있다.

동안의 추록 일자 뒤에는 계임과 당시 계임의 성씨 및 수결이 기재되어 있다 계임으로는 계의 우두머리 격으로 보이는 座上, 좌상을 보좌하는 계임으로 추정되는 公事員, 계의 실무를 담당하는 有司가 확인된다. 보통 2명씩 임명되었으나, 경우에 따라서는 1명 또는 3명씩 임명되었다. 수결은 계임 전원이 참여하기도 하나, 대개 한두 명의 수결은 없으며, 계임 전원의 수결이 나타나지 않는 경우도 있다. 각 계임의 임기를 고려하지 않고, 동안에서 확인되는 계임 성씨의 누적 수를 살펴보면, 좌상의 경우 최씨 10명, 어씨 9명, 경씨 8명이며 송씨・김씨・임씨가 확인된다. 공사원은 최씨 7명, 어씨 6명, 경씨와 송씨 각 3명, 그 외 김씨・권씨・이씨가 있으며, 유사는 최씨 14명, 어씨 11명, 경씨 7명, 조씨 5명, 그리고 류씨와 이씨 각 1명이다. 1704년부터 1766년까지의 동안에 기재된 계원들의 성씨와 누적 계임들의 성씨를 비교해보면, 단연 최씨와 어씨 양 성씨가 동계 운영을 주도하고 있음을 알 수 있다. 단 경씨의 경우 계임을 맡은 빈도가 세 번째로 높으나 18세기 중반 이후에 나타난 향촌 내 갈등으로 인하여, 단 한명도 동안에서 이름을 확인할 수는 없는 상황이다. 1978년 「옥계정계안」을 통해 당시 옥계정계를 주도하던 주요 성씨와 본관을 살펴보면, 慶州崔氏, 咸從魚氏, 淸州慶氏 등임이 확인된다.

[자료적 가치]

조선후기 재지사족이 중심이 되어 洞里 별로 널리 시행하였던 洞契의 시행 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 17~18세기에 접어들면, 재지사족들은 향촌 내 지배질서 체제 강화와 신분 간 또는 일족 간 결속력 강화를 목적으로 동계 운영을 주도하게 되는데, 옥계정계 역시 그러한 시대적 추세에 따라 결성된 조직이다. 본 자료에는 5개조의 完議가 수록되어 있는데 옥계정계의 구성이 동리 내 사족과 중인, 하층민을 모두 아우르고 있음이 확인되어, 당시 동계 운영의 성격을 파악 할 수 있다. 한편 본 동안에는 당대 옥계동 일대의 대표적인 사족 가문의 구성원들을 기재하고 있었으나, 후대에 많은 이름을 칼로 도려내어 削名했음이 확인된다. 특히 특정 성씨와 계파가 삭명되어, 18세기 중반 이후 향권 주도권을 둘러싼 향촌 내 갈등이 노정되고 있었음을 추측할 수 있다.