[내용 및 특징]

鄕案은 조선시대 留鄕所를 중심으로 鄕權을 운영하던 재지사족들의 명부를 일컫는다. 향안의 운영은 조선중기 이후 재지사족들이 장악하였는데, 조선후기에는 향안 入錄을 둘러싸고 종전의 재지사족과 新鄕과의 갈등이 발생하기도 하였다. 慶尙道梁山에서도 조선중기부터 향안 작성이 이루어졌으나, 향안 운영을 둘러싸고 사족 간의 갈등이 노정되어 통일된 향안 작성이 오랜 기간 이루어지지 않고 있다가, 20세기에 들어서서야 지역 儒林들에 의해 통일된 향안이 만들어 질 수가 있었다. 양산에서 통일된 향안이 새롭게 만들어진 것은 해방 이후인 1950년 전후로 추정된다.

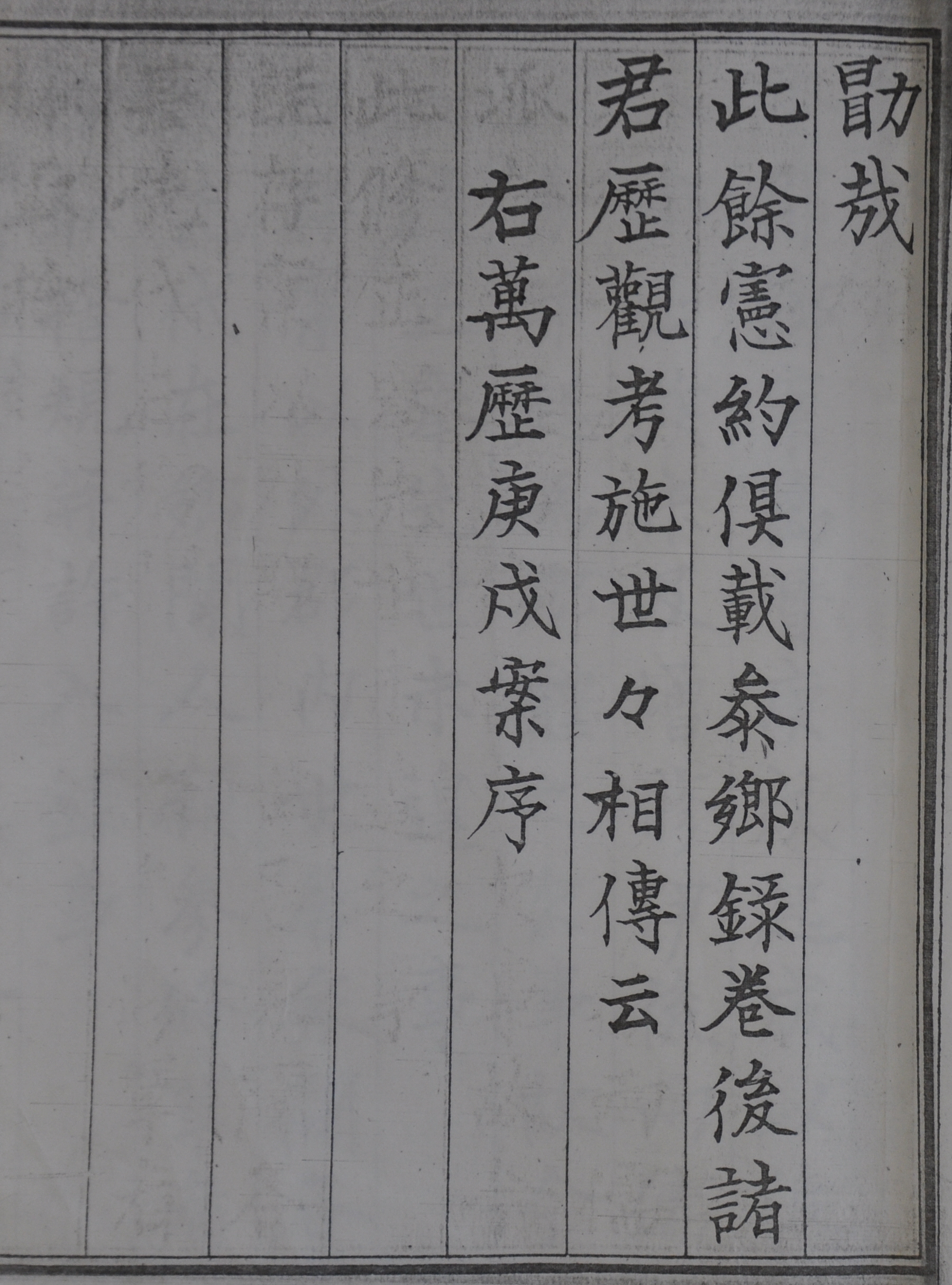

해방 이후 만들어진 양산향안의 간행 관련 기록은 현재 확인되지 않는다. 다만 향안 말미에 기록된 梁山鄕案奉安時任錄을 미루어 그 시기를 추정할 수가 있는 정도이다. 梁山鄕案奉安時任錄에 따르면, 당시 常務 직을 梁山鄕校의 典校 鄭寅洪과 掌議 柳寅沐이 맡고 있었다고 나타나 있다. 해방 이후의 梁山鄕校 기록에 따르면 정인홍은 1946년 8월부터 1952년 8월까지 양산향교 전교를 맡고 있었다고 나타나 있으며, 당시 장의 중 한명으로 류인목이 확인된다. 해방 직후와 6.25 전란 중이라는 혼란기 속에서 향안 간행이 이루어졌다는 것이 의아하지만, 이 둘의 재임 기간을 통해 조심스럽게 향안 간행 연도를 1950년 전후로 추정 할 수가 있다.

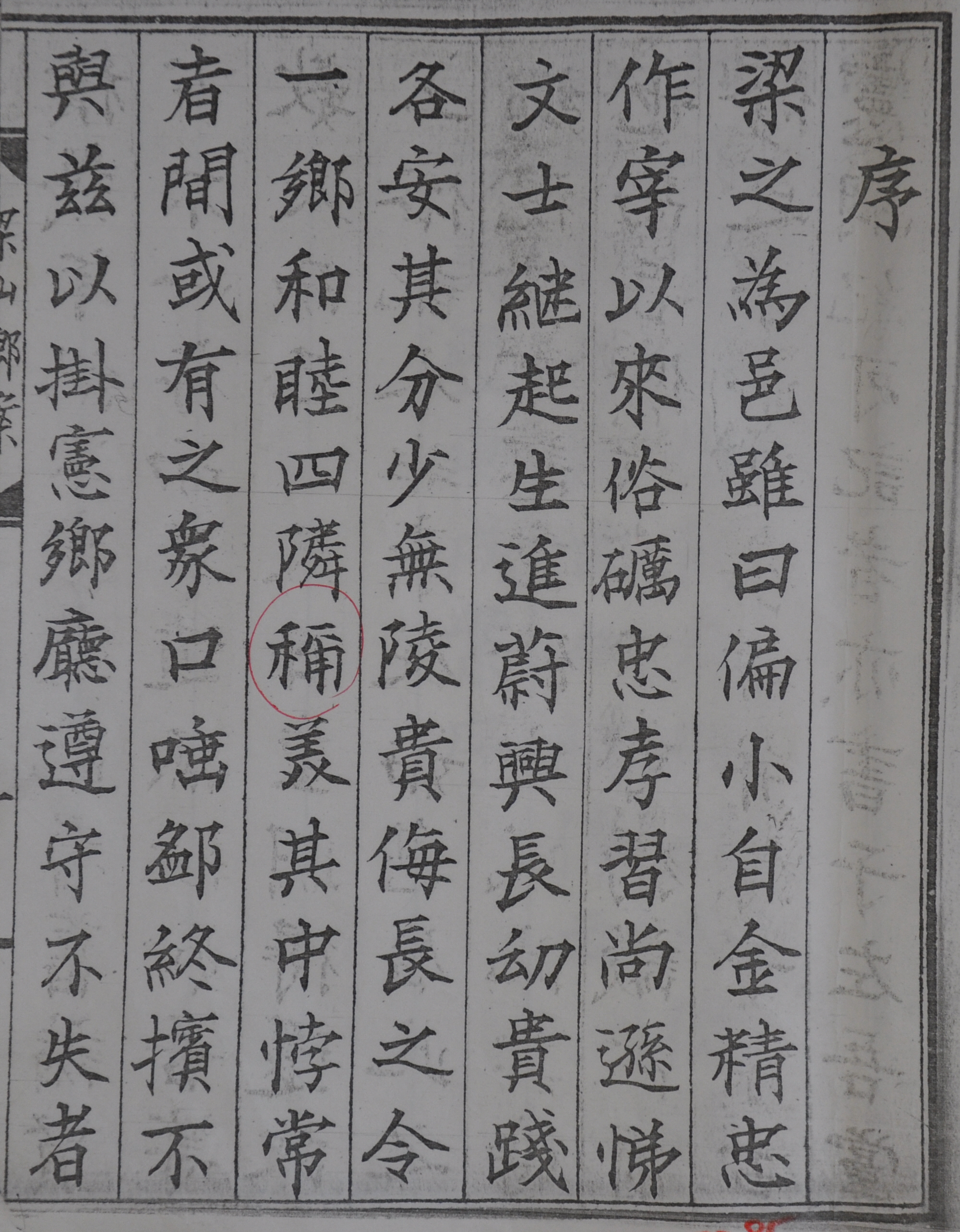

양산향안은 序文, 凡例, 梁山鄕案座目, 梁山鄕案奉安時任錄으로 구성되어 있다. 먼저 서문은 임진왜란 이후인 1610년에 작성된 것인데, 저자는 확인되지 않는다. 전란 이후, 향안이 중수되는 연유와 양산에서의 향안 작성 유래가 간략하게 언급되어 있다. 서문의 대략적인 내용은 다음과 같다.

梁山은 비록 작은 고을이나 金精忠이 수령으로 부임한 이래, 風俗은 忠孝를 닦는데 힘쓰고 習俗은 遜悌를 숭상하게 되었다. 또 文士가 연이어 일어났으며, 生員과 進士가 가득하여 長幼와 貴賤은 각기 그 분수를 지키니, 아랫사람이 貴人을 능멸하고 어른을 모멸하는 일이 없었다. 一鄕이 화목하게 되니 사방의 이웃들이 그 아름다움을 칭송하였다. 그 가운데 悖常한 자가 간혹 나오면 무리들은 모두 그를 욕하고 꾸짖으며, 물리쳐 함께하지 않았다. 이로써 鄕廳에 鄕憲을 걸어 두고 遵守하였으며, 어기는 일이 없었다. 몇 해가 지나 불행히 亂을 만나 耆舊한 諸賢은 백에 하나도 남지 않게 되었고, 다만 우리 무리만 몇 명 남아 있을 뿐이었다. 天日이 重明하여 돌아오게 되었으나 土俗은 변하여 사람을 속이는 것이 일이 아니게 되었다. 당장에 일이 안정되어 고향에 돌아오게 되었으나 살펴 보건데 古風을 重修하는데 태연히 지나칠 수가 없는 상황이었다. 이러한 때를 당하여 우리 무리 몇 명이 불가피하게 獨議하여, 옛날 賢人의 자제 중에 入參이 가능한 자를 아울러 鄕案에 기록하고, 古憲에 紀綱하여 기록할만한 자는 또한 그 왼쪽에 기록해 놓았다. 吾黨은 이를 힘써야 할 것이다. 나머지 憲約은 參鄕錄 卷後에 수록하니, 훗날 諸君들은 이를 두루 열람하고 살펴 시행하여, 여러 대를 두고 傳하기를 바란다.

이상 서문을 통해 알 수 있는 것은 먼저 양산에서도 임진왜란 이전에 사족들이 중심이 되어 향안을 작성했다는 것과 임진왜란 때 향안이 어떠한 사정으로 없어지게 되었으며, 전란이 끝난 후에 序文 작성자와 양산의 몇몇 인사가 重修를 했다는 것이다. 적의 진격로에 있었던 양산은 임진왜란과 정유재란 때 모두 함락당한 고을로 그 피해가 막심했던 까닭에 향안도 온전치 못했을 것으로 생각된다. 그러나 이상의 서문만으로는 임진왜란 이전 인물로 누가 기록되었으며, 새롭게 입록된 자들의 성격이 어떠했는가에 대해서는 더 이상 파악 할 수가 없다.

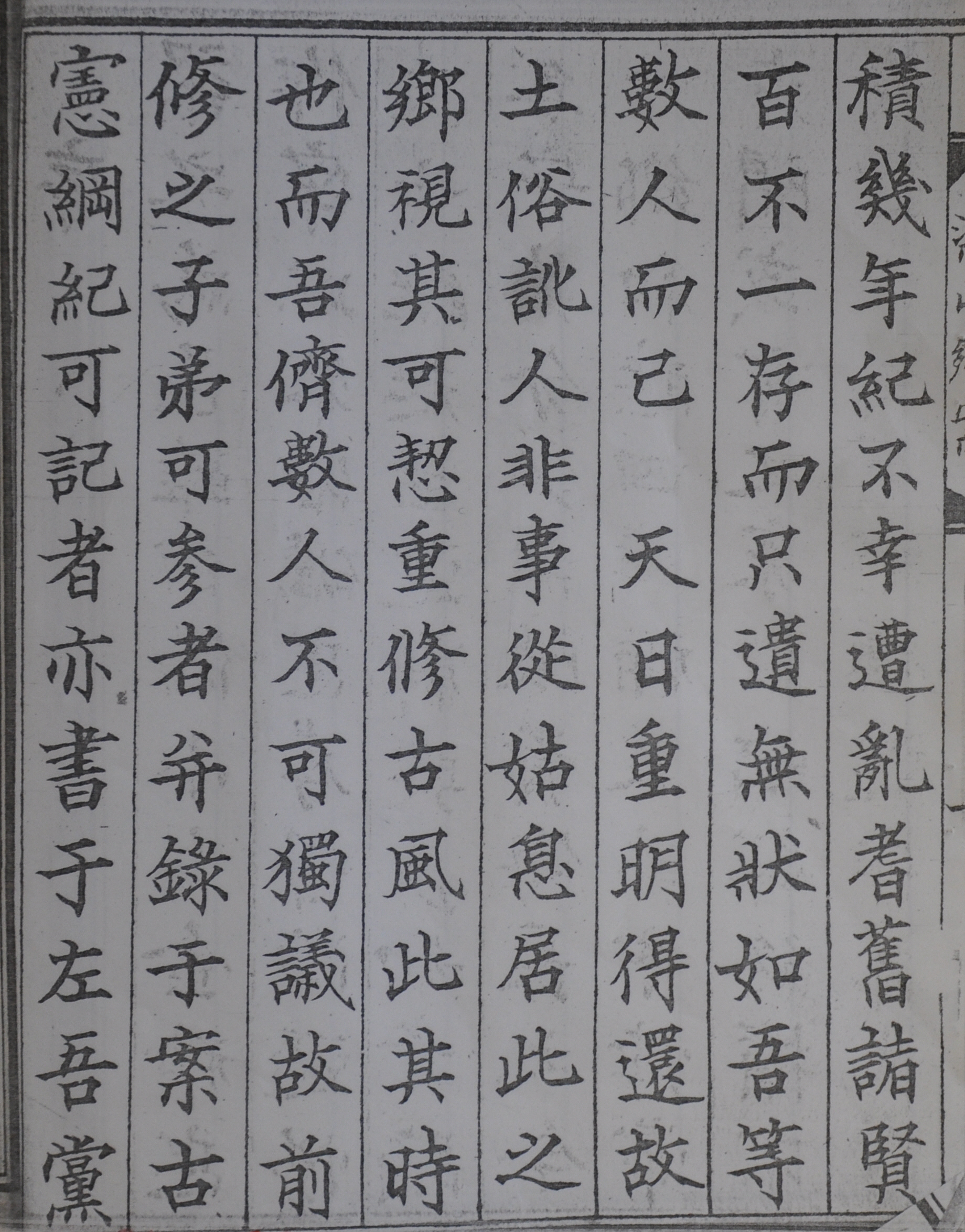

서문 다음에는 8개조의 凡例가 기재되어 있다. 이것은 해방 이후 만들어진 본 향안의 범례이다. 범례의 대략적인 내용은 다음과 같다.

一, 萬曆 庚戌(1610)에 本郡의 鄕案이 旣成된 이후, 入鄕한 士族은 增修하여 入錄하지 못하였다. 이후 두 儒派로 나뉘어져 幷起하였으니, 鄕禮의 欠事가 된다. 이 까닭에 지금 先世 때 이루지 못한 향안의 수정을 거행하게 되었다. 一, 기존의 향안에 입록된 자 이외에 郡內에 世居家閥로 그 先代가 이 고을에서 명망이 있고, 入參을 원하는 자가 있으면 單子를 내어 規模를 심사한 후에 入錄을 허락한다. 一, 향안에 기록되는 序次는 新舊를 논하지 않고, 연대순으로 엮어서 기록한다. 一, 舊安이 만들어질 때, 생존했던 이들은 모두 幼學으로 기록하였으니, 보는 이는 참고해야 할 것이다. 一, 새로 만들어진 案櫃는 明倫堂에 봉안하니, 一鄕에서 矜式해야 한다. 一, 合成新案만 오로지 尊奉하고 각 舊案 및 이와 관련된 文字는 아울러 소각하여 후에 의혹되는 일이 없도록 한다. 一, 本案에 參錄된 자의 本孫과 傍孫은 아울러 같은 문중으로 간주한다. 一, 古憲節目은 지금의 풍속에 맞지 않으니, 그것을 살펴서 시행한다.

범례 가운데 가장 주목되는 것은 양산의 향권 주도세력이 두 파로 나누어졌다는 점이며, 이로 인해 각기 다른 향안이 만들어졌다는 점이다. 이는 1610년 향안이 중수된 후에 향안 입록을 둘러싼 향촌 세력들 간의 갈등이 발생했다는 사실을 확인시켜 준다. 대체로 17세기 중엽 이후에는 鄕任의 권위 약화와 新鄕 세력의 향안 입록 노력으로 인해, 종전의 재지사족인 舊鄕과의 많은 갈등이 노정되었다. 그 과정에서 향안 작성이 파행되기도 했으며, 복수의 향안 작성이 이루어지기도 했었다. 이러한 점 때문에 오랫동안 통일된 향안이 만들어지지 않다가, 이와 같은 향촌 갈등의 가장 큰 원인인 신분상의 문제가 해소된 해방 이후에야 이루어지게 된 것이다. 아울러 선조들 간에 벌어졌던 대립상을 해소하기 위하여 기존의 여러 향안들은 소각된 것이다. 그 결과로 양산 지방의 경우 본 향안을 제외하고는 다른 향안관계 자료를 찾을 수 없는 상황이다.

梁山鄕案座目에는 모두 146명의 인물이 직역․관직, 姓名, 本貫, 거주지 순으로 기재되어 있다. 범례대로라면 이들은 여러 편의 향안에 나누어 입록된 인물이지만, 본 향안에서는 일괄 출생 연도순으로 기재되어 있는 것이다. 146명 중 가장 많은 직역 및 관직은 學生으로 75명이며, 다음으로 幼學이 14명이다. 범례에 따르면 學生은 새롭게 향안을 만들면서 처음 입록된 자로 이른바 ‘그 先代가 이 고을에서 명망이 있고, 入參을 원하는 자가 있으면 單子를 내어 規模를 심사한 후에 入錄’된 자들로 舊案의 幼學과 직역이 같은 관계로, 이를 구분하기 위해 기재 방식에 차이를 둔 것이다. 그 외의 직역 및 관직으로는 生員과 進士를 비롯하여, 監正․監察․都承旨․萬戶․奉事․秘書․宣傳․院正․左承旨․佐尹․主簿․察訪․參奉․參議․僉使․僉正․僉知․判決事․判官․縣令과 같은 文武 관직, 護軍과 같은 遞兒職, 嘉善․宣略․資憲․通德郞․通正․通訓과 같은 品階 등이 확인된다. 기재 인물들의 직역 및 관직 등을 살펴 볼 때 고위 관료를 역임하였거나, 뛰어난 학문적 업적을 남긴 인물은 다른 고을에 비해 상대적으로 많이 확인되지 않는다. 또한 武科 급제자와 武人적 기반을 가진 인물들의 비중이 높다는 특징이 있다. 양산은 비록 新羅 때까지는 九州의 하나로 중시되었으나, 高麗와 朝鮮을 거치면서 小郡으로 취급되었고, 전통적 명문 사족의 거주가 상대적으로 적은 僻邑으로 인정받아 왔었던 점을 고려할 때, 향안 입록자의 이러한 사회적 지위에 대해서는 충분히 이해가 된다.

향안에 기재된 인물들의 활동 연대는 대체로 17세기 중엽부터 일제시대까지이다. 주목할 점은 가장 앞에 기재된 崔沂와 다음의 安謹을 비롯하여 앞부분 기재 인물 대부분이 임진왜란 때 倡義한 경력을 가지고 있다는 점이다. 임진왜란 이후 鄕權을 주도했던 사족들 대다수는 전란 때 義兵將으로서의 경력을 가지고 있었다. 당시는 이러한 경력을 가지고 있었어야지 향촌에서 입지를 세울 수가 있었던 사회적 분위기였다. 마찬가지로 임진왜란 직후 양산향안 중수를 주도했던 인물은 崔沂와 安謹 및 향안 앞부분에 기재되어 있는 인물들처럼 壬亂倡義의 경력을 가진 자들이었던 것이다.

향안 기재 인물들의 성씨와 본관을 살펴보면 무려 63종이 확인된다. 이 중 金海金氏와 密陽朴氏가 각각 11명으로 가장 많고 慶州李氏 10명, 東萊鄭氏 7명, 淸道金氏 6명 순이며, 나머지 성씨는 모두 5명 이하로 나타난다. 양산의 土姓으로는 金․李․朴․鄭․韓․房․曺氏가 있으나 향안에서는 梁山李氏 1명만 확인된다. 실재 양산의 경우 麗末鮮初에 사족으로 성장한 토성 가문이 있지만, 이들 대부분은 上京從仕와 이를 매개로 한 혼인으로 다른 고을에 정착하여, 사족으로서 재지적 기반을 보유하고 있던 토성가문은 양산에 거의 나타나지 않았다. 그런데 향안 입록자가 163명임을 감안한다면, 기재된 성관의 수가 매우 많은 편이며 단 1명만 향안에 입록시킨 가문이 상당수임을 알 수 있다. 다른 지역에서 제작되었고 현재까지 전해져 내려오는 전통적인 향안의 경우, 해당 고을의 향권을 주도하던 몇몇 특정 姓貫이 향안에서 많은 비중을 차지하고 있다는 것과는 분명 차이가 나는 점이다. 이러한 점은 1950년 전후로 해서 만들어진 본 향안의 성격이 조선시대의 것과 같지 않다는 것을 보여준다. 향권 주도세력의 추이를 반영하던 조선시대 향안과는 달리, 본 향안은 양산 지역에 거주하는 여러 가문들 간의 결속력을 강화하고 향안의 전통을 계승한다는데 그 의미를 두고 만들어졌기 때문이다. 이에 따라 양산에 거주하는 주요 성관의 인물들이 고루 안배되어 향안에 입록된 것이다. 한편, 입록자의 거주지는 당시 양산 소재 洞里를 기준으로 기재되어 있다.

卷末의 梁山鄕案奉安時入錄에 따르면 향안 중수 당시 委員이 9명이었으며, 顧問이 2명, 常務가 2명으로 나타난다. 常務의 경우 당시 양산향교의 典校 鄭寅洪과 掌議 柳寅沐이며, 추후 위원들 중 대부분이 향교의 전교와 장의직을 역임한 것으로 나타나는 것으로 보아, 향교 조직이 중심이 되어 향안 중수가 이루어졌음을 알 수 있다.

[자료적 가치]

조선중기부터 해방 이후까지 향안 작성의 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 조선중기 이후 각 고을에서는 재지사족들에 의해 鄕案 작성이 활발하게 이루어지기 시작하였다. 당시 사족들은 鄕權을 주도해나가며, 吏族을 배제하고 사족 중심의 배타적인 향안을 작성해 나갔었다. 이러한 향안 작성의 전성기는 임진왜란 직후이다. 각 고을의 재지사족들은 전란 복구와 더불어 어수선해진 향촌질서를 사족중심으로 재확립하기 위하여 향안 중수에 집중했던 것이다. 전란 이후의 향안 복구는 倡義의 경험을 가지고 있던 사족들에 의해 주도되었는데, 慶尙道梁山에서도 이러한 배경 속에서 향안이 만들어졌었다.

하지만 17세기 중반 이후, 新鄕 세력의 성장과 더불어 향안 입록을 둘러싸고 사족들 간의 많은 갈등이 노정되었으며, 그 결과 양산에서도 두 개의 儒派가 생겨나 별도의 향안이 만들어지기도 했다. 향촌 내 갈등은 주로 庶孼許通이나 納粟 등을 통해 신분상승을 이룬 庶孼․吏族․富豪들이 향안 입록을 도모하면서 나타나게 되었다. 여기에다 가문 간 우열관계 및 당색의 차이에 따른 갈등 등이 엮여 향촌 내 갈등 요인은 매우 複雜多岐한 상황이었다. 이러한 갈등은 전국적으로 나타난 현상이다. 향안 입록을 둘러싼 梁山에서의 갈등은 해방 이후에서야 완전히 봉합이 되었고, 본 자료와 같이 통일된 향안이 만들어지게 되었다. 물론 해방 이후의 향안은 전통적 재지사족의 향촌지배질서를 보장하기 위한 장치가 아닌, 지역 내 전통 계승과 가문 간 결속력 강화라는 의도에서 만들어진 것이다.