[내용 및 특징]

韓末 鄕憲이란 제목으로 慶尙道密陽에서 간행된 자료이다. 鄕憲은 鄕規의 다른 말로 完議, 立議, 約束條目, 鄕約節目 등 다양한 형식으로 표기되어 왔다. 향규란 조선시대 一鄕의 지방자치기구인 留鄕所 또는 鄕廳의 운영 규정이다. 조선시대 지방 통치는 國王에서 監司, 守令으로 이어지는 일련의 관치행정 계통과 京在所에서 留鄕所, 面里任으로 이어지는 자치행정계통으로 크게 나눌 수가 있는데, 유향소는 수령의 官權에 대응되는 在地士族 중심의 지방자치 기구였다.

유향소는 조선초기부터 설치되었으나 중앙정부의 지방통치권 강화와 유향소 운영을 주도하려던 士林派에 대한 勳舊派의 견제 등으로 置廢가 거듭되었다. 그러나 유향소는 결국 16세기 중반 이후 중앙에서는 士林 세력이 정국을 주도하고, 지방에서는 性理學的 名分論에 입각한 재지사족 중심의 향촌 내 지배질서체제가 확립되면서, 재지사족 중심의 지방자치기구로 운영되기에 이르렀다. 이 과정에서 士族들은 유향소 운영에 참여하는 鄕員 名簿인 鄕案을 사족 중심으로 작성함으로써, 신분상 사족에게 도전할 수 있는 吏族과 富豪, 庶孼 등을 배타적으로 배제해 나가며 향촌 내 지위를 보장받으려 했다. 이러한 유향소의 운영과 관련된 諸 규정이 바로 鄕規 또는 鄕憲인 것이다. 향규에는 향안 入錄을 통한 유향소 운영 참여자에 대한 자격, 朱子增損呂氏鄕約에 입각한 鄕員 간의 자기 규제 규범, 吏族에 대한 통제와 官權 견제 등이 주요 항목으로 제정되어 있다.

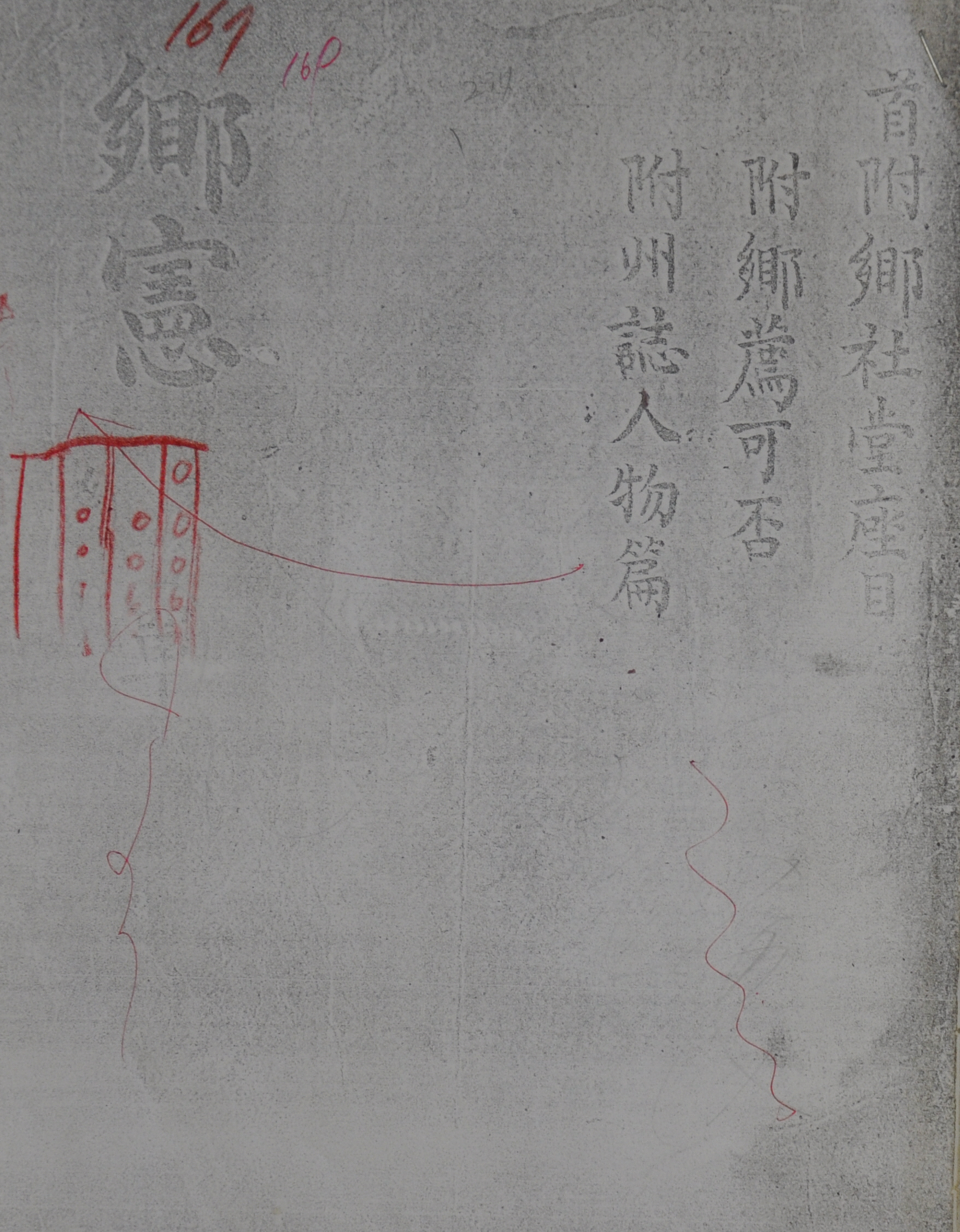

본 자료에는 17세기 때 제정된 慶尙道密陽府 留鄕所의 鄕憲을 수록하고 鄕憲이라는 제목으로 간행한 것인데 정작 내용상으로는 附記된 것이 주를 이루고 있다. 먼저 序文 격의 글이 나오고 이어 鄕射堂座目, 鄕憲, 鄕薦可否, 人物, 亭閣이 차례대로 수록되어 있는데, 이 중 鄕憲은 단 두장에 걸쳐 소개하고 있을 뿐이다. 鄕憲이라는 제목으로 간행되었지만, 내용상으로 볼 때 역대 密陽 출신의 인물들을 소개하여, 一鄕 儒林들의 유구성 강조와 先祖의 顯揚 의도에서 만들어진 것으로 생각된다.

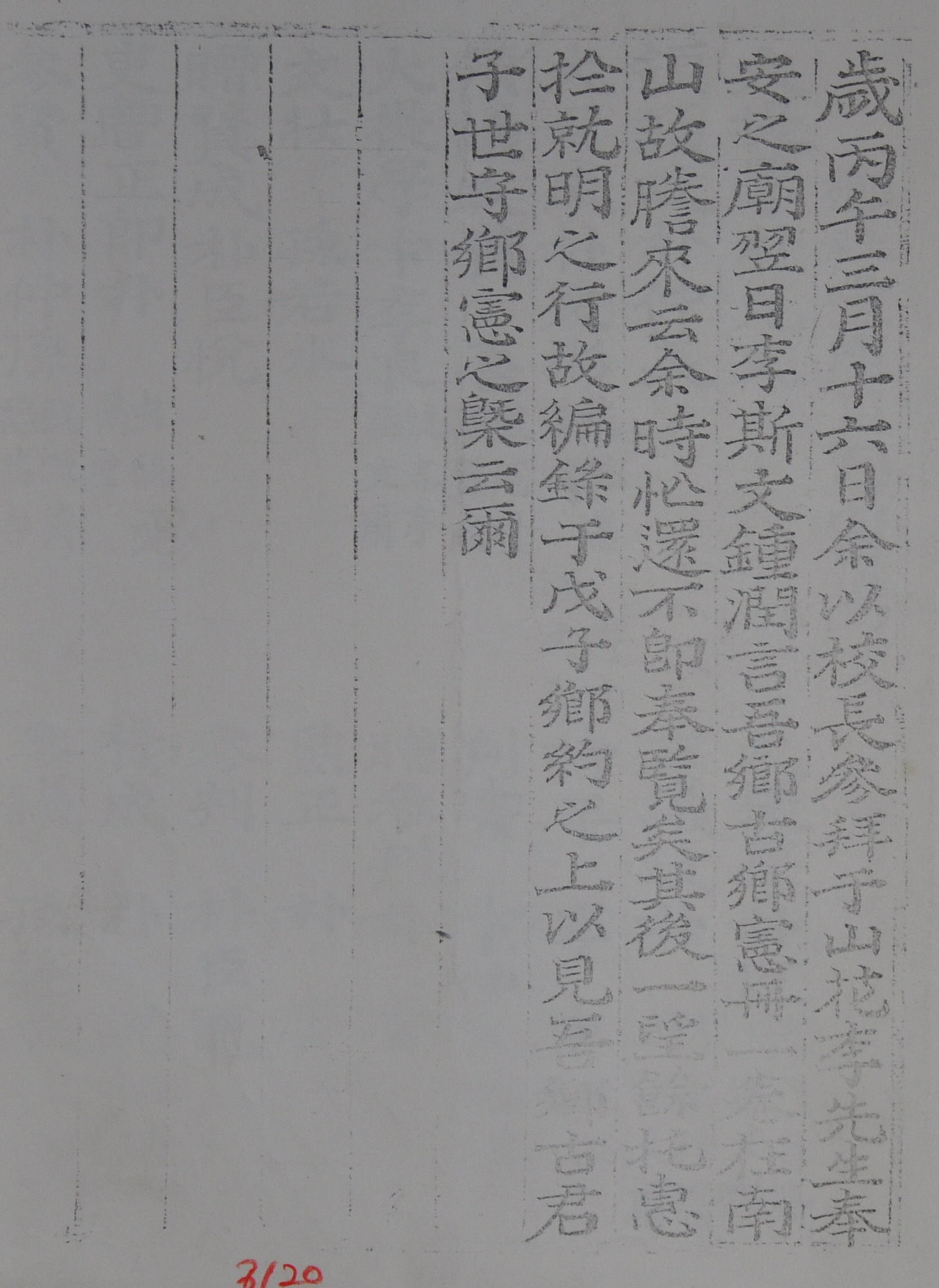

먼저 가장 앞에 수록된 序文 격의 글에는 본 자료가 간행되는 과정이 간략하게 언급되어 있다. 이에 따르면 글의 작성자가 丙午年 3월 16일 校長으로 있을 때, 山花李先生을 奉安한 廟에 參拜한 다음날 李鍾潤이 옛날부터 전해져 오던 우리 고을의 鄕憲이 南山에 있어 베끼게 되었으며, 이를 본 작성자가 戊子鄕約 위에 編錄하였으니, 우리 고을 출신 옛 君子들이 鄕憲을 世守하던 뜻을 기리게 되었다고 나타나 있다.

이 글에서 언급된 丙午年은 1906년으로 여겨지며, 작성자는 李翊九로 추정이 된다. 李鍾潤이 한말에 활동한 인물이라는 점, 본 자료가 密陽에 世居해 오고 있는 驪州李氏 가문에서 전해져 내려오고 있다는 점, 밀양에 세거해 오던 驪州李氏 가문 출신의 유학자 李翊九가 당시 지역 내 華山義孰을 창설하고 운영했다는 점 등이 그 근거이다. 이를 미루어 볼 때, 1906년에서 얼마 되지 않는 즈음에 본 자료가 간행 된 것으로 생각 할 수 있다. 한편, 당시 밀양에서 李鍾潤의 선조인 山花 李堅幹의 위패를 봉안한 곳으로는 龍安齋(現 龍安祠)가 있었다. 戊子鄕約은 1648년에 제정된 「仁祖戊子節目」과 「戊子鄕約立議」를 말하는 것으로 생각되는데, 1960년 密陽鄕校에서 간행한 『密陽鄕校重修錄』에 수록되어 있다. 본 鄕憲을 戊子鄕約 위에 篇錄했다는 것은 이 鄕規가 1648년 이전에 제정되었음을 의미하는데, 뒤에 수록된 鄕憲의 대략적인 내용으로 보아 17세기 초반으로 추측 된다.

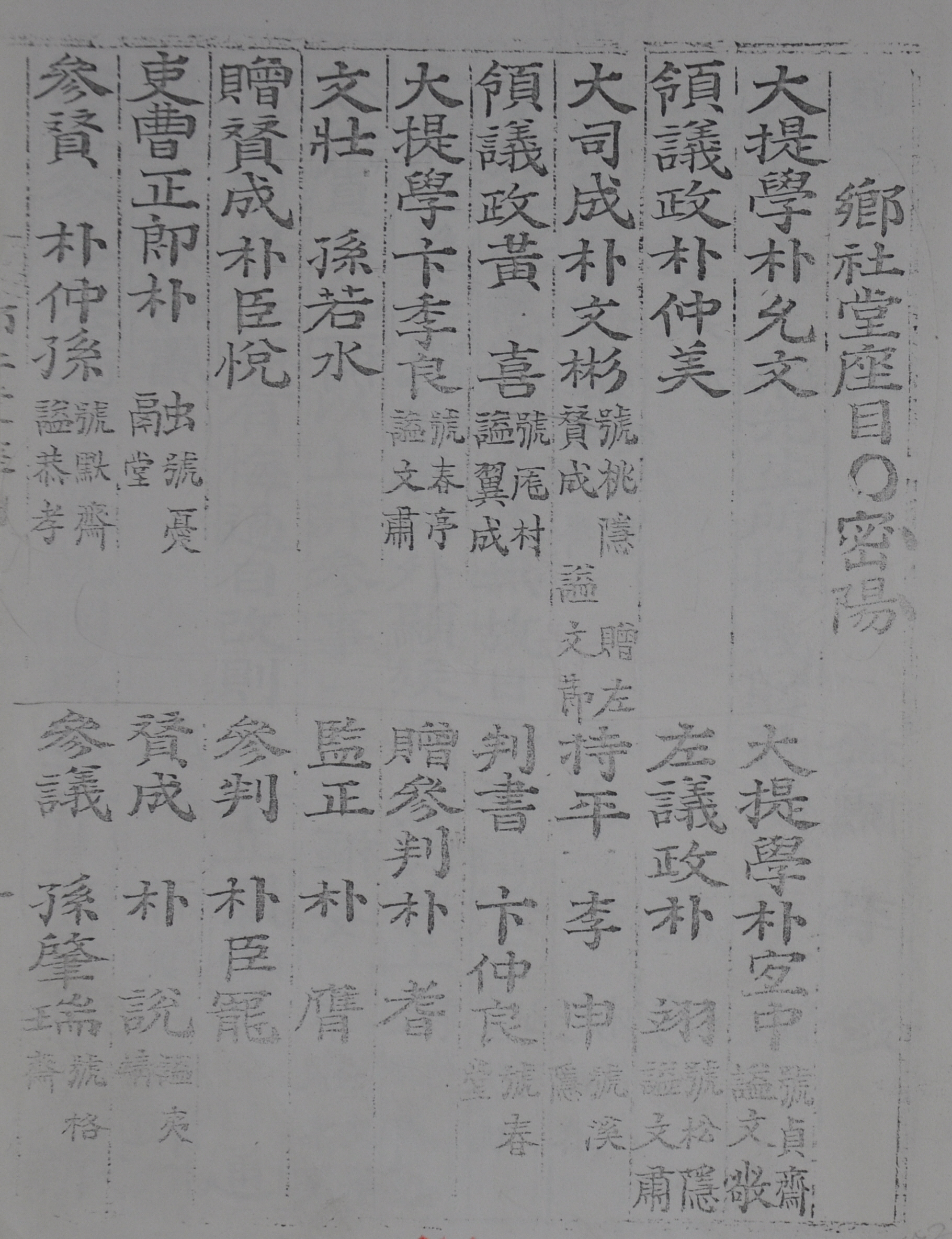

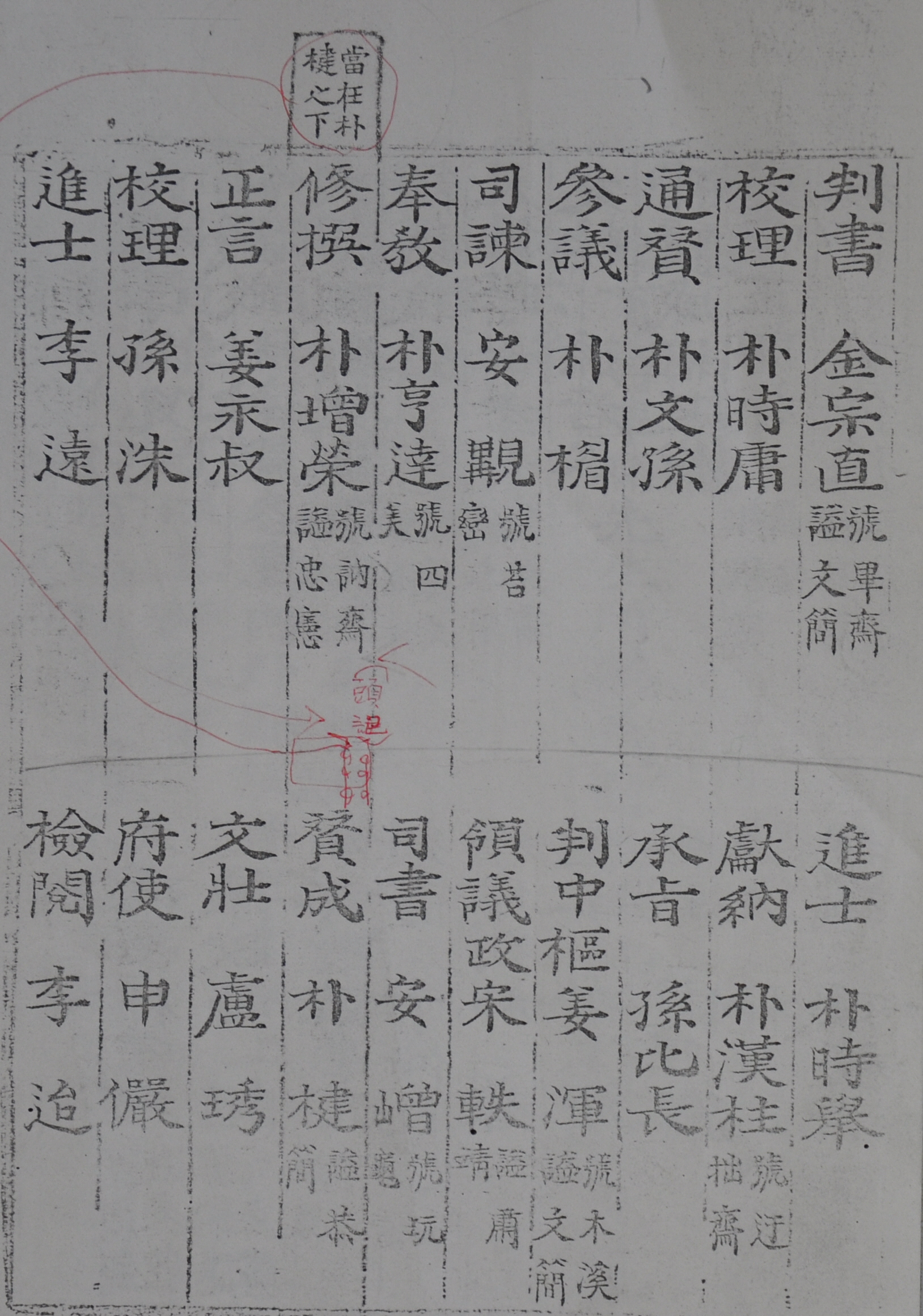

이 글 다음에는 鄕憲 앞에 首附 된 조선전기 密陽의 鄕社堂座目이 수록되어 있다. 鄕社堂은 주로 鄕射堂으로 표기한다. 鄕射禮에서 유래한 말로 조선전기 지방조직으로 고정화 된 留鄕所로 정립되었다. 그런데 유향소의 경우 조선전기 중앙의 지방통치 강화와 勳舊派와 士林派의 정치적 대립으로 置廢가 거듭되었었다. 설사 유향소 운영을 국가에서 인정하다 하더라도 유향소를 이끌만한 在地士族이 성장하지 못한 고을은 사족 중심의 향사당 운영이 더딜 수밖에 없는 형편이었다. 15세기 후반부터 정계에 진출한 사림파에 의해 留鄕所 復立運動이 일어났고, 그 중심에는 慶尙道密陽 출신의 金宗直이 있었다. 그 결과 1488년 전국의 유향소가 복립되었고, 고을에 따라서는 유향소를 鄕射堂 또는 鄕社堂이라고 하게 된 것이다. 타 고을에 비해 高麗時代부터 저명한 인사들을 배출한 大邑이었던 밀양에는 15세기 후반, 지역 출신의 인사들이 京鄕에 포열하고 있던 상황이었다. 더구나 사림파의 宗匠이었던 김종직은 유향소 복립을 이루어내면서, 자신의 고향인 밀양에서의 실시를 적극적으로 주도하게 된 것이다.

밀양에서의 유향소 건립은 1488년 즈음이라 여겨진다. 고향의 유향소 복립에도 열중하였던 김종직의 영향으로 비교적 이른 시기에 유향소가 운영되었던 것이다. 이를 바탕으로 밀양의 유향소에는 당대를 대표하는 많은 인사들이 관여하게 되었다. 그것은 鄕社堂座目에 기재된 인물들의 면면을 통해 확인된다. 여기에 기재된 인물 40명은 고려말기에서 中宗代까지 밀양 출신이거나 밀양과 연관을 맺은 당대의 대표적인 명현들로, 향사당 운영에 큰 영향을 끼쳤던 鄕大夫의 명단인 것이다. 鄕大夫는 해당 고을의 명망 있는 인사 가운데서 선출하며, 座首와 別監 등의 鄕任과 지방 品官들을 통솔하는 鄕先生을 일컫는다. 中國周나라 때 지방 교육을 담당하였던 향대부의 제도에서 인용한 것으로, 유향소 또는 서울의 京在所를 통하여 수령의 행정 자문에 응하였고 여러 향임들을 통솔하였다. 이들은 명실상부 당대 밀양 鄕論에 가장 큰 영향력을 끼치던 인사였던 것이다.

鄕社堂座目에는 大提學을 역임한 朴允文을 필두로, 조선전기 명정승 黃喜, 文狀으로 명성이 높았고 高官을 역임했던 卞仲良 형제, 嶺南士林派의 宗匠이었던 金宗直 등 당대를 대표하는 인사들이 나열되어 있으며, 그 외 밀양에 世居하고 있는 士族 가문에서 顯祖로 追崇하고 있는 인사들이 확인된다. 座目에 기재된 40명의 姓貫별 분포를 살펴보면 密陽朴氏 22명, 密陽孫氏 3명, 密陽卞氏 2명, 廣州安氏 2명, 驪州李氏 2명, 晋陽姜氏 2명, 一直孫氏 1명, 載寧李氏 1명, 平山申氏 1명, 長水黃氏 1명, 豊州盧氏 1명, 善山金氏 1명, 礪山宋氏 1명 순으로 구성되어 있다. 이 중 단연 높은 비중을 차지하고 있는 것은 土姓인 밀양박씨이다. 밀양손씨와 밀양변씨도 그 수에서는 밀양박씨와 많은 차이가 나지만 他貫에 비해 뒤지지는 않는다.

조선초기의 기록에 따르면, 밀양의 토성으로는 孫, 朴, 卞, 金, 趙, 邊. 楊氏가 확인된다. 이 중 박씨는 고려 중기부터 上京從仕하여 사족으로 성장하였고, 조선전기에는 士林派와 勳舊派 가문이 京鄕에 포열한 大姓이 되었다. 손씨도 조선전기에 많은 과거 급제자를 배출하며 사족으로 성장하였고, 변씨도 조선전기에 卞仲良 형제를 배출하며 명문 사족 가문으로 성장 할 수 있었다. 고려중기부터 밀양 토성 출신의 上京從仕자가 생겼고, 이들과 他貫의 士族이 혼인관계를 맺어 麗末鮮初 妻鄕 또는 外鄕을 따라 밀양에 정착함으로써 밀양에는 토성 출신의 재지사족뿐만 아니라, 鄕社堂座目에서 확인되는 他貫의 명문 사족들이 世居할 수 있게 되었다. 鄕社堂座目에서 확인되는 타관 중 京在所 등으로 밀양과 인연을 맺은 일부 人士를 제외한 대부분의 후손들은 지속적으로 밀양에 세거하며 밀양의 鄕權 운영에 참여했던 것이다. 이는 壬辰倭亂 이후 몇 가지 本으로 간행되어 전해져 오고 있는 『密陽鄕案』 수록 인물들의 姓貫과 家系를 통해서 확인 할 수 있다. 즉 밀양이 조선전기 이른바 영남 士林의 淵藪라 불린 것은 고려중기 때부터 두드러지게 나타난 土姓들의 활발한 활동에서 비롯되었다고 볼 수 있는 것이다.

그런데 鄕社堂座目에 수록된 인물들이 생존하고 있을 때의 향사당이라는 것이 16세기 이후 유향소의 개념에서 생각 할 수는 없다. 비록 조선초기부터 유향소가 置廢를 거듭했다고는 하나, 麗末鮮初에 활약했던 인물 모두가 金宗直과 같은 개념에서 유향소를 운영하지는 않았을 것이다. 다만 지역의 敎化와 敎育에 어느 정도 영향력이 있었을 것이고, 이를 바탕으로 상징적인 의미에서 소급하여 비교적 이른 시기의 인물들을 수록한 것으로 이해 할 수 있다. 실재 鄕社堂座目 기재 인물 중, 『密陽鄕案』에 수록되어 있는 ‘國初以來鄕先生案’과 ‘嘉靖甲辰以來鄕員’에 명시된 인물 정도가 실재 조선초기부터 유향소 운영과 관련해서 직접적인 연관을 맺은 것으로 생각된다. ‘國初以來鄕先生案’과 ‘嘉靖甲辰以來鄕員’이 임진왜란 이후 밀양 鄕論을 주도하던 재지사족들이 보고 들은 기억을 더듬어 작성한 것임을 감안할 때, 鄕社堂座目에 수록된 인물 모두를 16세기 이후의 개념에서 유향소 운영과 관련을 맺었다고 생각하는 데에는 유의할 필요가 있는 것이다.

한편, 鄕社堂座目 말미에는 ‘이하 내용은 畢齋先生이 撰한 義財記와 先生의 本集에 이미 있는 까닭에 기록하지 않는다’라고 명시되어 있다. 留鄕所 복립에 열중하였던 김종직은 密陽의 鄕社堂 운영과 관련하여 密陽鄕社義財記를 작성하였고, 이것이 그의 문집 『佔畢齋集』에 수록되어 있는 관계로 여기에 관한 설명은 附記하지 않은 것이다. 이 글은 1482년 작성된 것으로 鄕社堂 운영의 의의와 기본적인 방안이 명시되어 있다. 비록, 본 자료에는 수록되어 있지 않지만 密陽鄕社義財記는 조선전기 密陽 지역 향촌자치기구의 성립과 관련하여, 그 시초적 모습을 단편적으로 보여주는 관계로 간단하게 살펴보도록 한다.

密陽鄕社義財記는 같은 고을 출신의 前通禮門通贊朴文孫이 김종직을 찾아와 鄕黨의 뜻을 묻는 과정을 기록한 것이다. 이때 박문손이 “우리 고을은 비록 멀리 바다 구석에 위치하여 京師와는 거리가 매우 멀지만, 山川이 빼어나고 土壤이 비옥하여, 喬木을 보존하고 있는 世家나 田園에 안거하는 士族들이 다른 고을보다 많으므로, 吉凶慶吊의 일에 있어 大小 간에 서로 돕는 일이나 良辰吉日에 太平을 함께 즐기는 의식을 강구하지 않을 수 가 없다. 그리고 또 八鄕, 六鄕, 四鄕의 제도를 가지고 朝廷에 서서 鄕風을 검속하는 이도 또한 적지 않으니, 그들이 이따금 符節을 가지고 순찰을 나오거나 先塋에 와서 성묘를 할 적에는 그들을 맞아 위로하고 접대하여 전송하는 예절을 힘쓰지 않을 수가 없다. …”고 하였고, 이에 김종직이 그러한 儀物을 구하는 방안을 되묻자 박문손은 “義田이나 義財를 옛날에도 행한 이들이 있었다. 지난해 우리 고을에 人望이 높은 朴相公楗이 方伯으로 와 있으면서 父老들을 많이 보살펴 주었는데, 그가 還朝하기에 미쳐서는 營中에 있는 布 몇 필, 穀 몇 石을 남겨주었다. 그러자 鄕社의 諸公들이 이를 영구히 보존할 계책을 모의하여 마침내 전에 있던 것과 합해서 義財를 만들고, 때에 따라 이를 내고 發斂하여 그 本穀은 축내지 않고 온전히 보존하면서 그 利息만 사용하는 것을 해마다 일정한 규칙으로 삼아 왔다.”며 이 일을 맡아 관리할 사람이 분명 우리 고을에도 있을 것이라, 義財 운영을 건의하였었다. 이에 김종직이 참으로 좋은 말이라며 동의를 하였고, 이 사실을 密陽鄕社義財記로 작성하게 되었다.

박문손이 언급한 바에서 알겠지만 향사당 운영이 사족들 간의 相扶相助와 결속력 강화, 그리고 향촌 敎化와 연관되어 있음을 알 수 있다. 또 京在所와의 일정한 관계 유지에 관련됨이 확인된다. 조선전기 경재소와 유향소로 이어지는 지방자치행정기구의 일련성을 엿 볼 수 있는 것이다. 한편, 향사당 운영에 필요한 義財를 마련해준 한 慶尙道觀察使 朴楗은 밀양 土姓 출신으로 부친인 朴仲孫과 함께 鄕社堂座目에 수록되어 있다.

鄕社堂座目 다음에는 본 冊에서 핵심이 되는 鄕憲이 수록되어 있다. 1603년에서 1648년 사이에 제정된 것으로 추정하고 있는데, 모두 13개조 구성되어 있다. 鄕憲에는 밀양부 유향소 구성원들이 지켜야 할 행동규범 등이 규정되어 있다. 13개조의 대략적인 내용은 다음과 같다.

一, 每年 봄과 가을에 鄕先生을 뽑으며, 無故한 날에 齊會하여 講信한다. 一, 講信日에 每 鄕員은 각기 內外 顯族 가운데 30세 이상자 1人을 薦望하며, 10員 가운데 9員 이상이 可하다고 하면 許參한다. 一, 損徒 및 削籍된 사람이 만약 과오를 뉘우치고 스스로 改過하면, 正朝와 講信日에 의논하여 許解의 可否를 결정한다. 一, 座首 1員은 50세 이상자 가운데 物望에 올리고, 12달 동안 行公한 뒤 遞任한다. 一, 別監 3員은 30세 이상자 가운데 物望에 올리고, 12달 동안 行公한 뒤 遞任한다. 一, 講信日과 冬至, 正朝에는 元惡鄕吏, 人吏로 作弊를 저지른 자, 庶人으로 士族을 능멸한 자, 閭里에서 행패를 저지르는 자는 보고 들은 것에 따라 적발하여 官司에 알려 律에 의거하여 科罪한다. 一, 일찍이 座首와 別監을 지낸 자의 喪事가 있으면, 별도로 鄕所를 정하여 書員 1人이 護喪監役하고, 또 紙 1束과 布 1匹로 訃告를 듣는 즉시 賻儀한다. 一, 辛丑年(1601)과 壬寅年(1602) 양차에 걸쳐 參錄人에 대한 免新禮의 納穀은 別監 1員이 이를 담당하고, 每 遞任 때에는 新舊가 同參한다. 會計는 佔畢齋先生의 義財에 의거하여 그 本은 取하고 나머지는 春秋講信과 吉凶扶助의 바탕으로 삼는다. 만약 혹 本數가 감축된다면 次知가 僉議하여 損徒한다. 一, 부모를 따르고 형제간에 우애로운 자, 이웃 및 일족과 和睦하여 어려운 일이 생길 때 서로 도와주는 자, 연소한 자로 長老를 만나서 공경하게 禮를 행하는 자, 儕輩끼리 善을 권장하고 서로 鬪詰하지 않는 자는 稱賀한다. 一, 부모에게 不順하고 형제간에 不和한 자, 官府를 事涉함이 鄕風에 관계가 있는 자, 家行의 悖戾함이 개돼지와 같은 자, 無賴하여 作黨해서 망령되게 不道를 행하는 자는 削跡한다. 一, 가정의 도리를 悖亂한 자, 鄕長을 凌辱한 자, 염치를 돌아보지 않고 鄕風을 훼손시킨 자, 근거 없는 말을 꾸며 다른 사람을 罪科에 빠뜨리게 하는 자, 患難을 당했을 때 餘力이 있으면서도 坐視하고 돌보지 않는 자, 관청에서 차임되어 공무를 빙자하여 폐를 끼친 자, 執綱을 업신여기며 鄕令을 따르지 않는 자, 公會와 講信 때에 아무 까닭 없이 불참하는 자는 損徒한다. 一, 鄕會에 늦게 온 자, 禮를 잃어버리고 시끄럽게 싸우는 자, 연장자가 지나가도 말에서 내리지 않은 자, 錢穀을 貸用하였으나 還納하지 않은 자는 輕重에 따라 혹은 施罰하고 혹은 損徒한다.

이상 鄕憲은 기본적으로 呂氏鄕約의 四大綱領을 기본으로 하고 있음이 확인된다. 즉 德業相勸, 過失相規, 禮俗相交, 患難相恤을 기본으로 하되, 그와 관련된 세부 규정과 賞罰의 조항이 언급되어 있다. 성리학적 생활규범을 바탕으로 향규 운영에 대한 명분을 제공받으려 했던 것이다. 조선중기 재지사족들은 一鄕을 단위로 한 鄕規뿐만 아니라, 거주지를 중심으로 한 洞里 단위의 각종 契 조직에 鄕約의 규범들을 접목시킴으로써, 그들 중심의 지배질서체제에 대한 명분을 학문적 당위성으로부터 확보하려 하려 했었다. 한편, 본 鄕憲에서 사회적으로 가장 주목되는 점은 元惡鄕吏, 人吏作弊者에 대한 처벌처럼 하층 신분에 대한 규제이다. 특히 士族의 하층부를 이루며, 사족의 권위에 도전할 가능성이 있는 吏族에 대한 처벌 조항이 눈에 띈다. 留鄕所 조직의 규정을 통해 吏族을 통제하려는 의도가 엿보인다. 즉 유향소 조직과 향헌의 운영을 통해 사족중심의 향촌지배질서 체제를 확립을 도모하려 했던 것이다.

鄕員을 새로 뽑는 조항이 있어 주목되는 것은 그 연령이 30세 이상이며, 10명의 참여하여 9명의 찬성이 있어야 한다는 점이다. 90% 이상의 찬성을 획득해야 된다는 것은 鄕案 入錄의 엄정성을 반증하는데 대체로 17세기 중엽까지는 엄정한 규정이 잘 준수가 되었다. 이는 곧 유향소 조직의 권위를 이때까지만 하더라도 사회적으로 충분히 보장되고 있었음을 의미한다. 鄕任의 경우 밀양이 大邑이었던 관계로 座首 1명에 別監 3명이 설치되었으며, 임기는 1년으로 확인된다. 免新禮의 규정이 있었으며, 유향소의 재산은 지역 출신의 사림 김종직이 만든 密陽鄕社義財記의 규정을 준하고 있음이 나타난다.

한편, 鄕憲 말미에는 ‘이 아래에는 「鄕約立議序」와 「鄕約立議」, 「各面約正爬任記」가 있는데, 모두 家藏鄕約冊에 있는 관계로 기록하지 않는다’라고 기재되어 있다. 정확한 시기가 확인되는 密陽의 향규 중 가장 오래된 것은 1648년에 제정된 戊子鄕約이다. 본 자료 卷頭에 따르면 古鄕憲冊 1卷이 발견되어 이것을 무자향약 앞에 수록한다고 나타나 있다. 즉 鄕憲 편찬자는 이 13개 조항을 무자향약 보다 선대의 것으로 여기고 본 자료를 엮은 것이다. 무자향약은 1648년 당시 密陽府使로 재직 중이던 姜大遂가 중심이 되어 제정한 향약이다. 「仁祖戊子節目」과 「戊子鄕約立議」이 제정되었으며, 그 서문을 또한 강대수가 작성하였다. 「鄕約立議序」가 그것이며, 서문은 강대수의 文集인 『寒沙集』에 수록되어 있다. 본 자료에서는 생략되어 있지만 무자향약의 기본 기조 역시 呂氏鄕約의 四大綱領을 행동 규범으로 하고 있으며, 吏族을 통제하는 규정을 언급해 놓아 사족 중심의 향촌지배질서체제를 유지하려는 차원에서 제정되었음이 나타난다. 한편, 「各面約正爬任記」는 향약을 一鄕 단위가 아닌, 하부의 面 단위로까지 확대실시하려는 의도에서 만들어진 것으로 1960년 밀양향교에서 간행한 『密陽鄕校重修錄』의 別篇에 운영방안과 당대의 임원이 상세히 수록되어 있다.

鄕憲 다음에 附記된 鄕薦可否는 1613년부터 1691년까지 어떠한 양상으로 향안 입록이 이루어졌는지를 알 수 있게 해주는 자료이다. 즉 입록자의 추천자가 누구이며, 鄕薦 때 어느 정도의 찬성을 얻어 입록이 이루어졌는지가 나타나 있기 때문이다. 『密陽鄕案』에는 임진왜란 이후 1601년부터 1691년까지의 향안 입록자가 기재되어 있는데, 鄕薦可否에서 參錄이 허락된 자들과 시기가 동일하다. 다만 『密陽鄕案』에 기재된 1601년, 1602년, 1604년, 1607년 입록자는 자료의 부족으로 누락된 듯하다. 이들의 입록 양상은 당대 향권의 추이를 살펴 볼 수 있게 해준다.

17세기 밀양 지역에서의 향안 입록 규정은 시기별로 차이는 있지만 매우 엄격한 편이었다. 『密陽鄕案』에 수록된 節目에 따르면, 기본적으로 향안에 입록되기 위해서는 三參을 갖추고 있어야 한다고 나타나 있다. 이는 곧 지역 내 門閥이 가장 중요한 입록 기준임을 의미한다. 三參은 三鄕이라고도 하는데, 三參을 갖추었다는 것은 父, 外祖, 妻父가 모두 해당 고을의 鄕案에 입록되어 있다는 것으로, 곧 해당 고을에 있어서 명문 재지사족의 잣대가 되기 때문이다. 三參의 엄밀한 준수는 재지사족들만으로 구성된 폐쇄된 향안 운영의 의도가 반영된 것이다. 이러한 三參을 갖추었다고 해서 모두가 향안에 입록되는 것은 아니었다. 앞선 향헌에도 나타나듯이 17세기 초반의 규정에 따르면 10명의 심사자 중 9명, 90% 이상의 찬성을 받지 못하면 입록하지 못하였던 것이다.

鄕薦可否의 구성은 먼저 입록이 이루어졌던 연도를 기입하고, 상단에는 추천인, 중단에는 피추천인, 하단에는 투표결과와 入參 여부의 명시로 이루어져 있다. 모두 281명의 누적 추천인, 175명의 입록자, 303명의 누적 탈락자를 확인 할 수 있다. 1613년부터 29회에 이르는 입록 양상을 살펴보면 다음과 같다.

첫 번째 萬曆癸丑(1613) 4월 12일 新鄕薦可否에서는 18명의 추천인이 각기 1명씩을 추천하였다. 이중 4명이 입록되었고, 나머지 12명이 탈락된 것으로 나타난다. 두 번째 己未(1619) 12월 1일 新薦에서는 14명이 모두 10명을 추천하였는데, 추천인 4명은 추천을 하지 않은 것으로 나타난다. 이 중 입록자는 4명이다. 세 번째 庚申(1620) 11월 19일 秋講信新薦에서는 19명의 추천인 중 15명이 15명을 추천하였는데, 4명이 입록되었다. 네 번째 甲子(1624) 정월 22일 新薦에서는 13명의 추천인 중 11명이 11명을 추천하였는데, 7명이 입록되었다. 바로 이 해에 지역 출신의 유학자 朴壽春과 安㺬이 중심이 되어 鄕案重修가 완료되었다.

다섯 번째 天啓 6년(1626) 3월 24일 新薦에서는 18명의 추천인 중 13명이 13명을 추천하였는데, 이 중 3명이 입록되었다. 여섯 번째 丁卯(1627) 12월 4일 新薦에서는 17명의 추천인 중 16명이 16명을 추천하였는데, 이 중 1명이 입록되었다. 일곱 번째 崇禎 3년(1630) 정월 28일 新薦에서는 13명의 추천인 중 11명이 11명을 추천하였으며, 이 중 2명이 입록되었다. 여덟 번째 乙亥(1635) 4월 3일 新薦에서는 10명의 추천인이 10명을 추천하였는데, 이 중 3명이 입록되었다. 아홉 번째 己卯(1639) 정월 3일 新薦에서는 8명의 추천인이 8명을 추천하여, 이 중 5명이 입록되었다. 열 번째 己卯(1639) 12월 21일 新薦에서는 10명의 추천인이 10명을 추천 하였으며, 別薦이 1명이었다. 이 중 입록자는 4명이며, 別薦된 인물도 포함되어 있다. 別薦은 향원이 입록의 대상이 되는 자를 각각 추천한 것이 아니라, 향원들이 합의하여 공동으로 추천된 인물로 여겨진다.

열한 번째 庚辰(1640) 12월 4일 新薦에서는 16명의 추천인 중 14명이 14명을 추천하였는데, 이 중 2명이 입록되었다. 열두 번째 甲申(1644) 정월 18일 新薦에서는 9명의 추천인이 9명을 추천하였는데, 이 중 2명이 입록되었다. 열세 번째 乙酉(1645) 11월 30일 新薦에서는 11명이 11명을 추천하였고, 또 別薦으로 1명이 추천되었는데, 입록자는 4명이었다. 이때 別薦된 자는 탈락되었다. 열네 번째 丁亥(1647) 2월 18일 新薦에서는 11명의 추천인이 11명을 추천하였으며, 이 중 4명이 입록되었다. 열다섯 번째 戊子(1648) 정월 27일 新薦에서는 11명의 추천인이 11명을 추천했으며 1명이 別薦되었다. 이 중 別薦된 자 1명 포함 총 4명이 입록되었다. 열여섯 번째 庚寅(1650) 11월 28일 新薦에서는 10명의 추천인이 10명을 추천하였으며, 7명이 別薦되었다. 이 중 입록된 자는 5명인데, 여기에는 別薦된 자 3명이 포함되어 있다. 열일곱 번째 辛卯(1651) 12월 2일 新薦에서는 9명의 추천인이 9명을 추천하였으며, 4명이 別薦되었다. 이 중 입록자는 2명인데, 別薦된 자는 모두 탈락하였다.

열여덟 번째 壬辰(1652) 12월 2일에는 8명의 추천인이 16명을 추천하였다. 종전의 鄕憲과는 달리 추천인 1인당 2명씩 추천한 것이다. 이때 입록된 자는 2명이다. 열아홉 번째 甲午(1654) 11월 13일 때에도 추천인 1인당 2명씩 추천하였다. 모두 8명의 추천인이 16명을 추천하였는데, 이 중 입록자는 2명이다. 스무 번째 乙未(1655) 10월 26일 新薦에서는 추천인에 의한 개별추천이 이루어지지 않았고, 대신 합의하에 26명이 別薦되었다. 이 때 입록자는 무려 21명으로 입록률이 80%가 넘는다. 한편 乙未年의 新薦이 이루어지기 1년 전인 1654년에는 營將事目 발표가 있었다. 營將事目으로 인해 鄕任에게 營將의 업무를 보좌하게 하자, 전통적 재지사족들은 관권의 직접적 통제를 받게 되는 향임을 기피하게 되었으며, 이로 인해 점차 鄕案의 권위도 실추되어 갔다.

스무 한 번째 丁酉(1657) 11월 25일 新薦에서는 10명의 추천인이 종전과 같이 각기 1명씩 추천하여, 10명이 추천되었다. 이 중 입록자는 3명이다. 스무 두 번째 乙巳(1665) 11월 28일 新薦에서도 1655년 때와 같이 개별 추천이 이루어지지 않고 別薦이 이루어졌다. 28명이 別薦 되었으며, 이 가운데 입록자는 18명이다. 스무 세 번째 乙巳(1665) 12월 6일 新薦에서는 추천인 14명에 의해 14명이 추천되었으며, 또한 10명이 別薦 되었다. 이 가운데 입록자는 5명으로 이때 別薦으로 입록된 자는 단 1명이다. 스무 네 번째 己酉(1669) 3월 7일 新薦에서는 別薦 된 자가 27명이었는데, 이 중 12명이 입록되었다. 스무 다섯 번째 乙丑(1685) 5월 14일에는 15명의 추천인이 2명씩 추천하여 30명에 대한 심사가 이루어졌다. 이 중 입록된 자는 모두 11명이다. 스무 여섯 번째 같은 달 15일의 改薦에는 추천인 1명당 2명을 추천하여 30명이 추천 되었는데, 이 중 1명이 입록되었다.

스무 일곱 번째 辛未(1691) 8월 2일 新薦에서는 別薦 대상자만 54명이었다. 이 중 입록자는 24명이다. 스무 여덟 번째 같은 달 3일에는 別薦 없이 추천인 11명이 2명씩 추천하였다. 이에 22명의 추천인 중 4명이 입록되었다. 그리고 같은 날 曾經別薦으로 8명이 입록 심사를 받았으나, 이 중 입록된 자는 없었다. 마지막 스무 아홉 번째 辛未(1691) 가을의 追錄으로 5명이 입록되었다.

1613년부터 78년 동안 총 29회에 걸쳐 175명이 입록되었는데, 누적 탈락자는 모두 303명이다. 이로써 입록될 확률은 36.6%으로 나타난다. 그런데 입록될 확률은 후기로 갈수록 증가하는 추세이다. 1650년을 기점으로 그 이전의 입록 확률은 30%에 불과했으나, 이후에는 약 42%를 기록하였다. 입록 될 확률도 別薦의 경우 상대적으로 높게 나타난다. 어떠한 연유에서인지는 명확하지 않지만 1655년 別薦의 경우 26명 중 21명, 1665년 11월 別薦의 경우 28명 중 18명이 입록되는 양상이 확인되는 등 개별 추천을 통한 심사 보다 입록 확률이 높은 편이다. 이러한 양상은 상대적으로 향안 입록에 대한 까다로운 규정이 후기로 갈수록 느슨해지기 때문인 것으로 생각된다. 입록 심사 결과에 대해서는 밀양 이외의 다른 지역의 향안을 통해서도 확인 할 수 있는데, 대체로 17세기 중엽 이후에는 입록 규정이 완화되면서 심사를 통과하게 되는 확률이 높아지는 양상이었다.

입록자 심사 시 찬성률은 17세기 전반기까지만 하더라도 대체로 90% 이상이 유지되었으며, 일부가 80% 중반 대의 찬성률로 입록되었다. 그런데 17세기 후반기에 접어들면 최초 향헌에 제정한 입록 기준에 찬성률이 미달되고, 같은 시기 더 높은 찬성률을 받은 인물도 탈락함에도 입록이 되는 경우가 종종 확인된다. 乙巳(1665) 12월 6일 別薦된 曺日章은 ‘可三否三’으로 찬성률이 50%에 불과함에도 입록이 되었다. 같은 해 金省老와 孫有謙 등은 ‘可六否三’ 임에도 입록이 되었으나, 別薦 되었던 安宗漢은 ‘可十否三’으로 찬성률이 더 높음에도 탈락되었다. 己酉(1669) 3월 7일 新薦에서도 孫碩佐가 ‘可五否二’로 입록되었지만 李明信은 ‘可七否三’으로 탈락되었다. 입록자의 찬성률에 일관성이 없음이 확인된다. 17세기 중반 이후 향안 권위의 실추와 밀양 지역 내 鄕權을 둘러싼 갈등이 반영된 것으로 추론할 수 있다.

입록된 자들 175명의 姓貫별 분포는 密陽朴氏 29명, 一直孫氏 24명, 密陽孫氏 18명, 廣州安氏 16명, 碧珍李氏 16명, 牙山蔣氏 9명, 慶州李氏 9명, 驪州李氏 9명, 昌寧曺氏 8명, 安東卷氏 6명, 載寧李氏 6명, 金海金氏 5명, 平山申氏 3명, 慶州金氏 3명, 咸平李氏 3명, 星州李氏 2명, 淸道金氏 2명, 驪興閔氏 1명, 潭陽李氏 1명, 全州柳氏 1명, 水原金氏 1명, 玄風郭氏 1명, 全州李氏 1명, 淸州韓氏 1명, 延城李氏 1명 순으로 이루어져 있으며, 本貫 미상 5명으로 나타난다. 이들 가문은 17세기 이후 留鄕所를 중심으로 밀양 지역 향권을 주도하던 가문으로 생각할 수 있다. 토성인 밀양박씨와 밀양손씨의 비중이 높다는 것이 특징이다. 한편, 『密陽鄕案』에 기재된 임진왜란 이전 향안 입록 성관과 비교해 보면, 17세기 이후에는 일직손씨, 벽진이씨, 김해김씨, 창녕조씨, 안동권씨 등의 향안 입록 비율이 급증함이 나타난다. 반면 驪興閔氏, 潭陽李氏, 光州金氏, 長水黃氏 등은 입록 비율이 급감하거나 나타나지 않아 임진왜란을 기점으로 향권 참여 가문에 변화가 나타남이 확인된다.

이러한 양상은 추천인의 성관 분포에서도 나타난다. 추천인은 총 76명으로 이들의 성관 분포는 밀양박씨 18명, 일직손씨 13명, 벽진이씨 9명, 밀양손씨 7명, 김해김씨 6명, 광주안씨 5명, 아산장씨 4명, 창녕조씨 2명이며 광주김씨, 청도김씨, 경주김씨, 의령남씨, 진주류씨, 전주류씨, 성주이씨, 함평이씨, 여주이씨, 경산전씨, 진주하씨, 장수황씨 각 1명 순이다. 이들이 29회 걸친 입록 심사에 총 292회 참여하였다. 각 성관별 누적 참여 수는 밀양박씨 84회, 벽진이씨 40회, 일직손씨 36회, 김해김씨 29회, 밀양손씨 17회, 광주안씨 15회, 광주김씨 15회, 아산장씨 7회, 경주김씨 7회, 경산전씨 6회, 진주류씨 5회, 창녕조씨 4회, 청도김씨 4회, 여주이씨 4회, 성주이씨 2회, 함평이씨 2회, 진주하씨 1회, 의령남씨 1회, 전주류씨 1회, 장수황씨 1회 순이다. 추천인의 성관별 분포 역시 입록자의 성관별 분포와 거의 유사하다. 특정 가문에서 다수의 입록자가 생기는 가장 큰 요인이 해당 가문에서 추천인으로 참여한 인물이 많았기 때문이라 여겨진다. 다만 17세기 입록자가 나타나지 않으면서도 추천에 참여한 자는 光州金氏의 金時省, 장수황씨의 黃俊亨, 경산전씨의 全抑己가 확인된다. 이들은 모두 17세기 전반기에 추천인으로 활동하며, 후기에는 나타나지 않는다. 임진왜란 이전 향안에 참여했던 族勢를 17세기 전반기까지는 이어 갔던 것이다.

17세기 동안 76명의 추천인이 281회의 추천권을 행사하여, 1인당 평균 3.7회 鄕薦 참여가 이루어졌었다. 이 중 10회 이상 추천을 한 인물로는 광주김씨의 金時省, 밀양박씨의 朴範, 朴善承, 朴璈, 벽진이씨 李繼胤이 확인된다. 한편, 입록자 175명 중 60명은 단 한차례의 심사만에 입록되었으며, 나머지는 수차례의 심사를 거치고 입록되거나 결국은 탈락하였다. 입록자 중에서 가장 많은 탈락 끝에 입록한 이는 安宗漢이다. 그는 10회의 鄕薦에서 탈락하였고, 열한 번째 향천에서 겨우 입록되었다. 그리고 金之釴과 閔仁復은 각각 15회와 12회에 걸쳐 향천을 받았지만 끝내 탈락한 인물이다. 이 둘은 각각 光州金氏와 驪興閔氏로, 본 鄕薦可否를 통해 1613년 이후 입록된 자는 여흥민씨 1명만 나타나는데, 이 두 가문은 17세기 이후 향안 운영에 있어 영향력이 떨어지는 편이었음을 알 수 있다.

그런데 입록을 끝내 하지 못했다고 해서, 族勢나 지역 내 名望에 문제가 있는 것은 아니었다. 廣州金氏 金太虛 가문이 그 대표적인 예이다. 김태허는 임진왜란 때 이룬 공으로 兵使를 역임하였고, 본인도 萬曆辛丑(1601) 春의 『密陽鄕案』에 입록되었다. 임진왜란 때의 참전 경험이 17세기 『密陽鄕案』 주도에 큰 밑바탕이 되었음을 감안 할 때, 김태허의 후손도 입록이 원활했을 것으로 생각 할 수 있다. 하지만 그의 아들 金守謙, 조카 金守訥, 金守訒은 모두 鄕薦에서 탈락하였다. 김수겸의 경우 17세기 후반 강력한 족세를 자랑한 벽진이씨 출신으로 총 14회에 걸쳐 추천권을 행사한 이계윤으로부터 3회나 추천을 받는 등 모두 5회에 걸쳐 향천에 참여했으나 모두 탈락되고 말았다. 김수눌과 김수인도 2회에 걸쳐 추천을 받았으나 모두 탈락되었다. 이들 가문은 鄕射堂 중수에 참여하는 등 지역 내에서의 기여도가 높았으나 입록 시도는 모두 좌절된 것이다. 그 이유로는 複雜多岐한 향촌 내 갈등이 원일 수도 있겠지만, 일차적으로 이들 개인의 처신 상에 있어 문제가 있었던 것으로 생각된다. 『光海君日記』 즉위년(1608) 8월 21일자 기사에 따르면, 김수겸은 각종 비리로 司憲府에 의해 탄핵을 받고 있음이 나타난다. 이에 따르면 그는 과거시험을 속였으며, 13세에 불법으로 軍功에 등록되었다고 한다. 김태허, 김수겸 부자의 처신상 문제는 곧 이들 가문이 지역 내 族勢를 가지고 있음에도 입록에서 번번이 좌절되는 가장 큰 이유가 되었던 것이다. 이들 이외에도 17세기 밀양 지역 내 명망 있는 인사로 활동했음에도 불구하고 향안 입록과 관련된 鄕薦 자체에 거론되지 않는 인물도 확인된다.

17세기 중엽 이후, 鄕案 권위의 약화 및 鄕論의 분열 등이 전국적으로 진행되었는데 밀양에서도 이러한 갈등들이 노정되었을 것으로 생각된다. 鄕薦可否의 辛未(1691)秋追錄에는 癸丑(1673)에 變故가 발생했다고 기재되어 있다. 1673년에 있었던 變故가 어떠한 사건인지는 알 수가 없는 상황이다. 다만 이 사건으로 이 해의 향안 입록자들을 향안에 기재하지 못하였다고만 나타나 있다. 이 사건은 『密陽鄕案』에도 나타나는데, 18년 후인 1691년 8월 初3일 향안의 入錄撤案이 만들어지는 원인을 제공한 것으로 여겨진다. 『密州鄕案』 말미에 기재된 撤案에는 幼學 朴宗瑗, 營將金淇, 幼學 蔣熙緖, 進士 李天榮이 기재되어 있다. 그런데 이 네 명에 대한 撤案은 鄕規에 제정되어 있는 입록 기준 미달로 이루어진 것이 아니었다. 이는 1673년에 있었던 變故 이후 향안 入錄이 한 차례 밖에 이루어지지 않았고, 1691년을 끝으로 향안 입록을 확인 할 수 없는 밀양 지역의 향론 동향과 함께 생각 해 볼 필요가 있다. 17세기 중엽 이후에는 新鄕의 향권 도전으로 향촌 내 재지사족의 지위가 흔들리게 되었고, 이와 더불어 재지사족들 간에도 향권을 둘러 싼 각종 갈등이 야기되면서 鄕論 통일이 이루어지지 않는 경우가 증가하게 된다. 1691년 4명에 대한 撤案 기재는 향권을 둘러 싼 어떠한 갈등의 결과로 이루어진 것으로 볼 수 있다.

1691년 辛未秋追錄을 끝으로 鄕薦에 대한 기록은 나타나지 않는다. 어떠한 사건인지는 확인되지 않지만 癸丑年의 變故와 같이 17세기 후반에 밀양 지역에서 노정되었던 갈등으로 인한 향론의 불일치로, 18세기 이후에는 통일된 향안 작성이 이루어지지 않았던 것으로 추론 할 수 있다. 시기적으로 차이는 나지만, 18세기 이후 영남 지역의 대다수 고을에서의 鄕論은 크게 분열되는 양상을 보인다. 먼저 吏族, 庶孼, 富豪에서 사족으로 성장한 이른반 新鄕들의 향권 도전이 일어나고 그 가운데 향론이 크게 분열되었으며, 신향의 향안 입록 도모에 종전의 재지사족은 향안 운영을 기피하거나 배제되기에 이른 것이다. 또 사족들 간에도 분열이 일어나는데 이는 당색으로 인한 갈등, 가문 간의 우열 경쟁 등에서 비롯되었다. 이러한 複雜多岐한 갈등 요인이 17세기 중엽 이후 밀양에서도 노정되면서, 18세기 이후의 향안 입록을 확인 할 수 없게 된 것으로 생각 할 수 있다.

鄕薦可否의 말미에는 辛未契案이 수록되어 있는데, 1691년 당시 鄕員 16명의 성명이 기재되어 있다. 그리고 辛未年 이후에 追入된 자 26명의 성명도 부기하였는데, 입록 시기와 심사에 대한 기록은 나타나지 않는다.

辛未契案 다음에는 邑誌에서 抄出한 것으로 나타나 있는 人物과 亭閣이 수록되어 있는데 본 자료의 절반을 차지할 만큼 분량이 많다. 편찬자가 밀양 지역의 유구성과 많은 인재가 배출된 지역임을 자부하기 위하여 엮어 놓은 것으로 생각된다.

人物은 행적에 따라 文官, 武官, 南官, 先賢, 後賢, 忠勳, 孝子, 烈女, 儒行, 生進士望, 學生士望으로 나뉘어져 있다. 행적은 다시 시대에 따라 麗朝와 本朝로 구분하였으며, 후일 추가로 수록한 인물은 말미에 新曾이라 기재하고 나열해 놓았다. 성명 아래에는 雙柱로 해당 인물의 本貫 및 행적을 간략하게 서술하였다. 이는 고려시대부터 조선후기까지 역대 밀양을 대표했던 모든 인사들을 망라해 놓은 것이다. 이어 續州誌人物을 행적에 따라 文官, 武官, 生進士望, 學生士望, 儒行으로 구분하여 부기하였으며, 人物補遺라 하여 生進學生士望으로 6명을 추가 수록하였다. 續州誌人物와 人物補遺에는 밀양에서의 人物의 저본이 되는 邑誌 간행 이후에 활동하였던 자, 이전에 행적이 있었으나 뒤늦게 부각되거나 발굴된 자가 수록되어 있다.

亭閣에는 18세기 후반과 한말에 건립된 밀양 지역의 대표적인 亭閣 여덟 곳을 소개해 놓은 것이다. 건립시기가 비교적 후기여서 邑誌에 수록되지 않은 亭閣이 수록 대상인 듯하다. 해당 亭閣의 위치와 건립 시기, 간단한 연혁, 그리고 亭閣에서 지어진 詩를 수록하였다. 먼저 盤溪亭은 道光乙未(1775)에 士人이었던 李潚이 만든 것으로 盤石 위에 세워졌다는 특징을 가지고 있다. 반계정은 丹場面泛棹里에 위치해 있다. 先月亭은 同樞를 역임한 蔣德潤이 지은 것이다. 枕漱亭은 縣令을 역임했던 孫振九가 光緖壬辰(1892)에 지은 것이다. 密陽市校洞에 세워졌다고 전해진다. 櫂淵亭은 光緖壬辰(1892)에 參奉을 역임한 安孝完이 터를 잡고 만년에 휴식하기 위해 짓기 시작했으나 완성을 보지 못했고, 甲午(1894)에 承旨를 역임한 安禧遠에 의해 완성되었다고 한다. 도연정도 丹場面泛棹里에 있었다고 전해진다. 興巖臺는 光緖丙申(1896) 參奉을 역임한 安章遠이 지은 것이다. 錦守亭은 大韓光武丁酉(1897)에 進士 安弘遠이 지었다고 한다. 丹場面丹場里에 있었으나 지금은 없다. 蓮桂所는 生員과 進士가 모여서 遊息하던 곳이다. 조선전기에 만들어진 司馬所가 임진왜란으로 불타버리자 仁陵丙戌(1826)에 중건되어 育英齋로 개편되었다. 그러다 종전과 같이 육영재에서 사마소를 분리하자는 의견이 일어나 光緖乙酉(1885)에 자금을 모으기 시작하였고, 己亥(1889)에 드디어 蓮桂所가 지어지게 되었다. 그리고 연계소에는 國祖 이래의 밀양 지역 蓮桂先生案을 보관하였다고 한다. 연계소는 密陽市內二洞에 위치하였다. 風雷亭은 大韓光武辛丑(1901)에 正言을 역임한 盧相益이 그의 제자들과 더불어 지었다고 한다. 풍뢰정은 丹場面武陵里에 위치해 있었으나 지금은 없다.

[자료적 가치]

조선시대 경상도밀양 지역 재지사족의 동향과 향안 운영의 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 조선시대 재지사족의 향촌자치기구로는 留鄕所가 존재하였다. 그런데 조선중기 이전까지만 하더라도 유향소는 여러 정치적 상황으로 置廢가 거듭되었다. 이에 士林 세력은 지역 내 향촌 운영 기구로 활용할 수 있는 유향소 복립을 적극적으로 도모하였는데, 그 중 대표적인 인물이 士林派의 宗匠으로 밀양 출신인 金宗直이다. 그는 고향인 밀양에 鄕社堂 설립을 주도하였고, 義財를 만들어 운영하였다. 김종직을 필두로 사림파의 淵藪로 칭해지던, 밀양에서는 이처럼 비교적 이른 시기에 재지사족에 의한 지방자치 기구인 유향소가 운영될 수가 있었다. 본 자료의 鄕社堂座目은 밀양 지역 향촌자치기구의 유구성을 단적으로 보여준다고 하겠다.

16세기 중엽 이후 사림 세력에 의한 향촌지배질서가 완성되어 가자 사족들은 신분상승을 통해 자신들이 지위에 도전할 수 있는 吏族, 庶孼, 富豪 등을 통제해 나갔다. 이는 곧 향촌자치기구인 유향소의 배타적 운영으로 나타났으며, 鄕規를 통해 이들을 직접적으로 통제하는 규정을 제정하였다. 鄕憲에서 확인되는 元惡鄕吏 또는 人吏로 作弊에 대한 처벌 규정은 士族이 吏族을 직접적으로 통제하기 위한 의도에서 제정된 것이다. 사족들은 유향소 운영을 주도하기 위하여, 鄕員 명부인 鄕案 입록을 엄밀하게 규정하였다. 입록을 원하는 자에 대한 심사 시 90% 내외의 찬성을 받아야 입록이 가능하였는데, 이는 鄕薦可否를 통해 확인 할 수 있다. 그러나 1654년 營將事目 발표로 인한 鄕任의 권위 실추, 향권 주도를 둘러 싼 사족들 간의 갈등, 신분상승을 도모하며 새롭게 사족으로 성장한 新鄕과의 갈등 등은 향안 입록에 큰 영향을 끼치게 되었다. 이는 곧 향안 입록 규정의 완화로 나타났으며, 일관성 없는 심사가 이루어지는 현상을 초래하기도 했던 것이다.