지금의 경상남도산청군단성면사월리여사(餘沙)마을에서 시행되던 여사동계(餘沙洞契) 약규(約規)의 서문(序文)으로 한말의 유학자 곽종석(郭鍾錫)이 1898년에 작성

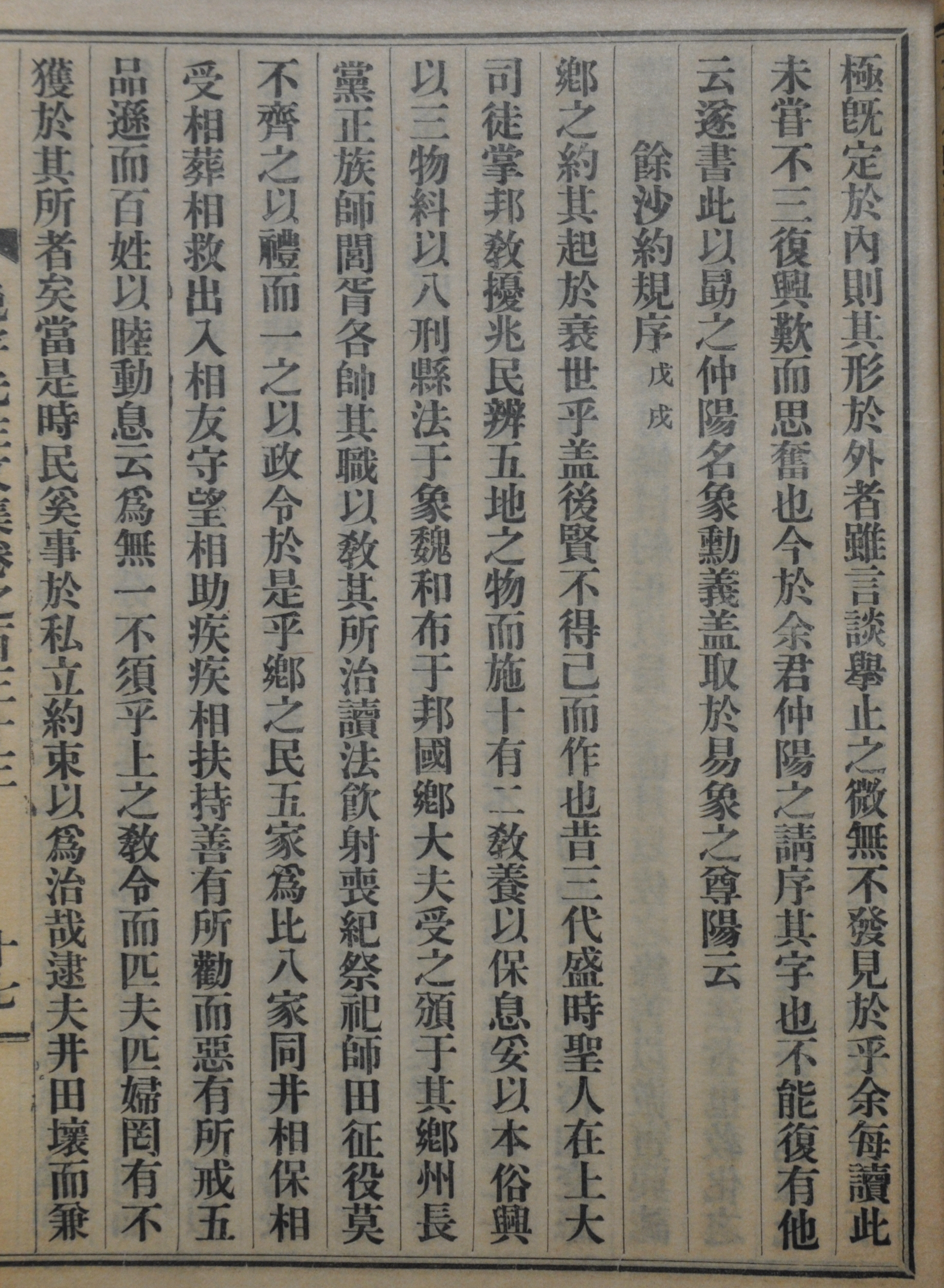

俛宇先生文集 四十七俛宇先生文集 卷之百三十三 序 餘沙洞規序 戊戌俛宇先生文集 卷之百三十三 十七

一 : 目錄卷1, 目錄卷2

二 : 目錄卷3, 目錄卷4, 續目錄

一 : 卷首 䟽․箚․日記․辭狀

二 : 卷1 賦․操․詩, 卷2 詩, 卷3 詩

三 : 卷4 詩, 卷5 詩, 卷6 詩

四 : 卷7 詩, 卷8 詩, 卷9 詩

五 : 卷10 書, 卷11 書

六 : 卷12 書, 卷13 書, 卷14 書

七 : 卷15 書, 卷16 書, 卷17 書

八 : 卷18 書, 卷19 書, 卷20 書

九 : 卷21 書, 卷22 書, 卷23 書

十 : 卷24 書, 卷25 書, 卷26 書

十一 : 卷27 書, 卷28 書, 卷29 書

十二 : 卷30 書, 卷31 書, 卷32 書

十三 : 卷33 書, 卷34 書, 卷35 書

十四 : 卷36 書, 卷37 書, 卷38 書

十五 : 卷39 書, 卷40 書, 卷41 書

十六 : 卷42 書, 卷43 書, 卷44 書

十七 : 卷45 書, 卷46 書, 卷47 書

十八 : 卷48 書, 卷49 書, 卷50 書

十九 : 卷51 書, 卷52 書, 卷53 書, 卷54 書

二十 : 卷55 書, 卷56 書, 卷57 書

二十一 : 卷58 書, 卷59 書, 卷60 書

二十二 : 卷61 書, 卷62 書, 卷63 書

二十三 : 卷64 書, 卷65 書, 卷66 書

二十四 : 卷67 書, 卷68 書

二十五 : 卷69 書, 卷70 書

二十六 : 卷71 書, 卷72 書, 卷73 書

二十七 : 卷74 書, 卷75 書, 卷76 書

二十八 : 卷77 書, 卷78 書, 卷79 書

二十九 : 卷80 書, 卷81 書, 卷82 書

三十 : 卷83 書, 卷84 書, 卷85 書

三十一 : 卷86 書, 卷87 書, 卷88 書

三十二 : 卷89 書, 卷90 書, 卷91 書

三十三 : 卷92 書, 卷93 書, 卷94 書

三十四 : 卷95 書, 卷96 書, 卷97 書

三十五 : 卷98 書, 卷99 書, 卷100 書

三十六 : 卷101 書, 卷102 書, 卷103 書

三十七 : 卷104 書, 卷105 書

三十八 : 卷106 書, 卷107 書, 卷108 書

三十九 : 卷109 書, 卷110 書, 卷111 書

四十 : 卷112 書, 卷113 書, 卷114 書

四十一 : 卷115 書, 卷116 書, 卷117 書

四十二 : 卷118 書, 卷119 書, 卷120 書

四十三 : 卷121 書, 卷122 書, 卷123 書

四十四 : 卷124 書, 卷125 書, 卷126 書, 卷127 書

四十五 : 卷128 雜著, 卷129 雜著

四十六 : 卷130 雜著, 卷131 雜著, 卷132 雜著

四十七 : 卷133 序, 卷134 序, 卷135 序

四十八 : 卷136 序, 卷137 記, 卷138 記

四十九 : 卷139 記, 卷140 記, 卷141 跋

五十 : 卷142 跋, 卷143 銘, 卷144 箴․贊․頌․昏啓․上樑文

五十一 : 卷145 祝文․祭文, 卷146 祭文․哀辭, 卷147 碑

五十二 : 卷148 碑, 卷149․墓誌銘 碑, 卷150 墓誌銘

五十三 : 卷151 墓誌銘․壙誌, 卷152 墓表, 卷153 墓表

五十四 : 卷154 墓表, 卷155 墓碣銘, 卷156 墓碣銘

五十五 : 卷157 墓碣銘, 卷158 墓碣銘, 卷159 墓碣銘

五十六 : 卷160 墓碣銘, 卷161 墓碣銘, 卷162 行狀

五十七 : 卷163 行狀, 卷164 行狀․遺事․傳

五十八 : 續卷1 詩․書, 續卷2 書, 續卷3 書

五十九 : 續卷4 書, 續卷5 書, 續卷6 書

六十 : 續卷7 書, 續卷8 書, 續卷9 書

六十一 : 續卷10 書, 續卷11 書, 續卷12 書․雜著․序․記․跋․銘․祝文

[내용 및 특징]

1898년 거창의 유학자 곽종석(郭鍾錫)이 작성한 여사동계(餘沙洞契) 약규(約規)의 서문(序文)이다. 여사동은 지금의 경상남도산청군단성면사월리의 상사(上沙)마을과 남사(南沙)마을로, 당시까지만 하더라도 상사는 경상도단성현사월리(沙月里)였으며, 남사는 경상도진주목사월리였다. 두 마을은 여사동이라 하여 수백년간 같은 동규를 운영하고 있으며, 동제도 함께 지내왔었다. 한편, 사월리는 동규 서문을 작성한 곽종석의 탄생지이기도 하다. 여사동계 관련 자료로는 서문이외에도 계안(契案), 규식(規式), 절목(節目) 등이 현재까지 남아 있다.

여사동규의 시행 시기는 1682년 즈음으로 여겨진다. 1894년에 작성된 동계안(洞契案)에는 최초 임술년(壬戌年) 명단부터 기재되어 있고, 이호근(李鎬根)의 『모당집(某堂集)』 수록 「남사동약계안서(南沙洞約稧案序)」에 본인의 8세조 3형제가 동약을 창립했다고 기록되어 있다. 『단성현호적대장(丹城縣戶籍大帳)』에 따르면, 이호근의 8세조가 활동하던 임술년이 1682년이기 때문에 여사동규의 최초 시행 시기를 이때로 추정하는 것이다. 여사동규는 사족이 중심이 되어 향촌 단위로 실시되던 다른 동계(洞契)와 마찬가지로, 주자증손여씨향약(朱子增損呂氏鄕約)을 기본 규약으로 삼던 조선적 향약이다. 여사동계에 참여한 주요 성씨로는 성주이씨(星州李氏), 현풍곽씨(玄風郭氏), 밀양박씨(密陽朴氏), 밀양손씨(密陽孫氏) 등이 있다. 한편, 여사동계의 구성원은 상계(上契)와 하계(下契)로 나누어 살펴 볼 수 있는데, 하계에는 여사동의 일반 양민들이 참여하고 있으며 「서민적(庶民籍)」이라는 별도의 명부가 작성되었었다. 조선후기 향약 조직에 사족과 양민이 함께 포함되는 양상이 여사동계에도 반영되어 있는 것이다.

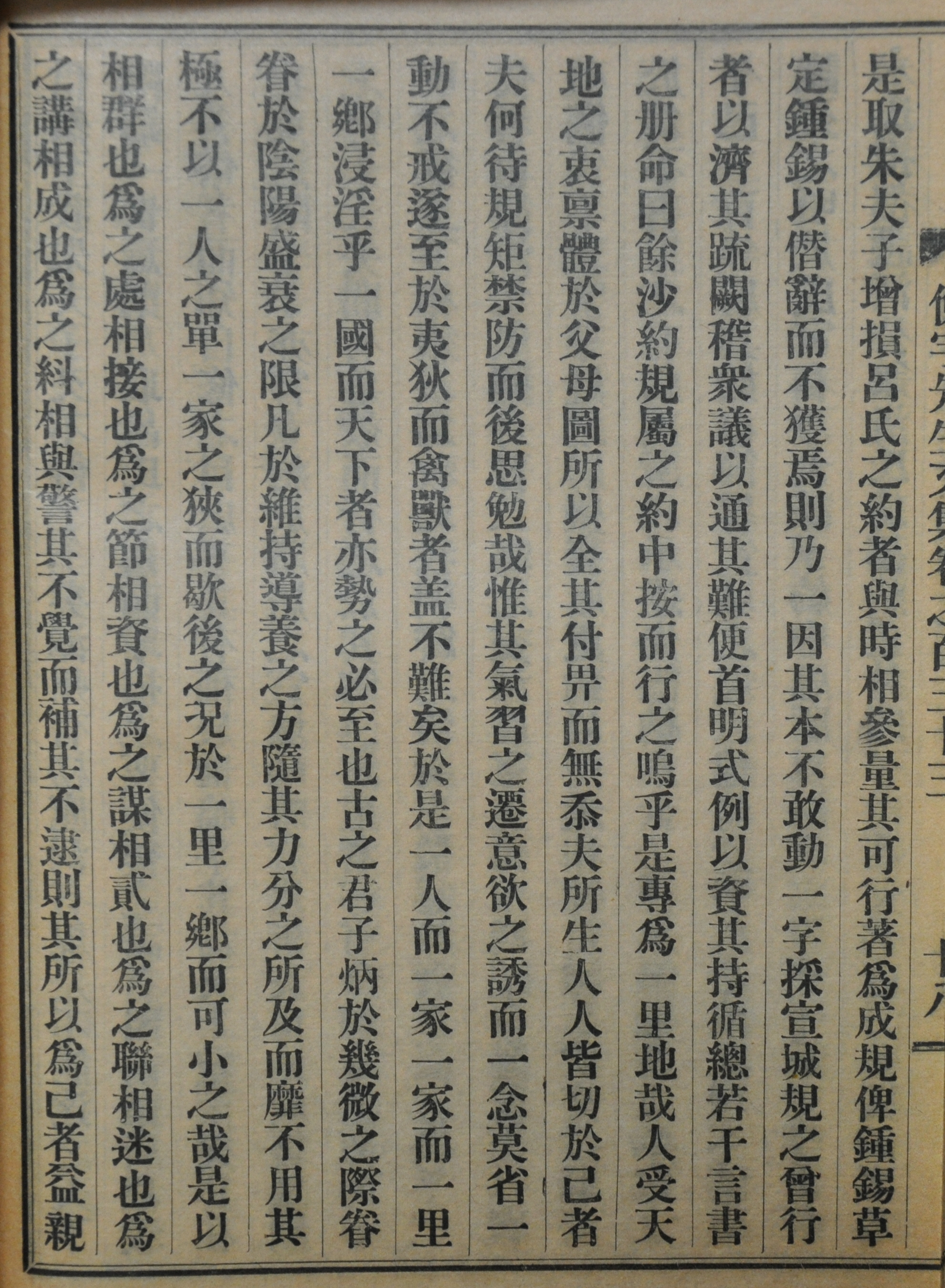

곽종석의 여사약규 서문에는 이러한 여사동계의 설립 명분과 과정, 그리고 당부가 나타나 있다. 우선 서문에는 예전 성인의 제도를 들어 향약 실시의 명분을 언급하였다. 이에 따르면, 삼대(三代)에는 대사도(大司徒)가 있어 나라의 교육을 관장하고 요조민(擾兆民)했다고 한다. 그래서 오지지물(五地之物)을 분별하고, 십이교(十二敎)를 베풀고, 보식(保息)으로 만민을 기르고, 본속(本俗)으로 안정시키고, 삼물(三物)을 흥하게 하고, 팔형(八刑)으로 규찰하여 상위(象魏)에 현법(懸法)하여 온 나라에 화포(和布)했었다. 이를 향대부(鄕大夫)가 각 고을에 반포하고, 이어 주장(州長)․당정(黨正)․족수(族帥)․여서(閭胥)가 그 직에 따라 가르쳐 독법(讀法), 향음례(鄕飮禮), 장례와 제사, 군사의 일으킴과 전렵(田獵)의 정책을 펴는데 예에 어긋남이 없게 해서, 팔가동정(八家同井)이 서로 돕고 구원하여 드나들면서 서로 친밀하여 지고, 지켜보면서 서로 도와주고, 병이 나면 서로 부축하여 백성들이 서로 친목하게 되었다.

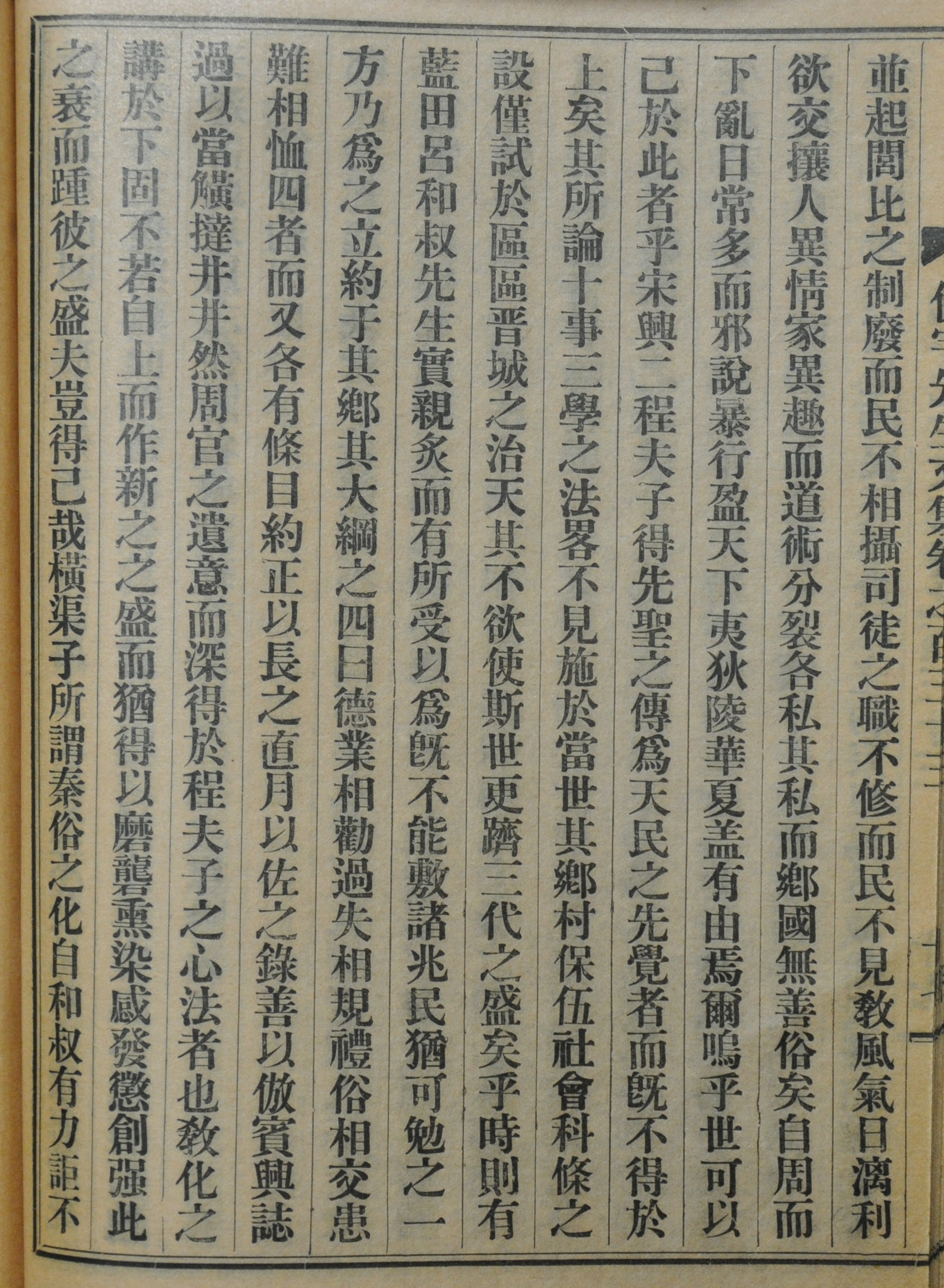

그러나 이후 사도(司徒)의 교화가 제대로 이루어지지 않아 날로 세속이 문란해지게 되었다고 한다. 이에 송(宋)나라 때 정호(程顥)와 정이(程頤) 형제가 옛적 성세(盛世)의 제도를 따라 보오(保伍)를 만들어 향촌에서 시행했으나 진성지치(晉城之治)에 지나지 않았다. 이어 여대균(呂大均)이 남전(藍田)에서 덕업상권(德業相勸), 과실상규(過失相規), 예속상교(禮俗相交), 환난상휼(患難相恤)의 강령(綱領)을 만들었으며, 약정(約正)과 직월(直月)을 두어 향약을 시행하였다. 주자(朱子) 역시 여씨(呂氏)의 향약을 증손(增損)하여 실시하였으나 천하에 미치지 못하였다. 우리나라에서는 이황(李滉)이 선성(宣城)에서 실시하였으며, 조정의 지시로 각 향읍으로 향약이 보급되었다며, 향약이 시행되는 명분과 유구성을 언급하고 있다.

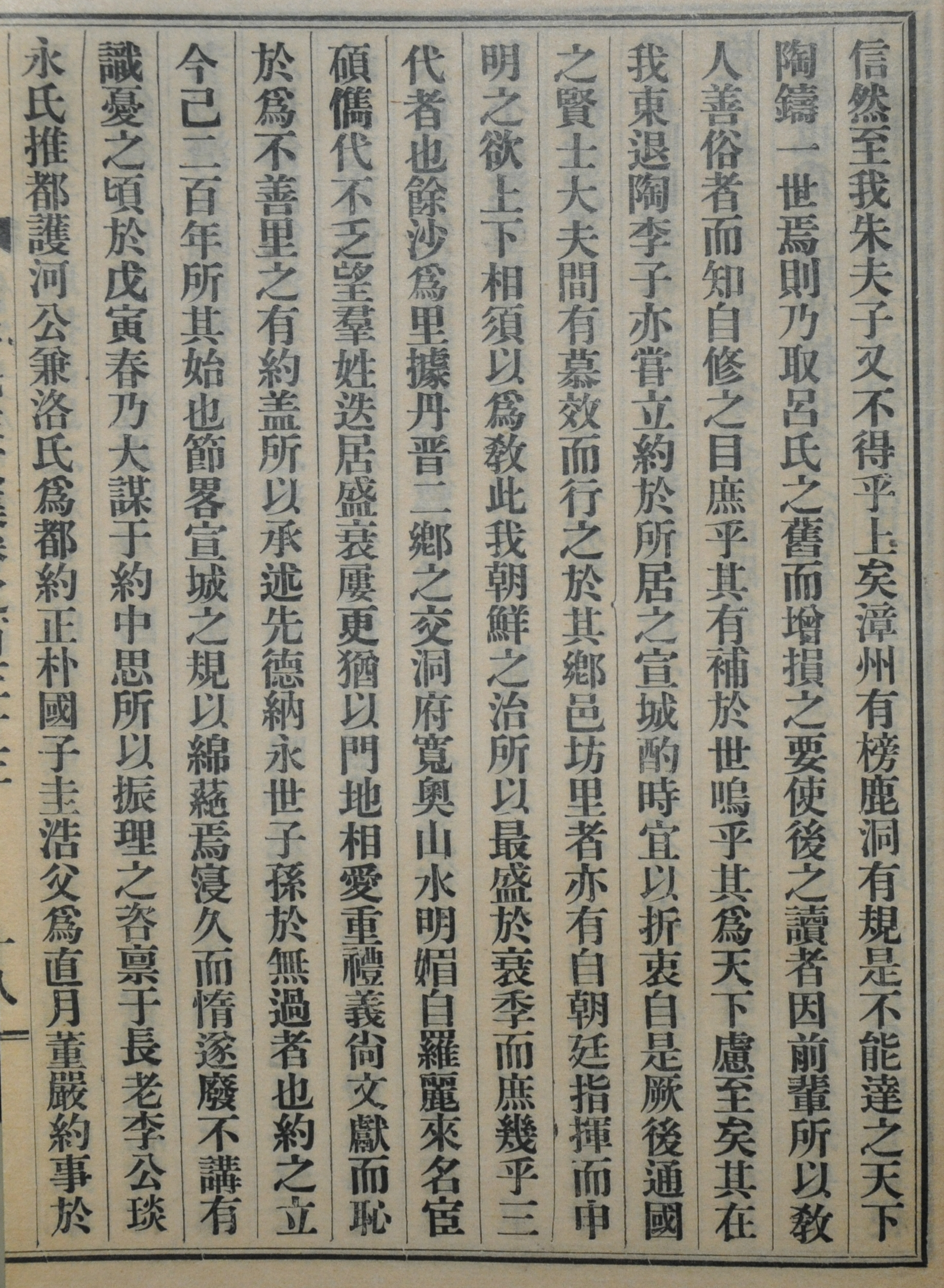

다음에는 단성(丹城)과 진주(晉州)에 걸쳐있는 여사동에서 실시된, 여사동계에 대한 당부가 나타나 있다. 이에 따르면 선성에서의 향약을 본 받아 동계를 시행한지 200년이 지나 향약이 침체되었다고 한다. 그래서 지난 1878년 봄에 이준영(李駿永)이 장로(長老)가 되고, 하겸락(下兼洛)과 박규호(朴圭浩)를 각각 도약정(都約正)과 직월(直月)에 추대하여 동계의 약규를 정비하였다. 그리고 지금 본인이 서문을 작성하게 되었다고 한다. 마지막에는 여사동에서의 향약 시행이 일신(一身)의 수양에 그치지 않고, 더 나아가 백성을 교화하고 풍속을 바로잡는 데 도움이 되기를 바란다는 당부를 하고, 서문을 마치고 있다.

동계가 새롭게 정비되고 20년이 지난 1898년에 곽종석이 약규의 서문을 작성한 것은 혼란한 시대적 분위기에서 비롯된 것으로 여겨진다. 1862년과 1863년에 단성과 진주에서 민란(民亂)이 크게 일어났었고, 이후 동학(東學)이 유행하여 농민전쟁이 발발하였으며, 열강의 침약이 잦아지는 등 국내외의 정세가 혼란스러웠다. 곽종석은 성리학적 질서 회복을 통해 위기극복을 추구한 한말의 대표적 위정척사(衛政斥邪) 계열 유학자였다. 즉 본 서문은 여사동계가 무너져가는 성리학적 지배질서를 바로 잡을 수 있는 초석이 되었으면 하는 바람에서 작성된 것이다.

[자료적 가치]

한말 향약과 위정척사(衛政斥邪) 계열 유학자의 동향을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 지금의 경상남도산청군단성면사월리에서 시행된 여사동계(餘沙同契)는 주자증손여씨향약(朱子增損呂氏鄕約)을 바탕으로 한 조선적 향약이었다. 여사동계가 시행된 지 200여년이 지난 1898년에 위정척사 계열의 대표적인 유학자 곽종석(郭鍾錫)이 약규의 서문을 작성한 것은 성리학적 질서 회복에 향약을 이용하기 위해서이다. 한말 위정척사 운동가들이 의병을 일으킬 때 향촌에서 실시되고 있던 기존의 향약 조직을 적극적으로 활용하였었다. 곽종석의 여사약규 서문 작성도 이러한 분위기에서 이루어진 것이다.

『某堂集』, 李鎬根,

『論文集』제16집, 金鎬城, 서울교육대학, 1983

『俛宇集』, 郭鍾錫, 亞細亞文化社, 1984

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『朝鮮文化硏究』第5号, 井上和枝, 東京大學文學部朝鮮文化硏究施設, 1998

이광우