19세기 후반 창산(昌山)의 유림들이 강학과 교화를 목적으로 결성한 창찬학계(昌山學契)의 계안(契案) 서문으로 성주의 유학자 이진상(李震相)이 작성

大溪集 十三大溪先生文集 卷之三十 雜著 星山鄕約大溪先生文集 卷之三十 十六

目錄

一 : 卷之1 詩, 卷之2 詩

二 : 卷之3 序, 卷之4 疏, 卷之5 書

三 : 卷之6 書, 卷之7 書, 卷之8 書

四 : 卷之9 書, 卷之10 書

五 : 卷之11 書, 卷之12 書

六 : 卷之13 書, 卷之14 書, 卷之15 書

七 : 卷之16 書, 卷之17 書

八 : 卷之18 書, 卷之19 書

九 : 卷之20 書, 卷之21 書

十 : 卷之22 書, 卷之23 書

十一 : 卷之24 書, 卷之25 書

十二 : 卷之26 書, 卷之27 書, 卷之28 雜著

十三 : 卷之29 雜著, 卷之30 雜著

十四 : 卷之31 序․記, 卷之32 跋․銘․告文

十五 : 卷之33 祭文, 卷之34 碑銘․墓誌

十六 : 卷之35 行狀, 卷之36 行狀․傳

續天 : 卷之1 詩, 卷之2 詩

續地 : 卷之3 雜著, 卷之4 雜著

續人 : 卷之5 雜著, 卷之6 序․記․跋․箴贊․上樑文․碑碣銘․墓誌․行狀

[내용 및 특징]

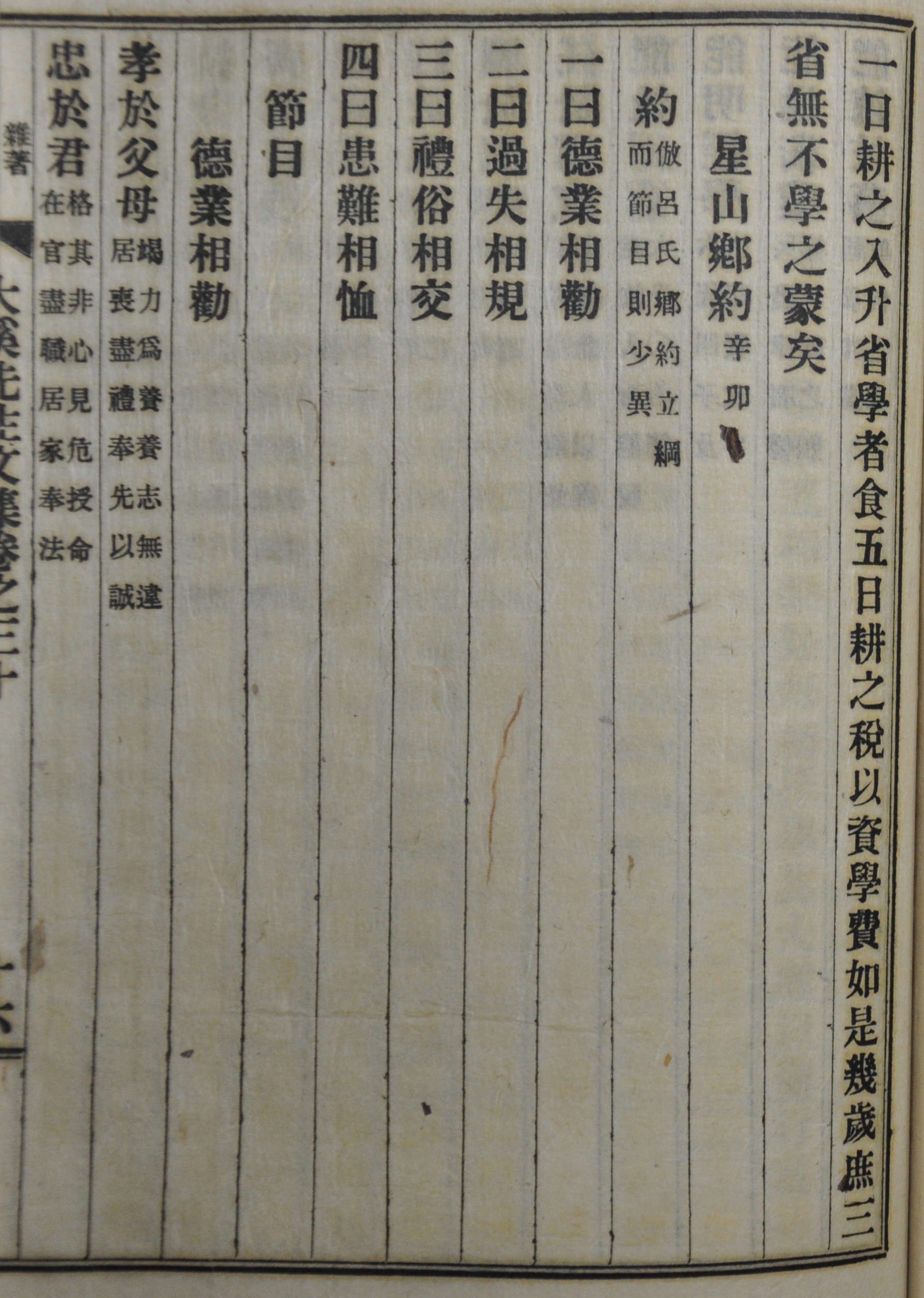

성산(星山)에서 실시하기 위해, 1891년 성주의 유학자였던 이승희(李承熙)가 제정한 성산향약(星山鄕約)이다. 성산향약의 거의 대부분은 여씨향약을 모방한 것으로, 향약의 4대강령에 따른 절목뿐만아니라, 약회의 규정을 다룬 약회의(約會儀), 향촌 내 교육과 관련한 동몽학규(童蒙學規) 및 이숙강의(里塾講儀)가 뒤이어 함께 수록되어 있다.

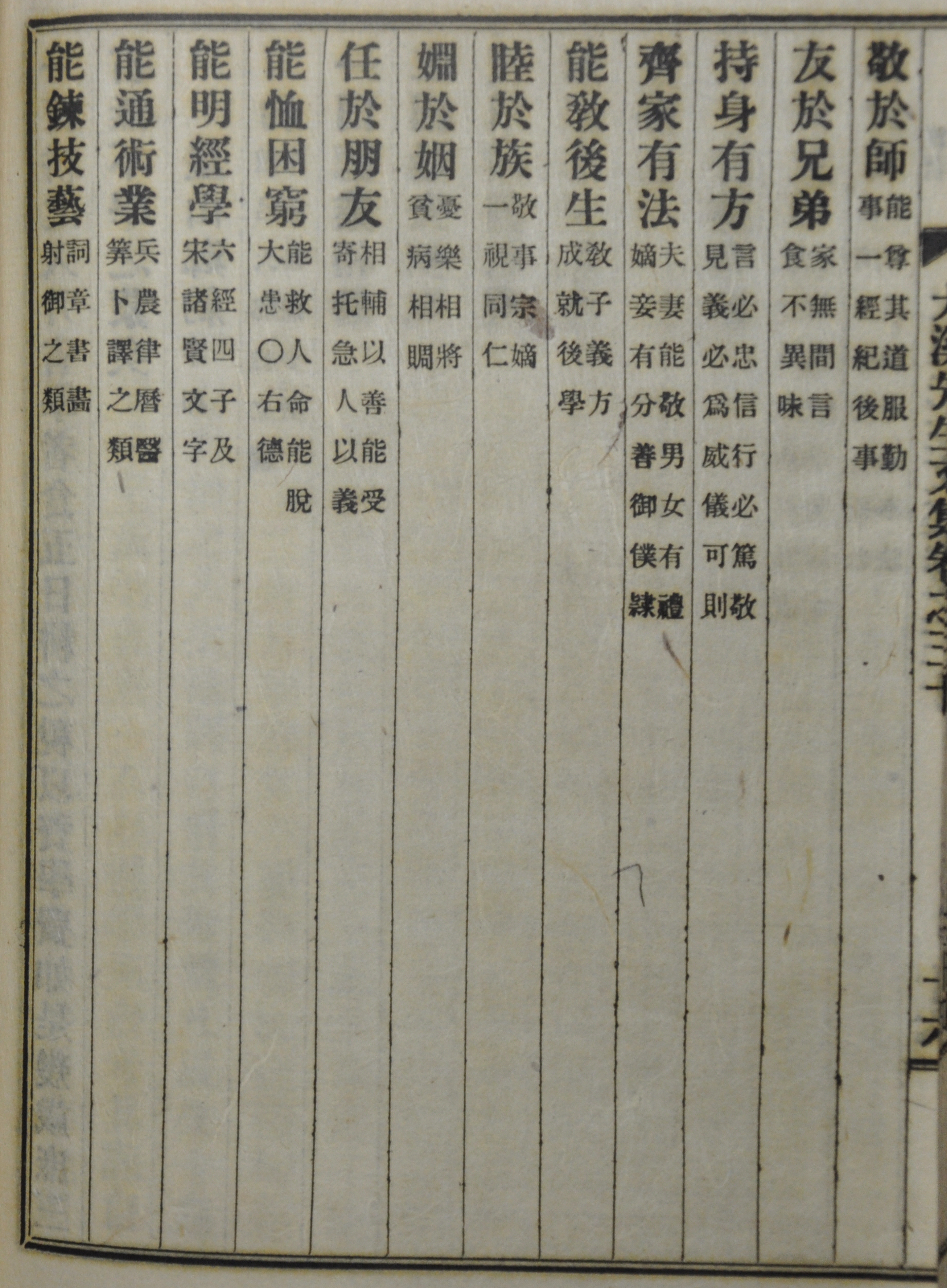

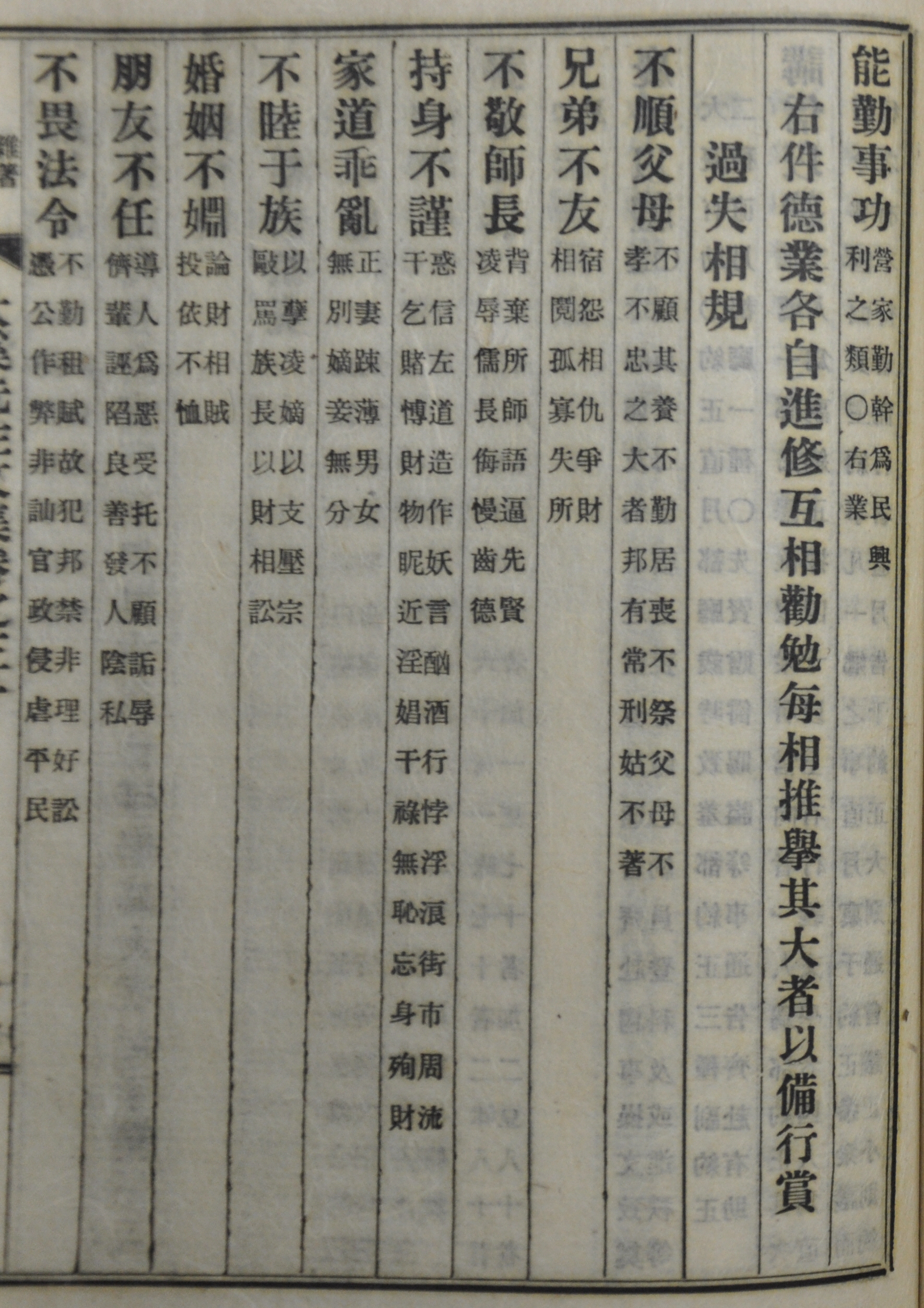

성산향약의 대략적인 내용은 다음과 같다. 우선 향약의 기본 4대강령인 덕업상권(德業相勸)․과실상규(過失相規)․예속상교(禮俗相交)․환난상휼(患難相恤)을 제시하고, 각 강령마다의 시행 절목을 수록하였다. 이승희는 가장 앞머리에 성산향약이 여씨향약을 모방했으나 절목에서 차이가 난다고 밝히고 있다. 첫 번째 강령인 덕업상권의 경우 모두 15목으로 ‘효어부모(孝於父母)’, ‘충어군(忠於君)’, ‘경어사(敬於師)’, ‘우어형제(友於兄弟)’, ‘지신유방(持身有方)’, ‘제가유법(齊家有法)’, ‘능교후생(能敎後生)’, ‘목어족(睦於族)’, ‘인어연(婣於烟)’, ‘임어붕우(任於朋友)’, ‘능휼곤궁(能恤困窮)’, ‘능명경학(能明經學)’, ‘능통술업(能通術業)’, ‘능련기예(能鍊技藝)’, ‘능근사공(能勸事功)’이다. 여씨향약이 모두 21목인 것과 차이가 난다. 덕업에 대해서는 각기 스스로 진수(進修)하여 서로 권면하고, 뛰어난 자를 추거(推擧)하여 행상(行賞) 할 것이라고 규정하고 있다.

두 번째 과실상규는 모두 10목으로 ‘불순부모(不順父母),’ ‘형제불우(兄弟不友)’, ‘불경사장(不敬師長)’, ‘지신불근(持身不勤)’, ‘가도괴란(家道乖亂)’, ‘불목우족(不睦于族)’, ‘혼인불인(婚姻不婣)’, ‘붕우불임(朋友不任)’, ‘불외법령(不畏法令)’, ‘부준약법(不遵約法)’이다. 총 11목인 여씨향약에 비해 1목이 적다. 과실을 범한 자들에 대해서는 바로 처벌하지 않고 서로 규계(規戒)하며, 만약 향적(鄕籍)에 3회 이상 과실로 기록되면 처벌한다고 규정하고 있다.

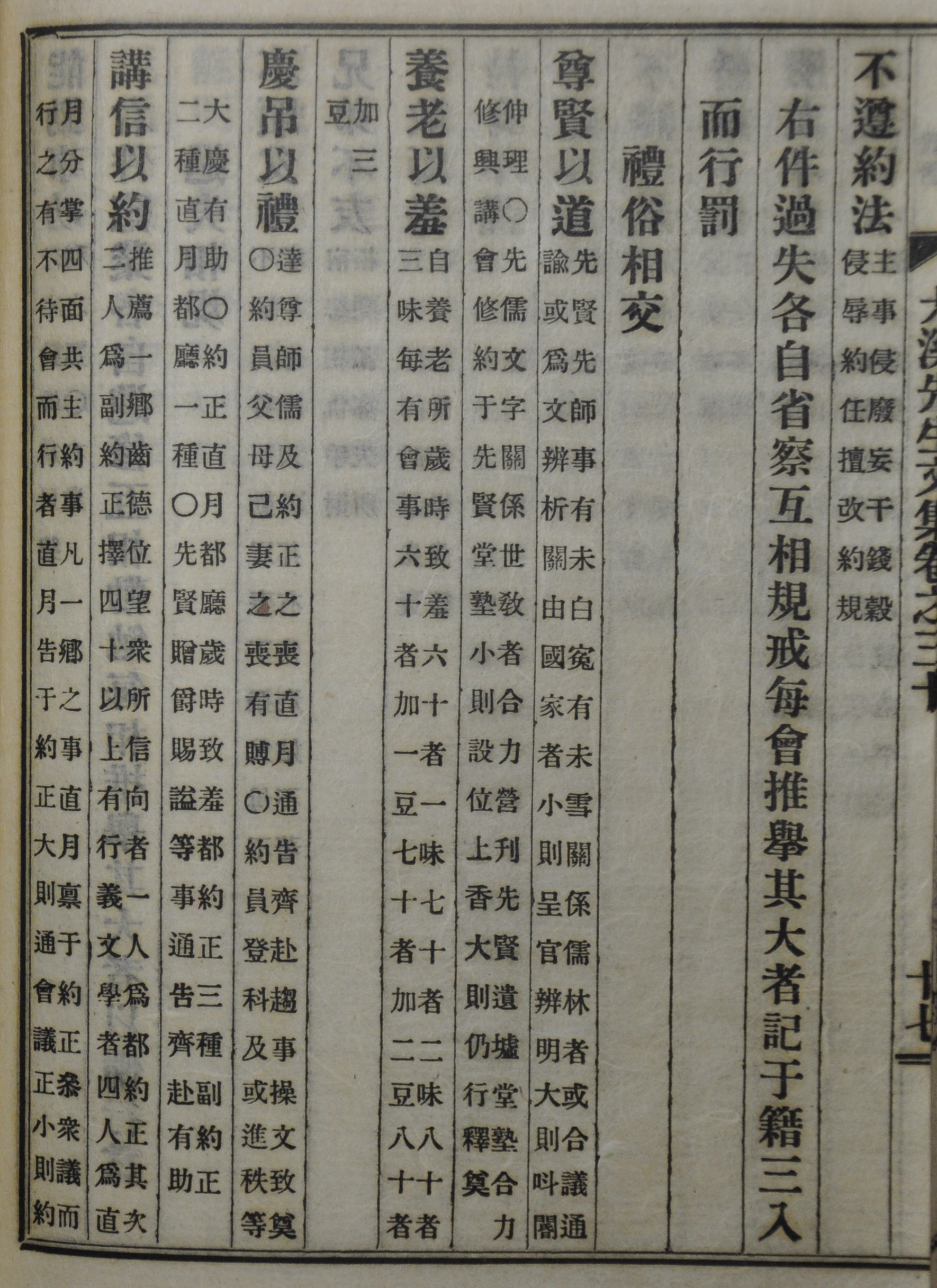

세 번째 예속상교는 ‘존현이도(尊賢以道)’, ‘양로이차(養老以嗟)’, ‘경조이례(慶吊以禮)’ 이상 4목으로, 6목의 여씨향약보다 2목이 적다. 성산향약의 예속상교에는 선유선사(先儒先師)의 신원이나, 문안(文案)의 영간(營刊), 서당 복원 등과 같은 실질적인 추존사업이 세주로 명시되어 있는 것이 특징이다.

네 번째 환난상휼은 6목으로 ‘사망유혈(死亡有恤)’, ‘무왕유구(誣枉有救)’, ‘굴욕유부(屈辱有扶)’, ‘미약유찰(微弱有察)’, ‘빈궁유주(貧窮有賙)’이다. 환난에 대해서는 각자 이러한 일이 있는지 살피며 상호 방문하고 어려움이 있으면 때를 놓치지 말고 상구(相救)하라고 나타나 있다. 성산향약 다음에는 약회 때의 의식과 절차가 기재되어 있는 약회의가 수록되어 있다. 여기에는 약회의 날짜와 장소 결정, 기일에 맞추어 모이는 것, 약회 당일 날 당중에 위패를 모시는 것, 성복(盛服), 향중 서열에 따라 서립(序立), 읍례(揖禮), 약규의 성독(聲讀), 선악자(善惡者)에 대한 행상(行賞)과 처벌, 파약(擺約)과 진음식(進飮食)에 대한 절차와 이때의 약정(約正)․직월(直月)의 임무에 대해 나타나 있다. 약회의 다음은 동몽학규로 5조의 ‘절목’, 5조의 ‘교훈’, 5조의 ‘금계(禁戒)’가 기재되어 있다. 동몽학규는 동몽 즉 초입학생(初入學生)의 입학절차, 수업방법, 학생이 지켜야 할 예의범절 및 금지사항이 상술되어 있는데, 학업에 들어가기 전의 수신과 인격도야에 중점을 둔 항목이다.

성산향약의 마지막은 이숙강의로 이숙(里塾)의 강의방법이 나타나 있으며, ‘강원(講員)’, ‘강규(講規)’, ‘강훈(講訓)’, ‘강계(講戒)’, ‘강의(講儀)’ 순으로 기재되어 있다. ‘강원’조에는 강장(講長) 1인, 참강(參講) 2~4인, 직월(直月) 2인, 그리고 강의참관자인 강유(講儒)로 구별해 놓았다. ‘강규’조에서는 천리지상(天理之常)․전칙지정(天則之正)․인직지소당위(人職之所當爲)․인사지소당연(人事之所當然)․학문지요(學文之要) 5개항이 기재되어 있으며, ‘강계’조에서는 3개항으로 불입강자(不入講案者)를 분류해 놓았으며, 마지막 ‘강의’조에서는 강원의 좌석배열 및 각자 소임을 명시해 놓았다.

[자료적 가치]

19세기 후반 제정되었던 향약의 특징에 대해 살펴 볼 수 있는 자료이다. 향약은 이미 18세기를 넘어오면서 일향(一鄕)을 통제하는 권위를 상실한 상태였다. 따라서 본 성산향약 역시, 향약정신 계승 및 사족 간의 결속력 강화라는 목적 하에 제정된 것으로 보이며, 성주 향민들을 규제하는 강제적 기능을 가지지 않았을 것으로 여겨진다. 한편, 본 향약이 제정된 19세기 말은 신분제의 문란 및 외세의 영향으로 인해, 봉건지배질서체제와 전통유학이 강하게 위협을 받던 시기였다. 성산향약의 제정은 19세기 후반 시대적 변화에 대한, 사족들의 대응으로도 이해 할 수 있다.

『大溪先生文集』, 李承熙, 景仁文化社, 1994

『韓溪 李承熙의 思想硏究』, 劉準基, 동국대학교 석사학위논문, 1981

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 민음사, 1990

이광우