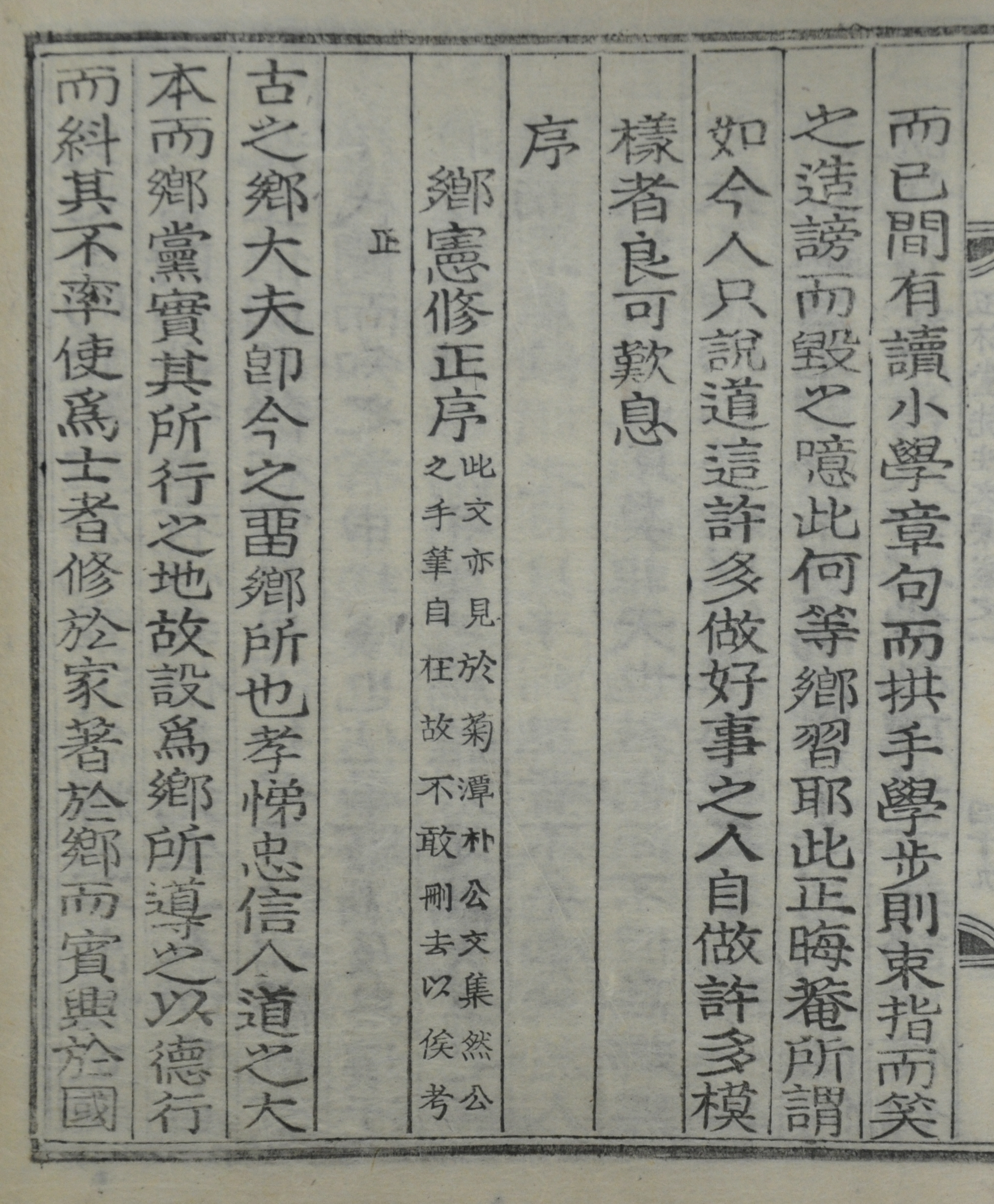

17세기 초반 재지사족 중심의 향촌질서 확립을 위해 1622년에 수정한 慶尙道密陽府 鄕憲의 序文으로 安㺬이 작성

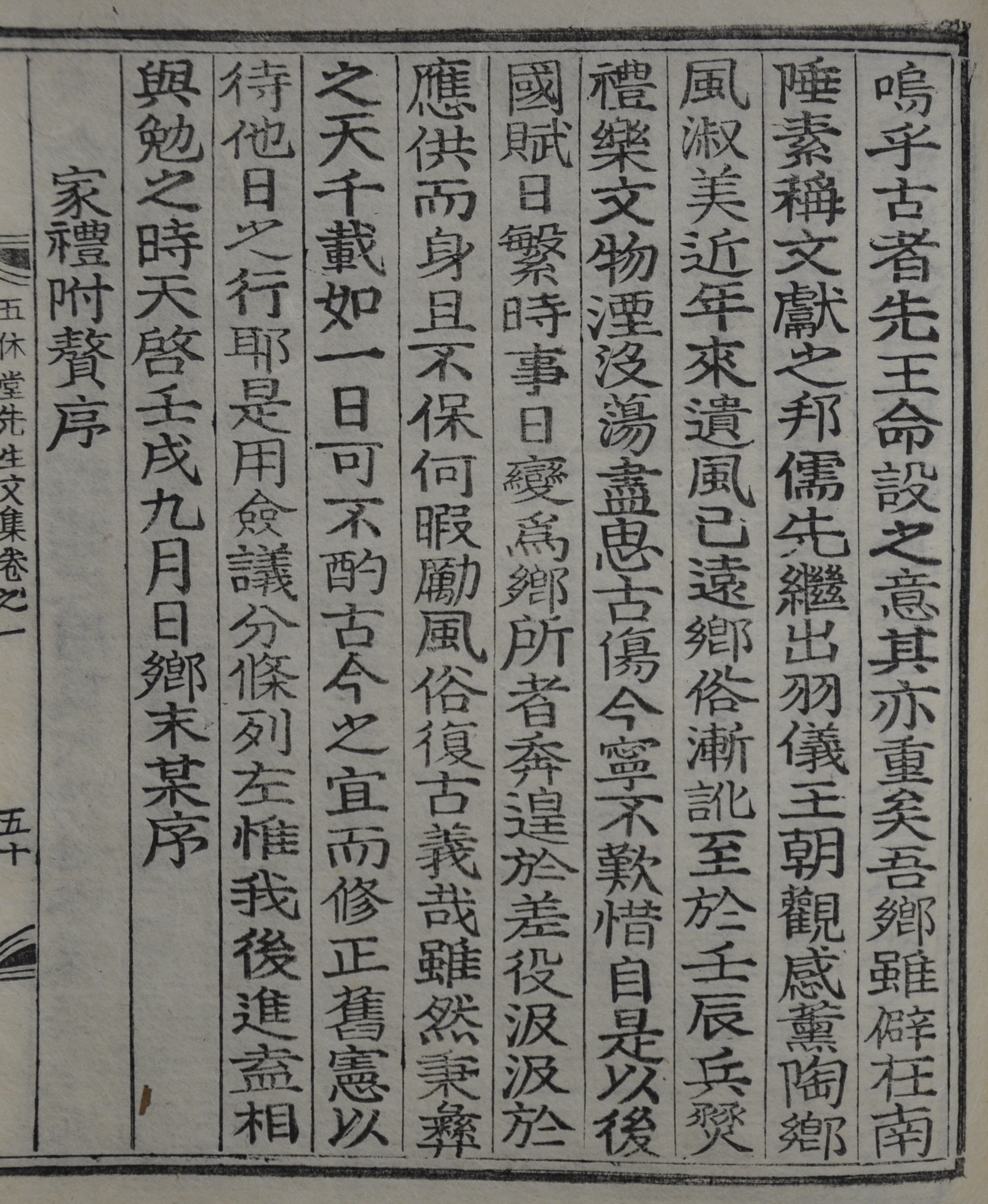

五休先生文集 單五休堂先生文集 卷之一 鄕憲修正序五休堂先生文集 卷之一 五十

序文, 目錄, 卷1 詩․書․雜著․序․跋․墓文․祭文, 卷2 附錄

[내용 및 특징]

임진왜란으로 피폐해진 향촌사회를 복구하기 위한 노력은 다양하게 전개되었다. 특히 사족들은 재지적 기반 복구에 심혈을 기울였으며, 그 중 하나가 留鄕所를 중심으로 한 鄕權의 운영이었다. 慶尙道密陽府의 재지사족들도 전란이 끝난 이후, 기존의 향촌 지배력을 지속적으로 유지할 수 있는 방안을 모색하였고, 그 일환으로 유향소 鄕員들의 명부인 鄕案 중수를 시도하였다. 전란이 끝난 직후부터 밀양부에서는 향안 중수가 시도되었는데, 오랜 논의를 거친 끝에 1624년에야 重修가 완성되었다. 安㺬이 서문을 작성한 鄕憲은 그 전단계로 1622년에 修正된 鄕規이다. 전란 이후 밀양부에서 향규가 처음 마련된 것은 1603년이며, 이때 朴壽春이 그 서문을 작성하였었다.

「鄕憲修正序」를 작성한 安㺬은 밀양부의 재지사족으로 퇴계학파의 張顯光으로부터 학문을 師事받았다. 그리고 임진왜란 때는 倡義를 하기도 했다. 이러한 재지적, 학문적 기반과 壬亂倡義의 경험을 바탕으로 安㺬은 밀양부 향안 중수를 주도 할 수 있었던 것이다. 실재 安㺬은 1624년 밀양향안이 중수 될 때, 座首를 역임하고 있었다.

1622년 安㺬이 작성한 서문의 대략적인 내용은 다음과 같다.

옛날의 鄕大夫는 지금의 留鄕所이다. 孝悌忠信은 人道의 큰 근본으로 鄕黨은 이를 행하는 곳이다. 그러므로 유향소를 설치하여 덕행으로써 이를 지도하고, 따르지 않을 경우 糾明하여, 선비로 하여금 집에서 修養케 하여 고을에 나타내고 나라에 퍼지게 한 것이다. 오호라 옛날 先王께서 이를 설치하라는 명을 내린 뜻은 실로 무겁도다. 우리 고을이 비록 남쪽에 치우쳐 있으나 文獻의 고장으로 일컬어졌고, 선비가 대를 이어 나타나 왕조의 羽儀가 되었으며, 보고 느끼며 薰陶되어 풍속이 맑고 아름다워졌다. 그러나 최근 遺風이 멀어지고 鄕俗이 점점 나쁘게 변하여, 임진년의 兵燹을 겪으면서 禮樂文物이 없어졌으니 어찌 비탄하지 않겠는가? 이로부터 賦役은 많아지고 時事는 날로 변하여 유향소를 맡은 자는 差役과 應供에 분주하여 풍속을 가다듬을 겨를이 없으니 언제 옛날로 돌아가겠는가? 비록 그러하나 秉彛의 天理는 천년이 똑같은 날이니 옛날과 오늘에 알맞은 것을 참작하여 舊憲을 수정하여 他日의 行함을 기다린다. 이에 衆議를 모아 다음의 조목대로 열거하니 우리 후진들은 서로 이 규약들을 勸勉하기 바란다.

이상 서문에서 확인되듯이 17세기 초반 鄕憲을 새롭게 수정하게 된 가장 큰 동기는 임진왜란으로 무너진 향촌질서의 복구에 있었다. 특히 유향소 권위의 복구라는 측면이 주목된다. 16세기 중반 이후 재지사족들은 유향소 조직을 이용하여 鄕權을 행사해 오며, 官衙를 중심으로 한 首領과 吏族의 권력을 견제해 왔었다. 하지만 임진왜란 직후 유향소는 수령의 업무를 보조하는 기관으로 전락하게 된다. 안신의 서문에도 나타나듯이 유향소의 鄕任들은 수령의 업무를 보조하는데 분주하였으며, 특히 조세 수납을 差役하는 처지에 놓이게 되었던 것이다. 이는 곧 유향소 권위의 저하로 이어지게 된 것이며, 새로운 향헌 제정을 통해 이러한 분위기를 쇄신하려 했던 것이다.

그런데 安㺬의 서문은 1603년 朴壽春이 작성한 「鄕規序」와 거의 동일하다. 이에 대해 安㺬은 본 서문의 아래에 註를 단 뒤, 菊潭 朴公의 文集에 이미 수록되어 있기 때문에 감히 刪去하지 않고 약간 수정하여 수록하였음을 밝히고 있다. 박수춘의 서문에도 실추된 鄕任들의 권위가 언급되고 있고, 19년 이후에 안신도 박수춘의 서문을 거의 그대로 인용하면서 실추된 鄕任들의 권위를 언급하고 있다. 임진왜란 이후, 유향소를 통한 재지사족의 향권 주도가 쉽지 않았음을 추측케 해준다.

[자료적 가치]

임진왜란 직후 慶尙道密陽府 재지사족들의 동향을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 임진왜란 이후 밀양부 재지사족들에게 가장 시급한 문제는 기존의 향촌지배질서를 지속적으로 유지할 수 있는 수단을 마련하는 것이었다. 그 중 하나가 留鄕所를 통한 鄕權의 복구였다. 그간 재지사족들은 유향소 조직을 장악함으로써 지역에서의 향권을 행사해 나갔었다. 하지만 전란으로 유향소 기관들이 파괴되고 재지사족들은 倡義와 피난 등으로 고향을 떠나, 유향소는 재지사족의 향권 운영 수단으로 제 기능을 발휘하지 못하게 되었다. 그리고 전란 직후에는 수령의 행정을 보조하는 기관으로 전락하여, 그 권위가 크게 실추되었다. 이에 밀양부의 재지사족들은 유향소를 중심으로 한 향촌지배질서 복구를 위해 鄕案을 중수하고, 鄕規 마련을 도모하게 된다. 본 서문에 나타난 1622년 鄕憲의 수정도 그 일환으로 이루어진 것이다.

『五休堂先生文集』, 安㺬,

『嶺南士林派의 形成』, 李樹健, 嶺南大學校 出版部, 1979

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『菊潭集 全』, 朴壽春, 菊潭先生文集刊行委員會, 1987

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『역사와 현실』55, 장동표, 한국역사연구회, 2005

이광우