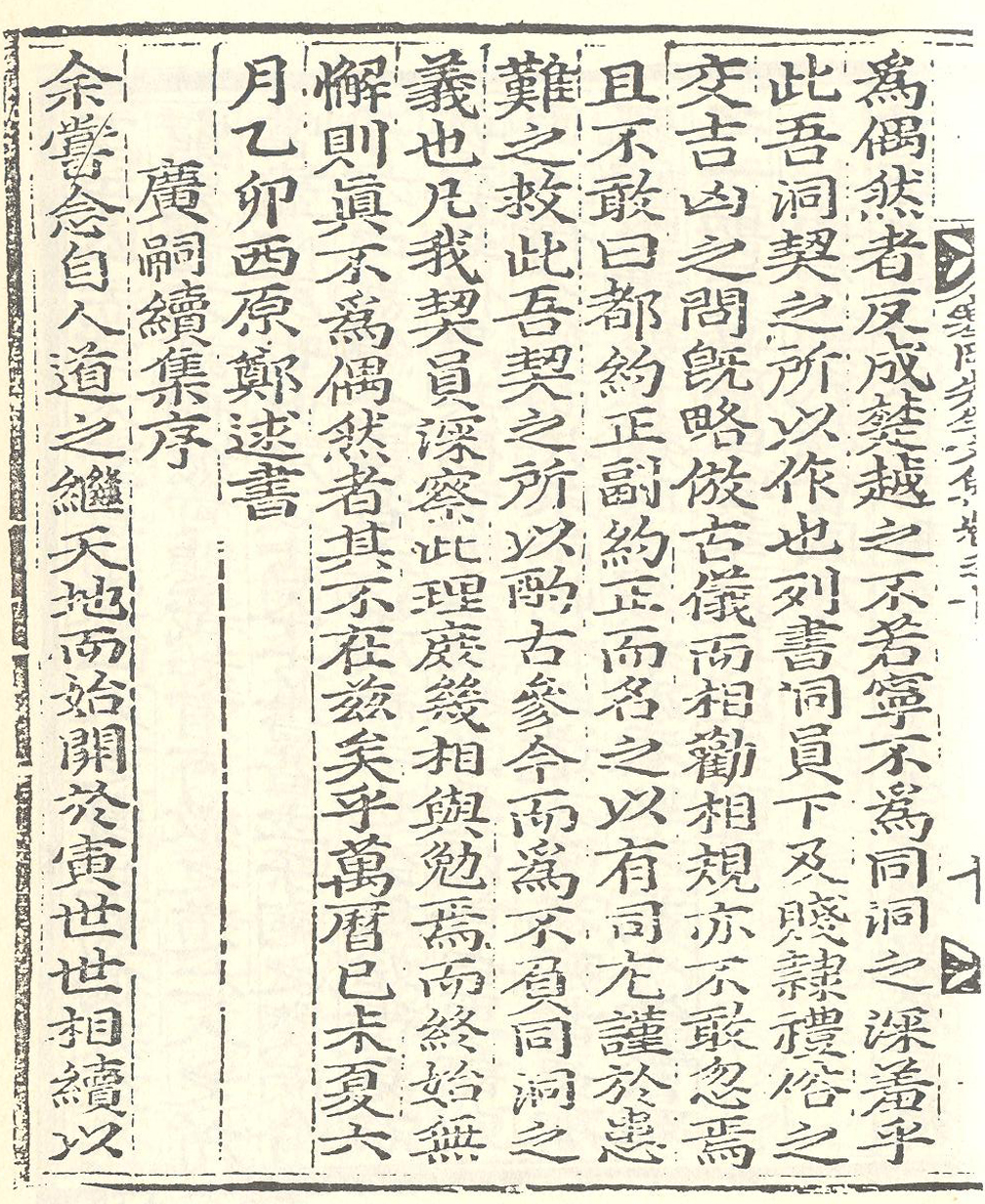

1619년에 鄭逑가 지은 沙村洞契의 序文이다.

寒岡先生文集寒岡先生文集卷之十 序寒岡先生文集卷之十 十

내용 및 특징

이 문서는 1619년 경상북도 의성 사촌동에서 만들어진 동계

寒岡 鄭逑는 沙村洞의 동계가 만들어진 이유와 참여인원, 임원들의 명칭 등의 연유를 서문에서 밝히고 있다. 정구는 한 마을에 함께 살아간다는 것은 우연이 아니며, 만일 예의로써 고을을 지켜나가는 일이 없다면 공공의 도를 저버리고 사적인 이익을 추구한 나머지 각기 자기 몸만 위할 것이며, 그렇게 되면 그 우연치 않은 관계가 도리어 멀리 떨어져 있는 것만 못할 것이라고 하였다. 그리고 이것은 한 마을에서 살아가는 사람들의 큰 수치가 될 것인 이 동계가 만들어진 목적이 이에 있다고 하였다. 나아가 온 마을 사람의 이름을 빠짐없이 기록하되, 신분이 미천한 사람도 다 포함하였다. 이것은 예의와 풍속을 가지고 서로 어울리며 길하거나 흉한 일에 서로 축하해 주고 위문하는 일은 옛날 鄕約의 의식을 일부 발췌하였고, 善行은 서로 권하고 잘못은 서로 경계하는 조항도 소홀히 하지 않았다고 하였다. 또한 任員에 대해서 감히 都約正이니, 副約正이니 하는 명칭을 쓰지 않고 有司라고 이름 하였으며, 무엇보다 근심과 재앙을 당했을 때 서로 구제해 주는 일에 더 큰 의미를 부여하였다고 이 동계를 평하였다. 결국 이러한 동계를 만든 것은 옛날과 지금의 상황을 적절히 참작하면서 한마을에 살아가는 의리를 저버리지 않기 위한 것이었다. 서문의 말미에 이 동계의 도리를 깊이 살펴서, 서로 간에 노력하여 시종 한결같이 게을리 하는 일이 없어야 할 것이라고 하였다. 이 서문을 보면 이전에는 임원의 명칭이 約正이라 불렸다가 이후부터 有司라고 부름을 알 수 있다. 또한 이 사촌동계처럼 상하민이 공동으로 참여하는 계는 이전에는 잘 나타나지 않는 例였다. 당시의 영남지역은 임란이후 그 피해가 극심하여 전 농경지의 2/3 이상이 파괴되었었다. 이후 오랜 시간을 두고 이러한 것들의 복구를 해 왔지만, 가뭄 등의 자연재해로 인해 많은 농민들이 자신의 터전을 벗어나 流亡하고 있었다. 이 동계가 상하 합동계의 형식을 갖춘 것도 이들 하층민들을 단속하고, 임란이후 축소된 재지사족들의 권위를 확립하려고 취했던 조처로 이해된다.

자료적 가치

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1987.

『寒岡先生文集』, 鄭逑, 檜淵書堂, 1926

이병훈