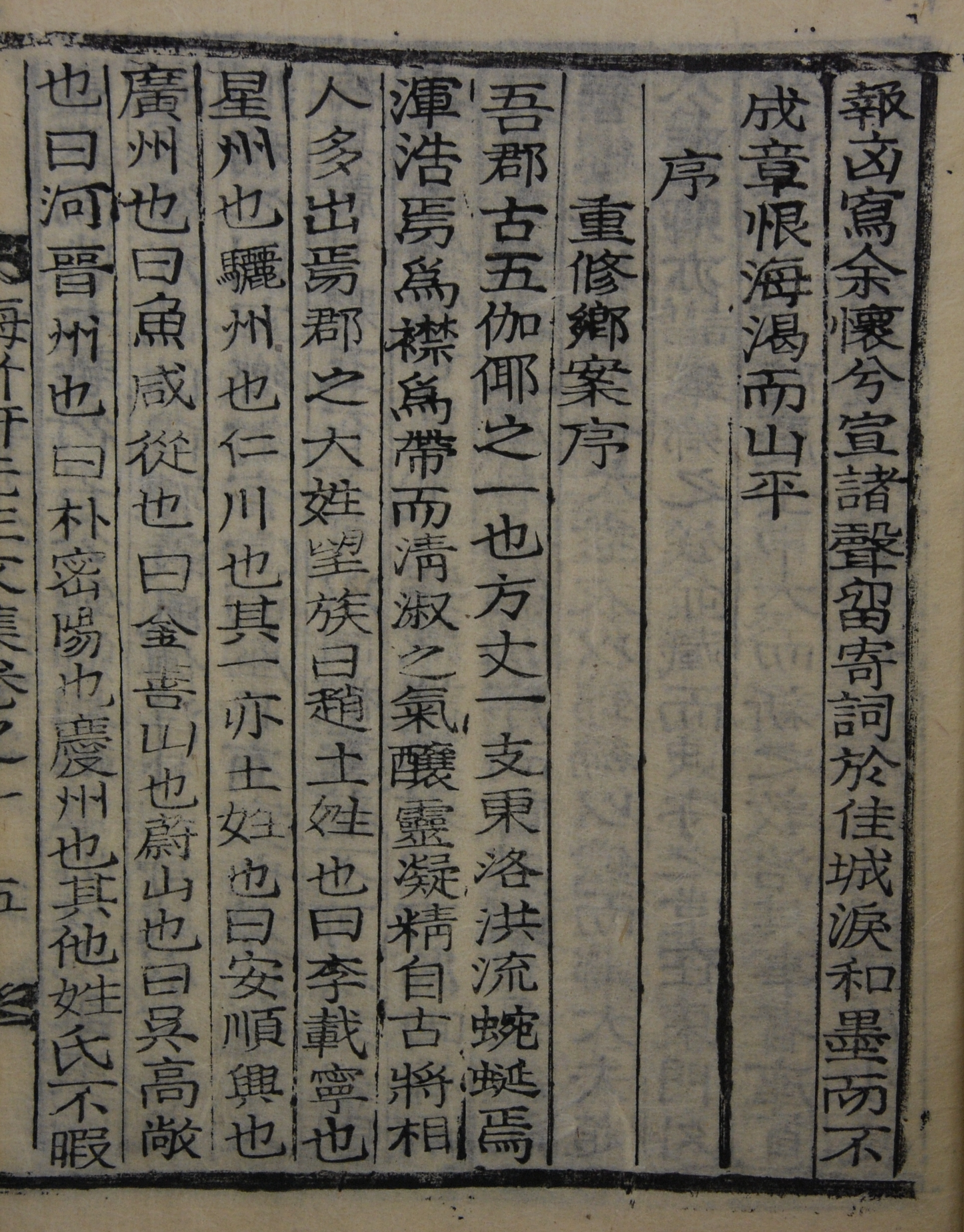

1603년 경상도함안군에서 重修된 鄕案의 序文으로 李明怘가 작성

序, 目錄, 卷1 詩・序・祝文・祭文・雜著・碑銘, 卷2 附錄

[내용 및 특징]

조선중기 경상도함안군에서 重修된 鄕案의 序文으로, 1603년 함안 출신의 유학자 李明怘가 작성하였다. 원래 향안은 재지사족들의 자치운영 조직인 留鄕所 品官의 명단으로, 당대 지역을 대표하는 명망 있는 재지사족들이 입록되었다. 경상도함안에서 향안이 작성된 것은 조선전기부터이다. 현재 함안향안은 『咸州鄕案』이란 제목으로 1939년과 1996년에 만들어진 것이 전해지고 있다. 중수된 함안향안의 서문에서 향안이 중수되는 전말과 당시 함안 지역 재지사족들의 동향을 확인 할 수 있다.

먼저 서문에는 함안이 과거 五伽倻의 한 지역이며, 方丈과 洛東江이 띠를 두르고 있는 형지여서 신령한 기운 때문에 옛날부터 많은 將相들이 배출되었다며 지역의 유구성을 자부하고 있다. 실제 함안 지역은 고대 阿羅伽倻가 있었던 곳으로 비정되고 있으며, 지리산과 낙동강 사이에 위치하여 토지가 비옥한 편으로 고려시대부터 많은 인재들이 배출된 지역이다. 이어 당시 함안지역을 대표하던 大姓 가문과 望族들을 열거하고 있다. 열거된 성씨로는 咸安趙氏・載寧李氏・星州李氏・驪州李氏・仁川李氏・咸安李氏・順興安氏・廣州安氏・咸從魚氏・善山金氏・蔚山金氏・高敞吳氏・晋州河氏・密陽朴氏・慶州朴氏이다. 함안지역의 토성으로는 李・趙・蔡・尹・劉・鄭氏가 확인된다. 이중 이씨와 조씨가 고려시대부터 上京從仕하여 많은 인재를 배출하였으며, 일찍이 이들과 혼인관계를 맺은 他邑 출신의 많은 명문 士族들이 함안에 거주하게 된 것이다. 『咸州鄕案』에 등재된 주요성씨도 이상 나열된 성씨들과 일치하고 있다.

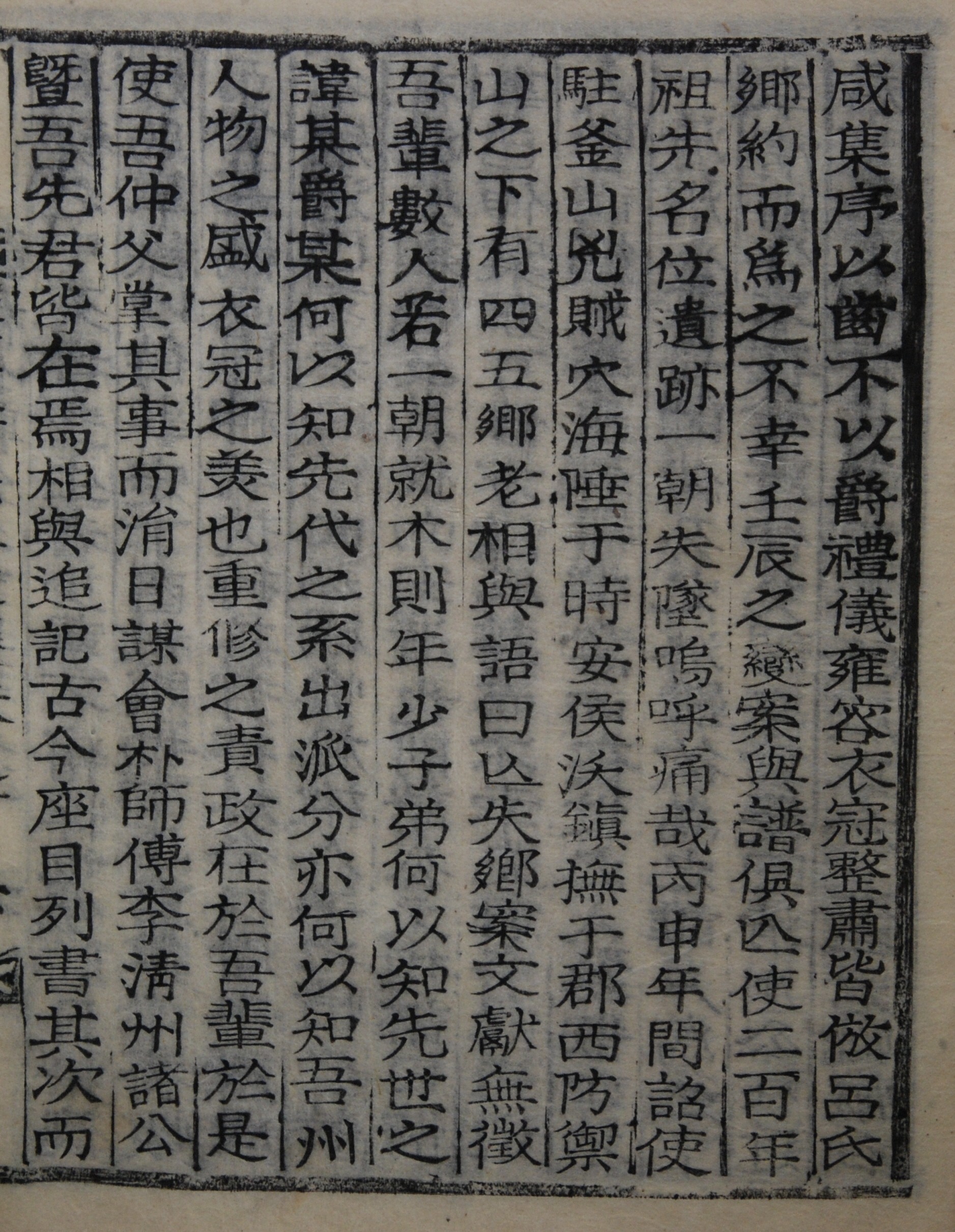

함안의 유구성과 지역의 명문 사족을 열거한 다음에는 함안에서 향안이 작성된 유래와 1603년까지의 향안 重修 과정이 언급되어 있다. 함안향안의 최초 작성 시기는 확인할 수가 없다. 다만 玉石同匱와 薰蕕의 명분으로 향안을 만들었고, 이를 鄕射堂에 보관했다고만 나타나 있다. 조선전기 재지사족들은 기존의 吏族・庶孼 등을 배제한 향안의 작성을 통해, 그들이 가지고 있는 신분적 위치를 견고히 하려 했었고 그 과정에서 함안향안이 작성된 것이다. 그러나 최초 작성된 향안은 回祿의 화를 입어 소실되고 말았다. 이에 향안이 다시 중수되는데, 上庠이던 朴德孫이 序文을 쓰고 趙應卿이 좌목을 작성해서 東門 밖에 보관했다고 나타나 있다. 그런데 박덕손은 1501년에 司馬試에 합격한 인물이다. 박덕손과 조응경에 의한 향안 중수가 1501년 이후에 있었던 일이며, 최초 향안이 작성된 시기가 늦어도 16세기 초반임을 알 수 있게 해준다.

화재로 중수된 함안향안은 1572년에 새롭게 개편이 되는데, 이를 주도했던 인물은 당시 座首였던 趙庭彦과 別監 趙城이었다. 개편된 향안에서 가장 큰 특징은 呂氏鄕約을 모방했다는 점이다. 서문에는 1572년 개편 이후, 봄과 가을에 講信禮를 열었다고 하는데 이는 朱子增損呂氏鄕約에 나오는 의식이다. 향안 조직의 행동강령과 의례에 대한 향약의 접목은 16세기 중반 이후 확산되는 양상이었다. 16세기 전반기부터 士林派에 의해 향약보급운동이 전개되었고, 16세기 중반 이후에는 李滉과 李珥, 그리고 그 문인들에 의해 향약 시행이 확산되어 갔다. 이 과정에서 향안의 행동강령과 의례에 성리학적 규범체제가 가미된 향약이 접목되었던 것이다. 즉 이전까지 함안향안에서 확인 할 수 없었던 향약의 행동강령과 의례가 1572년 개편을 통해 확인되며, 이러한 양상은 16세기 사림파에 의한 향촌에서의 성리학적 지배질서 규범의 보급과 맥을 같이 한다.

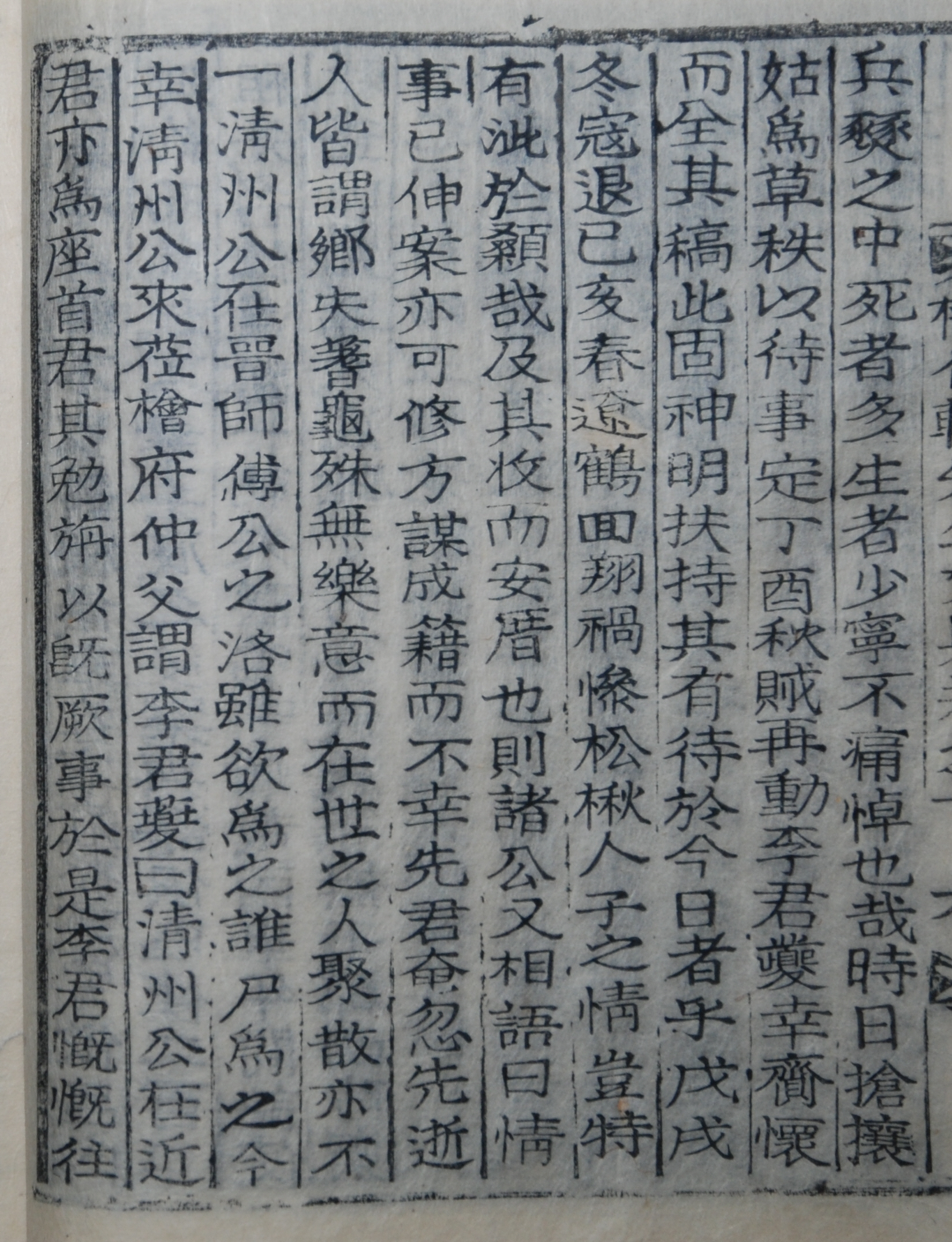

개편된 향안은 1592년 임진왜란의 발발로 한 번 더 소실되었고, 전란 중에 향안 복구 시도가 이루어졌다고 한다. 1596년 전쟁의 소강기를 틈타 咸安郡守安沃의 주도 아래 李瀞과 朴齊仁, 서문을 작성한 李明怘의 부친 李偁 등에 의해 소실된 향안 복구가 시도되었다. 하지만 1597년 정유재란이 발발하면서 향안 복구의 노력은 草稿를 만들 단계에서 무산되고 만다. 전란으로 중단된 향안 복구 시도는 전쟁이 끝난 1599년에 재기되었다. 다행히 전란 중에도 李蘷가 향안의 초고를 온전하게 보관하고 있었기에 향안 복구가 재기 될 수 있었던 것이다. 그리고 때마침 전란 중에 향안 복구를 주도했던 이정이 인근의 檜府, 즉 昌原大都護府使로 임명됨에 따라 이기가 이정을 찾아가 향안의 재복구를 의논하고 향안을 지금과 같이 복구하게 되었다고 한다.

서문 후반부에는 鄕員들에 바람이 언급되어 있다. 이에 따르면 우리나라가 鄒魯의 나라이며, 함안은 鄒魯 중의 鄒魯라며 여기서 배출된 많은 인재들이 향안에 기재되어 왔으나 전란으로 소실되고 말았다고 한다. 그러나 그 전통을 계승하기 위해 향안 복구를 시도하였으나 板蕩해진 나라의 사정으로 어려움을 겪었는데, 불행 중 다행으로 2・3인의 鄕老들의 노력으로 향안 복구를 이룰 수 있게 되었다. 이와 같이 향안이 어렵게 복구되었으니, 향원들과 그 후세들은 향안을 잘 보존하고, 講信의 禮를 지켜 나갈 것을 마지막으로 부탁하고 있다.

[자료적 가치]

조선중기 함안지역 재지사족들의 동향 및 향안의 성격 변화를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 향안은 적어도 17세기까지만 하더라도 당대 지역을 대표하는 재지사족들이 주도하였었다. 함안향안에서도 그러한 경향을 확인 할 수 있는데, 본 서문에서 확인되는 향안 중수 및 복구 주도 인물들은 당대 함안을 대표하던 명문사족으로 함안 지역 사족들의 성격을 알 수 있게 해준다. 16세기 후반 함안향안 중수과정에서 확인되는 呂氏鄕約의 접목은 성리학적 규범을 향촌지배의 이념적 명분으로 삼으려는 사림파의 노력에서 비롯된 것이다. 한편, 임진왜란 직후 전란으로 소실된 鄕案의 복구는 함안을 포함해 여러 고을에서 시도되었었다. 향안은 단순히 좌목만을 열거해 놓은 것이 아니라, 향촌 운영의 주도세력의 위치를 굳건히 하기 위한 재지사족들의 의도가 반영된 것이다. 향안 복구는 곧 전란으로 무너진 향촌 내 신분질서의 확립과 맥을 같이하는 것이라 생각 할 수 있다.

『南冥門徒 德川及門諸賢集』, 韓國學文獻硏究所, 亞細亞文化社, 1982

『大邱史學』26, 申正熙, 大邱史學會, 1984

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『咸安誌』, 金漢重, 故鄕文化社, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『嶺南學派의 形成과 展開』, 李樹健, 一潮閣, 1995

『咸州鄕案』, 咸安文化社, 1996

『釜山史學』37, 張東杓, 釜山慶南史學會, 1999

이광우