조선중기 지금의 경상남도합천군외곡리 일대에서 시행된 동중향약계(洞中鄕約契) 서문(序文)으로 1590년 이영(李霙)이 작성

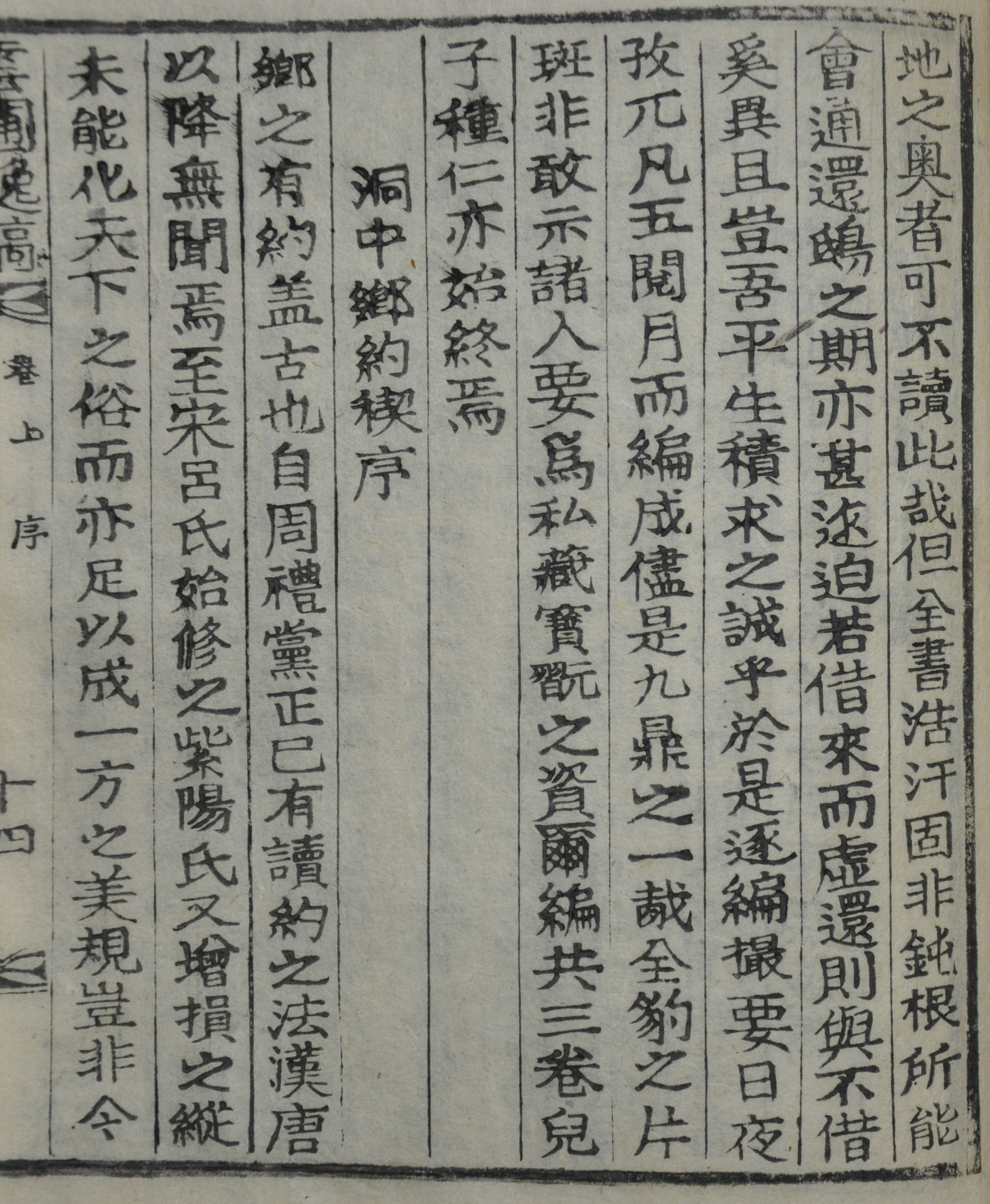

雲圃逸稿 全雲圃逸稿 卷之上 序 洞中鄕約契序雲圃逸稿 卷上 十四

序

世系

目錄

卷之上 詩․書․序․記

卷之下 附錄․撰錄[내용 및 특징]

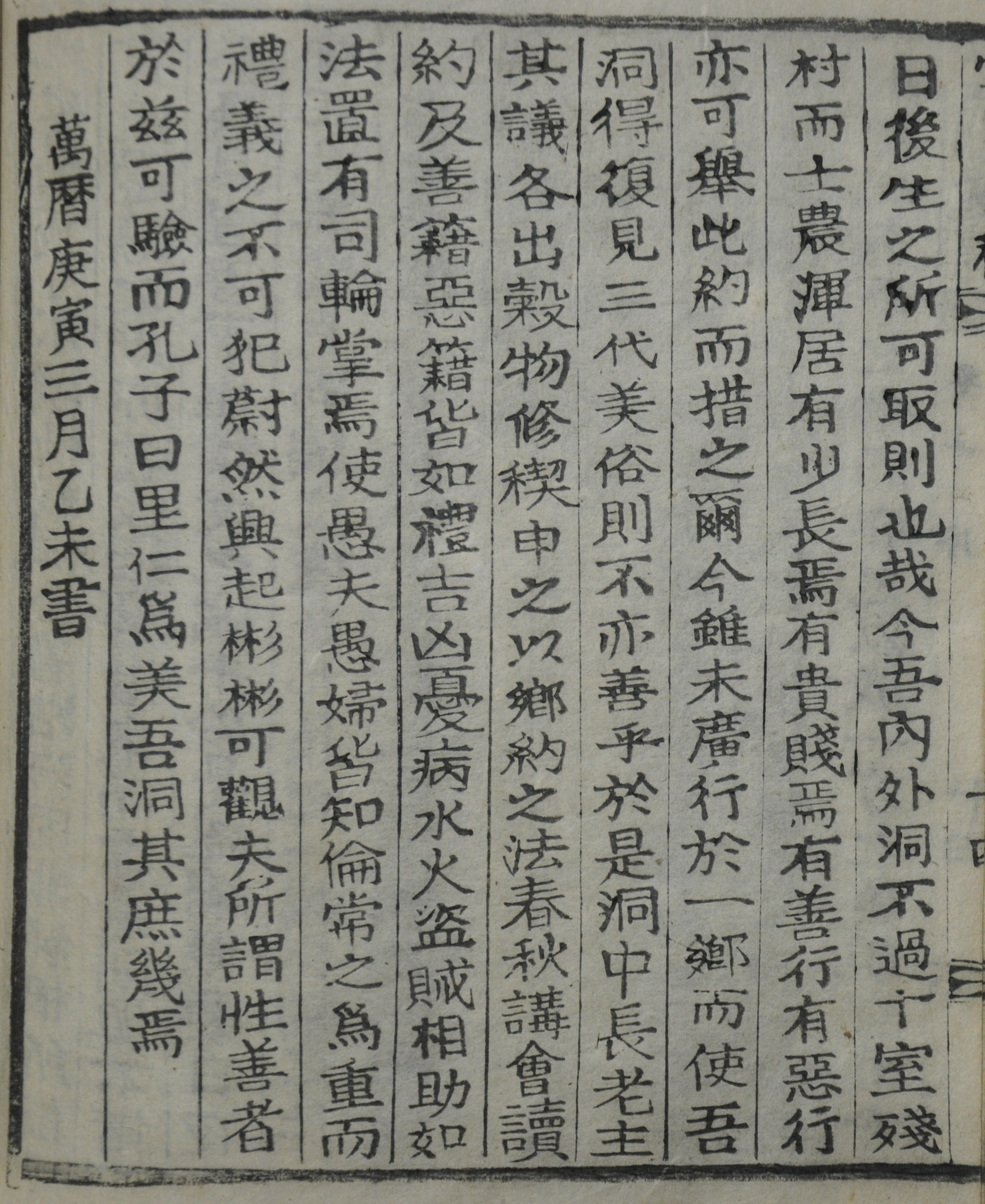

1590년 합천 출신의 유학자 이영(李霙)이 작성한 동중향약계(洞中鄕約契)의 서문이다. 이영의 유고(遺稿)인 『운포일고(雲圃逸稿)』와 기타 자료에서 동중향약계에 대한 다른 언급을 찾을 수 없기 때문에, 동중향약계의 시행시기와 지역, 성격에 대해서는 정확하게 알 수 없다. 또한 동중향약계라는 이름이 공식적인 향약계의 명칭인지도 명확하지 않다. 다만 서문에 나오는 ‘오동(五洞)’이라는 표현과 향약이 한창 보급되던 16세기 말이라는 시대적 배경으로 보아, 이영의 일족인 성산이씨(星山李氏)가 거주하던 지금의 경상남도합천군합천읍외곡리 일대에서 시행된 것으로 여겨진다. 당시까지만 하더라도 이영이 거주하던 마을은 자곡리(紫谷里) 내지 상상곡(上上谷)이라 불렸었다.

서문의 제목에서 나타나듯이, 이때 시행된 계(契)는 일동(一洞)을 단위로 하고, 향약(鄕約)의 기본정신을 바탕으로 조직되었음을 알 수 있다. 먼저 서문에는 『주례(周禮)』의 당정(黨正)에서 시작되었으나, 한당(漢唐) 이래로 그 전통이 끊겼다가 송(宋)의 여씨(呂氏)가 비로소 만들고, 자양씨(紫陽氏)에 의해 증손(增損)되어 지금 오동(吾洞)에서 시행하게 되었다며, 향약 시행의 오래된 유래를 밝히고 있다. 이어 동중향약계의 결성과정과 기본 운영방침이 나타나 있다. 이에 따르면 최초 동중(洞中)의 장로(長老)들이 의논하여, 각기 곡물(穀物)을 내어 향약을 준수해 나가는 계(契)를 조직하게 되었다고 한다. 그리고 봄과 가을에 강회(講會)를 하고 선적(善籍)과 악적(惡籍)을 만들며, 모인 재물로는 길례(吉禮)와 흉례(凶禮) 및 각종 재해 등이 일어났을 때, 상조(相助)하는 비용으로 사용할 것을 결의하였다고 한다. 서문 마지막에는 이렇게 향약계가 실시된다면 오동(吾洞)이 공자(孔子)가 말한 ‘이인위미(里仁爲美)’ 한 곳이 될 것이라 하며, 서문을 마치고 있다.

[자료적 가치]

16세기 후반 재지사족(在地士族)들에 의해 향촌에 보급되던 향약(鄕約)의 시행 양상을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 16세기 중엽 이후, 퇴계(退溪) 이황(李滉)은 여씨(呂氏)와 주자(朱子)의 향약을 모체로 한 조선적 향약을 보급시켜 나갔는데, 본 향약계도 이러한 시대적 배경에 따라 시행된 듯하다. 그 내용에 있어서도 향촌 내 상부상조(相扶相助)를 위한 공동기금의 마련, 선적(善籍)과 악적(惡籍)의 작성을 통한 행동의 규제, 성리학적 가치관 확립을 위한 강회(講會)의 개최 등 당시에 보급되고 있던 향약과 유사하다.

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『雲圃逸稿』, 李霙, 景仁文化社, 1994

이광우