19세기 후반 경상도합천군(陜川郡)용주면(龍洲面) 일대에서 시행된 삼리향약(三里鄕約)의 서문으로 류종원(柳鍾源)이 작성

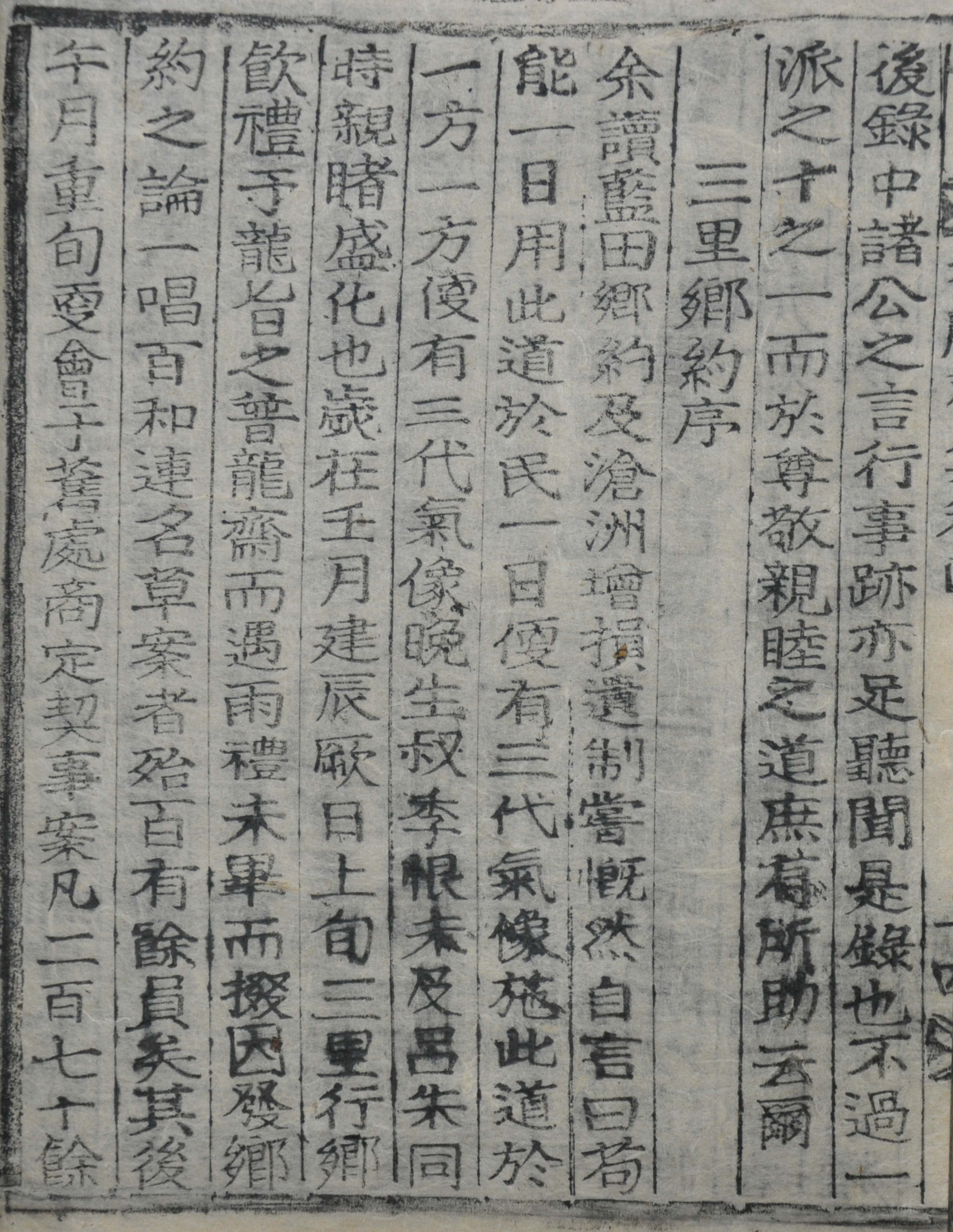

敬勝齋集 坤敬勝齋文集 卷之四 序 三里鄕約序敬勝齋集 卷四 十四

乾 : 目錄, 卷1 賦․詞․詩, 卷2 書

坤 : 卷2 書, 卷3 書, 卷4 雜著․記․序․跋․上樑文․祭文․墓表․墓碣銘․行狀, 卷5 附錄[내용 및 특징]

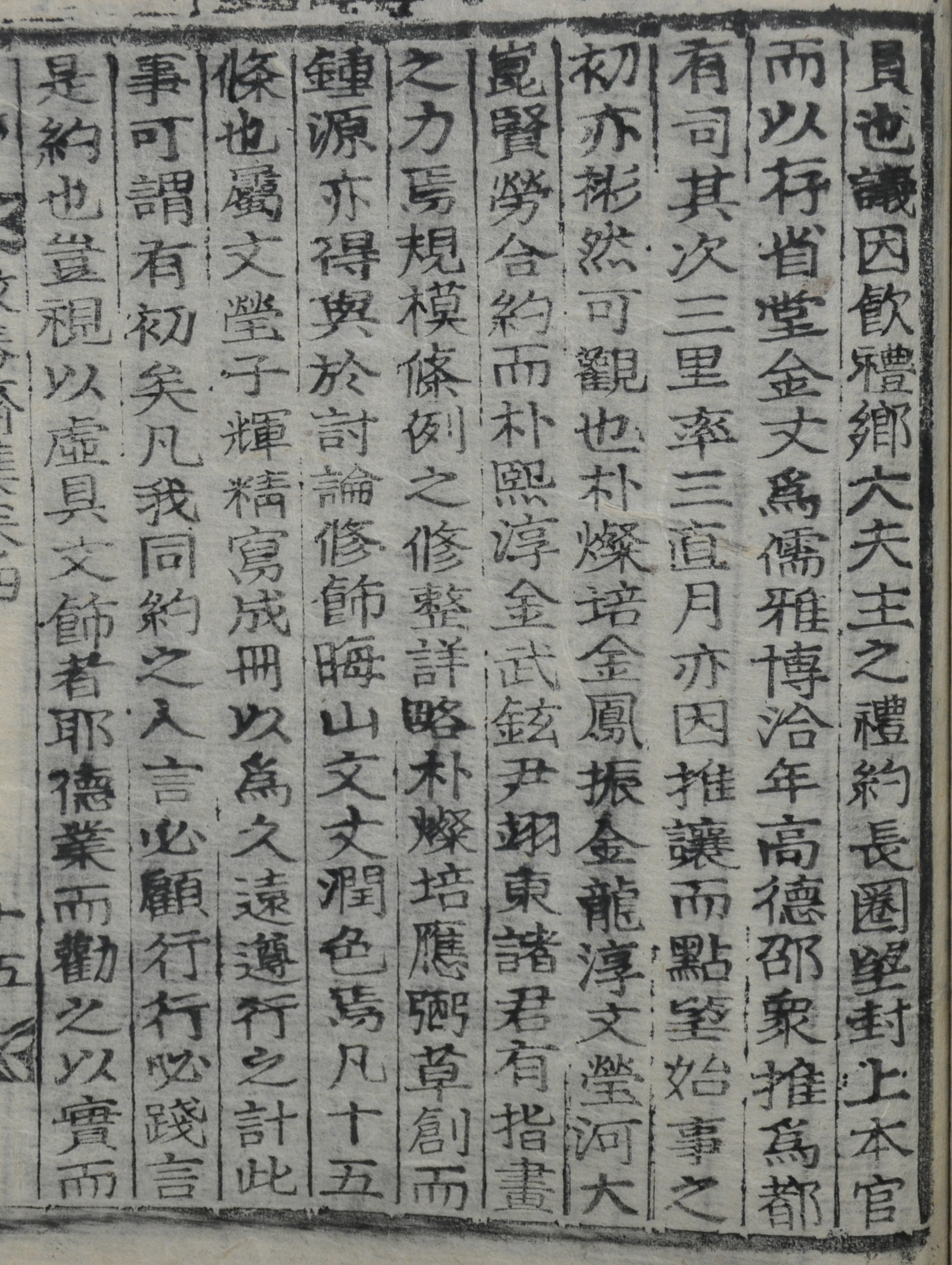

19세기 후반 경상도합천군(陜川郡)용주면(龍洲面)에서 결성된 삼리향약(三里鄕約)의 서문이다. 19세기에는 면(面) 또는 몇 개의 동리(洞里)로 구성된 향약이 많이 결성되는데, 삼리(三里)라는 명칭에서 보듯이 본 향약도 3개의 동리가 중심이 되어 결성된 것으로 여겨진다. 한편, 서문을 작성한 류종원(柳鍾源)이 기거했던 가호리(佳湖里)와 최초 향약 결성을 약속했던 용지(龍旨)는 모두 용주면의 반촌(班村)이다. 또한 최초 본 향약 절목 제정에 간여한 인물들 모두 지금의 용주면 일대에 거주했다는 사실은 삼리향약이 이곳의 대표적인 세 개의 반촌이 중심이 되어 결성된 향약임을 뒷받침한다.

서문에는 삼리향약이 시행되기까지의 과정과 운영에 있어서의 당부를 언급해 놓아 본 향약의 성격을 파악 할 수 있게 해준다. 먼저 서문에는 일찍이 남전(藍田)에서 시행된 여씨향약(呂氏鄕約)과 주자증손향약(朱子增損鄕約)을 읽고 선망했음을 밝히고 있다. 그러다 지난 임월건진(壬月建辰), 즉 3월 상순(上旬)에 삼리(三里)가 용지(龍旨)에 있는 보룡재(普龍載)에 모여 향음례(鄕飮禮)를 행하였으나 우천으로 중단하고, 다만 100여명이 향약을 만들 것을 결의하여 초안(草案)을 작성했었다고 한다. 그리고 5월에 보룡재에 다시 모여, 270여명이 향약의 계안(契案)을 정했는데, 이때 향대부(鄕大夫)가 향음례를 주관하고 약장(約長)을 권망(圈望)해서 관청에 보고하였으며, 김재식(金在埴)을 도유사(都有司)로 추양(推讓)하고, 삼리(三里)에서 각기 1명씩 직월(直月)로 점망(點望)했다고 한다. 류종원의 문집인 『경승재문집(敬勝齋文集)』과 다른 자료에 삼리향약에 대한 상세한 기록을 찾을 수 없어, 본 향약의 실시 시기는 명확하게 알 수가 없다. 다만 서문에 언급된 ‘임월(壬月)’과 최초 향약 절목 제정에 참여한 인물들의 생몰 연대를 볼 때, 1886년이나 1891년에 결성된 것으로 추측된다.

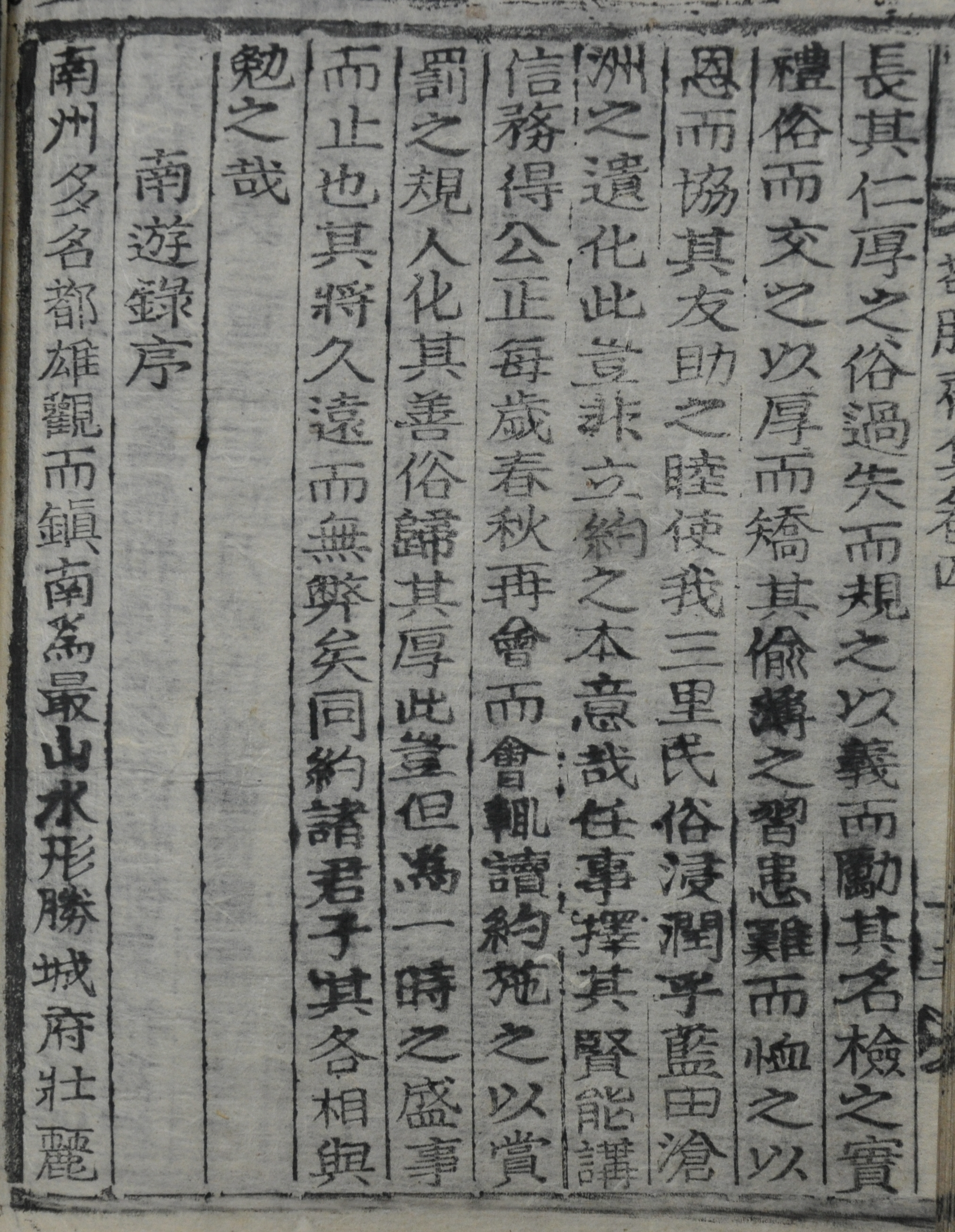

이어 당시 삼리향약의 절목 제목에 간여한 인물들이 나열되어 있다. 이에 따르면 박찬배(朴燦培), 김봉진(金鳳振), 김용순(金龍淳), 문형(文瑩), 하대곤(河大崑)이 합약(合約)을 하고, 박희순(朴熙淳), 김무현(金武鉉), 윤익동(尹翊東) 제군(諸君)이 여러 일에 힘썼다고 한다. 또 박찬배, 박응필(朴應弼)이 규모(規模)와 조례(條例)를 수정․상략(詳略)하여 초창(草創)한 것을 류종원이 검토하였으며, 문상질(文尙質)이 윤색(潤色)을 가해 15개 조항을 완성하였고, 문휘(文輝)가 이를 베껴 성책(成冊)되었다고 한다. 서문 마지막에는 삼리향약이 향약의 4대 강령(綱領)인 덕업상권(德業相勸), 과실상규(過失相規), 예속상교(禮俗相交), 환난상휼(患難相恤)을 규범의 근간으로 삼고 있다는 것, 강신(講信)․독약(讀約)․상벌(賞罰)의 시행 등 약원(約員)들이 서로 향약 시행에 힘쓸 것에 대한 당부가 언급되어 있다.

[자료적 가치]

삼리향약은 지금의 합천군용주면의 3개 동리가 함께 결성한 것으로, 18~19세기 면리(面里) 단위로 시행되던 향약의 양상이 나타나 있는 자료이다. 서문에 향약이 결성되고, 임원이 결정되자 지방관에게 해당 사항을 보고했다는 대목은 본 향약과 관(官)과의 긴밀한 관계를 추측 할 수 있다. 한편, 삼리향약 제정에 참여한 인물들은 지금의 합천군용주면 일대 대표적인 반촌(班村) 출신을 망라하고 있어, 19세기 후반 이곳 사족들의 동향을 알 수 있게 해준다.

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『敬勝齋文集』, 柳鍾源, 景仁文化社, 1994

『南平文氏大同譜』, 南平文氏大宗會, 뿌리出版社, 1995

이광우