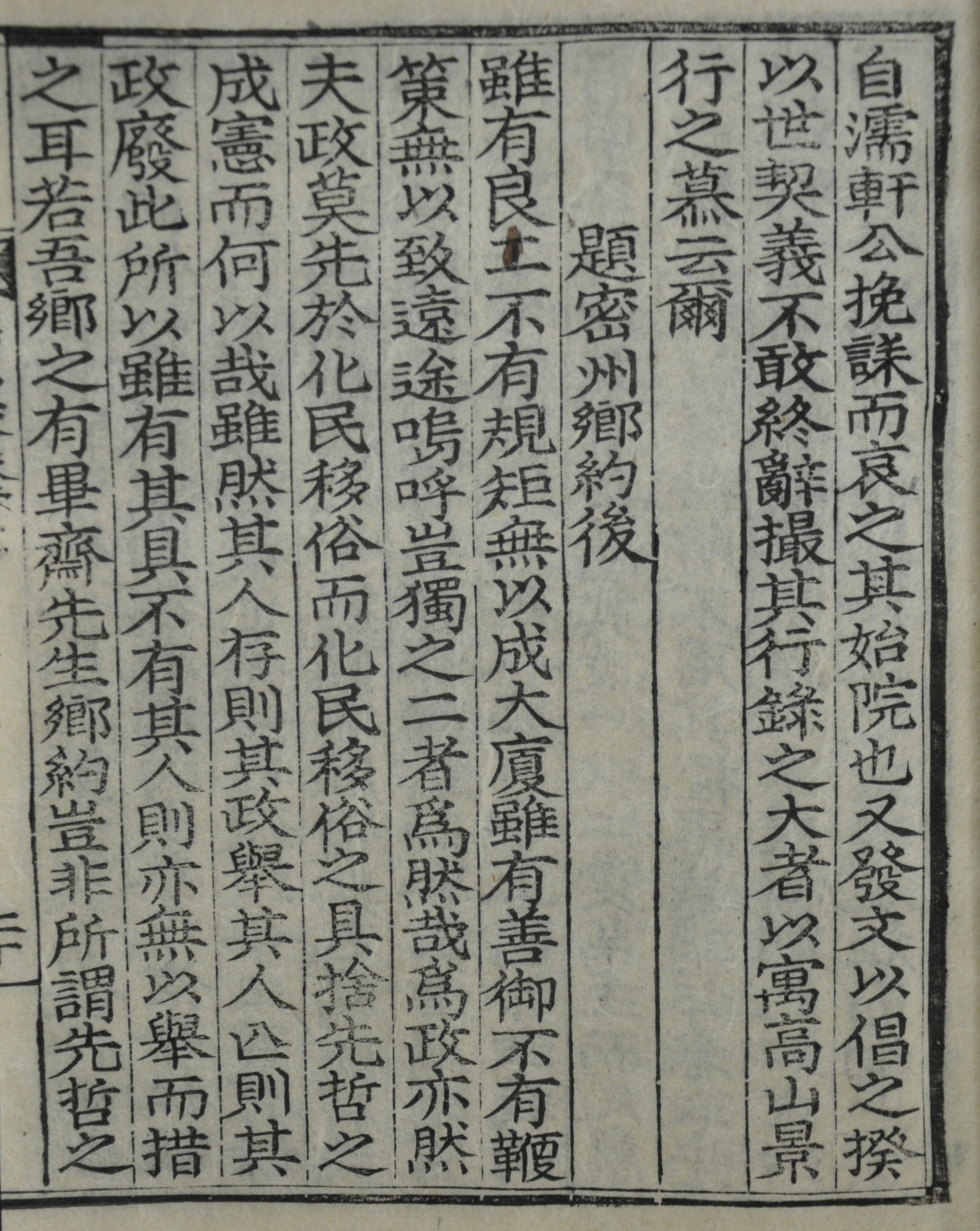

조선후기 高宗 연간 慶尙道密陽府에서 향촌 교화를 위해 密陽府使申奭均이 제정한 향약의 題後로, 밀양 출신의 유학자 李炳憙가 작성

省軒先生文集 卷之七省軒先生文集 卷之十二 題密州鄕約後省軒先生文集 卷十二 二十

一 : 目錄, 卷1 詩

二 : 卷2 書, 卷3 書

三 : 卷4 書, 卷5 書

四 : 卷6 書, 卷7 書

五 : 卷8 書, 卷9 書

六 : 卷10 雜著, 卷11 雜著

七 : 卷12序·記·跋·箴銘·上樑文, 卷13 祝文·告由文·祭文

八 : 卷14 祭文·哀辭誄文·告詞, 卷15 碑銘·墓表·墓誌銘·墓碣銘

九 : 卷16 行狀·遺事, 卷17 附錄

[내용 및 특징]

密陽府使로 있던 申奭均은 1880년 향촌 교화를 목적으로 密州鄕約을 제정하였다. 고을 단위의 향약은 일반적으로 재지사족들이 守令의 협조 하에 官의 권위를 빌어 실시되던 것이 일반적이었다. 1880년 제정된 밀주향약 역시 당시 재지사족들의 협조 하에 만들어졌을 것으로 여겨진다. 향약이 제정되고 난 후, 당시 밀양 출신의 대표적인 유학자였던 李炳憙에 의해 신석균이 제정한 밀주향약의 題後가 작성되었다. 題後에는 工人이 큰 집을 짓기 위해서는 規와 矩가 있어야 되고, 馬夫가 먼 곳을 갈려면 채찍이 있어야 되듯이, 一鄕의 다스림이 이루어지기 위해서는 鄕約이 있어야 한다며 鄕約 제정의 의의를 언급해 놓았다. 이병희가 작성한 題後의 대략적인 내용은 다음과 같다.

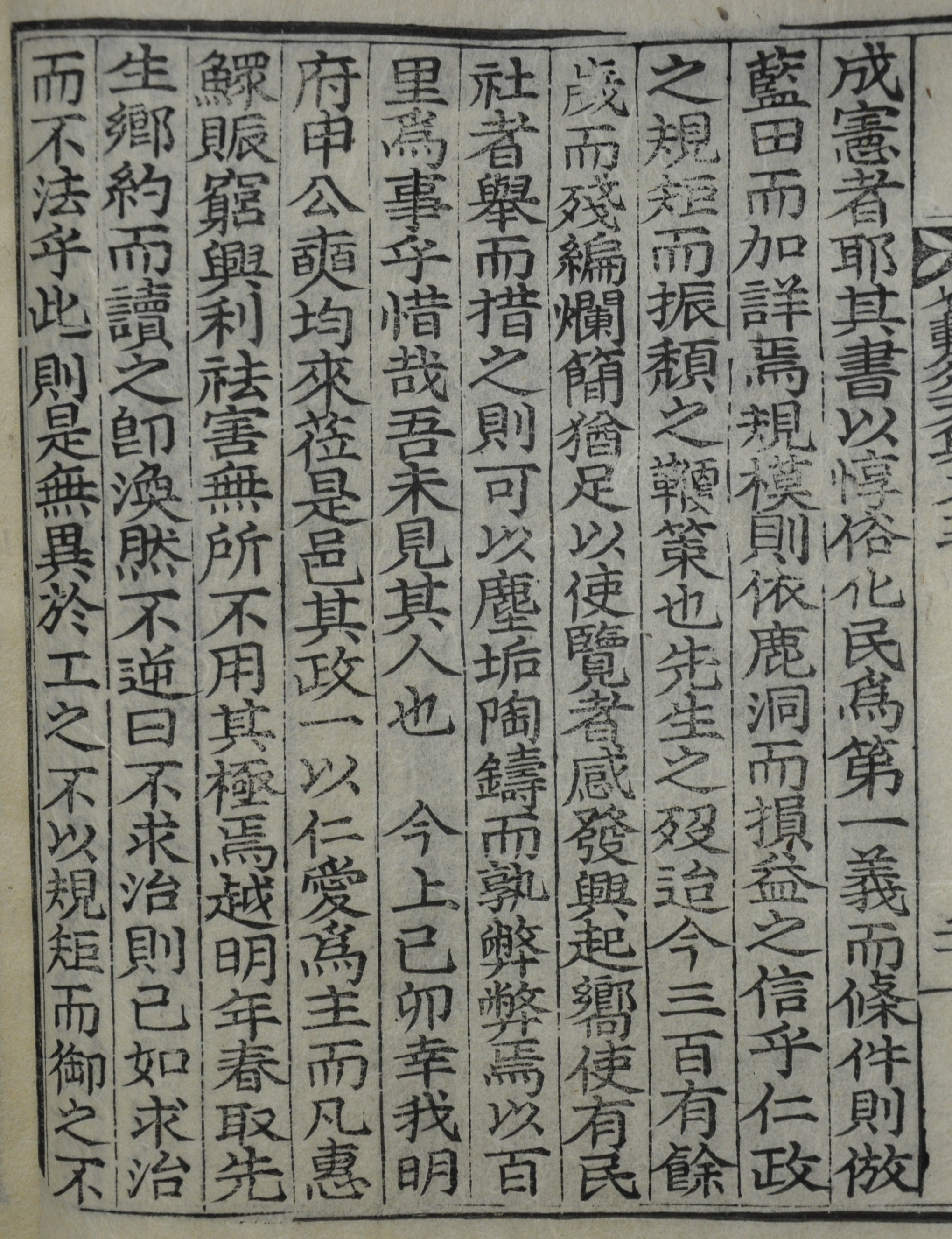

비록 良士가 있어도 規矩가 없으면 큰 집을 지을 수 없고, 좋은 馬夫가 있어도 채찍이 없으면 먼 길을 갈 수가 없다. 오호라! 어찌 이 두 가지만 그러한 것인가? 다스리는 것도 그러하다. 무릇 다스림에는 化民과 移俗보다 우선인 것이 없다. 化民과 移俗의 갖춤은 옛날 어진 이들의 成憲에 있지, 어느 곳에 있겠는가? 그렇지만 ‘그러한 사람이 있으면 그러한 정사가 거행되고, 그러한 사람이 없으면 그러한 정사가 廢하게 된다(其人存則其政擧其人亡則其政廢)’라는 것은 비록 도구가 있으나 사람이 없는 까닭이니, 또한 이를 거행하고 조정할 수 없게 된다. 우리 고을에서는 畢齋先生이 鄕約을 만들었으니 어찌 이른바 옛적 어진 이의 成憲이 아니겠는가? 이를 書하는데 있어 풍속을 도탑게 하고 民을 교화하는데 첫 번째 義로 했으며, 조목은 藍田의 鄕約을 모방하되 상세함을 더하였다. 規模는 鹿洞의 것을 본받아 이에 損益을 가하였으니, 과연 仁政의 規矩이고 振頹의 채찍이라 할 수 있다. 先生이 돌아가신지 300여년이 흘러 그 향약이 殘編爛簡해졌으나, 족히 보는 자로 하여금 感發하고 興起케 할 만하다. 앞으로 民社를 만드는 자가 있어 이를 거행하고 조정한다면, 塵垢陶鑄함으로써 ‘누가 이를 써서 백리를 다스리는 일로 삼는 것(孰弊弊焉以百里爲事乎)’을 이룰 수가 있을 것이다. 하지만 애석하게도 나는 그러한 인물을 보지 못하였다.

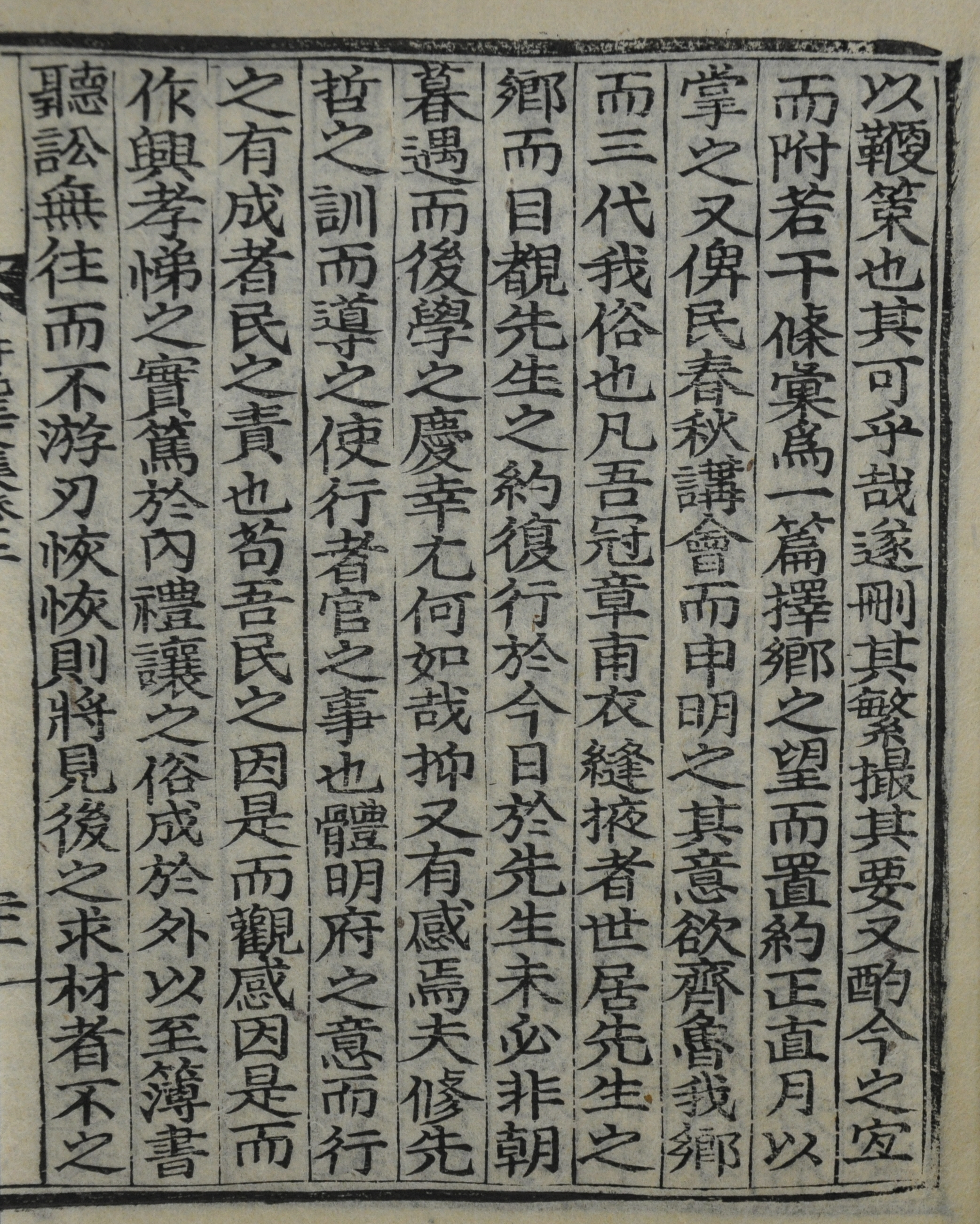

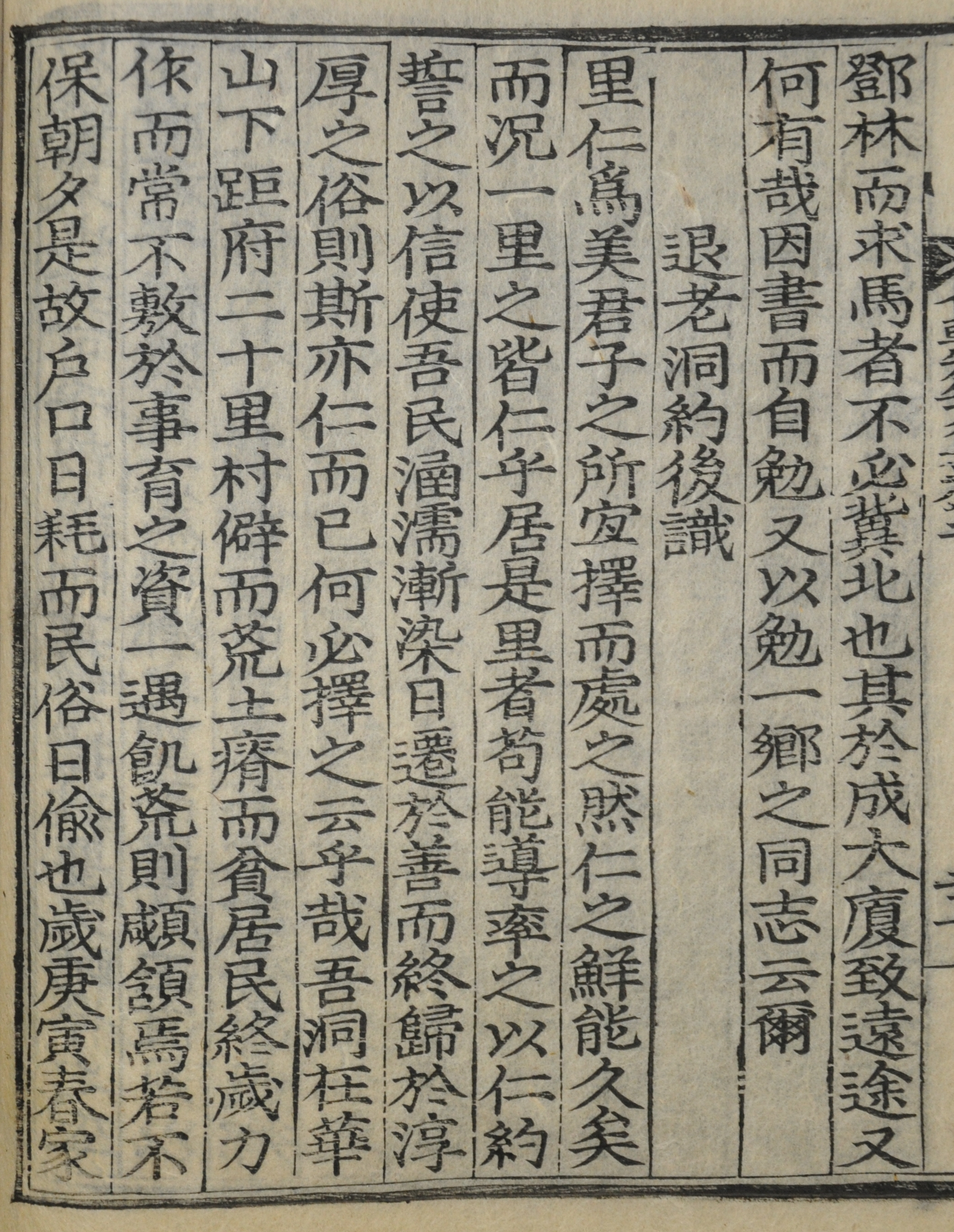

今上이 계신 己卯年에 다행히 우리 明府로 申公奭均이 이 고을에 부임하여 다스림을 행함에 仁愛 하나로써 主를 삼아, 무릇 鰥에게 은혜를 베풀고, 窮民은 구휼하고, 利를 흥하게 하고, 害를 내쫒는데 그 최선의 방법을 쓰지 않는 적이 없었다. 그리고 이듬해 봄에는 先生의 鄕約을 취하고 이를 읽어 의심스럽던 것을 풀리게 하니, 逆曰하지 않고 다스림을 구하지 않는다면, 만약 다스림을 구하였으나 不法하는데 그치게 될 것이다. 이는 곧 工人에게 規矩가 없고, 馬夫에게 채찍이 없는 것과 다를 바가 없으니 옳다고 할 수 있겠는가? 이에 그 번잡한 것을 삭제하여 요점을 간추리고, 지금의 時宜를 참작하여 약간의 조항을 붙이고 모아 1篇으로 엮었으며, 고을에서 어진 이를 택하여 約正과 直月을 두고 이 일들을 담당하게 했다. 또 民으로 하여금 春秋講會를 열게 하여 이를 거듭 밝히게 하였으니, 그 뜻은 우리 고을을 齊나라와 魯나라의 지방과 같게 하고, 우리 풍속을 三代의 것으로 만들고자 하는데 있다. 무릇 우리 冠章甫와 衣縫掖들은 先生의 고을에 世居하면서 先生의 鄕約을 目睹하여 금일에 이를 다시 행하게 되었으니, 先生을 아침저녁으로 만나는 것이 꼭 아닌 것이 아니며 後學에게는 참으로 경사로운 일이 되어 더욱 다행이 아니겠는가? 또 느끼는 것이 있으니, 무릇 옛적 어진이의 가르침을 닦게 하고 이것으로 이끌게 하는 것은 官의 일로 體는 明府의 뜻이나, 이를 행하여 이루는 것은 결국 民의 책임이 된다. 진실로 우리 民들은 이로 인하여 보고 느끼고, 이로 인하여 孝悌의 실천을 作興함으로써 안으로는 禮讓의 풍속을 이루는데 돈독히 하고, 밖으로는 簿書聽訟이 없어지는데 이르게 하여 遊刃恢恢하게 해야 할 것이다. 그렇게 한다면 곧 장차 材木을 구하는데 鄧林에 가지 않아도 되고, 말을 구하는 데 冀北의 것으로 할 필요가 없게 되니, 큰 집을 짓고 먼 길을 가는데 또한 무슨 필요가 있겠는가? 이로 인하여 書하니 스스로 힘쓰고 一鄕의 同志에게 권해야 할 뿐이다.

이상 題後를 통해 1880년 신석균의 주도로 만들어진 향약이 金宗直의 것을 모범으로 하고 있음이 나타난다. 그리고 밀양의 사족들이 합심하여 그 뜻을 잘 따르기를 바라고 있다. 그런데 고을 단위로 시행되던 향약은 鄕權을 주도하던 세력과의 의논 불일치로 제대로 시행되는 경우가 드물었다. 특히 鄕論의 분열이 심화되기 시작한 18세기 이후에는 이러한 현상이 더욱 두드러졌다. 지금까지 전해져 오는 밀양의 鄕案 자료를 살펴보면, 18세기 이후에는 一鄕의 士族을 대표할 수 있는 향안 작성이 이루어지지 않음이 나타난다. 따라서 수령이었던 신석균이 주도한 향약도, 이병희의 題에서 나타난 기대만큼의 성과를 보지 못했을 가능성이 높다.

[자료적 가치]

조선후기 고을을 단위로 한 鄕約 시행의 추이를 살펴 볼 수 있다. 조선중기부터 一鄕의 재지사족들은 향촌 자치기구인 留鄕所를 중심으로 鄕約을 시행해 왔었다. 하지만 조선후기에 접어들면서 재시사족들의 사회적 지위 약화, 鄕論의 분열 등으로 一鄕을 아우르는 향약 시행이 어려워지게 되었다. 각 고을의 뜻있는 인사와 고을의 교화를 이루려는 몇몇 지방관들에 의해 향약 시행이 시도되나 사실상 원하는 만큼의 성과를 이루지 못하는 것이 대부분의 추세였다. 慶尙道 密陽府의 형편도 이와 유사했을 것이다. 당시 密陽府使였던 申奭均이 제정한 향약 관련 자료가 거의 남아 있지 않아, 그 시행여부와 성격 등을 파악하기는 어려운 실정이다. 하지만 19세기 후반 당대의 사회상을 고려하고, 密陽 지역을 아우르는 향약이 오랫동안 실시되지 않고 있던 상황을 감안해 보건데, 密州鄕約이 제정되었으나 그 실질적인 시행은 제대로 이루어지지 않았을 것으로 추측할 수 있다.

『驪州世稿 省軒集』, 李炳憙, 正進文化社, 1977

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『退老里誌』, 李佑成 編, 정진문화사, 2003

李愼成, 사단법인 퇴계학부산연구원, 2007

이광우