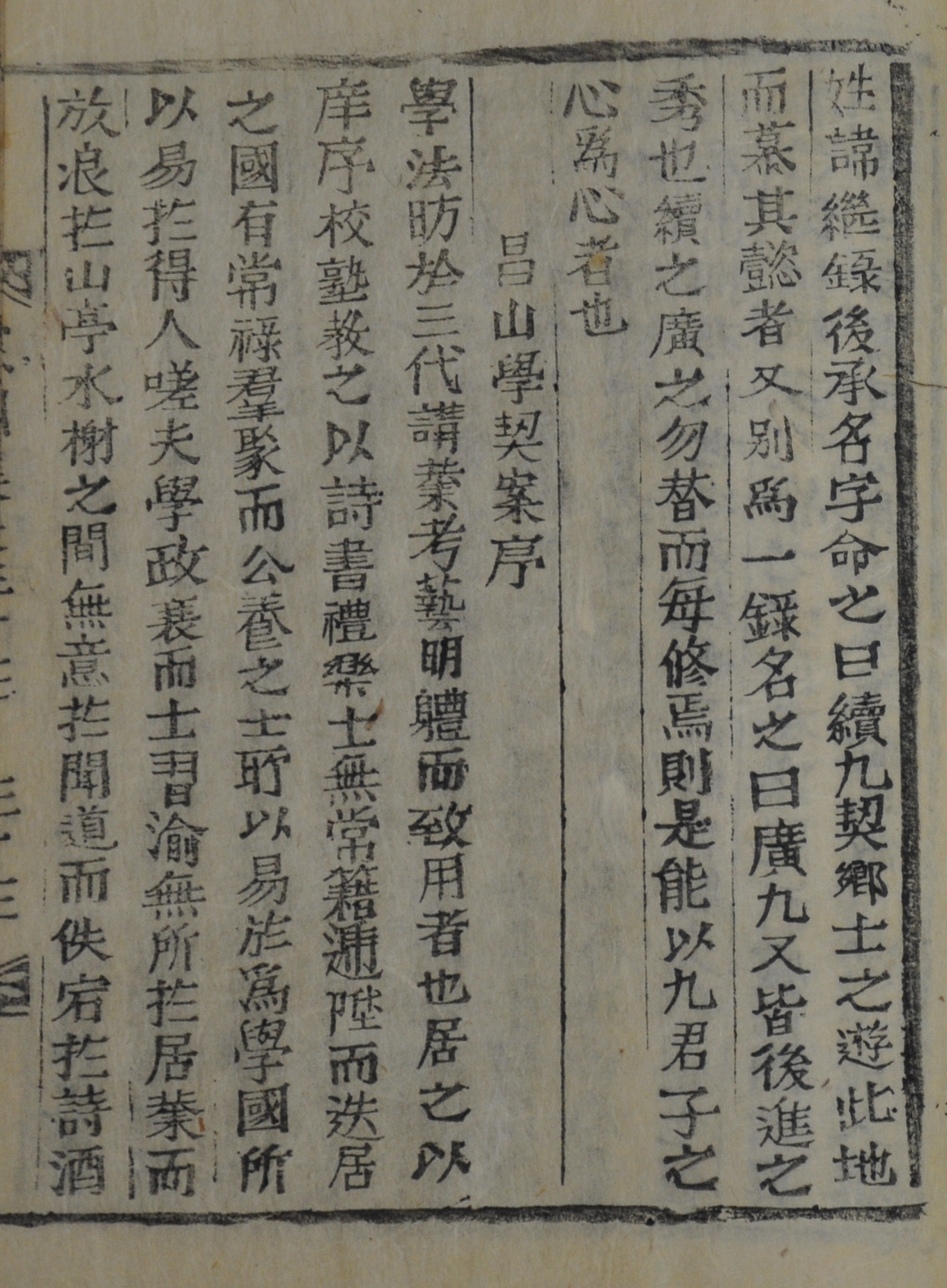

19세기 후반 경상도창녕 지역의 유림들이 강학과 교화를 목적으로 결성한 창찬학계(昌山學契)의 계안(契案) 서문으로 성주의 유학자 이진상(李震相)이 작성

寒洲集 十七寒洲集 卷之三十三 序 昌山學契案序寒洲集 卷三十三 三十三

一 : 卷1 詩, 卷2 詩

二 : 卷3 詩, 卷4 疏․策

三 : 卷5 書, 卷6 書

四 : 卷7 書, 卷8 書

五 : 卷9 書, 卷10 書

六 : 卷11 書, 卷12 書

七 : 卷13 書, 卷14 書

八 : 卷15 書, 卷16 書

九 : 卷17 書, 卷18 書

十 : 卷19 書, 卷20 書

十一 : 卷21 書, 卷22 書

十二 : 卷23 書, 卷24 書

十三 : 卷25 書, 卷26 書

十四 : 卷27 書, 卷28 書

十五 : 卷29 書, 卷30 書

十六 : 卷31 書, 卷32 書

十七 : 卷33 序, 卷34 記

十八 : 卷35 跋․論, 卷36 辨․攷

十九 : 卷37 說, 卷38 後說

二十 : 卷39 雜著, 卷40 雜著

二十一 : 卷41 雜著, 卷42 雜著, 卷43 雜著

二十二 : 卷44 雜著, 卷45 雜著

二十三 : 卷46 銘․箴․贊․上樑文․祭文, 卷47 碑文․墓碣銘․墓表․墓誌

二十四 : 卷48 行狀, 卷49 行狀․傳

[내용 및 특징]

19세기 후반에 결성된 창산학계(昌山學契)의 계안(契案) 서문이다. 창산은 경상도창녕(昌寧)의 별칭이다. 창산에는 일찍이 조선중기 성주 출신의 유학자 정구(鄭逑)가 수령직을 지냈던 곳으로, 당시 창녕지역 교화에 큰 영향을 끼쳤었다. 이에 1868년 창산의 하(河)씨와 노(盧)씨 두 가문이 중심이 되어, 강학과 교화를 목적으로 한 창산학계를 결성하였고, 그 계안의 서문을 정구의 학맥을 이어 받은 성주 지역의 유학자 이진상(李震相)에게 부탁한 것이다. 이진상에게 서문을 부탁한 것은 1875년 창산의 강림재(江林齋)에서 있었던 약회(約會) 때이다.

서문에는 창산학계의 결성 과정과 의의, 목적 등이 언급되어 있다. 서문에서는 우선 학계의 의의에 대해 설명하고 있다. 삼대(三代) 때부터 상서(庠序)에서 시서예악(詩書禮樂)을 가르치며 인재를 길렀으나, 이후 학정(學政)이 쇠퇴해지고 사습(士習)이 투박해져, 선비들이 산정수사(山亭水榭)에서 시와 술로 방랑하고 있으며 거업(居業)할 곳이 없는 실정이라면서, 비록 수계(修禊)란 것이 한진(漢晉)시대에 있었으나 이것은 다만 불제(祓除)의 의(義)만 있고, 모임을 마친 후, 해영자적(觴詠自適)하는 정도일 뿐이라며, 아쉬움을 토로하고 있다. 그러면서 우리나라의 경우 문물이 한진 때보다 성행하여 삼대의 융성함에 비교할 수 있으나, 근일에 유풍이 부진하여 여부(廬阜)가 절소(絶塑)하는 근심과 녹동(鹿洞)이 국초(鞠草)되는 일이 있다며 한탄하고 있다. 다만 학문에 뜻을 둔 자라도 여수(旅酬)에 관례(觀禮)하는데 공억(供億)의 비용을 감당할 수 없는 상황에서 학계라는 것이 만들어져, 각종 예회(禮會)를 대비하는 비용으로 쓰고 있으니, 도리어 쇠세(衰世)의 미규(美規)라고 위로를 하며 학계가 만들어진 의의를 설명하였다.

이어 서문에는 창산에 학계가 만들어진 과정과 이진상이 서문을 작성하게 된 연유에 대해 언급하고 있다. 서문에 따르면, 창산은 정문목공(鄭文穆公) 선생이 일찍이 창교(倡敎)한 후에 많은 문학지사(文學之士)가 나왔고, 이에 지난 무진년(1868년)에 하씨와 노씨 양 가문이 서로 결계하여 서로 결속력을 다지고 학문을 돈독히 하려 했다. 그러나 치우쳐 불함(不咸)하는 것을 싫어하여 계를 넓혀 다른 여러 인사들을 추입하게 되었고, 향원(鄕員)에서부터 도유(道儒)들까지 참여하게 되었다고 한다. 이들을 모두 안(案)에 서명하니 무릇 200여원이나 되었다. 이때가 을해년(1875년) 강림재에서의 약회 때였는데, 이곳은 노씨들의 추사(秋舍)로 하씨 선정(先亭)의 대암(對岸)에 있어 서로 마주보는 곳에 위치하니, 경치가 매우 수려한 곳이라고 한다. 이 약회 때에 이진상 본인이 외람되게 승좌(陞座)의 자리를 맡아 먼저 향음례를 행하고, 3일 동안 시문을 고과(考課)하였으며 경의(經義)를 발문(發問)하여으니, 심히 즐거웠다고 한다. 당시 계안을 만들 때, 계원들은 명부에 서문이 없어서는 안 된다며 자기에게 정중히 부탁을 했었고, 이에 거절하지 못하고 서문을 쓰게 되었다고 밝히고 있다.

서문의 마지막 부분에는 창산학계에 대한 이진상의 바람이 나타나 있다. 이진상은 서문에서 계의 결성이 다만 시와 술을 즐기기 위한 것이 아니며, 그 본의는 효제(孝悌)에 충실하여 성명(性命)에 통달하고, 예양(禮讓)을 행하며 검약(儉約)을 지키는데 있으니, 이를 서로 권면해야 할 것을 당부하였다. 그리고 이것이 근래 들어오고 있는 외국의 문물로부터, 우리의 바른 학문을 지킬 수 있는 작은 도움이 될 것이라고 말하고 있다.

[자료적 가치]

19세기 후반 학계 결성을 통한 창녕 지방 사족들의 동향을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 창녕 지방의 사족들은 조선중기 수령으로 부임하였던 성주 출신의 유학자 정구의 교화를 기리고 그의 학문을 계승하며, 창녕을 비롯한 인근 유림들 간의 결속력을 강화한다는 취지로 1868년 창산학계를 결성하였다. 이러한 학계의 결성은 사족의 향촌지배력이 약화된 19세기 후반 학연과 지연을 중심으로 사족들 간의 결속력 강화를 위한 목적도 포함되어 있다. 한편, 이 자료를 통해 정구 학통에 대한 지역적 전개 양상의 일면목과, 19세기 후반 외국문물의 유입에 따른 유림들의 대응 방향도 엿 볼 수가 있다.

『韓國文集叢刊: 寒洲集』, 李震相, 民族文化推進會, 2003

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 민음사, 1990

『退溪學派와 理 철학의 전개』 , 琴章泰, 서울대학교 출판부, 2007

이광우