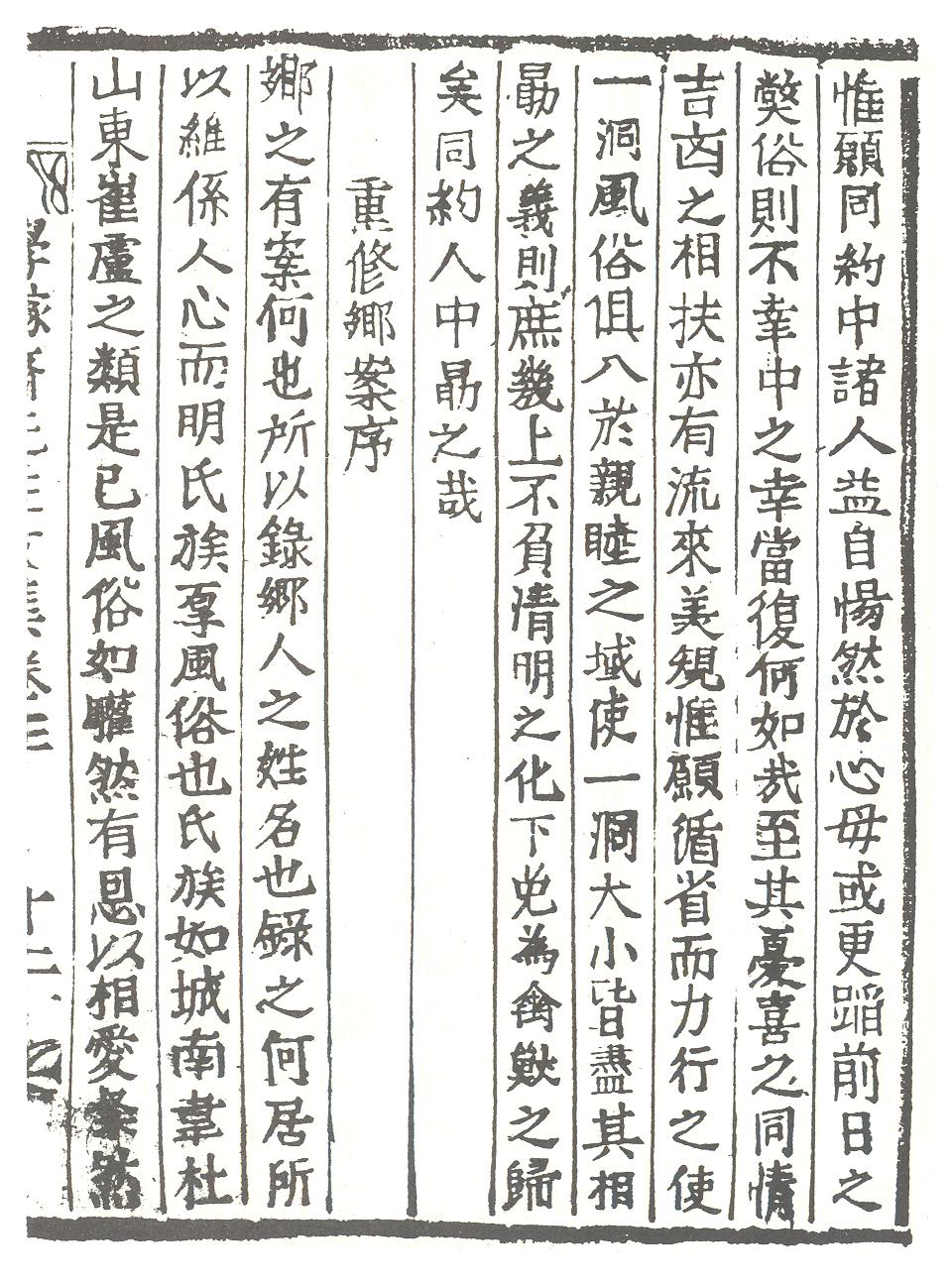

星州鄕案을 重修하면서 쓴 序文

學稼齋集學稼齋先生文集卷三 序學稼齋先生文集卷三 十二

내용 및 특징

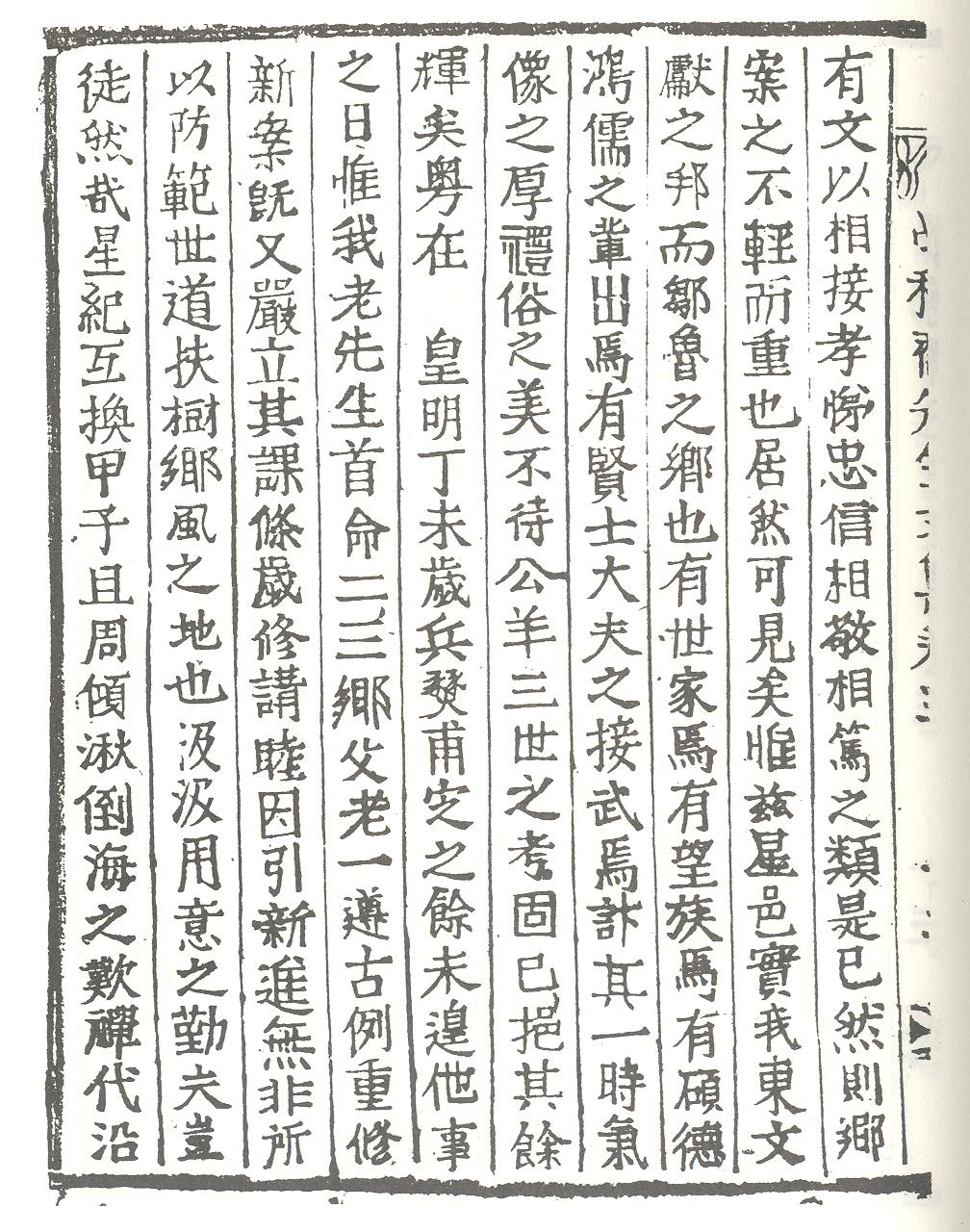

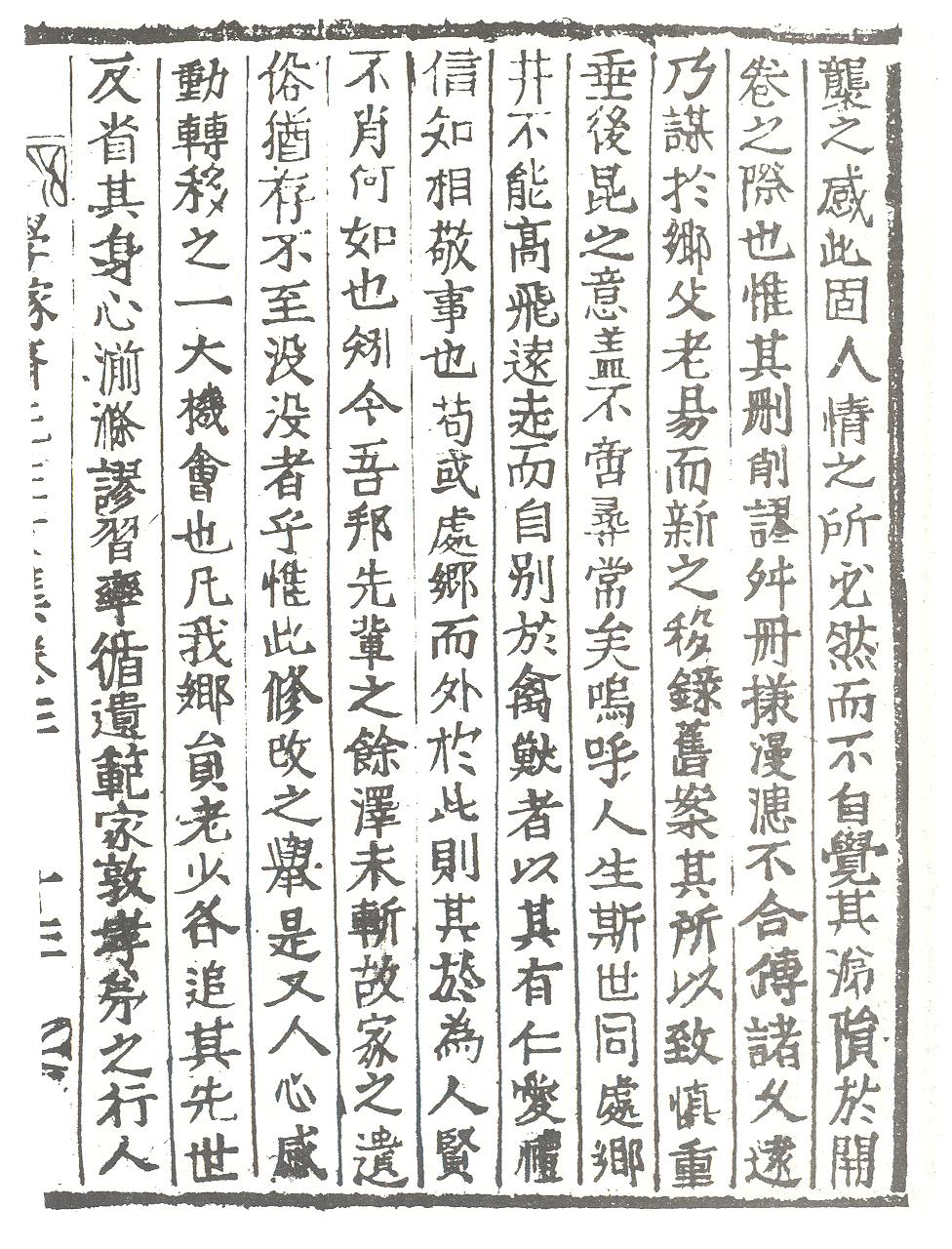

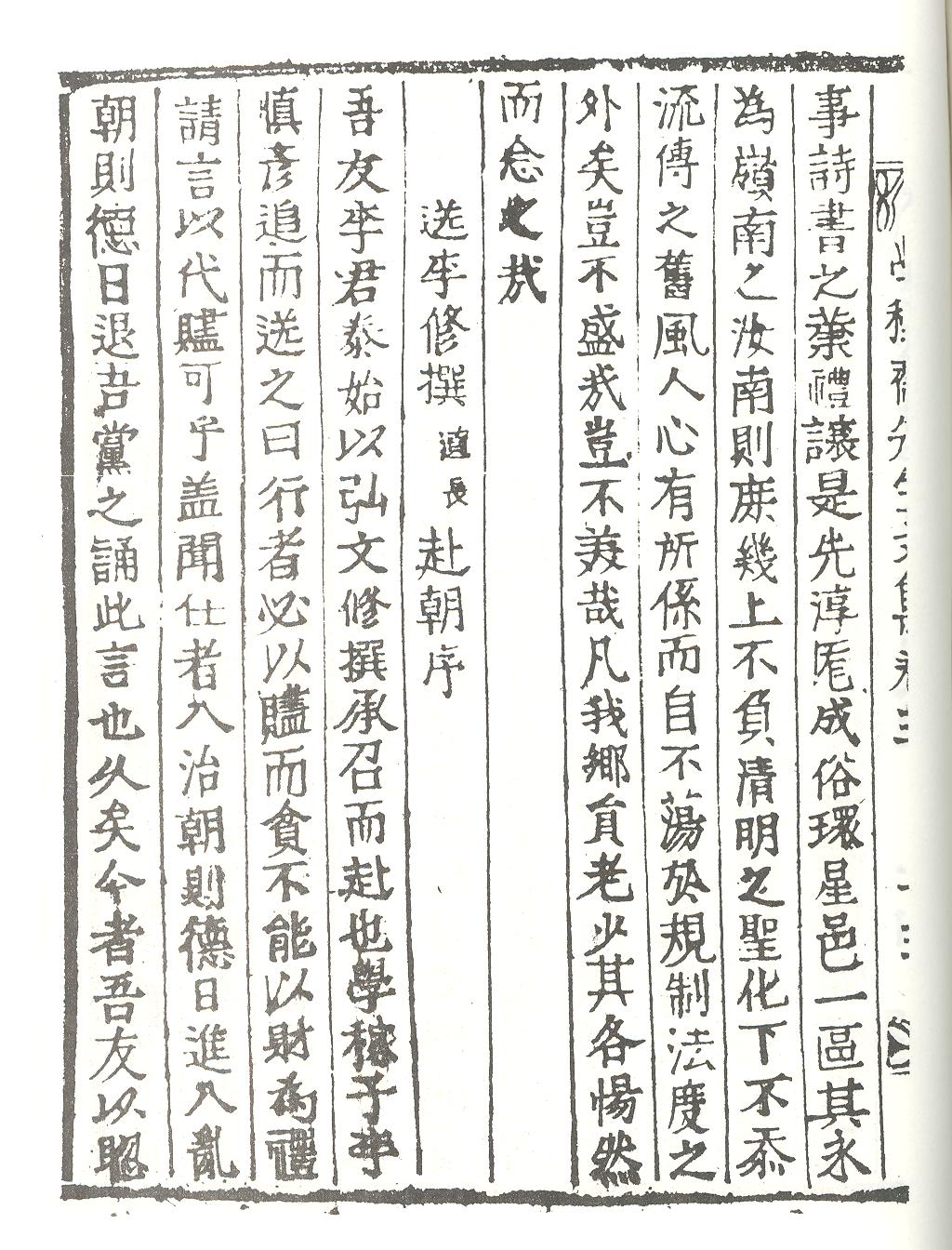

양반의 명부인 鄕案은 각 고을 단위로 작성되었다. 향안에의 등재는 곧 지역사회에서 양반임을 자타가 공인하는 것이므로 아주 중요하게 취급되었고, 여기에 문제가 있게 되면 엄청난 분란이 일어나기 마련이었다. 또한 향촌의 양반들의 존재와 그들에 의한 향촌지배를 가늠해 보는 중요한 척도이기도 했다. 그래서 각 고을에서는 각기 향안에 입록하는 절차와 자격을 명백하게 규정하고 있었는데, 이를 鄕規라고 하였다. 이 서문에서도 鄕案은 고을 사람들의 성명을 기록한 것이며, 어디에 사는 가를 기록하여 인심을 안정시키고 씨족을 밝혀서 풍속을 후하게 하는 것이라고 하였다. 氏族이란 형제간의 우애가 돈독하고, 家法이 정연하였던 위원의 城南 韋氏家와 자손이 번성하고 문장이 뛰어난 가문이었던 杜氏家, 형제가 돈독하고 효우가 지극하였던 山東의 崔氏家, 후한의 학자 노식과 그 아들 노육의 가문인 盧氏家 같은 것이라고 하였다. 즉 향안에는 성명과 거주지, 본관을 기본적으로 기록하는 것이었다. 실제 향안에 入錄하기 위해서는 內外사족으로 허물이 없어야 했다. 내외사족이란 아버지와 어머니 가계 모두가 향안에 참여하고 있는 가문이어야 한다는 말이며, 허물이란 향리, 서얼의 후손이거나 이들과 결혼한 가문, 자신에 윤리도덕상의 중대과실자 등을 말한다. 따라서 자신은 물론이고 부계와 모계에 이러한 흠집이 있는지를 조사해서 결격사유가 없는 경우에만 입록이 가능하였다. 여기에 妻의 가계가 포함되어야 한다. 이러한 경우를 三鄕, 三參이라고 하였다. 삼참의 경우는 자신에게 윤리도덕적으로 큰 허물이 없으면 곧 바로 향안에 등재될 수 있었다. 그러나 二參의 경우는 이미 향안에 등록되어 있는 모든 사람들과 이전에 좌수, 별감을 역임하였던 원로들의 허락을 받아야만 입록이 가능하였다. 이처럼 향안에 들기란 매우 까다로웠다. 양반들만의 배타적 명부였던 향안은 본문에서는 풍속은 즐겁게 恩誼로써 서로가 사랑하고, 예절로써 상대하며 孝悌忠信으로서 서로가 공경하고, 독실하게 하는 것과 같은 것이기에 鄕案은 매우 중요한 것임을 강조하였다. 그러면서 星州는 우리나라에서 文獻의 중심지이며, 世家와 望族이 있어서 덕이 높은 君子와 학식이 깊은 선비가 배출되고, 어진 사대부가 이어진 곳이기에 考證하지 않더라도 그 유풍이 빛났음을 알 수 있다고 하였다. 그래서 왜란으로 인한 피해가 겨우 안정되던 정미년인 1607년에 성주군수가 앞장서서 2~3명의 鄕中父老들을 시켜서 古例에 따라 향안을 重修토록 하고, 학문을 강론하는 科目과 條例를 엄하게 세워 신진 후학들을 인도하여, 해마다 학문을 강론하고 화목을 도모하였는데 이 모든 것이 도리를 바로 잡고, 향풍을 세우는 것이었다고 하였다. 향안이 작성되기 위해서는 새로운 참여자들을 선정하여 향중에 가부를 물어야 했다. 많은 사람들이 인정하더라도 몇몇 사람들이 반대를 하면 무산될 수밖에 없었다. 실제로 수령이 임명한 좌수·별감들을 중심으로 향안이 작성되지만, 鄕中에서 物議나 원로들의 비난으로 혹은 取捨가 불공정하다는 이유로 파기되는 것이 빈번하였다. 향안작성을 둘러싼 문제의 핵심은 二參人을 취사선택하는데서 발생하였다. 개인적인 혹은 가문간의 갈등과 대립이 있었음을 충분히 짐작할 수 있는 대목이다. 하지만 성주의 향안은 임란이후 혼란스러운 향촌의 질서를 바로잡기 위하여 만들어진 것으로 사족 중심의 향촌질서를 확립하기 위한 조치였다. 또한 향안은 단지 양반들의 명부뿐만 아니라 조선시대 양반들의 향촌지배 조직인 향사당 혹은 鄕廳을 운영하는 사람들의 명부이기도 하였다. 다시말해 향사당의 좌수, 별감 등은 반드시 향안에 入錄된 인물로 한정하였던 것이다. 따라서 오랫동안 작성되지 못하여 새로운 인물들이 충원되지 못하면 향안은 노쇠해 질 수밖에 없었다. 나이많은 이들로 좌수별감을 추천할 수는 없는 일이었다. 그러니 매년 좌수와 별감을 추천하는 일이 지극히 窘塞해질 수밖에 없었다. 이런 일은 이참인을 제외함으로써 발생하는 문제였다. 이참인은 향안에 입록되지 못함으로써 원한을 품게 마련이고, 그럴 수밖에 없었던 좌수와 별감들은 뒷날 이들이 다시 입록되어 원통함을 씻을 수 있기를 기대하고 있었다. 실재로 몇몇의 향안은 三參만이 아니라 二參을 허용함으로써 이들의 기대에 부응하기도 하였다. 따라서 향안이 양반의 명부라고 하더라도 향안에의 등재여부가 양반과 상민을 판별하는 것이 아니라 누가 더 양반이냐를 따지는 문제였다. 이처럼 순수혈통 찾기는 양반 스스로를 구속하는 것이었고, 그 결과 향안의 작성을 더욱 어렵게 하고 있었다. 그러나 성주의 경우에는 17세기까지 향안의 입록이 대체로 활발히 진행되고 있었다. 이것은 이 지역이 양반중심의 지배체제로 급속히 진행되고 있었음을 의미한다. 향안이 언제 개수되는 것인지는 알 수 없다. 대분의 경우 향안은 5년마다 새로운 鄕員을 등록하도록 되어 있었다. 즉, 5년마다 다시 작성되는 원칙이었다. 星州鄕案은 임란직후인 1607년부터 1819년까지 200여 년간 34회에 걸쳐 작성되었다. 작성 시기는 불규칙하지만 1709년까지는 대체로 1~2년에 1번씩 작성되었다. 이주 生前에 29회에 걸쳐 향안이 작성 되었는데 그가 이 서문을 쓴 것이 언제였는지는 확인할 수 없다.

자료적 가치

『嶺南鄕約資料集成』

, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1987.

『學稼齋先生文集』

, 李{糹+宙}

,

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所

, 慶尙北道, 1991

『鄕案:星州鄕校』, 성주군, 성주문화원, 1999

안동, 정진영, 사랑방 안동, 2004.

이병훈