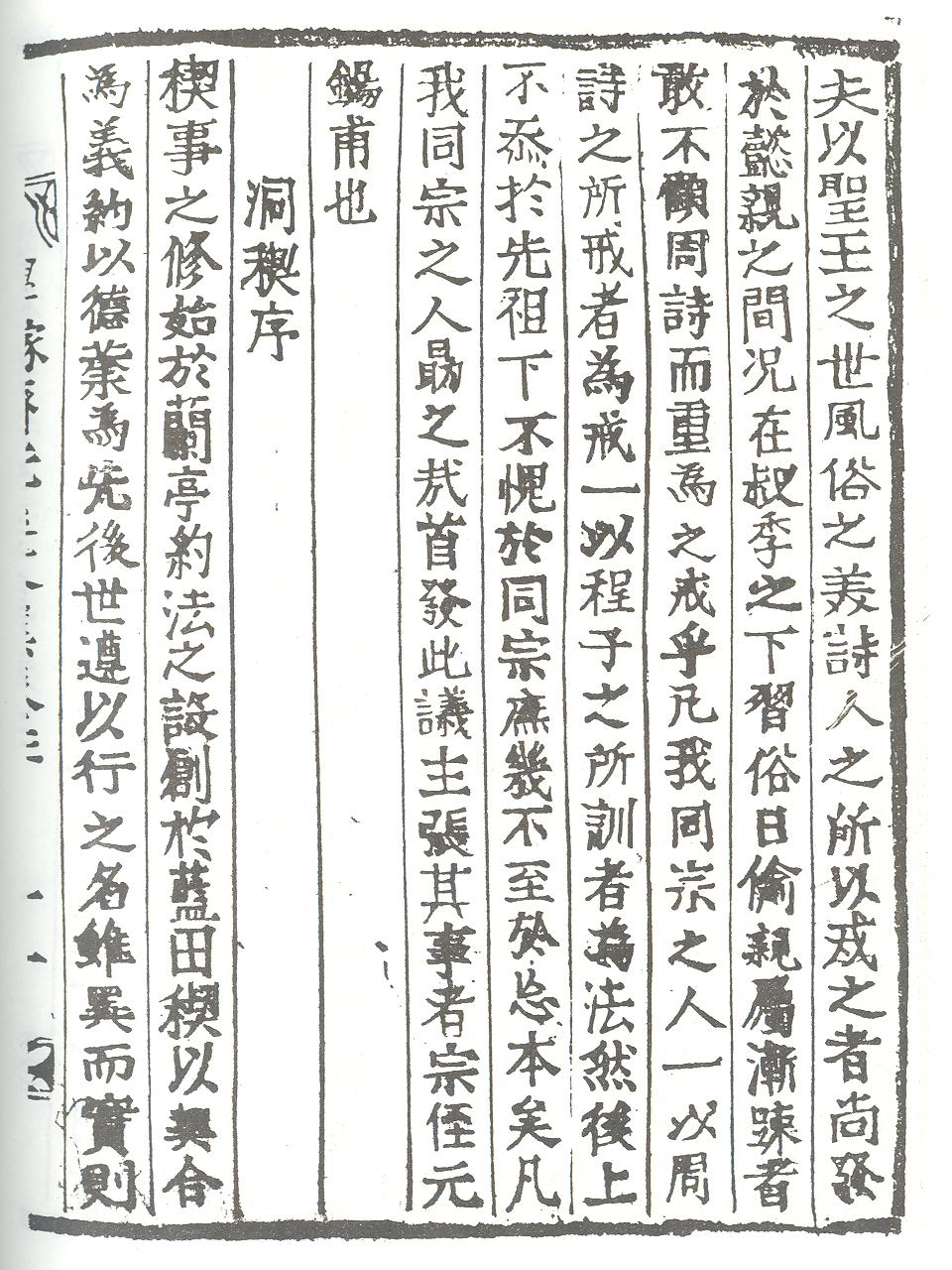

17세기 星州지역에서 시행한 洞稧가 相扶相助와 신분질서의 회복을 목적으로 만들어졌음을 알려주는 序文이다.

學稼齋集學稼齋先生文集卷三 序學稼齋先生文集卷三 十一

내용 및 특징

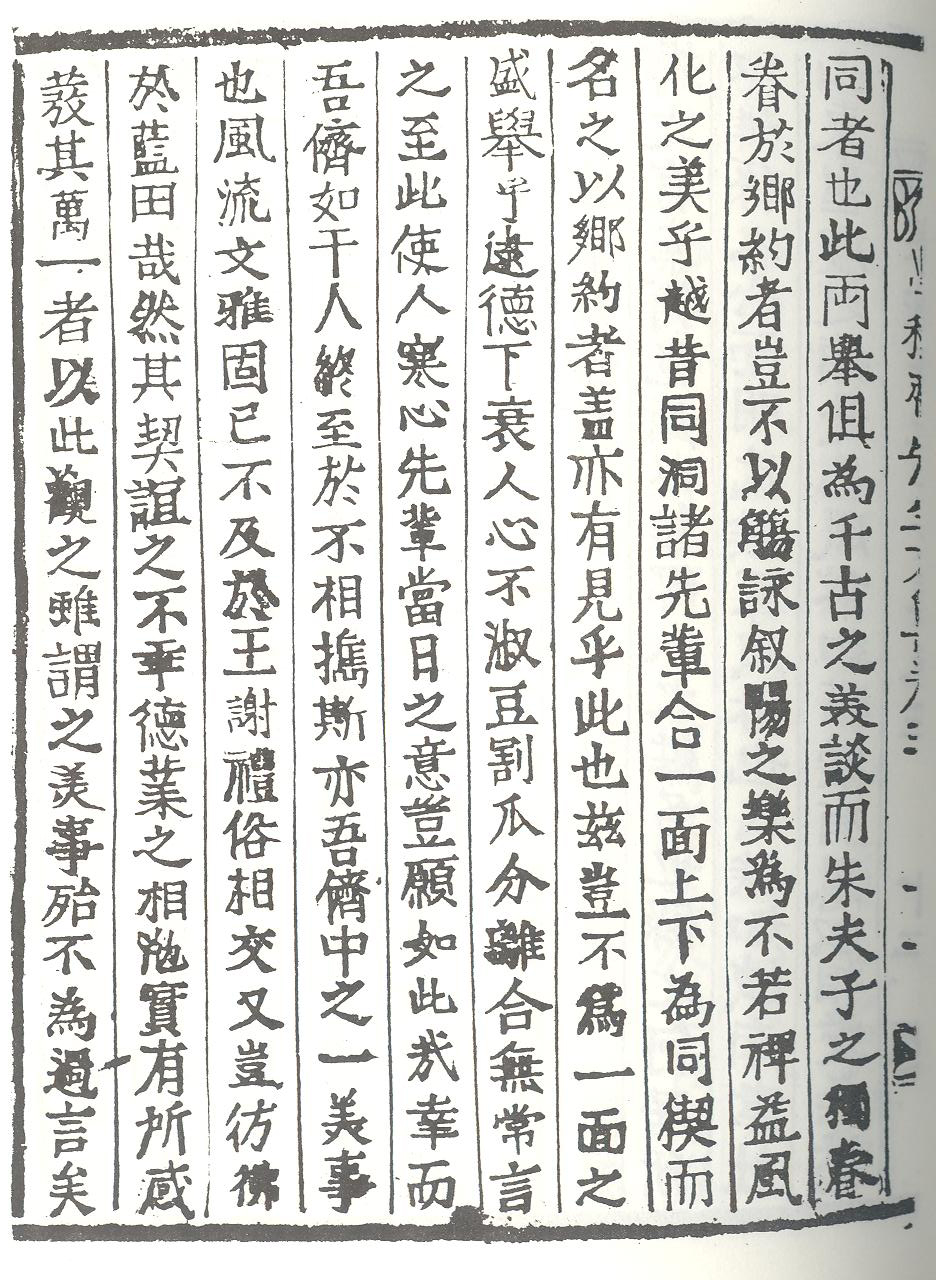

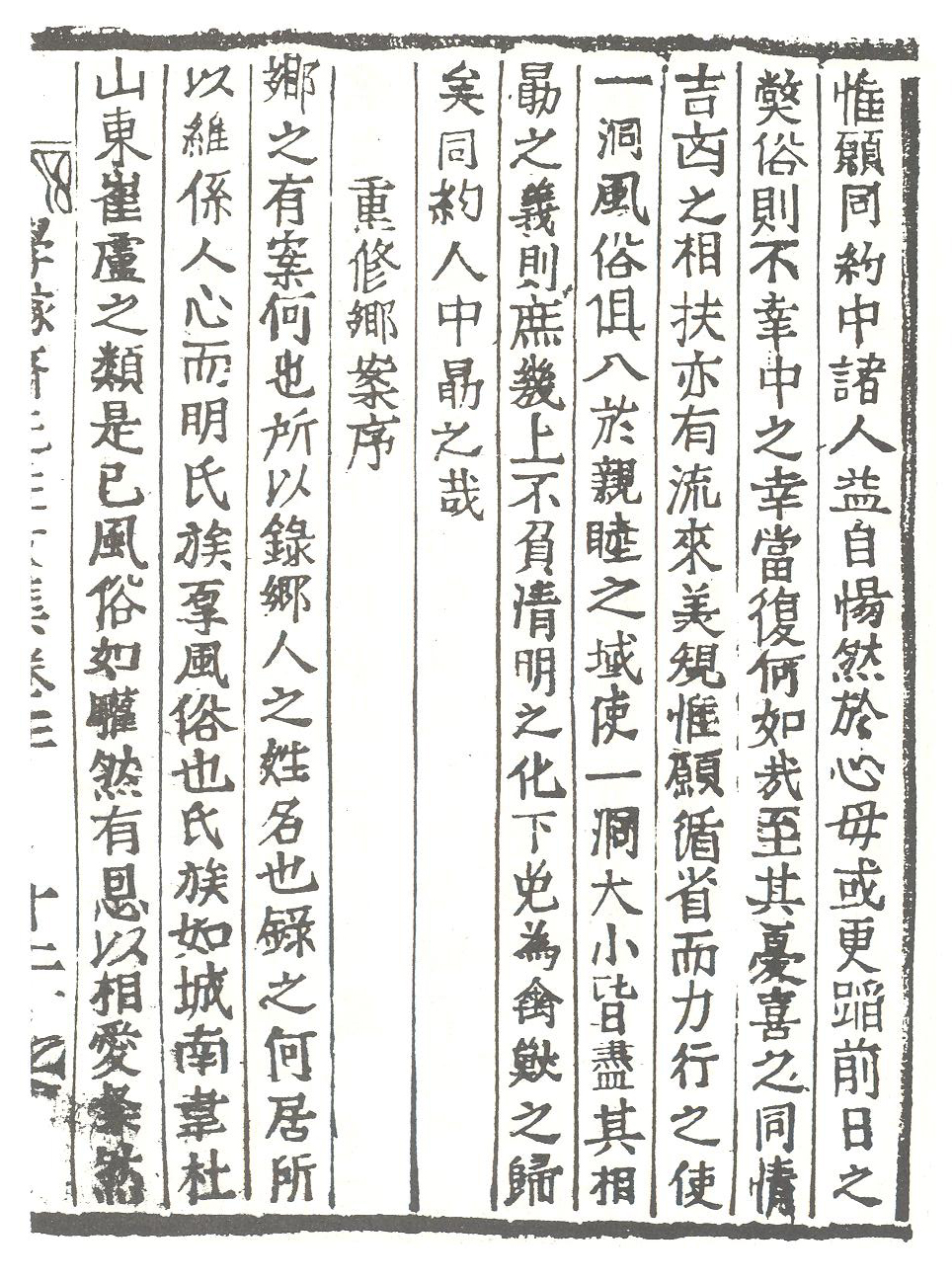

이 문서는 17세기 星州일대에서 시행되었던 洞稧의 序文으로 李{糹+宙}가 지었다. 그는 성주 월항리에 살고 있었는데, 이 동계가 실행된 곳이 그곳인지는 확실하지 않다. 서문에서는 契와 鄕約의 기원에 대하여 말하고 이어서 洞稧를 만들고 이의 시행세칙이 무엇인지를 알려주고 있다. 그 내용을 보면 계를 닦는 것은 옛날 王羲之가 蘭亭에서 시작하였고, 향약의 창설은 藍田의 呂氏鄕約에서 비롯하였다. 계는 친밀한 것 즉 契合으로 뜻을 삼았고 향약은 德業으로 만들었다고 한다. 후세에 이것을 따르고 시행하였는데 그 명칭은 비록 달랐지만 실제로는 동일하여 그 두 가지의 일이 千古의 미담이 되었다고 하였다. 이는 곧 동계와 향약의 명칭이 다르지만 그 내용은 같다는 것이다. 계속해서 朱熹가 유독 鄕約에 전념한 것은 술과 詩로써 회포를 푸는 것의 즐거움이 교화를 도와 풍속을 순화시키는 것의 아름다움만 못하였기 때문이라고 하였다. 이주는 當代에 이르러 離合이 무성하지만 다행히 동지 몇 사람이 이러한 것에 끌려 들어가지 않고 있기에 이들과 함께 계를 만들게 되었다. 또한 이들의 계가 비록 옛 선현들이 시행한 예속에는 미치지 못하더라도 그 稧意에 어긋나지 않고, 덕업을 서로 권면하는 데는 미흡하나마 분발하는 바가 있었으니 아름다운 일이라고 하였다. 그러면서 원컨대 동맹한 사람은 스스로의 마음을 더욱 가다듬어 지난날의 弊習을 踏襲하지 않도록 해야 하며 근심과 기쁨을 서로 동정하고, 吉凶事를 서로 扶護하는 데에는 전해오는 좋은 규약이 있으니 이를 준수하여 온 동네에 풍속이 親睦의 경지에 들어가게 하고, 온 동네의 大小事를 서로 돕는 의리를 다하게 된다면 위로는 맑고 밝은 덕화를 저버리지 아니하고, 아래로는 禽獸와 같아짐을 면하게 될 것이라고 하면서 맹약한 同志들은 서로 힘쓸 것을 강조하였다. 즉, 지난날에 만들어 진 향약의 규약을 지키면서 사람의 분수에 맞게 행동하기를 요청하고 있다. 동계의 설립목적은 기본적으로 동족간 또는 한 마을간의 相扶相助로 인식되고 있었다. 그리하여 혼인과 喪事에 부조하고 환난에 서로 도우며, 춘추에 모여 歡好之情을 나누었던 것이다. 하지만 17세기부터는 임란이후 무너진 上下의 질서, 즉 신분계층간의 불협화음을 洞稧를 통하여 해결하고자 하는 의도를 나타내고 있다. 실제 鄕約은 16세기부터 실시되고 있었지만, 그것이 조선후기까지 줄곧 시행되어온 것은 아니었다. 대부분의 향약은 일정 기간에만 또는 미실시된 채로 끝났던 것이 많았다. 향약의 계속적인 실시는 불가능하였던 것이다. 그 원인은 지역적, 시대적 사정에 따라 아주 다양하게 나타났지만 크게 세 가지로 요약할 수 있다. 첫째 變亂이나 계속적인 흉년, 둘째 향약을 주도했던 세력의 변화, 셋째 신분적 갈등을 원인으로 볼 수 있다. 변란이나 계속적인 흉년으로 인해 향약의 계속적인 실시가 불가능하였던 경우는 전국적으로 찾아볼 수 있다. 이러한 사정은 17~18세기에 실시되는 鄕約, 洞約의 대부분이 舊規의 重修를 표방하고 있었던 점에서 확인할 수 있다. 여기서 舊規란 임란이전에 실시되었던 것임을 알 수 있다. 임란으로 인한 인명과 재산의 막대한 손실은 거의 전국적으로 향약의 계속적인 실시를 불가능하게 하고 있었다. 가령 “임란이후 인물이 소진하여 一縣의 사람이 수십 명도 채 되지 않으며, 一洞에 居하는 사람 역시 數三人에 불과하여 외롭고 쓸쓸하기 그지없다”라는 표현은 達城지방의 사정이었는데, 이리하여 임란이전에 실시되었던 上契와 下契를 貴賤을 구분 않고 하나의 契로 합하지 않을 수 없었다. 달성과 인접한 성주 역시 크게 다르지 않은 상황이었을 것으로 보인다. 결국, 이러한 현실 속에서 위의 洞稧가 만들어졌던 것이다.

자료적 가치

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 , 嶺南大學校 出版部, 1987.

『學稼齋先生文集』, 李{糹+宙},

『조선시대 향촌사회사』, 정진영, 한길사, 1999.

이병훈