檜淵書院에서 매월 講會를 개최할 때 지켜야할 鄕飮酒禮의 의식 절차를 적은 것으로 임란이후 鄭逑가 지은 것이다.

寒岡先生文集寒岡先生文集卷之九 雜著寒岡先生文集卷之九 二十

내용 및 특징

월조약회의는 鄭逑가 1593년 이후 晩年에 만든 것으로 이전에 만든 月朔講會契의 契會時에 행할 鄕飮酒禮의 절차를 적고 있다. 정구는 1583년 檜淵書堂을 세운 뒤 문하생들에게 月朔講會契를 만들게 하고, 이 계의 규정을 제정하였다. 이때 제정한 契會立議는 鄕約契의 시행규칙이라는 데서 일반적인 향약과 구별된다. 이 규목은 呂氏鄕約을 따른다고 되어 있으나, 이 계는 일종의 讀書契이고, 扶助契였다. 이후 임란이 끝난 후 사회적 혼란속에서 사람들이 향음주례에 대하여 말로만 알고 이의 실천하는 법을 모르기에 계원들이 계원들이 講會를 개최할 때 지켜야할 의례, 즉 월조약회의를 제정하게 되었던 것이다. 향음주례는 고을의 유생이 모여 향약을 읽고 揖讓하는 법과 술 마시는 법을 지키던 선비의 잔치였다. 향음주례는 지방관이 興學의 치적으로 즐겨 사용하였는데, 까다로운 ‘法度’는 인륜과 사회 紀綱을 순화시키고 유지하는 수단으로 보았기 때문이다. 이는 養老사상의 고취로서 孝親의 사회적 확산을 도모하려는 것이기도 하였다. 향음주례 역시 座次(齒序)문제와 더불어 失亂을 방지하는 강력한 사회교육이었던 것이다. 실행자와 과실자에 대한 褒貶은 향음례가 단순한 인식이나 절차로만 끝나지 않는 구속력이 있었음을 보여준다. 정구의 월조약회의는 향음주례의 이같은 사회 교육적 기능을 인정하여 마련한 것이지만 임란이후의 사회가치관의 상실을 염두에 둘 때 그의 이러한 관심은 당연하다 할 것이다. 정구의「言行錄」을 보면, “햠음향사의 예에 사람들이 비록 그 이름은 알지만 예절을 행하는 모습은 본 적이 없었다. 선생이 邑에 나아간 날 선비의 무리들로 하여금 禮를 행하게 하였다. 넉넉히 예법의 마당에서 놀아 사람들이 모두 대현이 하시는 바에 공경히 복종하였다. 행례시 사용하던 기물들은 모두 方圓長短·尺寸分釐를 잃지 않고 만들어진 후에야 古制를 회복하여 예에 사용하였다”라고 하였다. 이는 곧 향음, 향사례에 대하여 당시 사람들은 그 이름은 익히 알고 있었으나 이를 시행하는 것은 보지 못하였다는 것이다. 이에 정구가 선비무리를 시켜 이를 시행하여 모범하였을 뿐만 아니라 소용되는 도구 역시 古制로 복원하였음을 알 수 있다.

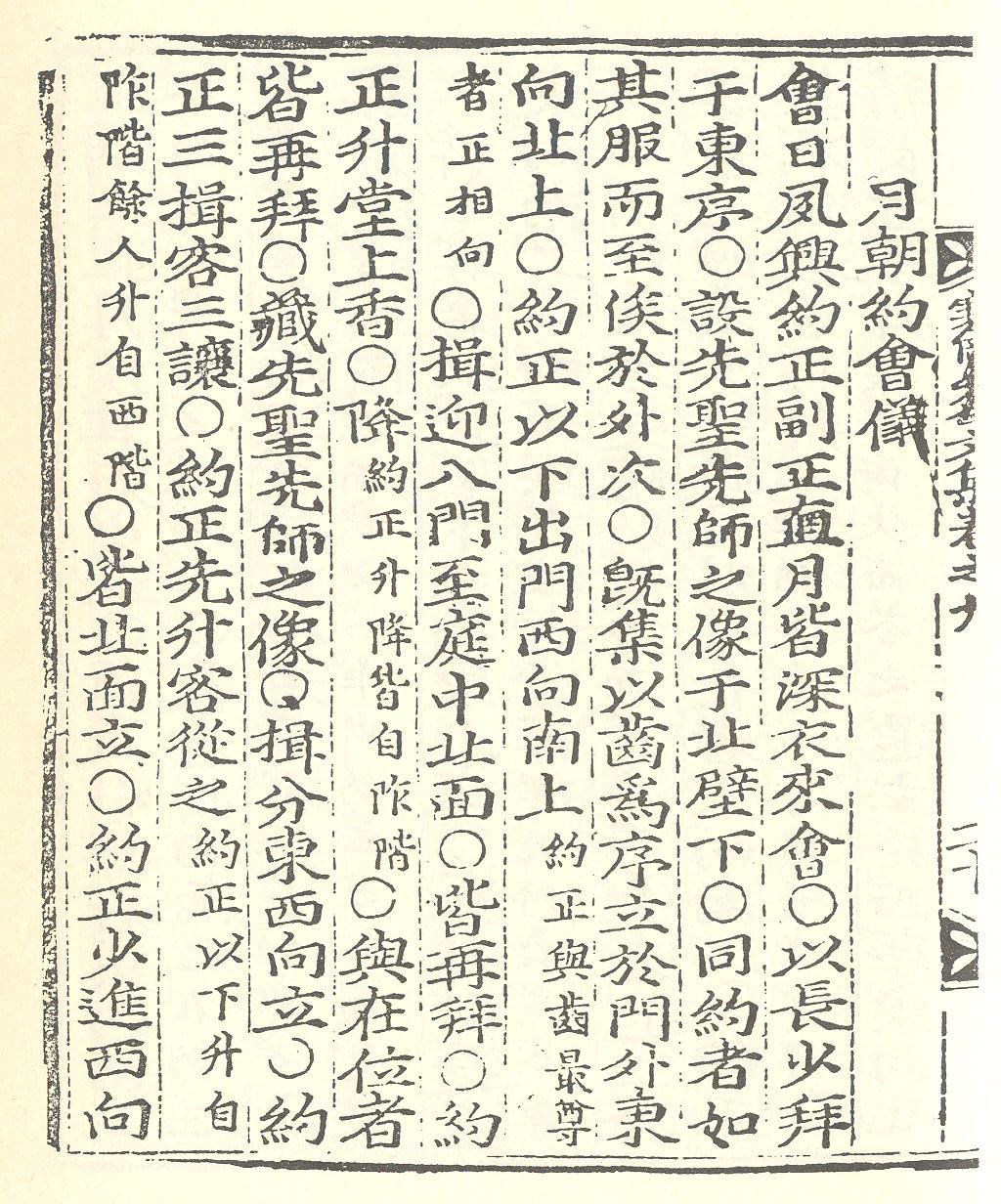

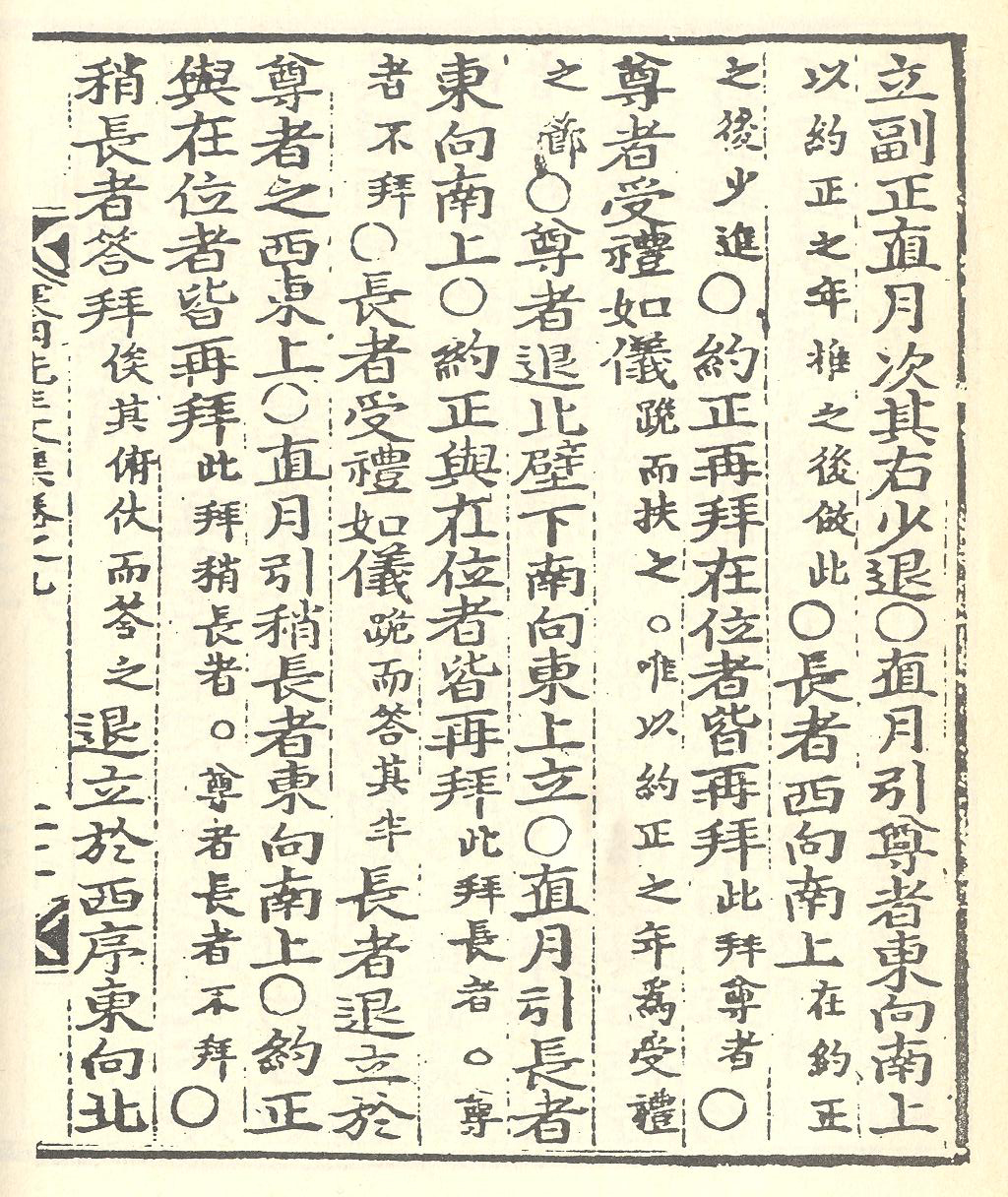

이처럼 앞서 만든 契會를 월 마다 개최하면서 그것의 시행 절차를 밝힌 月朝約會儀를 살펴보면 다음과 같다. 1. 約正, 副約正, 直月은 모두 深衣 차림으로 와서 모인다. 1. 동서에서 나이순에 따라 서로 절한다. 1. 先聖과 先師의 초상을 북벽 아래에 설치한다. 1. 계원이 다 모이면 나이순대로 대문 밖에 서 있되, 동쪽을 향하고 북쪽을 윗자리로 한다. 약정이하는 대문 밖으로 나가 서쪽을 향해 서는데, 남쪽을 윗자리로 한다. 약정과 계원 가운데 나이가 제일 많은 사람이 정면으로 마주 향한다. 서로 揖하고 영접하여 대문 안으로 들어와 뜰 중앙에 이르러서는 북쪽을 향한다. 모두 재배한 후, 약정은 강당에 올라 향을 피운다. 약정이 동쪽계단으로 내려오면, 자리에 참석한 모든 사람들과 함께 선성과 선사의 초상에 재배한다. 이후 초상을 거둔다. 동서로 나누어 읍하여 마주한다. 약정은 세 번 읍하고, 빈객은 세 번 답읍한다. 약정이 먼저 강당에 오르고 빈객이 그 뒤를 따른다. 약정은 서쪽을 향해 서고 부약정과 직월은 그의 오른쪽에 위치하되 조금 뒤로 물러난다. 직월은 尊者를 인도하여 동쪽을 향하되 남쪽을 윗자리로 한다. 존자는 나이를 기준으로 구분한다. 長者는 서쪽을 향하되 남쪽을 윗자리로 한다. 약정은 재배하고 나머지도 재배한다. 지궐은 稍長者를 인도하여 동쪽을 향하되 남쪽을 윗자리로 한다. 약정과 자리에 참석한 사람들이 (초장자 에게)함께 절한다. 이때 존자와 장자는 절하지 않는다. 이후 같은 예로써 직월은 초소자와 소자를 인도하여 약정에게 절한다. 절을 한 자들은 제자리로 돌아간다. 또 幼者를 인도하여 약정에게 절하고 자리에 돌아간다. 이상의 상견례가 끝나면 읍하고 각기 제자리로 나아간다. 잠시 후 약정은 읍하고 제자리로 나아간다. 나머지 사람들은 나이순에 따라 동서로 마주 향하되 북쪽을 윗자리로 한다. 만일 벼슬이 높은 자가 있으면 尊者의 서쪽에 앉는다. 계원의 자제는 따로 한 줄을 만들어 앉는다. 직월이 소리 높여 규약을 한 차례 낭독하고 부약정은 그 뜻을 설명한다. 뜻을 모르는 자는 질문을 하도록 한다. 이때 규약 외에 주자의 白鹿洞規, 童蒙須知, 견자첩, 訓蒙十訓, 呂氏格言 등의 글을 끼워 넣어 강독하기도 한다. 혹은 약정이 개인의 견해에 따라 따로 설명하는 것도 무방하다. 마침내 계원들 중에 선행이 있는 자는 여러 사람이 추천하고, 허물이 있는 자는 직월이 규탄한 뒤에 약정이 그 실상을 대중들에게 물어보고 이론이 없으면 직월에게 명하여 그 내용을 기록한다. 직월은 선행을 기록한 문서를 한차례 낭독한 뒤에 執事에게 명하여 허물을 기록한 문서를 그 자리의 모든 사람들에게 돌아가며 보이면, 각기 말없이 한 번 살펴본다. 그 다음에 식사를 하고, 식사 후에는 잠시 쉬었다가 다시 강당에 모여 글을 주제로 이야기하거나 혹은 활쏘기를 익히는 등 자유롭게 시간을 보낸다. 저녁 무렵에는 물러간다. 무릇 燕集초에 양쪽 누마루에 탁자를 따로 마련하고, 그 위에 큰잔을 놓아둔다. 주인이 탁자 동서향상에 서고, 객기 또한 탁자 서동향에 선다. 주인이 잔을 몸소 씻어 잡는다. 상객이 사양한다. 주인이 탁자 위에 둔 잔을 몸소 잡고 그릇에 술을 붓고 집사에게 주어 객에게 바친다. 상객이 받고 다시 탁자위에 놓는다. 주인이 서향하여 재배하면 상객이 동향하여 재배한다. 술잔을 들어 동향으로 궤하고 제주를 마신다. 贊者에게 주면 주인이 답배한다. 약소자 이하가 객을 위하여 마시고 나서 절하면 주인은 앞의 절차처럼 술잔을 바친다. 다만 헌주만 하고 절하지는 않는다. 衆賓가운데 나이가 많거나 벼슬이 있는 경우에는 위의 상객에게 한 절차처럼 특별히 헌주한다. 안주는 없다.

자료적 가치

嶺南鄕約資料集成, 오세창 외, 嶺南大學校 出版部, 1987.

寒岡先生文集, 鄭逑, 檜淵書堂, 1926

퇴계문하의 인물과 사상, 경상북도대학교 퇴계학연구소, 예문서원, 2000.

이병훈