17세기 초반 慶尙道密陽府 屬縣이었던 豊角縣의 교화를 위해, 朱子의 白鹿洞學規와 呂氏鄕約을 여러 生徒들에게 소개하면서 작성한 朴壽春의 글

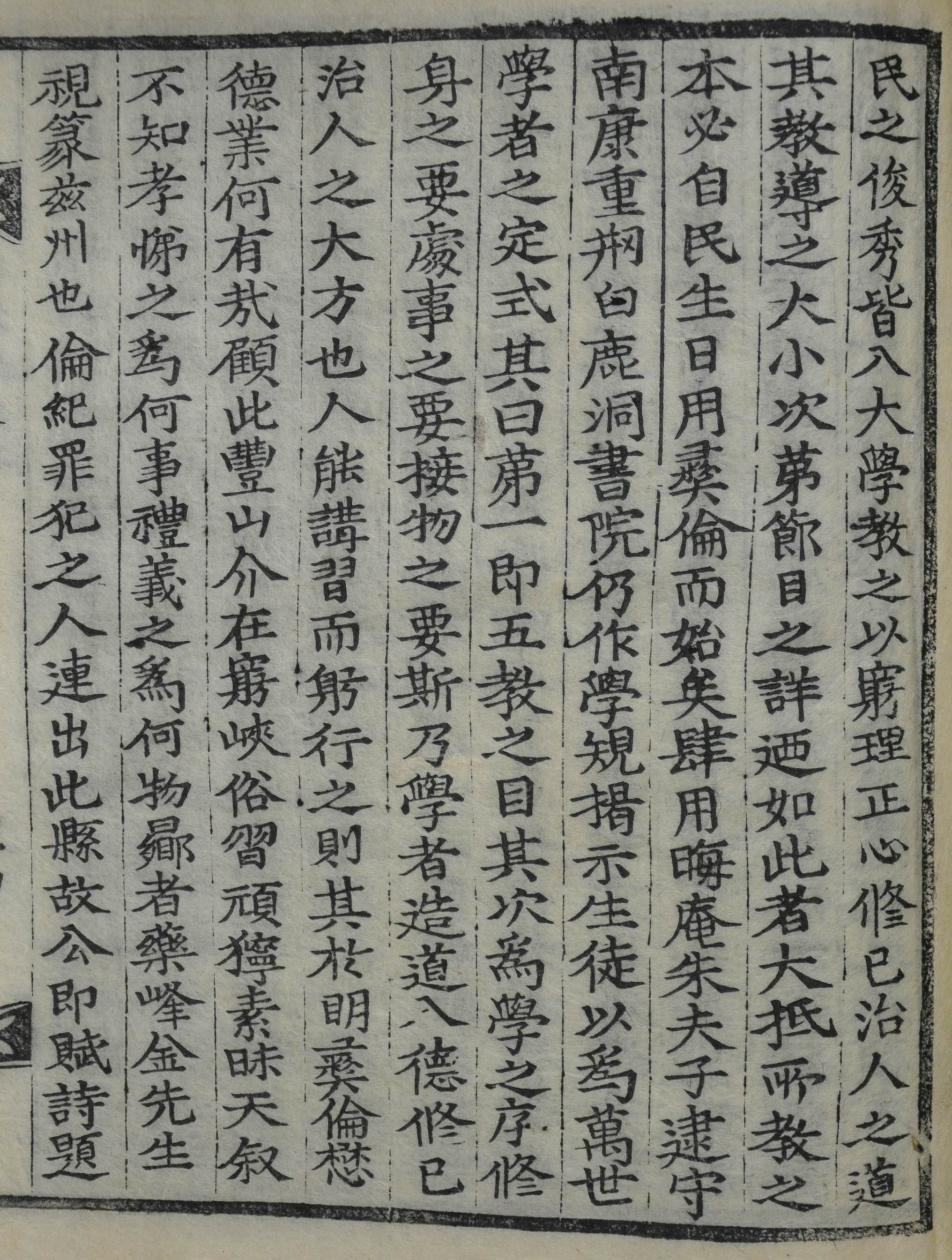

菊潭集菊潭先生文集 卷之二 謹書朱文公白鹿洞學規及呂氏鄕約示生徒文菊潭集 卷二 四十三

卷1 詩․輓․賦, 卷2 疏․檄․序․文․箴․銘, 卷3 附錄

[내용 및 특징]

16~17세기는 재지사족들에 의해 향촌지배질서가 확립되던 시기였다. 이를 위해 재지사족들은 각 지방에서 성리학 교육을 위한 書院을 설립하고, 성리학적 생활규범인 鄕約을 보급하였다. 지역에 따라 정도의 차이가 있으나 대체로 士族의 勢가 강한 곳일수록 이러한 움직임이 활발하게 일어났었다. 慶尙道密陽府 출신의 유학자 朴壽春도 성리학을 바탕으로 한 향촌지배질서 확립에 매진한 인물이다. 그는 밀양부 토성 출신으로 밀양을 대표하는 재지사족이었으며, 17세기 초에는 密陽鄕案 重修를 주도한 경력을 가지고 있었다.

「謹書朱文公白鹿洞學規及呂氏鄕約示生徒文」은 17세기 초반 밀양부의 屬縣이었던 豊角縣의 교화를 위해 박수춘이 작성한 글이다. 풍각현은 밀양부는 벽지에 위치한 곳인데, 士族으로 성장한 土姓이 없을 만큼 성리학의 보급과 사족중심의 향촌지배질서 확립이 더딘 곳이었다. 이에 박수춘이 풍각현에서 朱子의 白鹿洞學規와 呂氏鄕約을 보급하면서 「謹書朱文公白鹿洞學規及呂氏鄕約示生徒文」을 작성하게 된 것이다. 이 글이 정확하게 언제 작성되었는지는 명확하지 않으나 박수춘이 밀양부에서 豊角縣南山洞으로 이주한 1600년 이후로 여겨진다.

「謹書朱文公白鹿洞學規及呂氏鄕約示生徒文」의 대략적인 내용은 다음과 같다.

옛 聖賢이 사람을 가르치는 道가 어찌 偶然한 일이겠는가? 인생의 氣質을 부여받는 것이 서로 같지 아니하여, 맑은 것을 받은 자는 어질고, 탁한 것을 받은 자는 어리석게 된다. 배워서 道를 알게 되면 기질의 맑고 탁함에 관계없이 모두 善에 이를 것이며, 性의 本然을 되찾을 수 있으나, 만일 배워서 도를 알지 못하면 기질의 맑고 탁함에 관계없이 모두 善에 이르지 못하여 성의 본연을 되찾지 못하게 될 것이다. 이는 바로 ‘飽食煖衣逸居而無敎卽近於禽獸者也’와 같은 자이다. 성인이 이를 걱정하여 스승과 교육의 방법을 세워 사람이 나서 8세가 되면 王公 이하로부터 庶人의 자제에 이르기까지 모두 小學에 들어가, ‘灑掃應對進退之節’을 가르치고 15세가 되면 天子의 元子, 衆子로부터 公卿大夫, 元士의 適子와 서민의 俊秀한 자에 이르기까지 모두 大學에 들어가 ‘窮理正心修己治人之道’를 가르친다. 그 敎導하는 大小의 절차와 節目의 상세함이 이와 같음은 대체로 가르치는 근본을 반드시 사람의 일상적인 인륜으로부터 비롯되었기 때문이다. 이에 晦庵 朱夫子가 南康의 수령이 되었을 때, 白鹿洞書院을 중창하고, 學規를 지어 생도들에게 揭示하여 萬世토록 배우는 자의 定式으로 하였다. 그 내용의 첫째는 五敎의 목차요, 그 다음은 배우는 차례로서 몸을 닦는 요점, 일을 처리하는 요점, 事物을 접하는 요점이다. 이는 곧 배우는 자가 道에 나아가고 德에 들어가며, 내 몸을 닦고, 남을 다루는 큰 방법이다. 사람이 능히 講習하여 몸소 행하면, 인륜을 밝히고 德業을 힘씀에 있어서 무슨 어려움이 있겠는가? 이 豊山이 험한 산골에 끼여 있어서 풍속이 완악하여 본래 天叙를 알지 못함으로서 孝悌가 무엇인지, 禮意가 무엇인지를 몰랐다. 지난날 藥峰 金先生이 이 고을의 府使로 있을 때, 倫紀에 犯罪한 사람이 이 고을에서 續出함으로, 公께서 詩를 지어 벽에 붙이고는 관직을 버리고 떠나버렸으니, 그 아름답지 못한 풍속이 어떠하였겠는가? 과거 藥峰이 密州府使가 되었을 때, 倫紀에 범죄한 사람이 잇따라 豊角縣에서 발생함으로 선생이 서글퍼 하면서 시를 지어 縣舍의 벽에 써 붙이고는 곧 印綬를 풀어놓고 떠난 일이 있었다. 그 시에 따르면 ‘豊山은 예부터 풍속이 완악하여, 흰 곤장이 때로는 父兄에게 미치네, 다스리기 4년에 한 가지도 한 일이 없으니, 돌아가 봄갈이만 못하네’라 하였다. 壬辰年의 兵火를 겪은 이후로는 더욱 不遜하고 어리석어 윤리를 모두 상실하였으니 이런데도 고치지 않는다면 장차 어떤 꼴이 될 것인가? 더구나 이 지방은 곧 迂拙子가 노닐던 곳으로, ‘鄭公之鄕’에 비길 수는 없으나 지금은 오랑캐 지역과 같은 곳이 되었다. 아! 너희 고을 사람들은 부끄러운 마음이 없단 말인가? 내가 이곳에 자리 잡아 사는 것은 비단 山林이 그윽할 뿐 아니라, 실은 拙翁이 남긴 향기가 아직도 있음을 취한 까닭이지, 내가 와서 岩谷 중에 拙翁의 아름다움을 계승한다는 것은 함부로 흉내 낼 바가 아니다. 옛 성현의 遺敎를 추구하여 闡明하는 것도 후배의 일이다. 이에 고을의 젊은이 및 노인과 함께 稧를 모으고, 白鹿洞書院의 學規와 呂氏鄕約으로 科條를 삼아서 열흘이나 달마다 시험을 보이어 善惡을 분별하여 懲罰과 勸獎을 하기로 하였다. 지금부터 고을 사람들은 명예와 의리를 생각하여 이 규칙을 어기지 아니하면 父子 간에는 親이 있을 것이요, 君臣 간에는 義가 있을 것이요, 夫婦 간에는 別이 있을 것이요, 長幼 간에는 序가 있을 것이요, 朋友 간에는 信이 있을 것이다. 그리하여 배우는 일, 몸을 닦는 일, 일의 처리, 事物을 접하는 데 있어서 각각 그 요령을 얻을 것이니, 사람의 도가 이보다 더 큰 것이 있겠는가? 三代 때 庠과 序의 교육이 모두 이것들을 밝힌 것으로서 ‘修齊治平之道’는 진실로 이것에 기초를 두고 있다. 이는 先聖의 垂訓으로서 文公이 사람을 가르친 바이다. 정성스레 남기신 학규를 받들어 삼가 조목대로 나열하고 僭濫되게 그 韻에 次韻하여 諸君에게 보이노니, 諸君들은 泛然히 보아 소홀히 하겠는가? 마을의 父老들도 이 학규 외에 다시 指導를 가하고 子弟들은 교훈하여 孝悌忠信의 도를 닦게 하여 집에 들어와서는 그 父兄을 섬기고, 밖에 나가서는 웃어른을 섬기게 하여야 한다. 친족과는 篤厚하게 지내고 이웃과는 화목하게 지내어, 있고 없는 것으로 서로 돕고, 근심은 서로 걱정하도록 하여야 한다. 또 배움에 뜻을 둔 자제를 선발하여 經書를 講說하도록 권장해서 精密한 공부가 이루어지도록 하는 것이 어찌 오늘 이 계를 모으는 뜻이 아니겠는가? 아! 이 세상에 늦게 태어난 사람은 누구나 先賢에게 부끄러움이 있다. ‘陽城之善變’과 ‘仇香之化成’은 감히 바랄 수 없으나, ‘舜跖之分’은 털끝만한 차이가 있을 뿐이다. 모름지기 諸君들은 언제나 생각하고 생각하여 게으름을 부리지 말며, 힘쓰고 힘써서 잊지 않고 마음에 두어야 한다. 간절히 묻고 알기 쉬운 것을 사색하여 학규 가운데에서 깊은 뜻을 연구하고, 마음을 보존하여 바른 도를 실천하여, 마음 위에 誠과 敬을 미루어 가야 한다. 그리하여 先師의 가르치는 뜻을 저버리지 않고 거의 老父가 揭示한 뜻에 맞으면, 어찌 習俗은 禮讓의 風敎가 이루어지고, 가정에는 孝悌의 행실을 숭상하지 아니하겠는가? 오직 여러분은 힘쓰고 힘쓸지어다.

위의 글 가운데 먼저 주목되는 점은 金克一이 密陽府使로 재직하면서 속현이었던 풍각현 교화에 힘썼으나 이루지 못하고 오히려 풍각현 사람들의 행태를 개탄하는 시를 남겼다는 점이다. 김극일이 밀양부사로 재직한 것은 1575~1579년인데, 김극일은 退溪學派의 한 사람으로 여러 고을의 수령을 역임하면서 향촌 교화에 주력했던 인물이다. 하지만 풍각현에서는 위와 같은 성과를 이룰 수가 없었다. 그런데 김극일과 박수춘이 위의 글에서 不遜 하다고 지적하고 있는 풍각현의 사람들은 일반 양민을 지적하는 것은 아니다. 이들은 屬縣의 邑司를 중심으로 활동하던 吏族들이었다. 조선중기 재지사족 중심의 향촌지배질서 확립 과정에서, 사족들은 재지적 기반을 바탕으로 戶長 층을 세습해 왔던 吏族 층과의 많은 갈등을 일으켰다. 이러한 이족 층을 통제하기 위해 사족들은 鄕規에 頑惡鄕吏에 대한 규제 조항을 만들어 놓기도 했으며, 그 명분을 呂氏鄕約의 綱領에서 찾으려 했던 것이다.

한편, 白鹿洞學規는 朱子가 白鹿洞書院의 院長이 되어 儒學의 이상을 실현하기 위해 학생들을 대상으로 제정한 규정이다. 조선중기 이후 사족들은 향약 보급과 더불어 향촌 내 書院 설립에 앞장서며, 朱子의 백록동학규를 기본 규범으로 삼았었다. 박수춘 역시 풍각현에서의 성리학 교육을 위해 백록동학규를 인용한 것이다.

[자료적 가치]

조선중기 재지사족들의 향촌교화 양상을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 사족들은 향촌 내 젊은 유생들의 성리학 교육을 위해 書院을 각 고을에 설립하였는데, 그 기본 운영규범은 朱子가 제정한 白鹿洞學規였다. 또한 성리학적 생활규범인 呂氏鄕約을 보급하기도 했었다. 이 둘은 조선중기 향촌지배의 명분을 성리학적 이념에서 찾으려는 재지사족들에 의해 각 고을별로 널리 시행되고 보급되었다. 비교적 벽지였던 豊角縣에서 朴壽春은 이 두 가지를 젊은 유생들에게 보급함으로써 향촌지배질서 확립을 도모했던 것이다.

『密陽邑誌』,

『嶺南士林派의 形成』, 李樹健, 嶺南大學校 出版部, 1979

『내고장 전통문화』, 청도군, 1981

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『菊潭集 全』, 朴壽春, 菊潭先生文集刊行委員會, 1987

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『朝鮮時代 書院硏究』, 鄭萬祚, 집문당, 1997

『釜大史學』22, 장동표, 釜山大學校史學會, 1998

『역사와 현실』55, 장동표, 한국역사연구회, 2005

이광우