동래 출신의 충절인 김선(金璿)과 의병장 김정서(金庭瑞)를 기리기 위해 한말에 결성된 경이계(景彛契)의 서문으로 문성준(文聲駿)이 작성

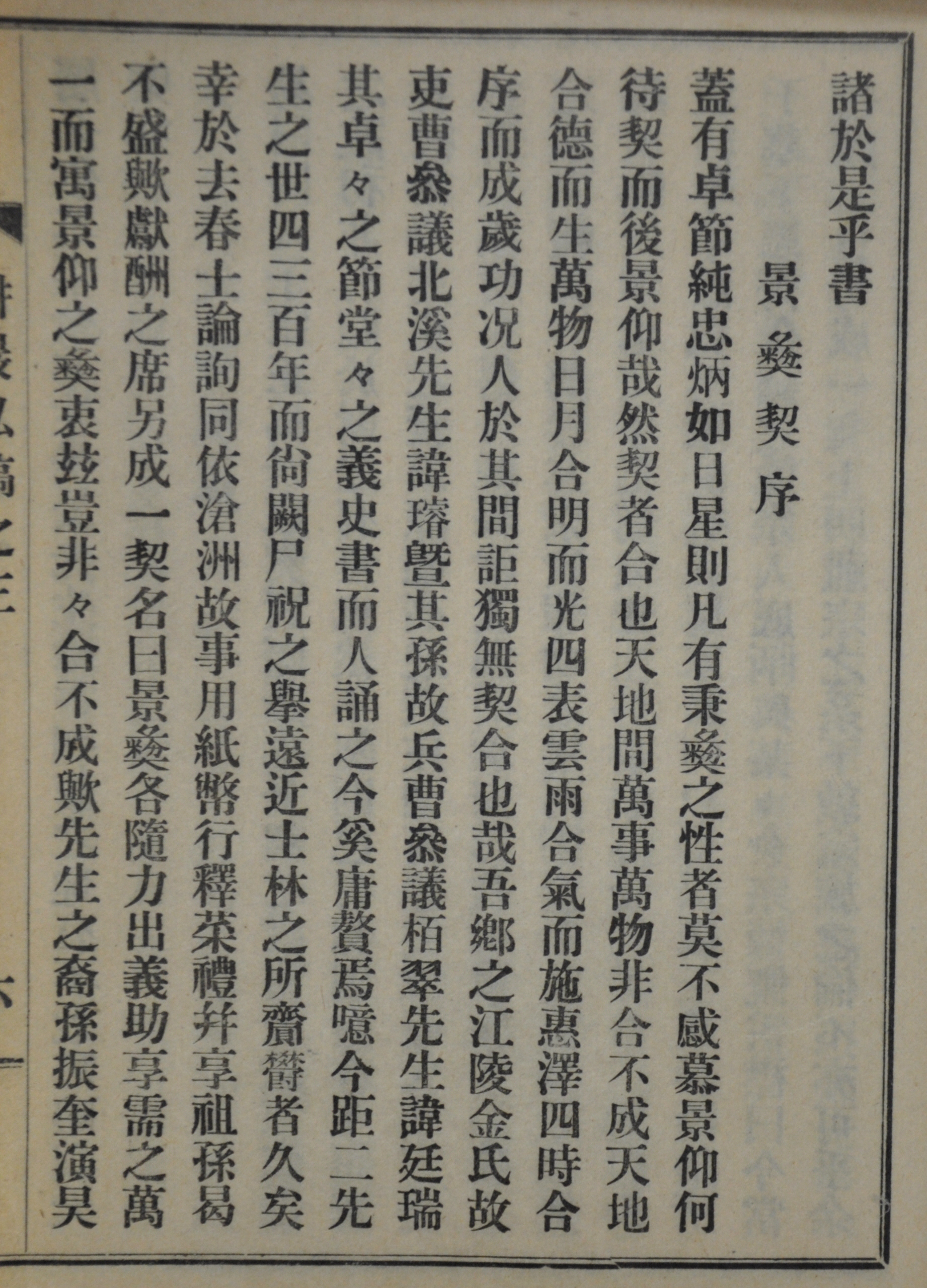

耕巖私稿 坤耕巖私稿 卷之三 序 景彛契序耕巖私稿 卷之三 六

乾 : 卷1 詩, 卷2 書

坤 : 卷3 雜著․序․記․跋․論․說․銘, 卷4 行狀․碑碣, 卷5 祭文․墓碣銘․跋

[내용 및 특징]

한말 동래의 사림(士林)과 선동(仙洞)에 세거하고 있던 강릉김씨(江陵金氏) 충순공파(忠順公派)의 후손들이 중심이 되어 결성한 경이계(景彛契)의 서문으로, 이 지역 출신의 유학자 문성준(文聲駿)이 작성하였다. 경이계는 조선세조 때의 인물인 북계처사(北溪處士) 김선(金璿)과 임진왜란 때 활약한 백취(栢翠) 김정서(金庭瑞)를 기리기 위해 결성된 계이다. 김선은 일찍이 이조참의(吏曹參議)를 역임했으나, 단종이 세조에 의해 폐위되자 동래에 은거하면서 후학 양성에 주력한 인물이다. 후에 단종이 죽자 김선은 북망(北望)에 통곡하고 선동 시냇가에 정자를 지어 북으로 향배(向拜)하며 스스로 호를 북계처사라 했다. 김정서는 1592년 임진왜란이 일어나자 창의모병(倡義募兵)하여 동래부 의병장으로 많은 전공을 세운 인물로, 1769년에는 병조참의(兵曹參議)에 증직(贈職)되었다.

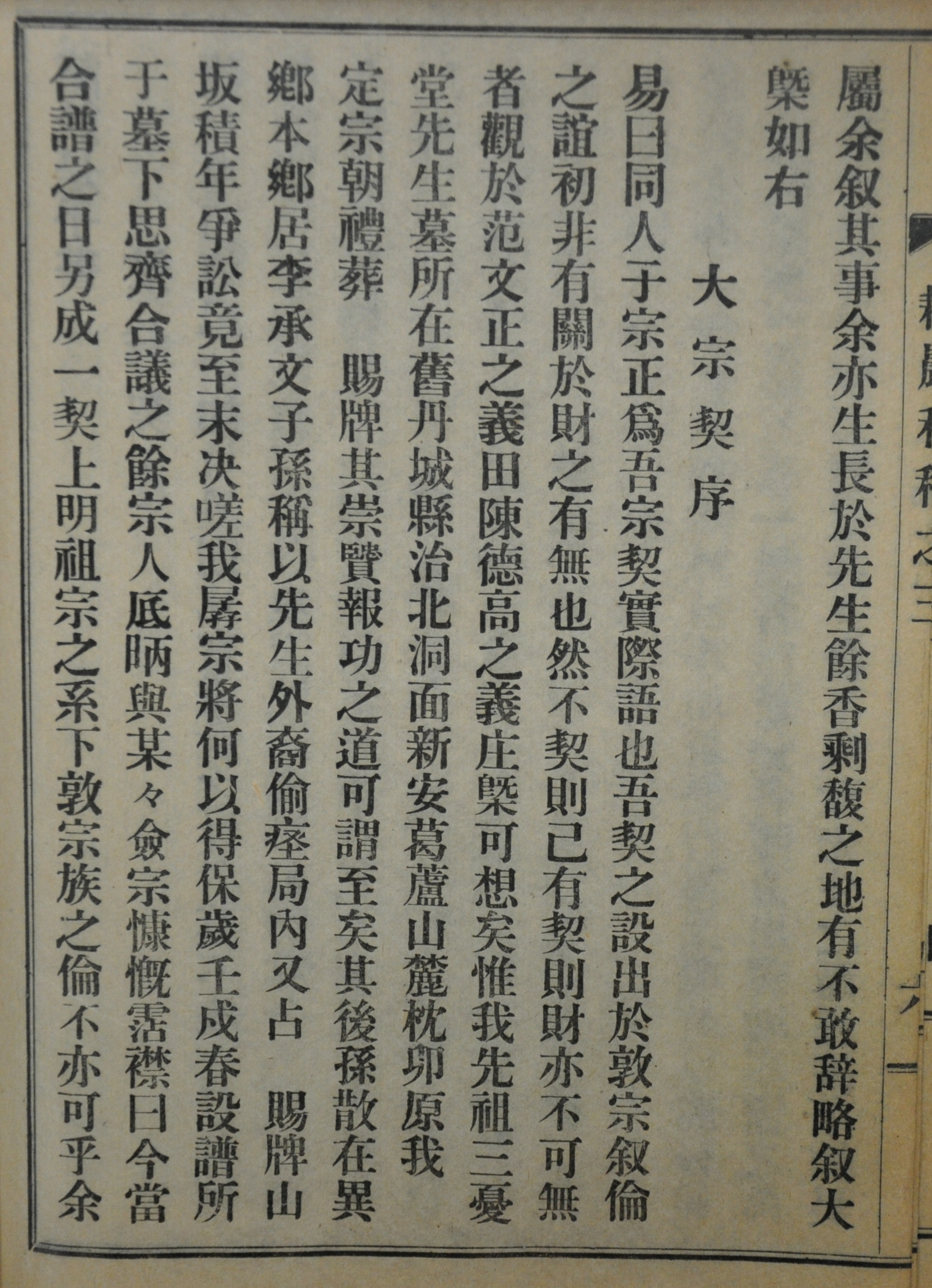

본 서문에는 동래 지역의 사림과 강릉김씨 후손이 중심이 되어, 김선과 김정서를 기리기 위한 목적의 경이계가 결성된 연유와 문성준이 서문을 작성하게 된 이유가 언급되어 있다. 서문에는 먼저 김선과 김정서의 탁절(卓節)과 순충(純忠)을 해와 달에 비하면서 그 성품을 찬양한 뒤, 만물(萬物)과 만사(萬事)가 화합하듯이 사람도 계(契)를 통해서 화합할 수 있다며 계의 결성 명분을 말하고 있다. 하지만 두 분이 세상을 떠난 지 각각 300년과 400년이 지났지만 아직까지 시축(尸祝)을 위한 모임이 이루어지지 않아 멀고 가까운 사림(士林)들이 오랫동안 아쉬워했다고 한다. 때마침 지난 봄에 사론(士論)이 일치하게 되어 계를 결성하게 되었는데, 이 계는 석채례(釋菜禮)를 행할 때 소용되는 지폐(紙幣)를 마련하기 위한 목적으로 설립된 것으로 이름을 경이계(景彛契)로 하였다. 서문에 따르면 경이(景彛)라는 계의 이름이 덕망이나 인품을 사모하여 우러러본다는 ‘경앙(景仰)’이라는 말과 떳떳한 충정을 뜻하는 ‘이충(彛衷)’에서 딴 이름임을 알 수 있다. 김선과 김정서의 업적을 기린다는 의미에서 붙여진 것이다. 서문 마지막에는 두 선생의 후손인 김진규(金振奎)와 김연호(金演昊)가 부탁하였고, 본인도 선현의 업적이 남아 있는 곳에서 생장한 인연으로 이 글을 작성하게 되었다고 밝히고 있다.

구체적으로 경이계가 언제 결성되었는지는 알 수 없다. 하지만 경이계가 결성되고 1907년에 김진규와 김연호가 중심이 되어 두 선생의 묘소를 정비하고 상현정사(上賢精舍)를 설립했다는 기록이 남아 있어, 계의 결성시기를 대략적으로 추측 할 수 있게 해준다. 경이계가 상현정사를 건립하기 위한 기금 마련을 목적으로 결성되었음을 알 수 있다.

[자료적 가치]

조선후기에 접어들면 문중의 우월성을 강조하고 일족의 단결력을 강화하기 위한 조상 현양사업이 크게 성행하게 되는데, 이러한 경향은 한말까지도 이어진다. 경이계(景彛契) 역시 동래 지역의 강릉김씨 후손들이 중심이 되어 지역 유림들의 협조아래, 현조를 현양하기 위해 결성한 계이다. 경이계는 1907년에 설립되는 상현정사(上賢精舍)를 설립하기 위한 자금 마련을 목적으로 결성되었는데, 이 서문은 한말의 계(契)가 주로 어떠한 목적 하에 결성되고 운영되었는지를 살펴 볼 수 있게 해주는 자료이다.

『耕巖私稿』, 文聖駿, 1937

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『退溪學釜山硏究院 傳統文化講座 發表資料』, 金康植, 2006

이광우