동문들끼리 스승의 덕을 기리고 학문적 우애를 다지기 위해 결성한 동문계(同門契)의 서문으로 동래(東萊) 지역의 유학자 문성준(文聲駿)이 한말 또는 일제시대 때 작성

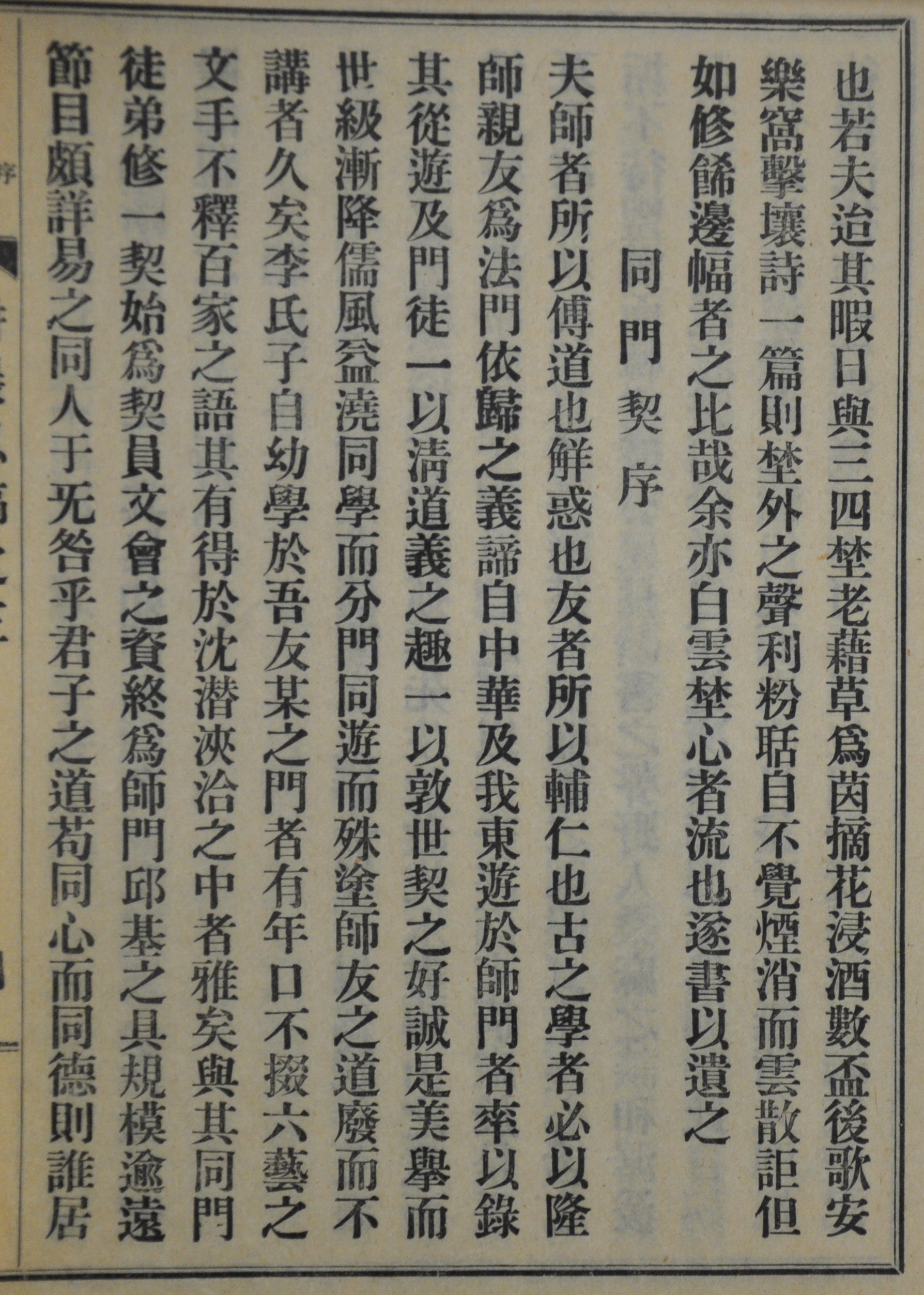

耕巖私稿 坤耕巖私稿 卷之三 序 同門契序耕巖私稿 卷之三 四

乾 : 卷1 詩, 卷2 書

坤 : 卷3 雜著․序․記․跋․論․說․銘, 卷4 行狀․碑碣, 卷5 祭文․墓碣銘․跋

[내용 및 특징]

동문(同門)들끼리 스승을 높이고 우애를 다지기 위해 결성된 동문계(同門契)의 서문으로 한말, 일제시대 때 동래(東萊) 지역에서 활동한 유학자 문성준(文聲駿)이 작성하였다. 서문에는 동문계가 결성된 연유와 의의가 나타나 있다. 먼저 앞부분에는 스승은 도(道)를 전하여 의혹을 풀게 해주고, 벗은 훌륭한 덕을 쌓도록 서로 격려하고 도와주기 때문에 중국과 우리나라에서는 함께 종유(從遊)한 문도(門徒)들을 기록하여, 도의(道義)의 뜻을 맑게 하고 대대로 사이좋게 지냄을 돈독히 했었다며 동문 모임에 대한 유구성을 밝히고 있다. 하지만 근래에 문화 수준이 점점 떨어지고 유풍(儒風)이 경박해져, 동학(同學)하고도 무리를 나누고 동유(同遊)하고도 달리하여, 스승과 벗의 도리를 폐(廢)하고 학문을 멀리한지 오래됨을 한탄하고 있다. 이럴 때 마침 후학들이 합심하여 동문계(同門契)를 결성해, 문회(文會)의 자리를 만들고 사문(師門)의 터전으로 삼게 되어 다행으로 여긴다며, 직접 계의 서문을 쓰게 된 것이다.

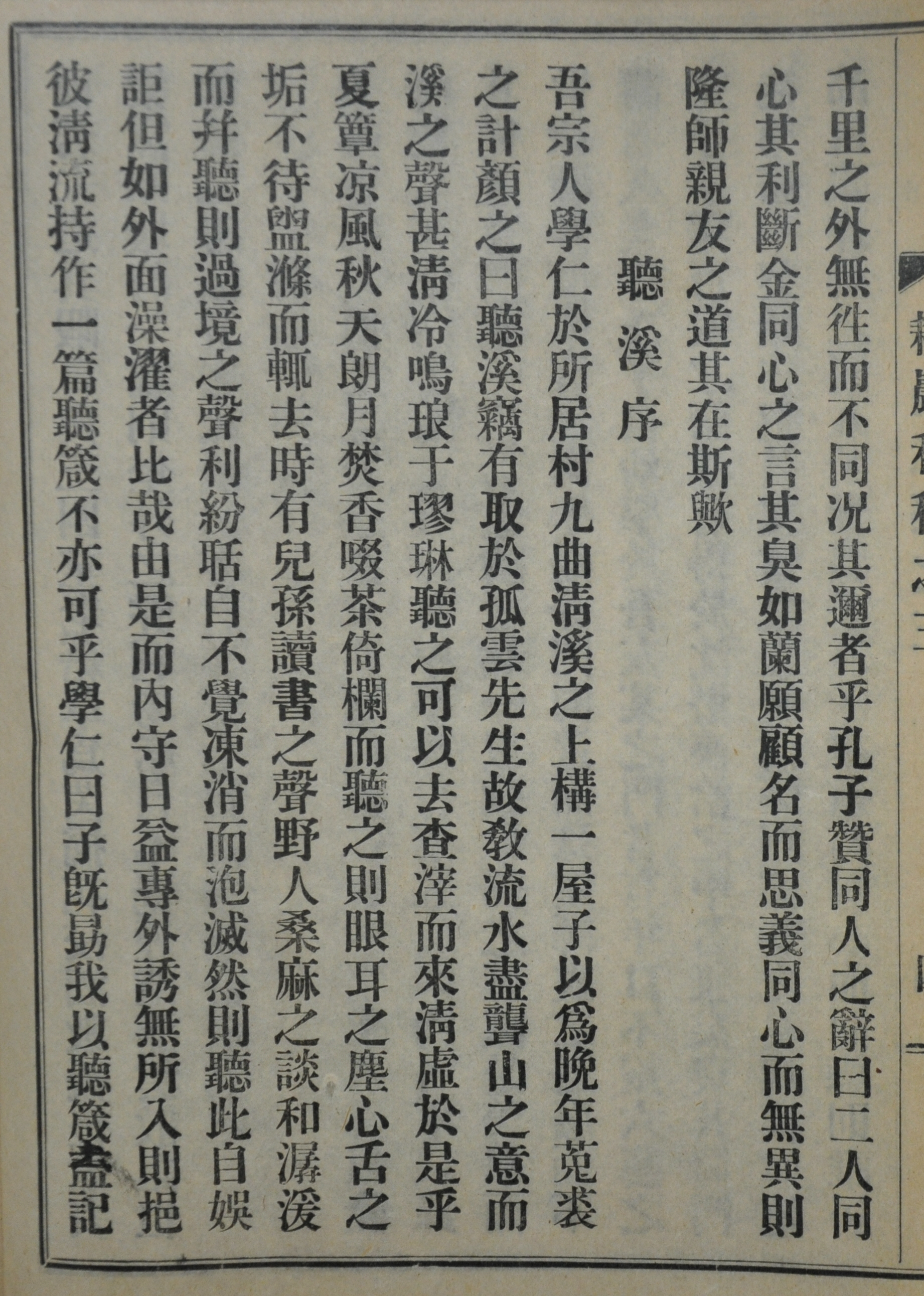

서문의 뒷부분에는 경전을 인용하며 동문계에 대한 당부를 언급해 놓았다. 먼저 군자의 도(道)를 ‘동심동덕(同心同德)’ 할 것을 강조하고 있다. 이어 주역(周易) 계사전(繫辭傳)에 나오는 “두 사람이 마음을 합하면 그 예리함이 쇠라도 끊게 되고, 마음을 같이한 사람의 고운 말은 난초의 향기와 같다(二人同心 其利斷金 同心以言 其臭如蘭)”라는 구절을 인용하며, ‘고명사의(顧名思義)’ 할 것을 강조하였다. 그렇게 되새기고 동문끼리 마음을 같이 한다면, ‘융사친우지도(隆師親友之道)’가 모두 여기에 있게 될 것이라고 말하며, 서문을 마치고 있다.

그런데 이상의 동문계를 누가 어디에서 결성했는지에 대해서는 서문에 명확하게 나타나 있지 않다. 다만 동문계를 주도한 자가 육예(六藝)와 백가(百家)의 학문을 열심히 닦은 이씨자(李氏子)로 명기하고 있으며, 문성준의 벗 모(某)에게서 오랫동안 수학한 자라고만 언급하고 있다. 당시 문성준이 정통유학을 고수하는 동래 지역의 대표적 보수유학자였다고 하나, 만년에 전우(田愚)의 문인이 되기 전까지는 학문의 사승(師承關係) 및 교유(交遊)관계 명확하지 않아 모성계가 결성된 지역과 주도인물이 누구인지는 분명하지 않다. 또한 서문에는 계의 결성 의의와 목적만 간략하게 언급되어 있으며, 운영과 관련해서는 언급되어 있지 않다. 다만 동문계의 명칭과 결성 목적을 통해 한 스승 밑에서 수학한 동문들이 스승의 학덕을 추모하며, 계원들 상호간 학문을 연마하기 위해 결성한 일종의 학계(學契)임을 알 수 있는 정도이다.

[자료적 가치]

한말, 일제시대 때 학계(學契)가 결성되던 추이를 대략적으로 파악 할 수 있는 자료이다. 학계는 한 스승 아래에서 동문수학한 문도들이 스승을 추모하고 계원들 간의 학문적 교유와 우의를 돈독히 하기 위해 결성된 것이다. 그런데 본 서문에는 동문계의 결성 의의와 목적 및 당부만 간략하게 언급되어 있어, 계의 구체적인 운영 양상은 알 수가 없다.

『耕巖私稿』, 文聖駿, 1937

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『退溪學釜山硏究院 傳統文化講座 發表資料』, 都民宰, 2007

이광우