20세기 초반 쇠락해진 유풍을 회복하고 위축된 향교운영을 복구하기 위하여, 동래(東萊) 지역에서 결성된 모성계(慕聖契)의 서문으로 문성준(文聲駿)이 작성

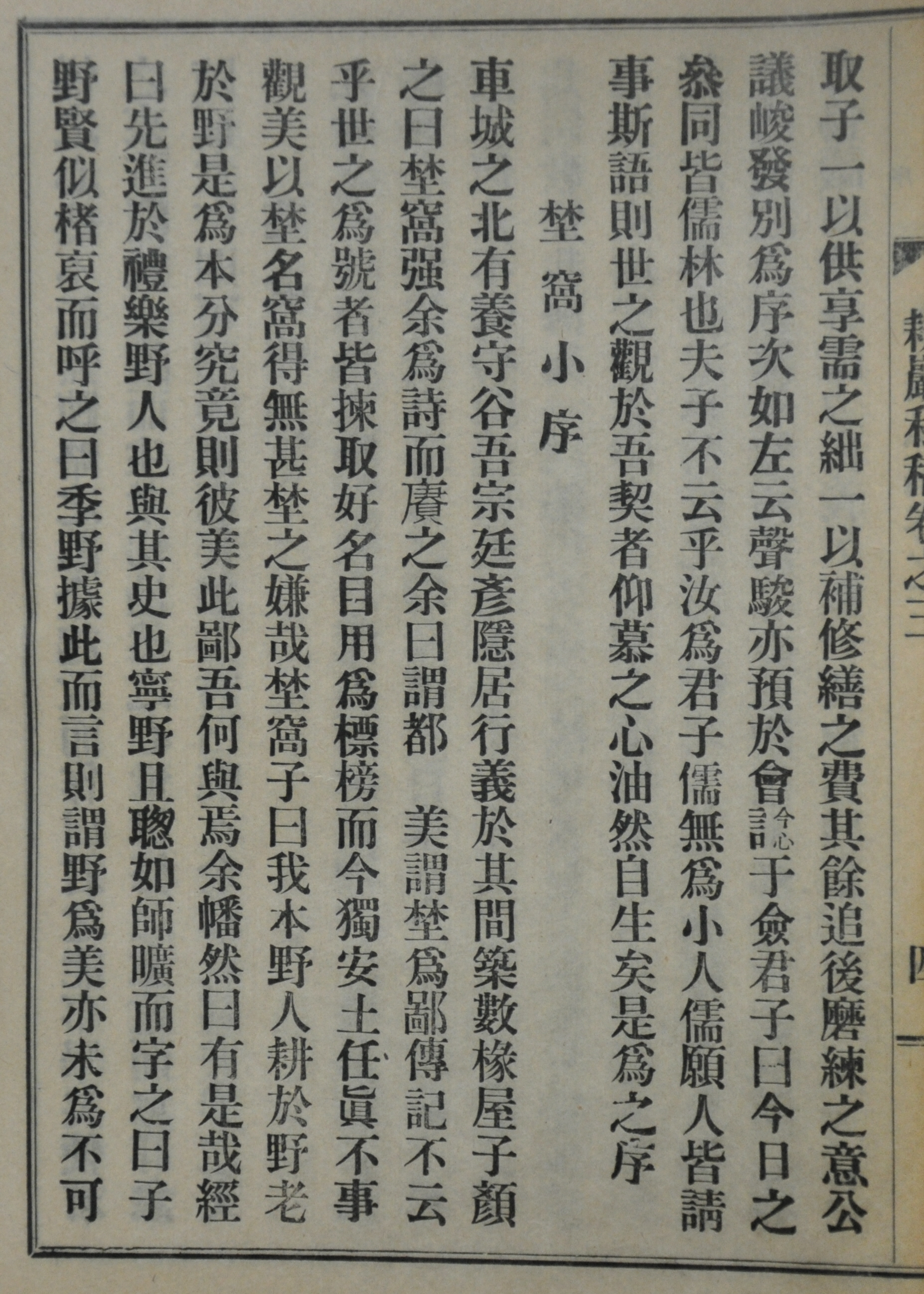

耕巖私稿 坤耕巖私稿 卷之三 序 慕聖契序耕巖私稿 卷之三 四

乾 : 卷1 詩, 卷2 書

坤 : 卷3 雜著․序․記․跋․論․說․銘, 卷4 行狀․碑碣, 卷5 祭文․墓碣銘․跋

[내용 및 특징]

한말 또는 일제시대 때 동래(東萊)에서 결성되었던 것으로 추정되는 모성계(慕聖契)의 서문으로 동래의 유학자 문성준(文聲駿)이 작성하였다. 문성준이 작성한 「모성계서(慕聖契序)」에는 모성계가 결성된 목적과 운영 방향이 간략하게 언급되어 있다. 서문의 앞부분에는 밀려오는 서구 문물과 외래종교에 의하여 유풍(儒風)이 크게 쇠락해짐을 한탄하는 마음이 나타나 있다. 한(漢)나라 때 구사(九師)가 나타나 주역(周易)의 가르침이 숨겨지게 되었고, 춘추전국시대 백가(百家)가 나타나 성도(聖道)를 막히게 한 적이 있음에도, 지금은 오히려 백사(百師)와 천가(千家)도 모르는 지경이어서 쉽게 ‘귀양귀묵(歸楊歸墨)’하고, ‘난묘난주(亂苗亂朱)’하는 지경이라고 한탄하고 있다. 20세기 전후하여 밀려들어오는 외래 종교와 문물을 구사와 백가에 비유하며, 세상의 풍습이 방종해지고 유풍이 더욱 경박해짐을 지적하고 있는 것이다. 또한 향교의 문묘(文廟)에서 행하는 선성(先聖)과 선사(先師)의 숭배(崇拜)가 막중함에도 의례에 행하는 종고생황(鐘鼓笙簧)의 소리가 끊긴지 오래이며 봄과 가을의 향사(享祀)와 초하루에 쓰이는 제물이 궁핍한 상황이라고 말하고 있는데, 이는 유림들이 당연히 행해야 할 문묘에서의 제례와 석전례(釋奠禮), 분향례(焚香禮)가 제대로 시행되지 않는 상황을 말하고 있는 것이다.

이상 향교의 위축된 상황은 한말, 일제시대 때 서구문물의 유입과 일제의 향교 통제정책으로 말미암은 것이다. 모성계는 이렇게 위축된 유풍을 회복하고 향교의 원만한 운영을 위해 문성준이 동래의 유림들과 협의하여 결성한 것이다. 물론 여기서 말하고 있는 향교는 동래향교이다.

서문의 뒷부분에는 모성계 운영에 대한 기본적인 계획과 서문을 작성한 문성준이 다른 유림들에게 당부하는 말이 언급되어 있다. 이에 따르면 모성계는 지역 유림들이 힘에 따라 출연(出捐)한 자금으로 운영되었다. 모여진 자금은 원금을 보존하고 이익금을 늘려 사용하며, 우선 제사와 향교 수리의 비용으로 사용한다는 계획이다. 이어 공의(公議)로 계원들의 서차(序次)를 정했다고 한다. 마지막으로 문성준은 “너는 군자로서 선비가 될지언정, 소인배의 선비는 되지 마라(汝爲君子儒 無爲小人儒)""는 논어(論語)의 공자(孔子) 말을 인용하여, 계원들에게 선비로서의 올바른 행동을 당부하면서 서문을 마치고 있다.

이 서문이 수록되어 있는 문성준의 문집에 별도의 행장(行狀)과 연보(年譜)가 수록되어 있지 않아 모성계의 결성 시기는 명확하지 않으나, 일제에 의해 향교 운영이 크게 위축되기 시작한 20세기 초반으로 추측된다.

[자료적 가치]

일제의 향교통제 정책으로 크게 위축된 향교의 운영을 복구하기 위한 동래 지역 유림들의 대응 양상을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 일제는 일찍이 강점이전부터 유림들의 조직적인 활동을 억제하기 위한 방안으로, 향교에 대한 통제정책을 실시하였고, 이러한 정책은 일제시대까지 꾸준히 이어졌다. 일제의 통제에 따라 각 향교는 재정적으로 크게 위축되며, 각종 제례와 행사가 끊기고 건물이 퇴락하는 처지가 되었다.

동래향교 역시 그러한 형세였다. 이러한 상황을 극복하기 위해 동래의 대표적인 유학자인 문성준이 중심이 되어, 지역의 유림들이 참여하는 모성계를 결성하게 된 것이다. 한편 문성준은 본 서문에서 향교 운영의 침체를 외래문물 및 종교의 유입과 유풍의 쇠락에서 그 원인을 찾고 있는데, 당시 민족적 위기를 유학의 정통성의 회복에서 찾으려는 보수적 유학자들의 시대인식이 나타난다.

『耕巖私稿』, 文聖駿, 1937

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『退溪學釜山硏究院 傳統文化講座 發表資料』, 都民宰, 2007

이광우