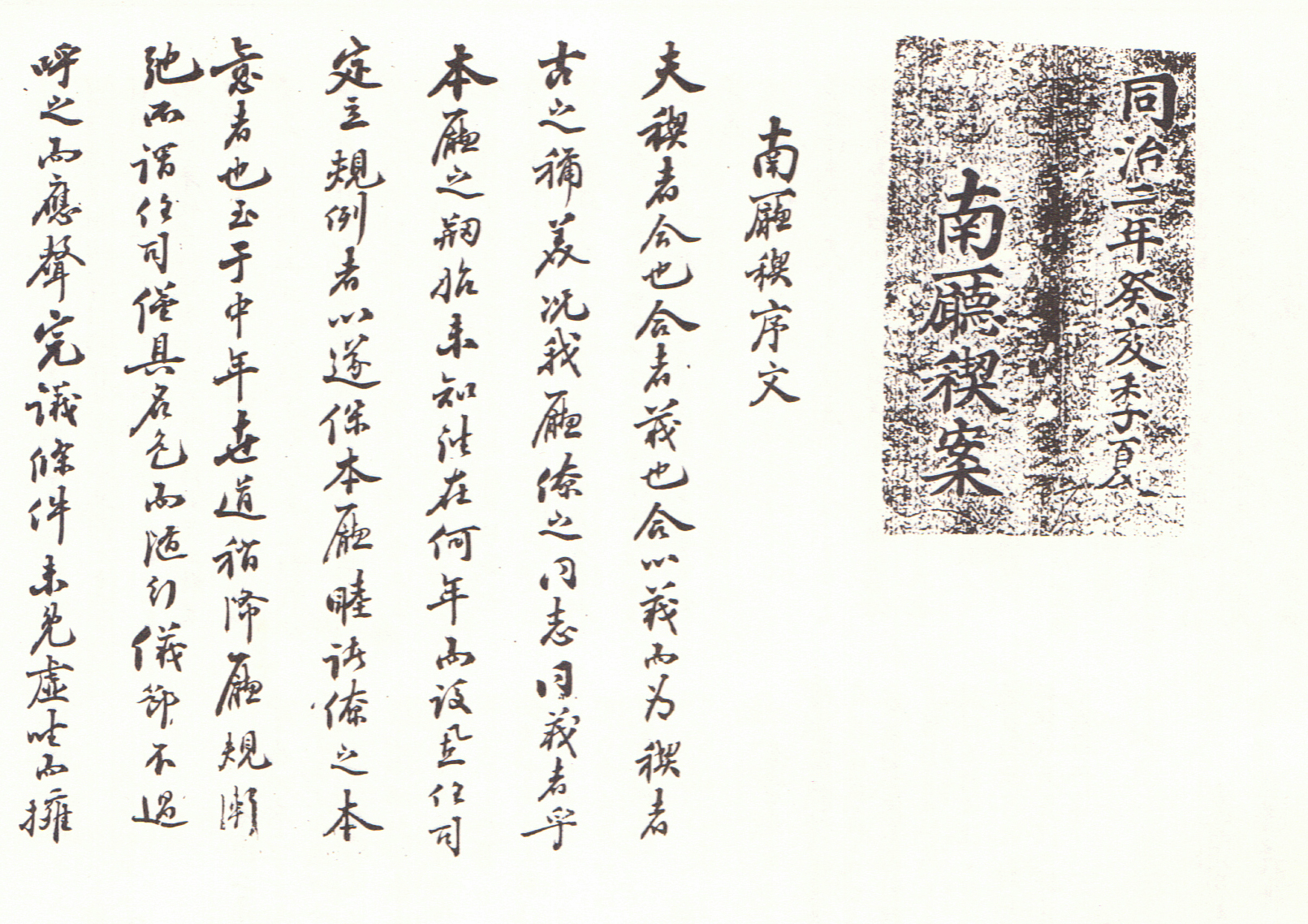

南廳稧案은 同治2(1863)년에 작성된 것으로 慶州鄕校의 儒生들이 『靑衿錄』등 기존의 校案을 대신하는 유형의 校案으로 만든 것이다.

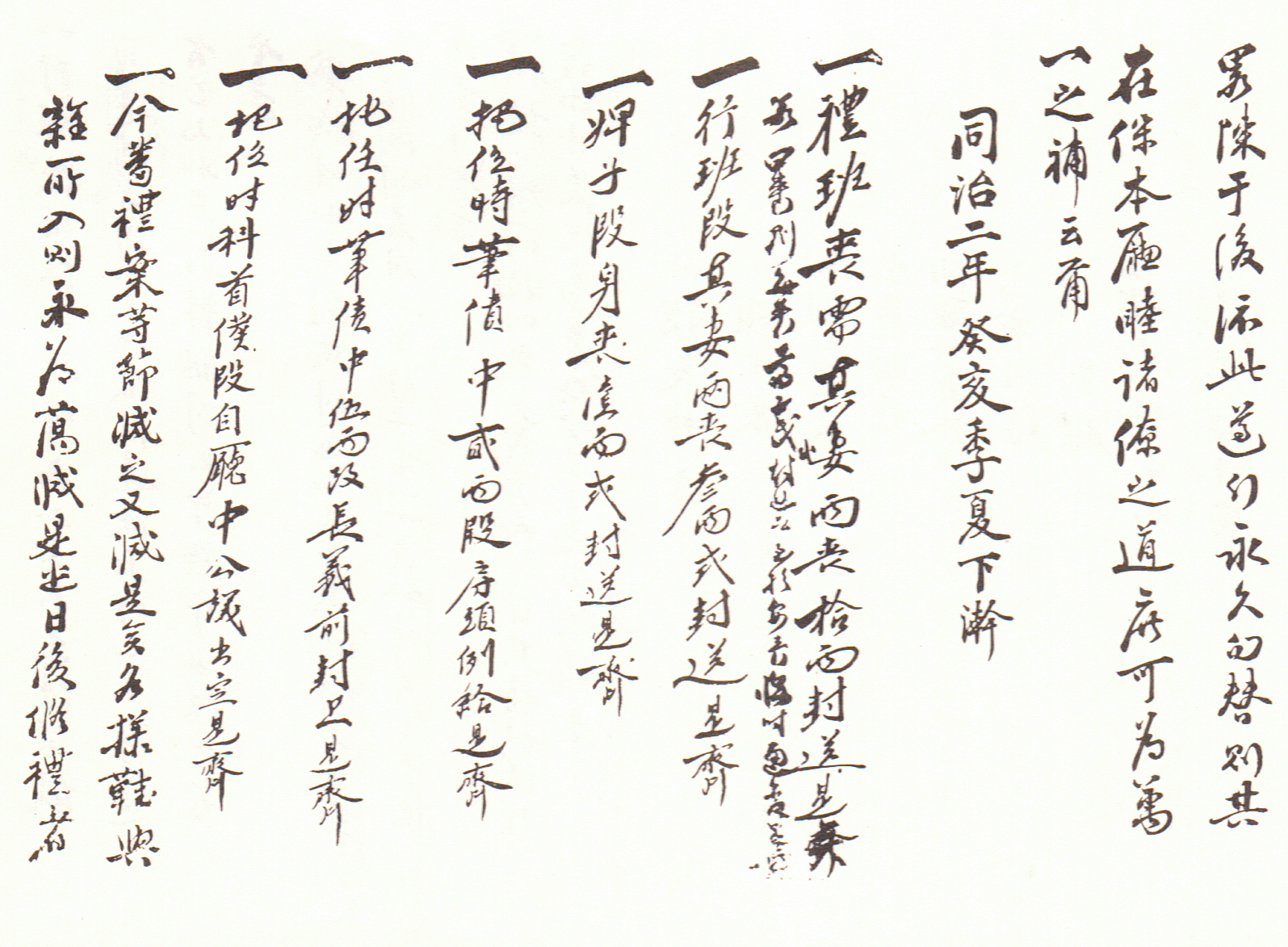

同治二年 癸亥夏 南廳稧案丙午正月初三日

南廳稧 序文·節目·禮班座目·節目完文·甲子十月二十日·丙寅十月二十日·丁卯三月二十日·庚子二月初八日

내용 및 특징

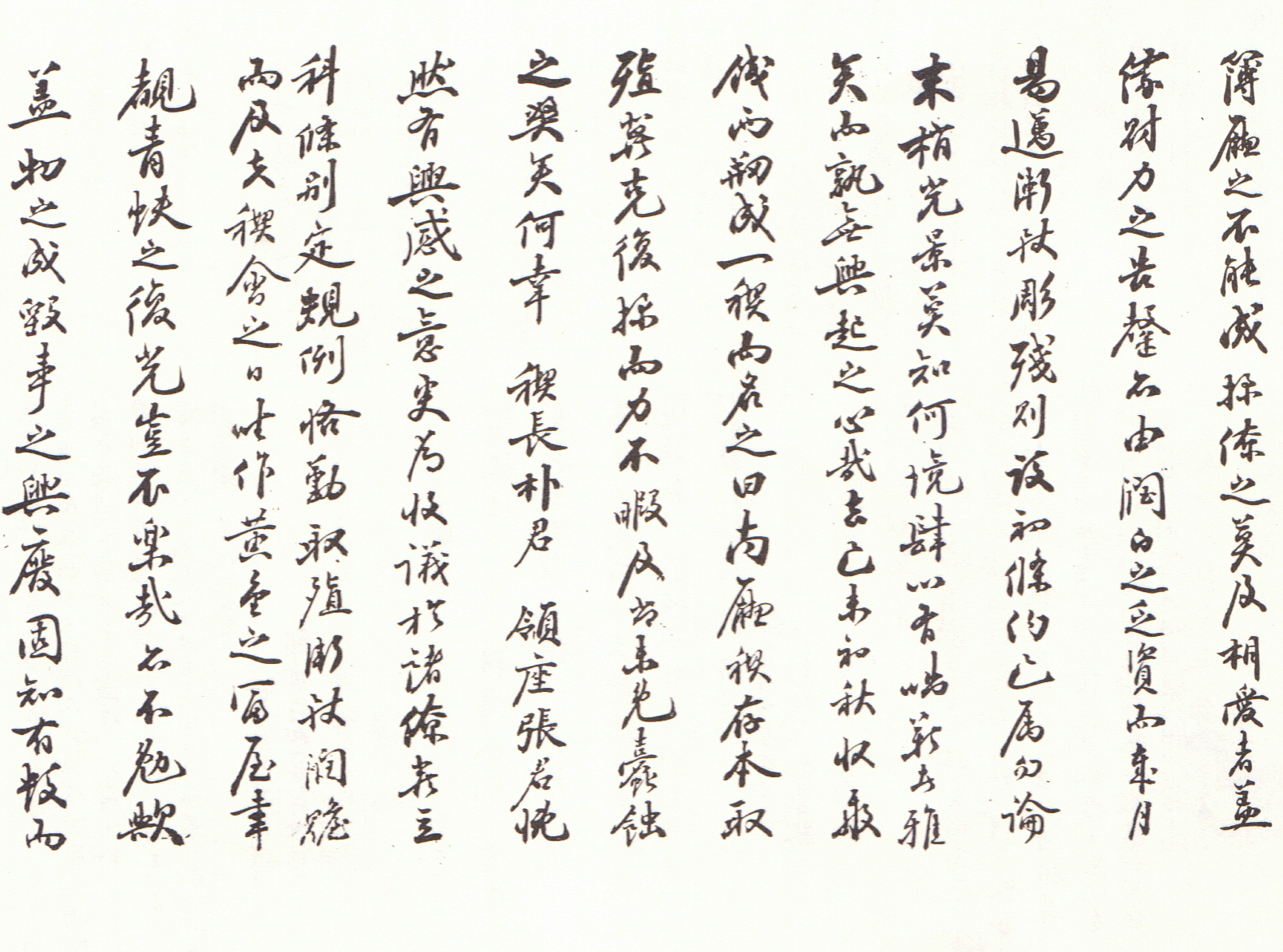

南廳稧案은 同治2(1863)년에 작성된 것으로 慶州鄕校의 儒生들이 『靑衿錄』등 기존의 校案을 대신하는 유형의 校案으로 만든 것이다. 남청계안은 序文․節目․禮班座目․節目完文등의 문헌과 기타 경제적 문건들이 첨부되어 있으므로, 1863년 경주향교의 일반적 상황과 경제적 여건을 파악할 수 있다. 남청계의 서문에 의하면, 己未(1859)年에 秋收로 거둔 돈을 기반으로 하여 南廳稧를 만들었다 하나, 그 유래는 퍽 오래되었다고 하였으며, 保本廳睦을 남청계의 주요 취지로 설명하고 있다.

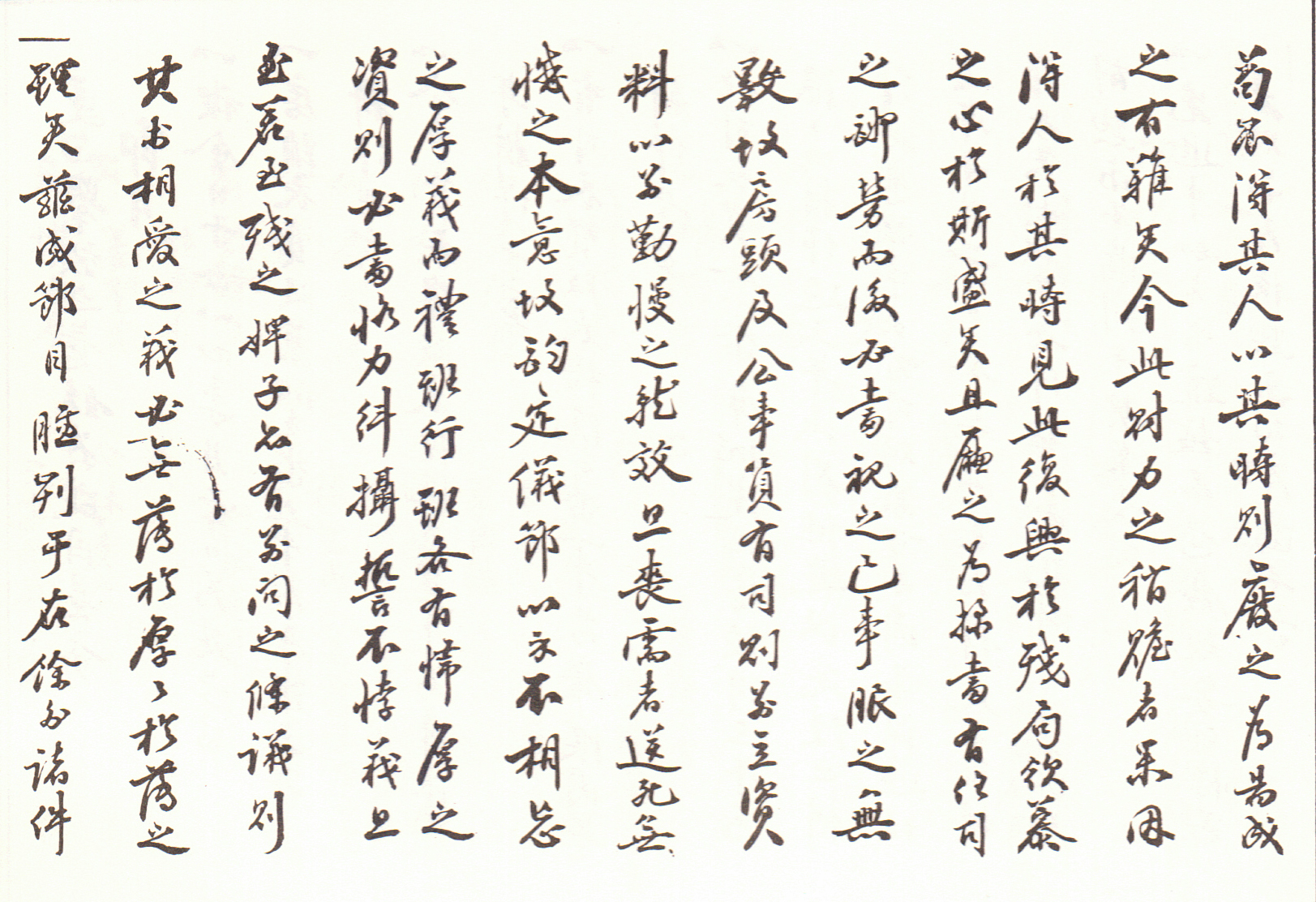

序文 다음에는 節目을 두어 房頭․公事員․有司․任司등의 소임을 맡은 사람들의 衣資를 위해 특정한 토지들을 경작할 수 있는 권리를 명시하고 있다. 南廳稧의 소속인원들은 禮班과 行班으로 座目이 나뉘어져 있었던 것 같고, 稧案의 명단으로는 59명에 달하는 禮班節目이 첨부되어 있다. 예반절목에는 이미 작고한 사람을 ‘仙’ 아무개로 표시하였고, 개별적인 사안을 부가할 필요가 있는 경우에는 주석을 첨부하였다. 예를 들면 申萬龍이라는 인물의 명단 아래에 ‘계전을 내지 않아 계안에서 축출함(多負稧錢黜案)’ 등의 附記가 적혀 있는 것을 알 수 있다. 또 節目完文에 의하면, 慶州鄕校의 춘추제향의 비용을 충당하기 위해 勿川店에서 3냥씩을 받고, 동해의 海民에게는 大魚 1尾 씩을 받았고, 佛國寺로부터는 白紙 3束을 받아서 祭享에 충당하였다고 한다.

자료적 가치

남청계안은 경주유림들이 친목을 도모하기위해 계안을 만들었다고 했지만 실은 향교내의 특권적 지위를 더욱 명확하게 하기위하여 명단을 뽑고 절목을 만들고 또 향교와의 여러 가지 관계를 자체적으로 규정하고 있는 문건이다. 1863년 당시의 경주향교의 경제적 기반이나 사회적 환경 등에 대하여 다양하게 규정하고 있어서 당시 경주향교의 실상을 이해할 수 있는 귀중한 자료이다.

『慶北鄕校資料集成(Ⅰ)』

, 嶺南大學校 民族文化硏究所

, 嶺南大學校出版部, 1992

『慶北鄕校誌(Ⅰ)』

, 嶺南大學校 民族文化硏究所

, 慶尙北道, 1991

1차 집필자: 남민수