상부상조를 목적으로 辛巳년에 만들어진 상하합계의 동계안

내용 및 특징

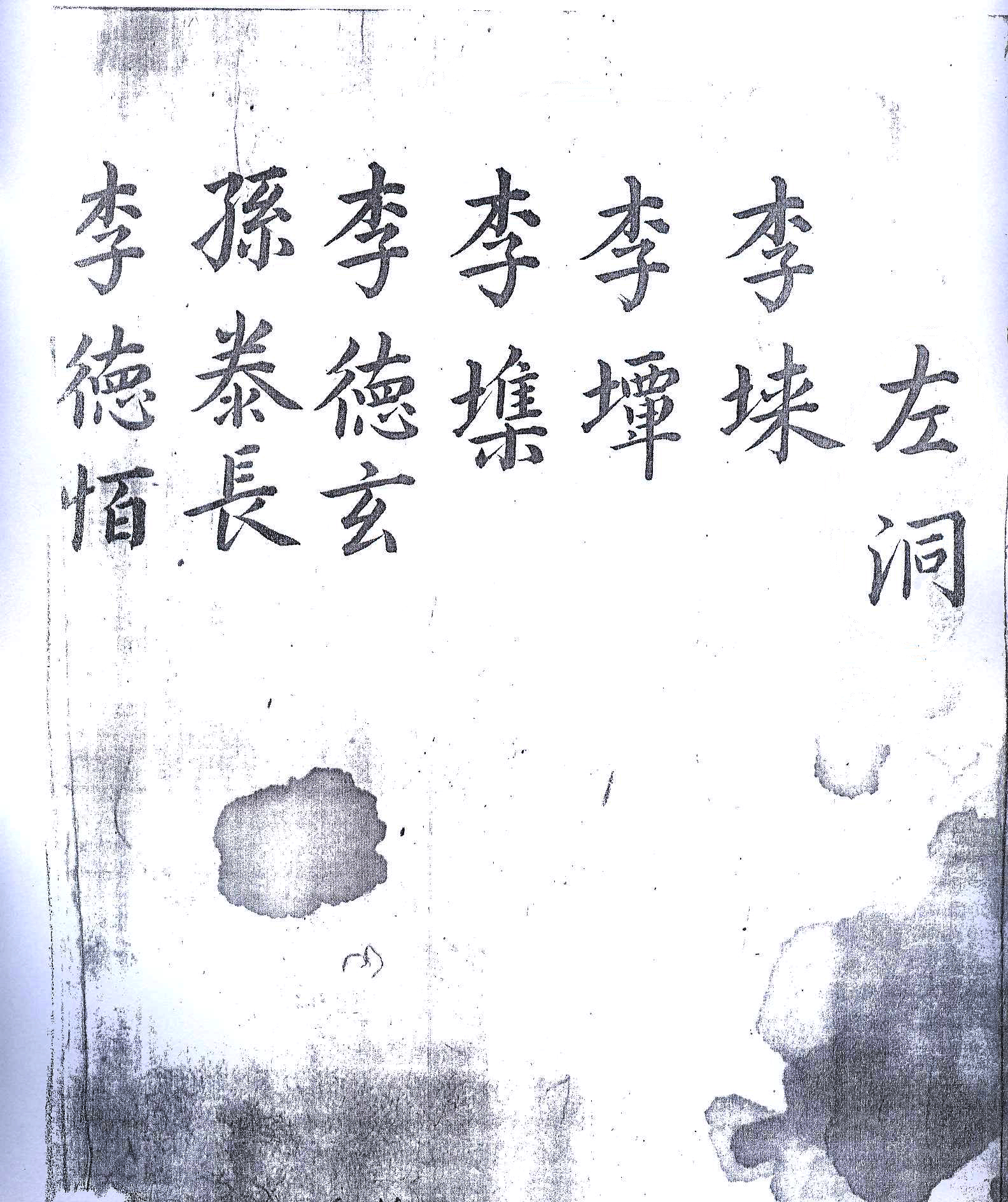

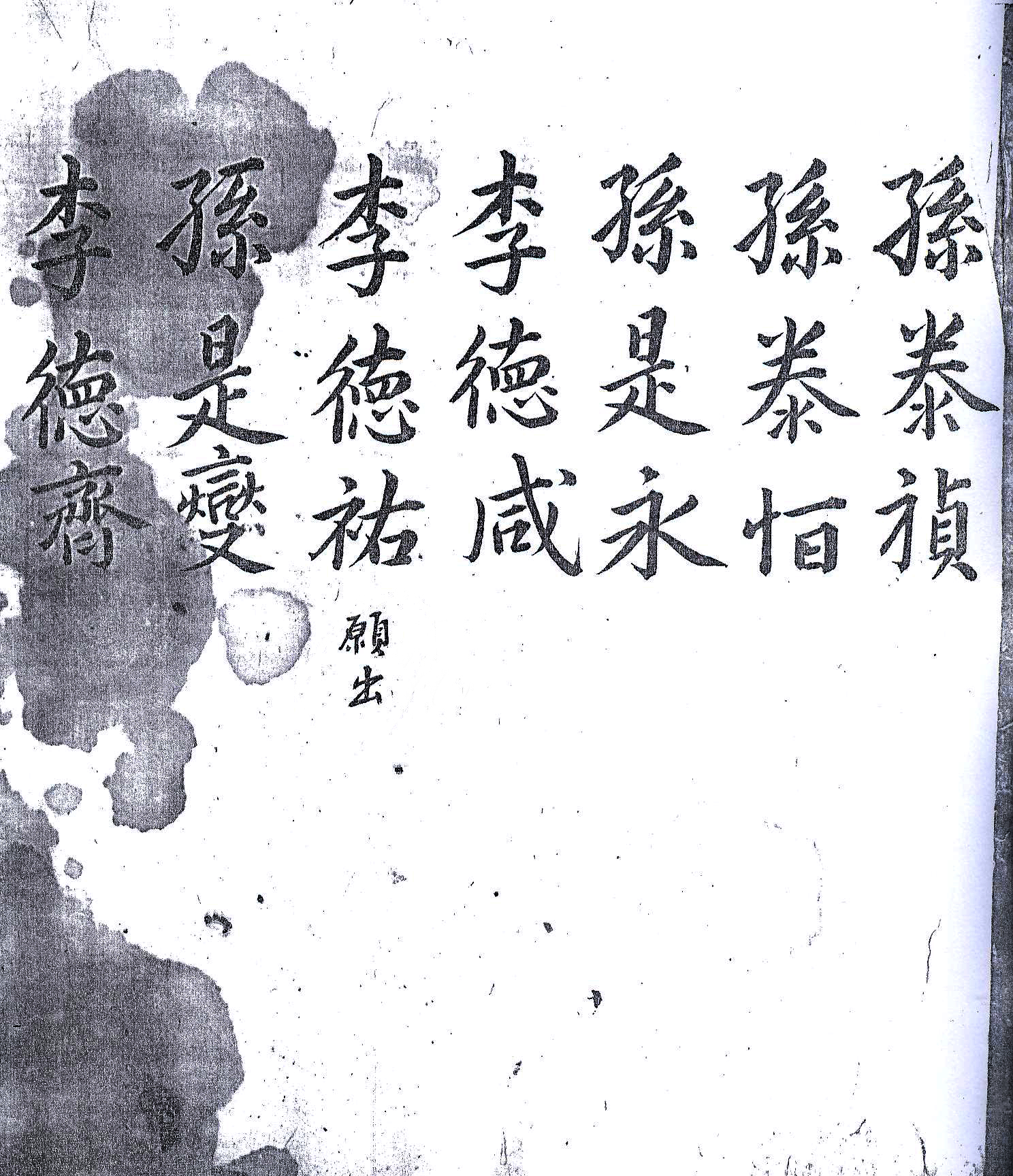

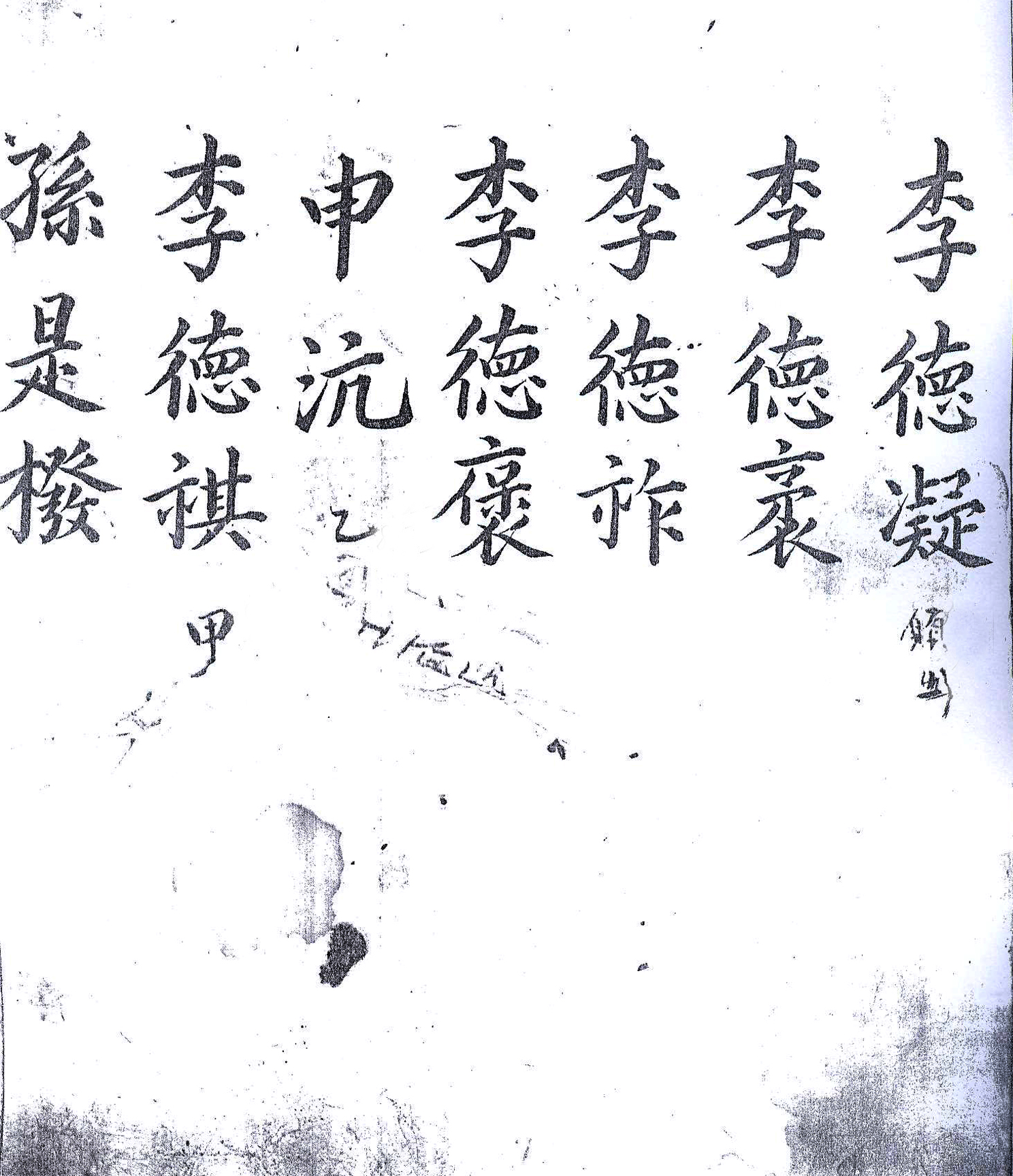

영해인량리 동계는 상민과 하민이 함께 하나의 案에 입록되어 운영되던 상하계의 양식을 띄고 있다. 이러한 이유는 원래 이 동네에는 옛날부터 내려오던 香約規가 있어서 이를 잘 이행하였지만, 근래에 饑饉과 전염병으로 인해 상하민이 연이어서 喪이 끊이지 않았다. 이에 약규는 점차 무너져서 폐할 지경에 이르렀다. 여러 방법으로 옛날의 향약규를 회복해 보려하였지만 아무런 성과가 없었다. 그래서 좌,우동의 길을 합쳐서 變通하였으며, 상하민의 허통을 금하였던 것을 없애고 하나의 동으로 혼입하는 약계를 맺게 되었다. 이를 영구히 이 지역에 준수토록하기 위하여 立議를 정하였고, 몇 가지 조례를 만들었다. 그것은 마을에 환란이 있을 시 上下가 같이 논의하며, 草 4把, 蒿索 10把, 柱 1개, 椽 1개, 쌀 2승 을 준비해둔다. 鄕員에 비록 많은 형제가 있는데 매장시의 역군에 1명씩 나눠서 나오는 것을 꾸짖는다. 향원으로서 혹 군역을 지지 않으려는 자는 쌀 1승을 받고 허락한다. 下人은 그 부모처자 외에는 쌀로서 切하는 것을 허락지 않는다. 하인이 喪을 당하면 비록 많은 형제가 있더라도, 매장과 大, 小祥시의 3번에만 쌀을 주고 그 외에는 일체 허락지 않는다. 하인이 상을 당하면 좌·우동을 논하지 않고, 상하가 각각이 흰쌀 2승을 주는데, 上任이 차지에 거두어서 지급한다. 大小喪葬例있을 시 약규에 의거하여 돈만 붙이며(相資), 하인은 개인적으로 맞이하는 자들은 客喪과 擔持를 제외하고는 불가한다. 初喪을 당해 成殯시에는 대개 草 4把, 호삭 10파, 柱 1개, 椳木 1丹이며, 하인은 椽木 1개를 기준으로 수합하여 빈소를 돕는다. 이때 上中의 허락을 받을 필요는 없다. 묘를 조성할 때는 擔持가 좌우동에서 나눠서하며 반달이 뜰 때까지 일을 한다. 일을 마치면 스스로 양식을 준비하여 매장시 占心으로 하고, 주인집에서는 술을 내어서 3巡한다. 밤을 지새울 때는 상중하를 논하지 말고, 술 5승, 米 1승 정제한다. 役軍으로 궐에 나갔다 마치고 오면, 힘들어서 차후에 절대 出闕하지 않으므로 혹 出闕하였을 때는 그 役價를 마땅히 지급할 것이로되 세 번이나 찾아왔는데도 준비하지 않았다면, 約任이 붙잡아서 그의 奴에게 20대의 볼기를 친다. 이후에 또 그러면 다시 시행한다. 그리고 향약전답에서 나오는 것은 喪葬때의 役價로 마땅히 사용해야 하며, 장례도구를 갖추는데만 사용하며 그 외에는 일체 사용치 않는다고 규정하고 있다. 이를 보면 대부분의 조례가 상장례와 관계된 것이며, 그 외에는 군역과 관련되어 있다. 이 洞契案을 살펴보면, 신분에 따라서 직역이 낮은 자를 한단계 낮춰 이름을 기재하고 있다. 또한 左洞과 右洞의 상, 하민의 구성비율에서도 차이가 나고 있다. 그리고 상유사와 하유사를 두어서 각기 상인과 하인들을 대표하여 계를 운영하고 있다. 그리고 12명이 인원은 이후에 願出이라고 성명 밑에 표기하여 스스로 이 案에서 나간 것을 알 수 있다. 여하튼, 이 동계안에 등재된 인원은 이름이 삭제된 1명을 제외하고는 총 62명이 등재되어 있다. 이들은 左洞과 右洞으로 나눠 있는데 좌동은 상인 25명, 하인 10명이며, 우동은 상인 10명, 하인 14명으로 구성되어 있다. 또한 상인으로 구분되는 성씨는 李 17명, 孫 17명, 申氏 1명 있다. 이들은 35명으로서 전체의 절반이상에 해당한다. 이들 성씨 외에는 黃, 鄭, 崔, 曹, 金, 都, 皇甫氏 등이 1~2명으로 구성되어 있다. 이외에 孫 15명, 李 4명으로 손씨는 상하인에 고루 분포하고 있는 반면, 이씨는 상인층에 분포하고 있다. 거주지역 또한 좌동이 우동에 비하여 상인 숫자가 많은 것으로 보아 分洞 당시에는 좌동이 班村으로서 주도적 위치에 있었음을 짐작할 수 있다.

자료적 가치

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1987.

『울릉도·독도·동해안 주민의 생활구조와 그 변천, 발전』,「조선후기 영해지역 재지사족의 향촌지배」, 이수환, 영남대학교출판부, 2003

1차 : 이병훈