1601년 孫起陽이 흩어져 있던 각종 學規를 엮어서 작성한 慶州鄕校의 學令

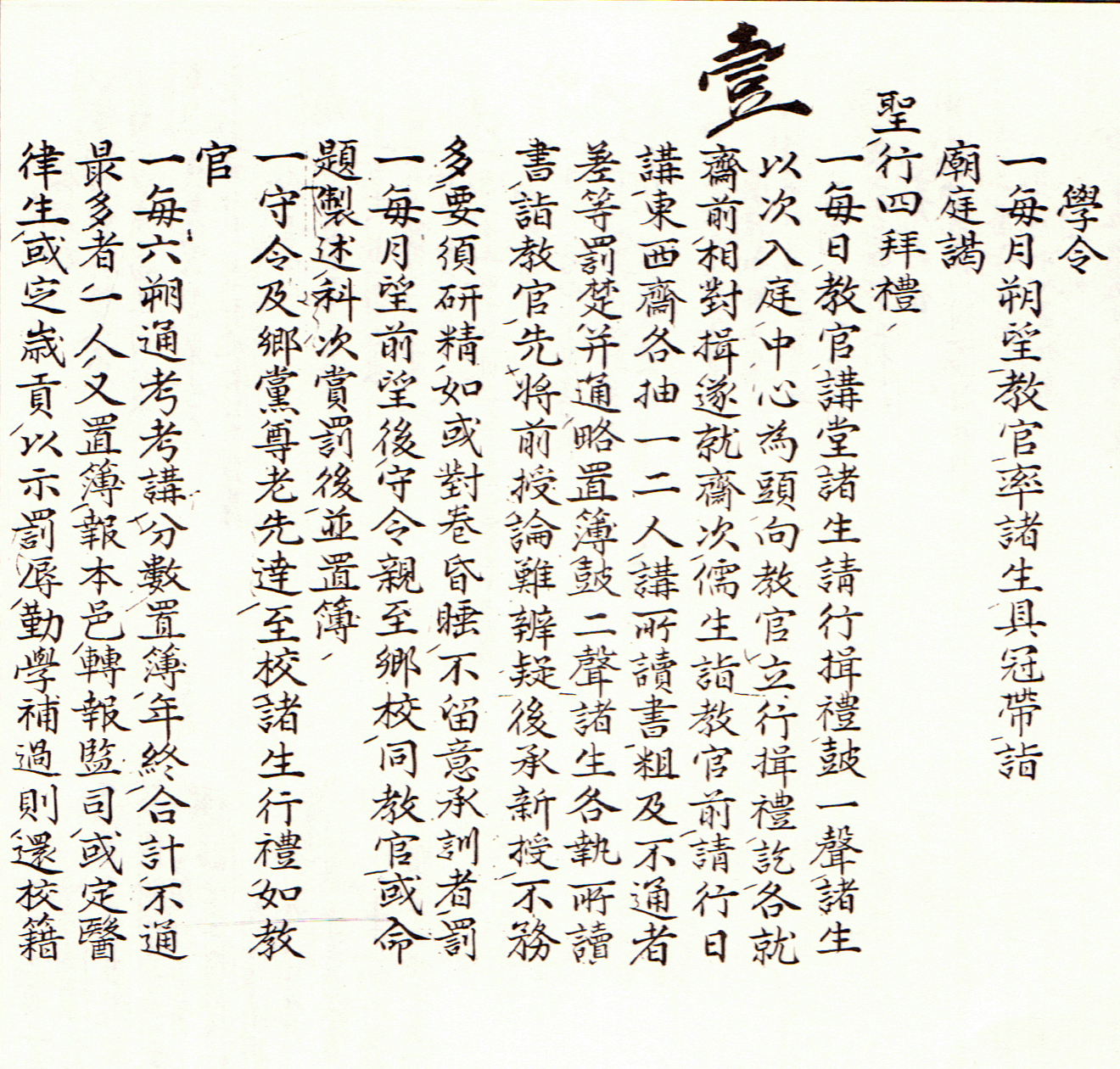

學令

學令, 白鹿洞規, 堂中憲, 傳旨, 勸學文, 示學徒詩, 跋文

내용 및 특징

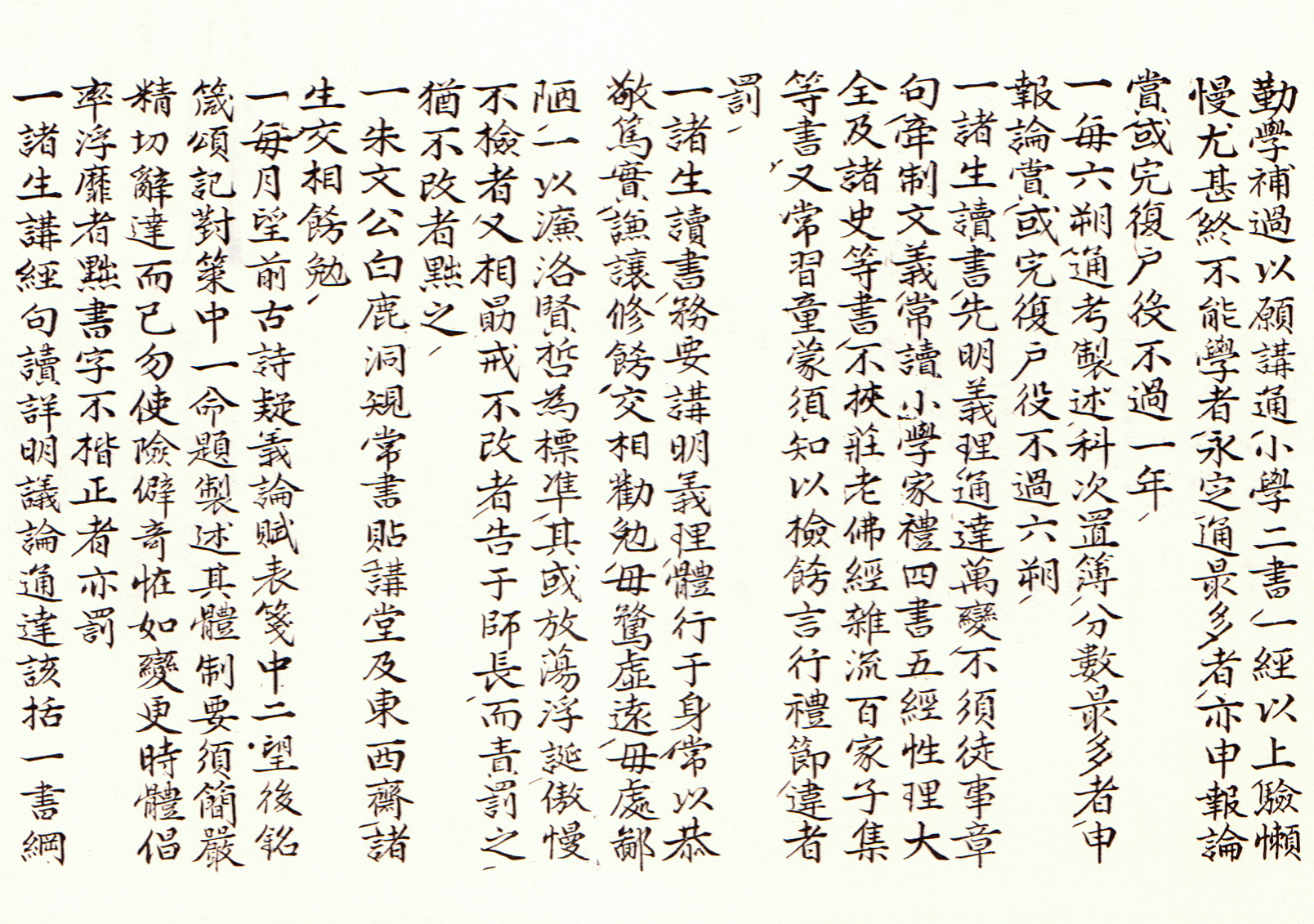

경주향교의 학령은 모두 여섯 부분으로 구성되어 있다. 첫 번째는 學令으로 21조로 이루어져 있다. 학령에는 향교 학생의 학습 내용 및 절차에 관한 것과 상벌에 관한 것으로 구분이 된다. 학습내용은 詞章 보다는 講經을 중시하였다. 따라서 학령에서도 강학의 내용에 있어서는 製述보다 講經쪽이 많은 분량을 차지하고 있다. 강경은 매일 시험을 보는 日講이 있었고, 그 등급은 大通·通·略通·粗通·不通의 5단계로 나뉘어 지는데, 成均館의 학령과 유사하다. 이중 하위 점수에 속하는 조통과 불통은 論罰하였다. 일강에 앞서서는 교관에게 혹은 諸生끼리 揖禮를 하는 등 학과교육만큼 의례를 중시하였다. 일강 이외에도 매년 2회에 걸쳐 정규시험이 있었는데, 이때 기록된 점수를 통해 교생들은 조정에 천거될 수도 있는 중요한 계기가 되었다. 매일 강경에 힘쓰게 했던 것에 비해 제술은 한 달에 2회씩 실시하였다. 제술의 문체는 궁벽하고 기괴하게 하지 말고 근엄하게 말이 통하도록 할 것을 강조하고 있으며, 글씨체는 반드시 楷書體로 하도록 하였다. 경주향교학령에서 규정하고 있는 교과목으로는 『小學』·『家禮』·『性理大全』, 四書五經 및 諸史로 규정되어 있다. 그리고 이단으로 규정한 불교와 도교의 서적은 읽지 못하게 했으며, 주자의 『童蒙須知』를 익혀 항상 실천을 중시하였다. 또한 학령에서는 생활규범이 바르지 못한 예를 세 가지로 나누어 죄질이 가장 무거우면 모든 교생이 의논하여 북을 치며 공박을 주고 심한 경우는 수령에게 보고하여 賤役을 부과해 종신토록 학교에 들어오지 못하게 했다. 그 다음 죄질이 무거우면 학교에서 내쫒았으며, 행동을 고치면 처벌을 하지 않았다. 가벼운 죄일 경우 회초리를 때리거나 벌을 주도록 했다.

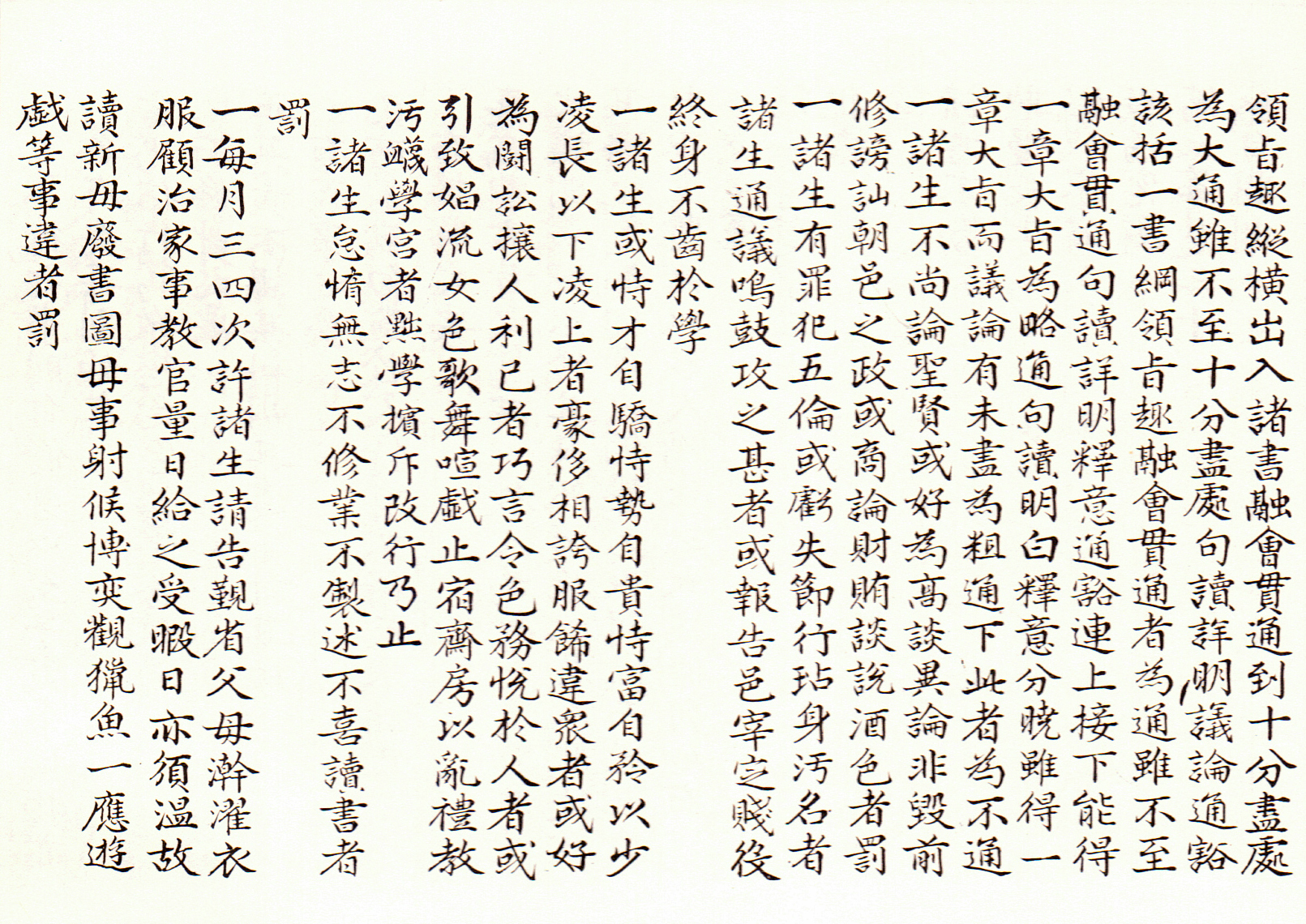

경주향교학령의 두 번째 내용은 白鹿洞規로 원 명칭은 白鹿洞書院學規로 주자가 50세 되던 해에 만든 것이다. 세 번째는 堂中憲인데, 그 뜻을 명확히 알 수 없으나 明倫堂에 써놓은 중요한 규정으로 추정된다. 당중헌 역시 엄한 처벌 규정이 제시되는데, 國諱의 글자를 범할 경우, 독서를 부지런히 하지 않을 경우, 나이 많은 사람이나 윗사람을 기만하는 경우, 창기를 데리고 와서 자는 경우, 숙소의 벽에 낙서를 하여 더럽히는 경우 등의 죄를 범하면 회초리 30대를 때린다고 되어 있다. 네 번째는 1516년 중종이 내린 傳旨이다. 이 전지는 학교는 風化의 근원이고, 首善之地로서 『小學』에 들어가서는 灑掃應待 및 退道의 절도와 愛親, 敬長, 隆師, 親友의 도로서 방심을 수습하고 그 덕성을 기름을 큰 근본으로 삼으므로 『소학』과 『가례』에 대한 교육을 중시하여 이를 널리 교육시키기 위한 사목을 예조가 마련하라는 내용이다.

다섯째는 1517년에 경상도관찰사인 김안국이 성주학도에게 내린 ‘勸學文’과 김안국의 ‘示學徒詩’에 대한 성주목사황준량의 次韻이다. 김안국은 金宏弼의 제자로 성주목사 재임시에 향교의 진흥을 위해 크게 노력하였다. 그 일환으로 성주향교를 방문하여 ‘권학문’을 내렸고, 학생들을 격려하는 시 ‘시학시’를 지었던 것이다.

마지막은 경주향교의 교수 겸 제독관이였던 손기양의 기록한 것으로 일종의 발문이다. 발문에는 경주향교의 학령에 대한 연혁 설명이 있는데, 원래 성주향교에 있던 학령을 기축년(1589)에 성주교수를 지낸 손기양이 필사하여 둔 것으로 만력 신축(1601)에 그가 경주향교의 교수로 부임하면서 옥산서원의 兩進齋에서 다시 연서한 것이라고 기록되어 있다.

자료적 가치

조선전기 향교 교육의 실태를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 조선전기 향교 교육을 엿 볼 수 있는 얼마 되지 않는 자료 중 하나이다.

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成(Ⅰ)』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『古文書와 兩班社會』, 鄭求福, 一潮閣, 2002

이광우