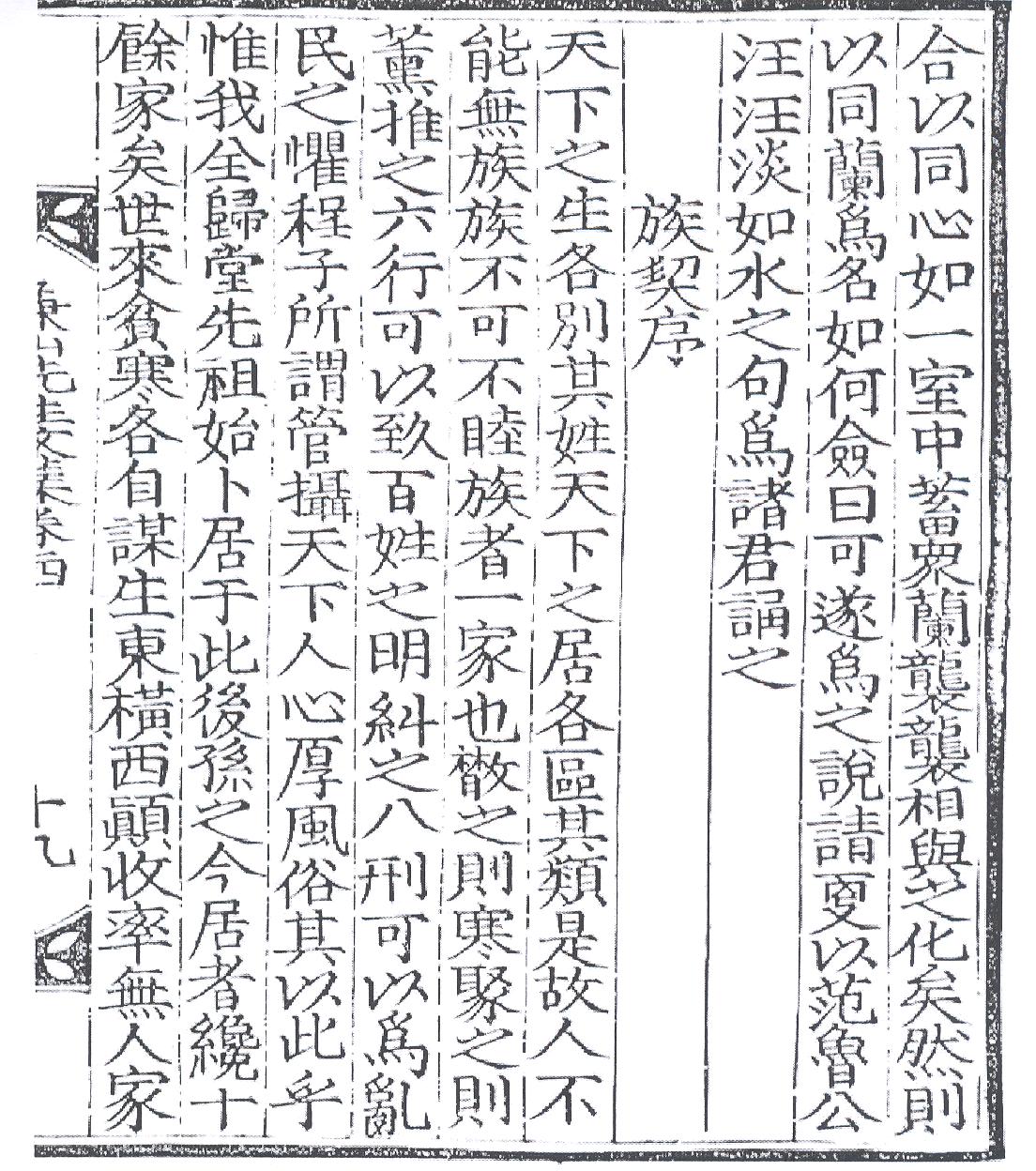

1890년에 徐永坤이 작성한 全歸堂 후손들의 친목을 위한 족계의 서문

兼山集 中兼山先生文集 卷之四 雜著 族契序兼山先生文集 卷四 十九

上 卷1 詩, 卷2 書

中 卷3 書, 卷4 雜著

下 卷5 記, 跋, 箴, 銘, 上樑, 祭文, 墓碣, 傳, 卷6 附錄

내용 및 특징

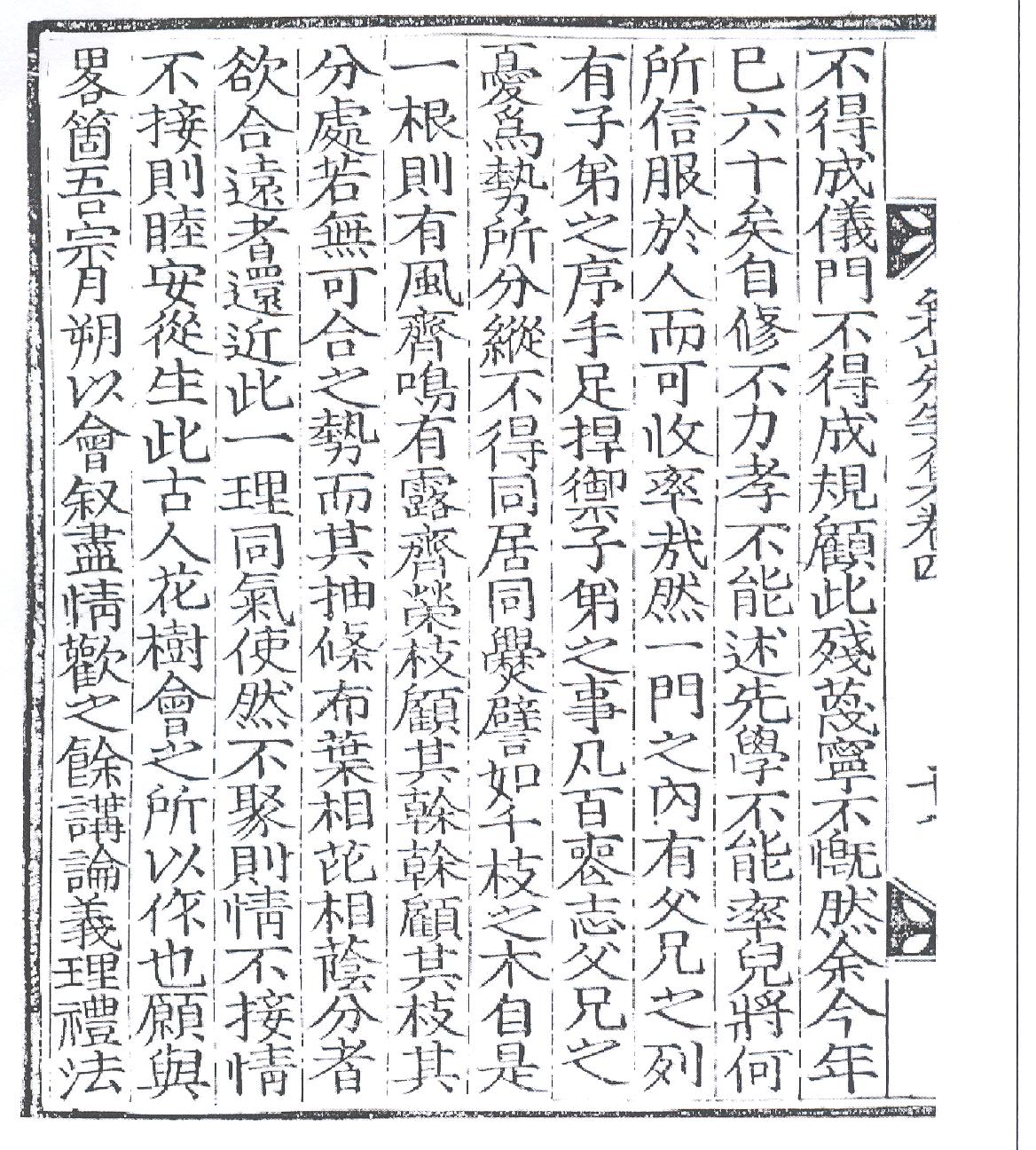

서영곤의 선조인 全歸堂 徐時立이 16세기 중엽 달성군해안현도동에 복거한 이래 19세기 말에 이르러 그의 후손들은 10여 가구만이 남아 있었다. 이는 세월이 흐르면서 생활이 빈곤하여 각자 살길을 찾아 흩어졌기 때문이라고 보았다. 또한 가문의 예식과 규정이 잔멸하여 서영곤 스스로의 힘으로는 이를 닦기 어렵다고 보았다. 이에 그의 나이 60세(1890)가 되던 해에 옛 사람들의 화수회를 본받아서 종친회를 월삭에 개최하여 환담을 나누고, 의리와 예법을 강론하며 가문의 전답을 경영하여 혼인상제에 사용하는 일 등을 상세히 논의한다고 했다. 또한 과격한 말을 하거나 태만하여 잘 따르지 않는 자에게는 타이르는 한편, 추악한 죄를 짓고도 고치지 못하는 자는 가문에서 내쫒도록 하였다. 그래서 13조의 훈계를 지어 모든 종친이 힘써 따르도록 하였다. 서영곤이 족계를 만들었던 19세기 후반은 농업생산력 증대와 상품화폐경제의 발달로 인하여 신분제가 붕괴되고, 조세제도의 문란으로 중세봉건사회가 해체되던 시기였다. 특히 농민층의 분화가 매우 심화되면서 자영농민이 몰락하였으며, 조세와 부역의 폐단으로 인해 1862년 임술민란을 시작으로 삼남 일대에서 민란이 확대되던 시기였다. 이러한 사회적 분위기가 반영된 가운데 족계가 만들어졌다.

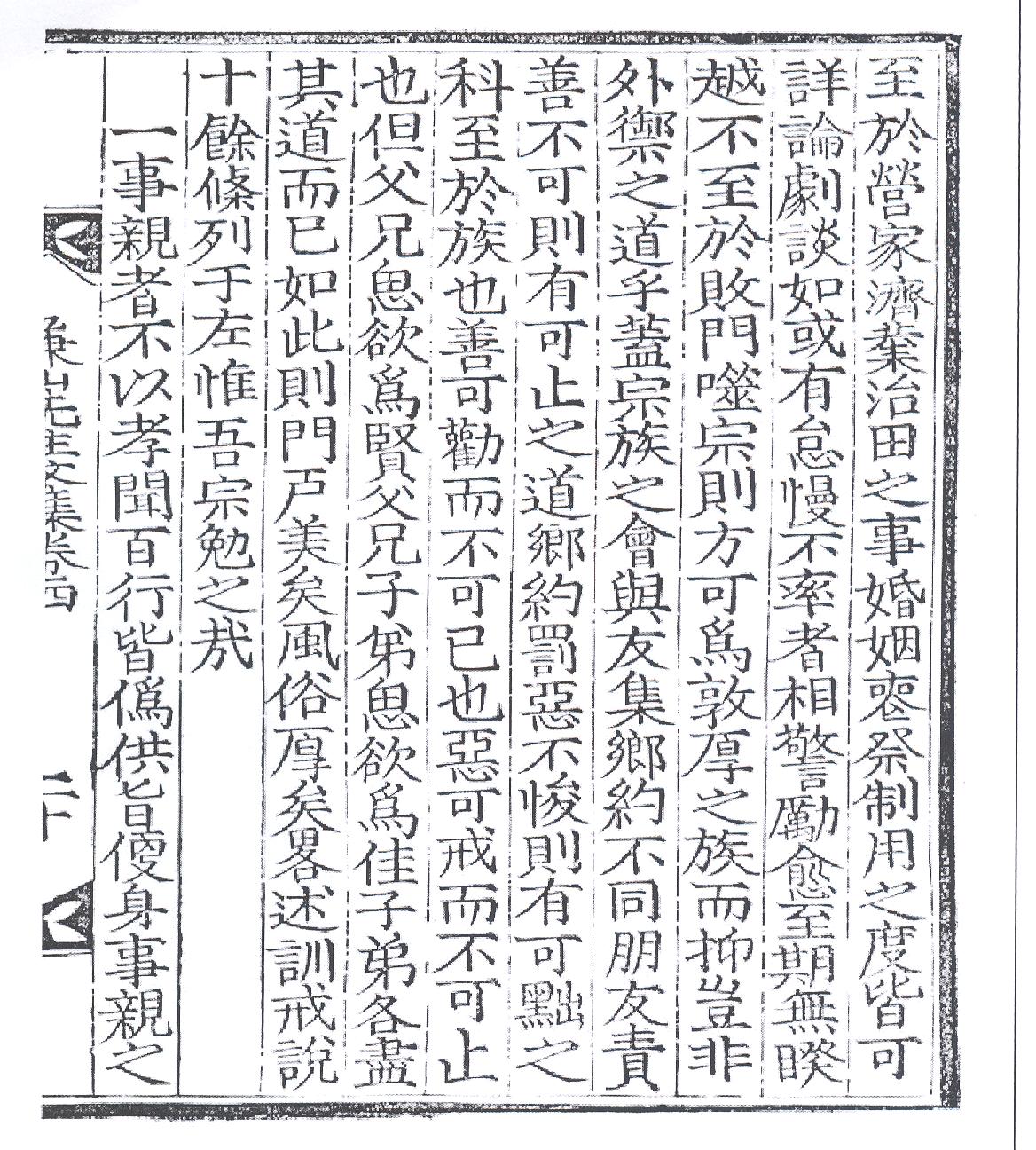

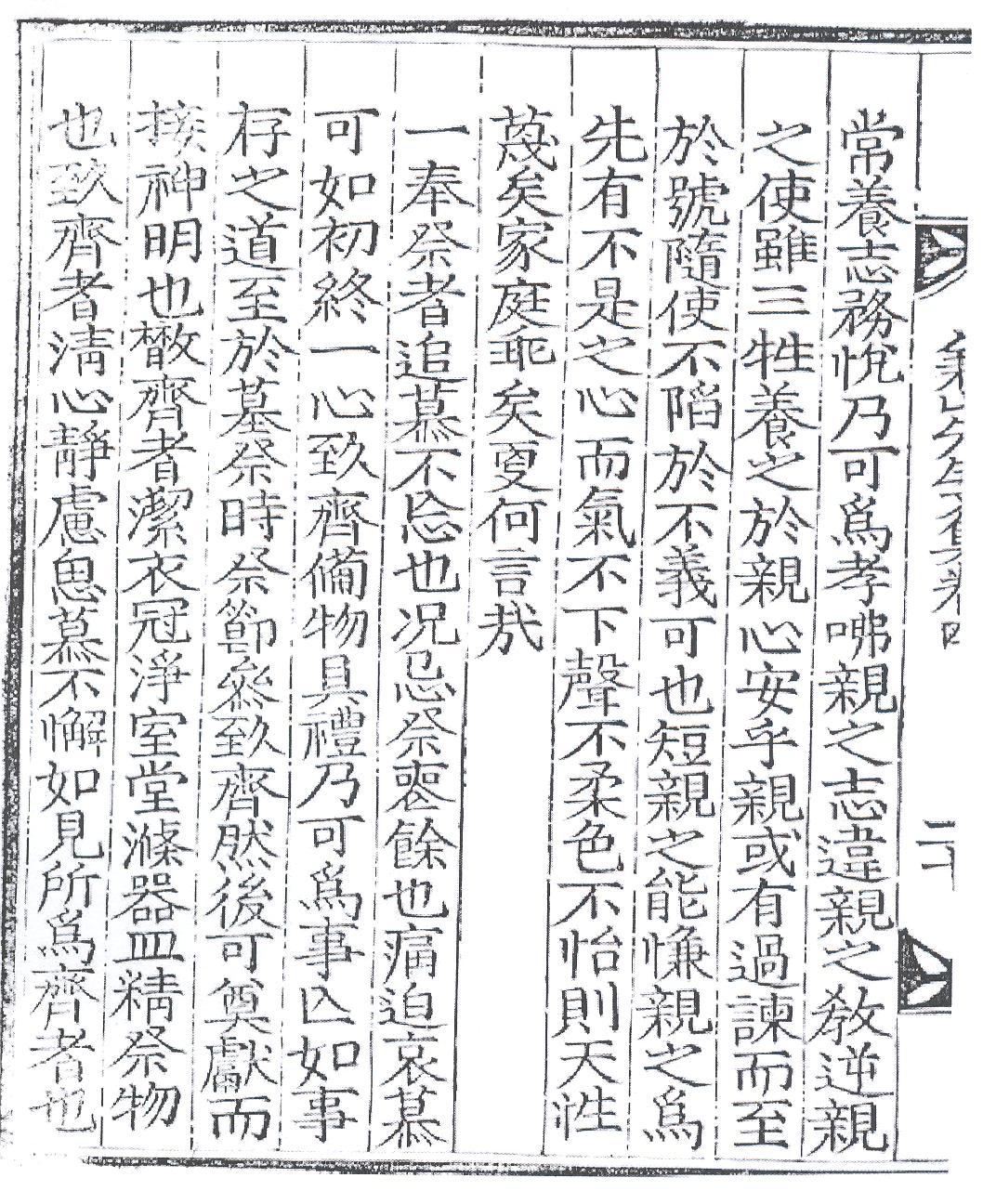

그 내용은 첫째, 부모에 대한 효를 강조하고 있다. 즉 부모를 대함에 언성을 낮추고 얼굴빛을 부드럽게 하며, 부모의 뜻과 가르침을 거스르지 않고 즐겁게 맞아들여야 한다고 하였다. 둘째, 제사는 추모와 정성으로서 지내야 한다. 제사 때에는 옷과 의관, 집안을 깨끗이 하고, 제기를 씻고 제물을 정성스레 준비해야 한다. 다만, 가정이 가난하여 모든 것을 갖추기 어려울 시에는 채소 1반, 생선 1종, 곡식 1기만을 갖추고 정성을 다하여 극진히 지내야 한다. 셋째, 공직에 종사할 때는 백성들을 우선적으로 챙겨야 한다. 전답에서 나오는 세출의 관리에 태만하지 않고 공세를 먼저 납부하여 관리의 책임을 모면하고, 里任을 감독하여 安伸토록 한다. 넷째, 집에 있을 때 그 용모와 행실을 바르게 한다. 집안이라 하여 나태하게 행동하지 말고 항상 근면하고, 공경하며, 바른 자세로 지내야 화목하게 되며, 부모에게 자식이 순종하고, 부부간에는 의리가 있으며, 형제간에 공경하는 마음이 생긴다고 하였다. 이렇게 하면 가난하더라도 항상 즐거움이 있다고 강조하였다. 다섯째, 학문을 게을리 하지 마라. 가난하다고 하여 학문을 멀리하면 지식이 없어서 자신을 잃어버리는 것이 되니, 어려움 속에서도 독서를 즐기라고 하였다. 여섯째, 재물을 늘리는 것에는 도리가 있으니, 욕심을 버리고 나의 이익을 구하지 않고 또한 남을 속이지 않으며 부지런히 모든 일에 임한다. 일곱째, 행동을 조심하라. 거듭 청하지 않은 자리에는 나가지 않고, 길거리에서 논쟁하지 않으며, 이웃의 일을 비교하지 말며, 부득이 거리의 찻집과 술집에 가게 되면 의관을 갖춰야 한다. 여덟째, 사람을 사귀는 것은 공경과 겸손, 신의를 두텁게 해야 한다. 내가 남에게 행하는 대로 남 또한 나한데 그렇게 대하니 지나가는 손님이라도 정성으로 대접하고, 아침을 따듯하게 대접한다. 또한 손해를 보더라도 시비를 걸지 말며, 타인과 장단점을 비교하지 말라고 하였다. 아홉째, 일이 없더라도 게으르지 말라. 열 번째, 실없는 농담과 오만한 행동은 습관이 되니 하지 말라. 열 한번째, 술은 기분을 좋게 해주는 것이지만 제사, 친우회, 손님 접대를 제외하고는 자제하되, 술을 마시게 되면 과하게 마시지 말라. 열 두번째, 화려하게 치장을 한다고 사람들이 숭상하는 것은 아니니 사치하지 말라. 재산은 부모를 섬기고, 제사를 지내며, 손님을 접대하는 것이면 족하다. 그러니 항상 검소하게 지내며, 옛 성현들과 같이 가난을 부끄럽게 여기지 말라고 하였다. 열 세 번째, 잡기(노름)는 도적들이 하는 일이자, 욕심이 많은 자들이 이에 빠져서 가정과 몸이 패망하는 것이니 이를 막아야 한다고 하였다.

자료적 가치

『兼山集』, 徐永坤, 1919

『嶺南鄕約資料集成』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 영남대학교 출판부, 1986

이병훈