1581년 安東府의 士族 鄭士誠이 작성한 향약으로, 安東鄕案의 입록 규정이 나타나 있는 자료

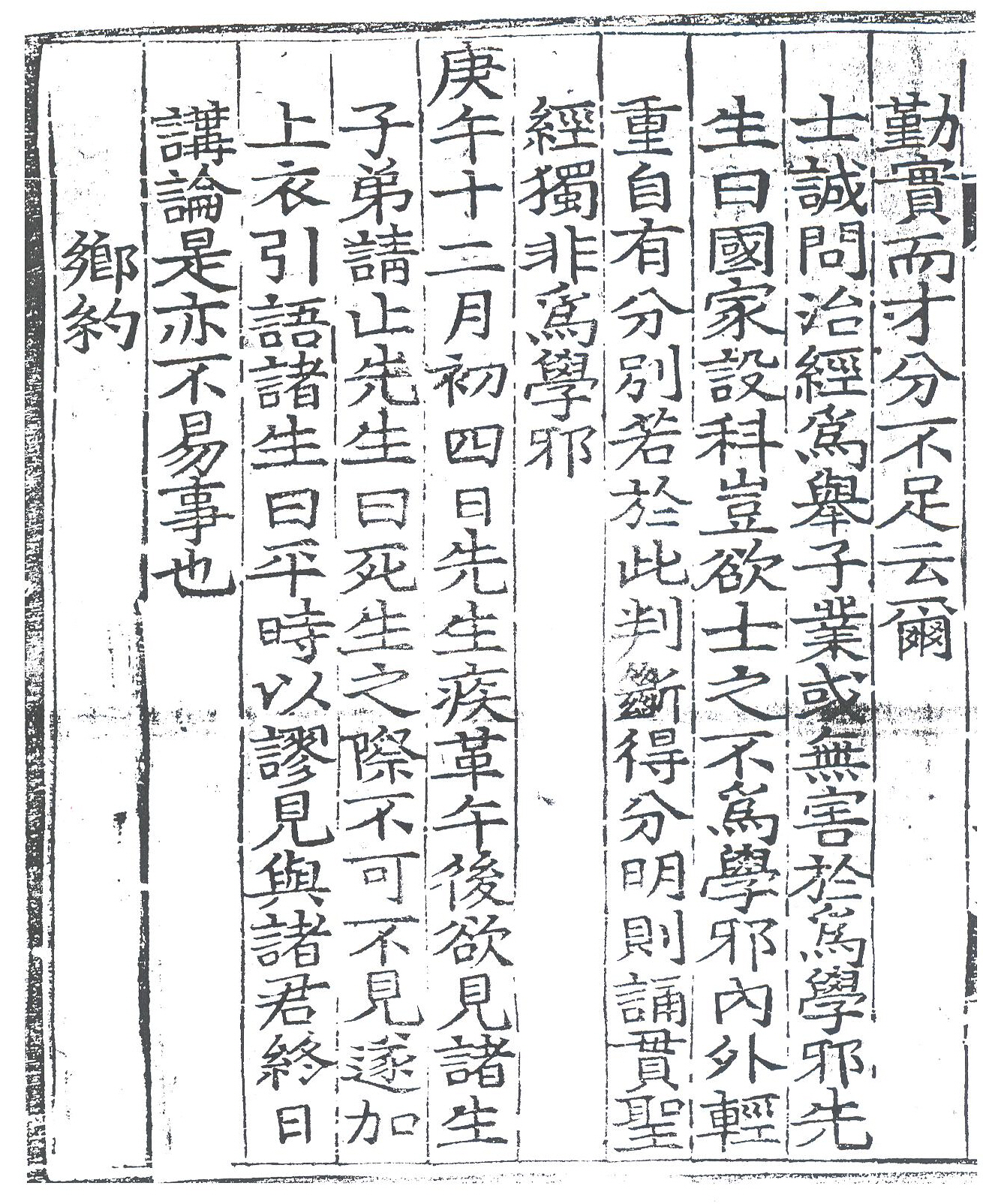

芝軒先生文集芝軒先生文集 卷之三 雜著 鄕約芝軒集 卷三 三

1책 : 卷1 詩, 卷2 疏,書 / 2책 : 卷3 祭文,雜著, 卷 4 附錄

내용 및 특징

1581년 안동부의 사족 鄭士誠이 작성한 鄕約으로, 향안입록 규정이 제시되어 있는 자료이다. 『芝軒先生文集』의 年譜에 萬曆 9년 辛巳에 鄕約의 여러 조항을 정했다고 나타나 있어, 향약의 작성시기가 1581년임을 알 수 있다. 鄕約의 첫머리에는 상하구분의 명분과 유래를 설명하고 이어 6조의 조약이 나타나 있다. 鄕約의 대략적인 내용은 다음과 같다.

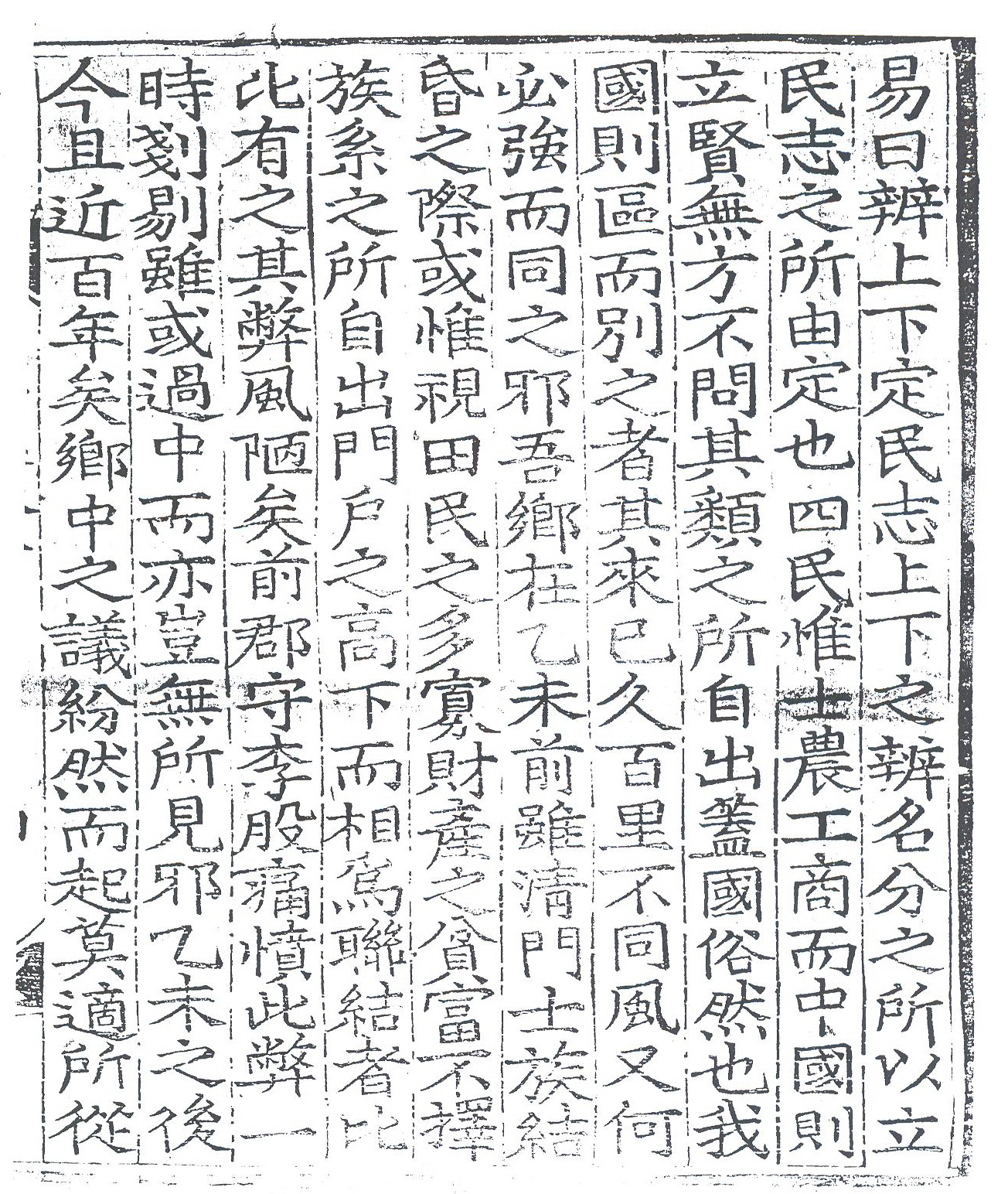

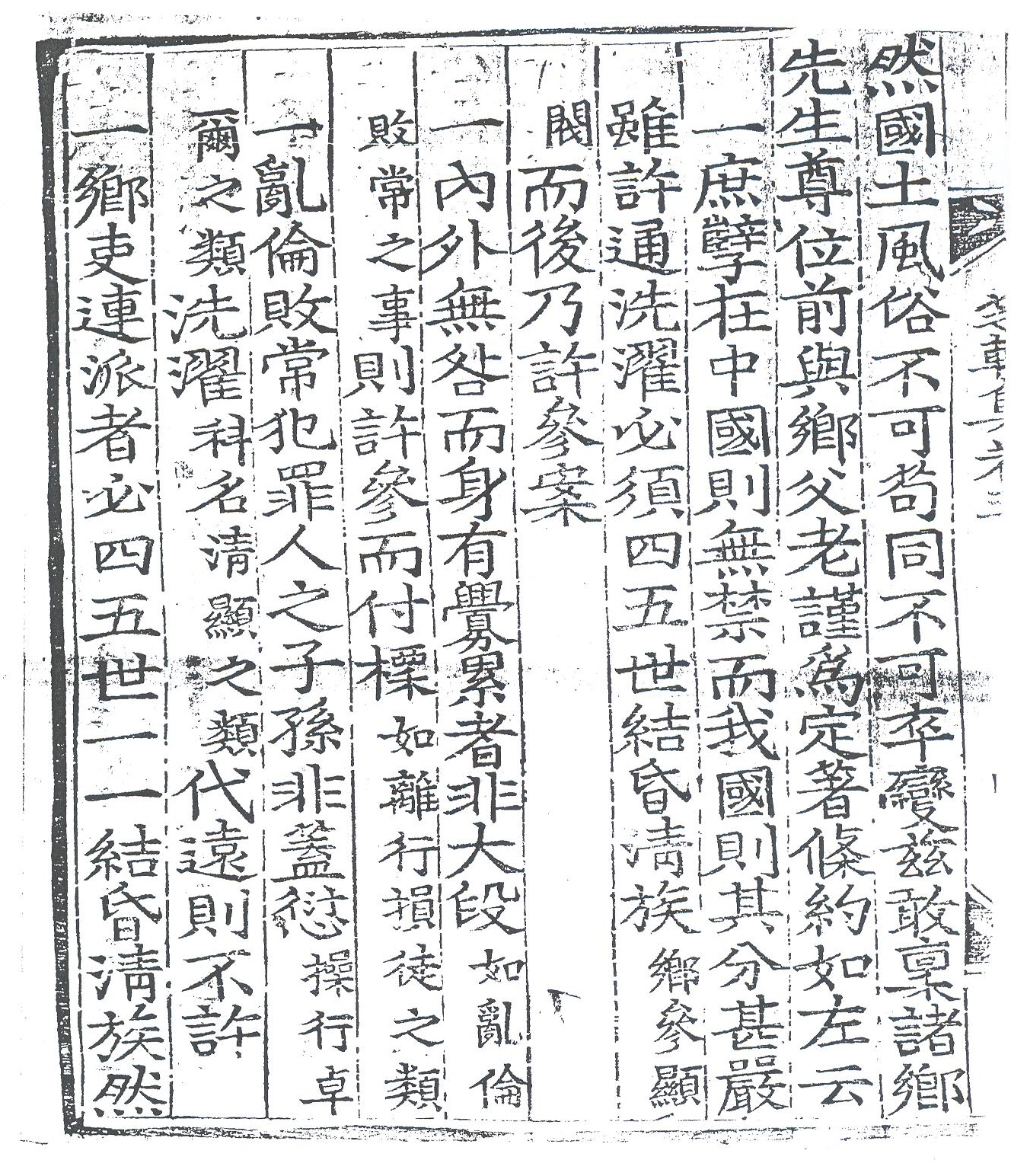

『周易』에 상하 변별을 통해 民志가 정해지고 명분이 생긴다고 했다. 士農工商 즉, 四民의 경우 중국에서는 그 부류의 구분이 없으나 우리나라에서는 오래 그 구분의 유래가 오래되었다. 그러나 본 고을은 을미년, 즉 1535년 전 까지만 하더라도 비록 淸門士族이 혼인을 할 때 오직 田民의 많고 적음, 재산의 貧富만을 볼 뿐 族系와 門戶를 보지 않고 서로 연결하는 폐풍이 있었다. 이에 前 郡守李股가 이러한 폐단을 痛憤하여 一時에 잘라내었다. 이제 여러 鄕先生 尊位와 鄕父老와 더불어 아래의 6조약을 정한다. 一. 庶孼은 중국에서 금하는 것이 없으나 그 구분이 엄격하니, 비록 許通했다 하더라도 4~5세대 동안 淸族과 결혼한 후에 參案을 허락한다. 一. 內外에 허물이 없으며, 자기에게 허물이 있다하더라도 亂倫敗喪이 아니면 參案을 허락하되 付標한다. 一. 亂倫敗喪을 범한 죄인의 자손은 操行이 卓異한 부류거나 科名,淸顯한 부류거나, 세대가 먼 부류가 아니면 허락하지 않는다. 一. 鄕里는 필히 4~5세 동안 일일이 淸族과 혼인한 후에야 參案을 허락한다. 洗濯 후에도 4~5세대 동안 청족과 결혼한 후에 허락한다. 一. 원래 양반은 향리와 차이가 있으나, 貧寒해져 군사나 백성의 집안과 혼인하여 賤해진 것이 적지 않다. 이들도 역시 4~5세 동안 淸族과 혼인한 후에 參案을 허락한다. 이것을 범한 여부는 衆議를 모아 정한다. 一. 他官人으로 혼인해 오거나, 本府人이 타관 사람과 혼인한 경우에는 顯閥이 아니면 허락하지 않는다.

이상 향약 중 주목 할 것은 재지사족에 의해 향안이 정비되는 과정의 한 단편이 제시되어 있다는 것이다. 본문에 따르면 을미년에 李股가 폐단을 일시에 잘라내었다고 나타나 있다. 그 폐단은 오직 田民의 많고 적음, 재산의 빈부에서 이루어지고 있는 사족들의 혼인이었다. 즉 사족 상호간의 혼인이 아니라 경제적인 기반을 가진 향리계층과도 혼인을 하고 있었다. 이는 곧 향안에 향리 外孫과 女壻의 향안 입록이 가능함을 말한다. 이에 李股는 안동부留鄕所의 座首로 있으면서 品官節目을 제정하여, 향리의 입록을 규제한 듯하다. 李股가 좌수로 있으면서 절목을 제정한 사실은 永嘉誌에 나타나 있는데, 이를 통해 당시까지 향안에 鄕吏들이 입록되고 있었음을 간접적으로 확인 할 수 있다. 그런데 이 문제는 1581년경 다시 불거지게 되었고, 鄭士誠에 의해 鄕約의 규정이 제정되기에 이른다. 16세기 후반, 늘어나는 사족과 이족의 성장에 대해, 양반지배질서체제 확립을 위해서 향안에 대한 엄밀한 원칙이 필요하였다. 이에 따라 6개의 조목을 마련하여 吏族을 완전히 배제할 수 있는 향안 입록 원칙을 마련한 것이다. 6개조의 향안 입록 규정에는 庶孼,鄕吏, 그리고 양반가지이지만 군사 및 백성과 혼인한 가문, 타관인의 입록을 근본적으로 배제하여, 향안입록자를 철저히 양반 중에서도 淸門士族으로 제한하고 있음이 나타난다.

자료적 가치

16세기 안동지역 향안의 작성과 재지사족의 향촌지배 과정을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 향안의 입록을 士族으로 엄밀하게 제한함으로써 吏族 등의 영향력을 배제하고 재지사족 중심의 향촌지배 질서를 실현시키는 과정의 한 단편이 나타나 있다. 특히 6개조의 향안 입록 규정을 명시하여 양반중심의 폐쇄적 향촌지배질저 체제의 확립을 도모하고 있음이 나타난다.

『眞檀學報』58, 「16,17세기 鄕約의 機構와 性格」, 韓相權, 震檀學會, 1984

『大邱史學』第27輯, 「朝鮮前期 安東府 在地士族의 鄕村支配」, 鄭震英, 大邱史學會, 1985

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기향약연구』, 향촌사회사연구회, 민음사, 1990

『國譯 永嘉誌』, 안동군, 안동군, 1991

『大東文化硏究』第35輯, 「조선후기 鄕村 兩班社會의 지속성과 변화상(1)」, 정진영, 成均館大學校 大東文化硏究院, 1999.12

1차 집필자 : 정진영, 2차 집필자 : 이광우