1556년퇴계이황이 예안현의 풍속을 교화하기 위해서 만든 향약

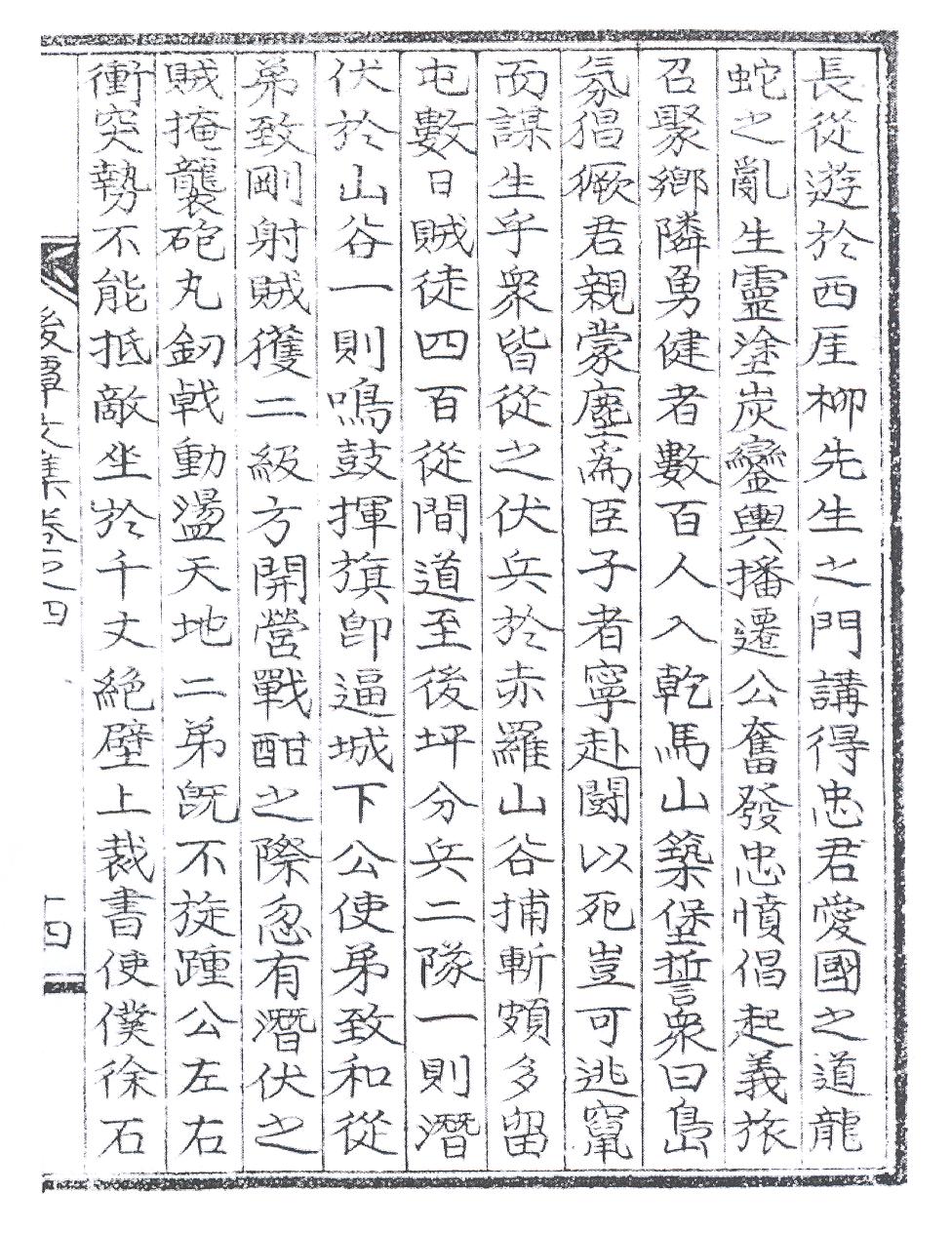

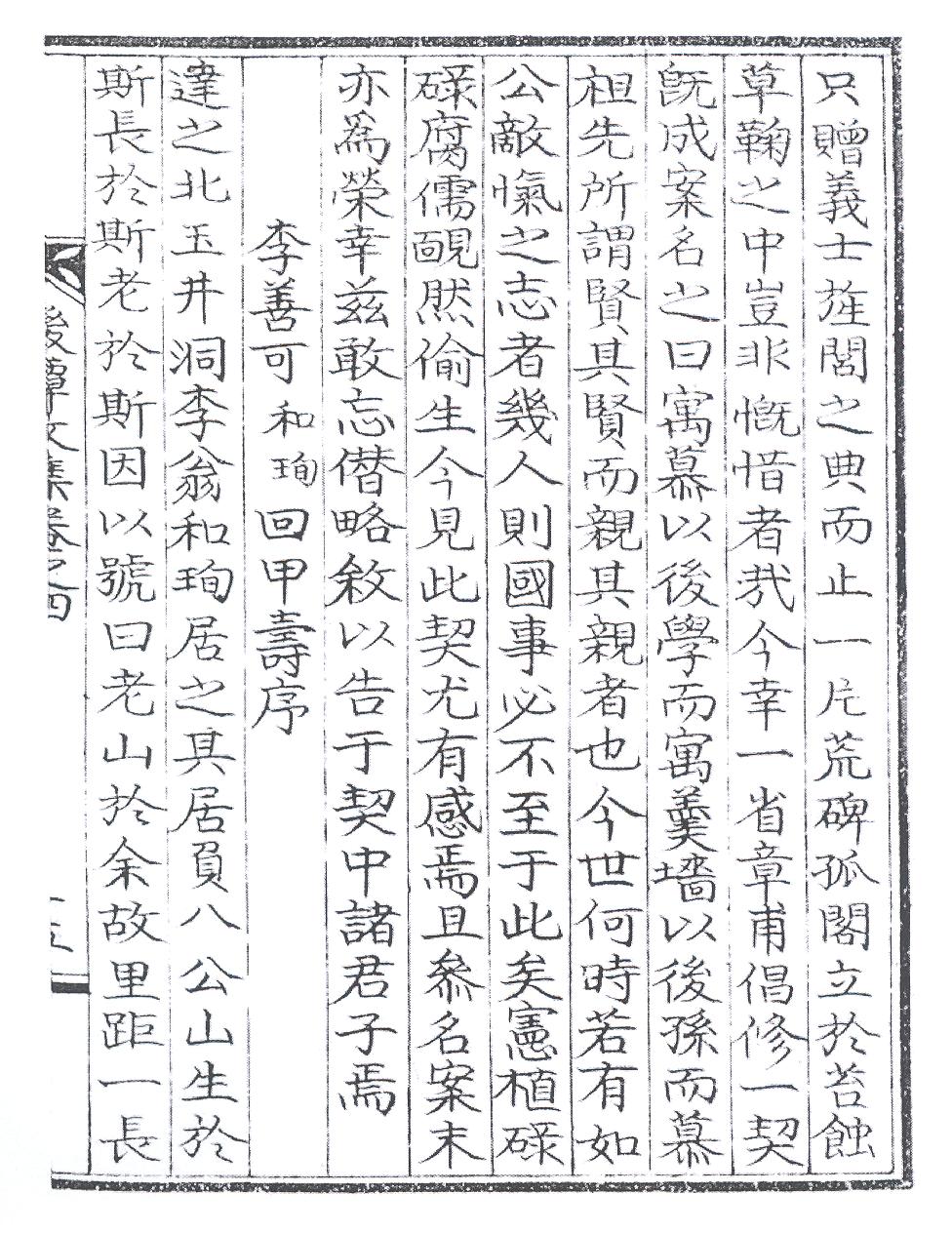

退溪全書退溪先生全書卷之五十九 序退溪先生全書卷之 九

내용 및 특징

향약은 대개가 사대강목 즉, 過失相規, 德業相勸, 禮俗相交, 患難相恤 이 정석으로 알려져 있다. 이는 다시 勸善적 德目과 懲惡적 罰目으로 구분된다. 이중 과실상규를 제외한 나머지는 모두 권선적 덕목에 해당한다. 우리나라에 행해진 대표적인 향약은 대개 7가지가 있다. 이것은 藍田呂氏鄕約, 朱子增損呂氏鄕約, 禮安鄕約, 海州鄕約, 社倉契鄕約, 海州一鄕約 등이 그것이다. 이황의 예안향약은 일찍부터 조선적 향약의 시초로 이해되어 왔다. 그러나 향약이 아닌 鄕規로 규정되기도 하였다. 이 둘의 차이점을 살펴보면 첫째, 향규는 주로 향원을 대상으로 하고 향약은 그것이 시행되는 지역의 상하인 전원을 대상으로 한다. 둘째, 향약의 내용은 권장해야 할 德目과 처벌의 대상이 되는 惡目을 열거하고 있는데, 비하여 향규는 鄕執綱, 座首, 別監의 선출절차, 향청의 직분과 운용에 관한 사항, 향안입록절차 및 자격요건 등이 주 내용이다. 셋째, 가장 핵심적인 차이점은 향약이 守分之風의 振作을 위주로 하는 만큼 교화사적 견지에서 고찰되어야 하는데 비하여 향규의 본질은 향원이 무뢰하게 처벌될 때나 중요한 민원이 있을 때 또는 향리의 단속에 있어서 鄕契와 수령의 의견이 대립되었을 때 단결된 향원의 힘으로 관권에 대하여 향권을 지킨다는 사회사적 견지에서 고찰되어야 한다는 점에 있는 것이다. 따라서 향규는 향권이 강했던 조선전기에 있어서 제 구실을 하였고, 향약은 향권이 약화된 조선후기에 있어서 그 功過가 뚜렷하게 나타난다.

예안향약이 향규로 불려지든, 향약으로 불릴 수 있는 것이든 그 기본성격은 사족이 그들 중심으로 향촌사회를 지배·통제하고자 한 노력의 일단이었으며, 향촌교화라는 것은 결국은 그들 중심의 성리학적 윤리의 실천이었던 것이다. 그리하여 향촌사회에서 사회적·경제적으로 그들의 이익을 보장하려는 것이었다. 따라서 예안향약은 재지사족이 처한 향촌문제에 사족의 현실대응 방법의 하나로 파악된다. 예안향약은 퇴계향약이라고 불리듯이 退溪가 만든 것이지만 오직 퇴계 혼자만의 필요성에 작성된 것은 아니었다. 이것은 예안의 재지사족에게 있어서 향촌풍속의 교화의 절실한 필요에서 추진되고 작성되었던 것이다. 교화의 필요는 16세기 향촌사회 하층민의 流亡에서 오는 것이었다. 하층민의 유망은 봉건정부의 가혹한 수탈에서 뿐만 아니라 재지사족의 무단행위에서도 기인하는 것이었고, 이것은 결과적으로 재지사족의 향촌지배를 그 근저에서부터 붕괴시키는 것이었다. 이러한 16세기 향촌문제는 예안현의 사족에게 있어서도 마찬가지였다. 퇴계의 동향선배인 聾巖 李賢輔는 이를 교화라는 측면에서 해결하려고 하였다. 그 수단으로 일찍부터 여씨향약의 실시를 생각하고 있었다. 농암의 이러한 뜻은 생전에 이루지 못하였으나 그의 죽음과 더불어 遺志에 따라 그의 후손과 퇴계에 의해 그리고 일향사족의 공론에 의해 적극 추진되고 있었다. 이를 퇴계는 향입약조의 서문에서 농암선생의 여러 아들이 居喪으로 경내에 있고, 자신 또한 守病으로 田間에 있으니 모든 鄕丈老가 우리 몇몇 사람에게 농암선생의 뜻을 遂成할 책임을 지웠기에 이에 서로 상의해서 그 대강을 세우고 다시 향인에게 編示해서 可否를 살핀 연후에 정하였다고 하였다. 예안향약에 대한 연구는 지금까지 퇴계의 문집에 수록된 ‘향입약조’를 분석 대상으로 한 것이었다. 그러나 이와는 한 두 조목에 있어서 상이함을 보여주는 퇴계의 ‘約條’가 있다. 이것은 여씨향약이라는 표제에 수록된 것인데 문집의 내용보다 더 원형에 가까운 것으로 보인다. 예안향약의 성격을 보면 향약의 일반적인 성격인 하층민에 대한 직접적인 지배와 통제가 아닌 유향소 품관을 중심으로 한 유교적 생활규범의 확립과 官政에 대한 是非의 엄금, 그리고 하층민에 대한 무단적 행위의 규제로 성립되고 있는데, 이것은 결국 재지사족의 자기통제를 통하여 향촌사회의 안정을 추구하고자 한 것이라 할 수 있다. 예안향약의 이러한 내용은 비슷한 시기에 작성·실시되고 있던 율곡향약과 상고 차이를 보여준다. 성격율곡향약에서 보이는 사족 자신의 이익을 적극적으로 보호하려는 모습이나성격상하신분관계를 엄격히 하면서 하층민을 직접적인 교화의 대상으로 파악하던 것과는 상고 거리가 있는 것이었다. 퇴계기에 율곡은 다 같이 향약을 통하여 향촌사회의 안정을 추구하고자 한 것이었지만, 그 구체적인 방법에 있어서는 율곡이 보다 적극적이었다면 퇴계의 경우한 유소 소극적인 면을 보이고 있다. 32개곡향약과 상 조목를 엄격히 하다음과 같다. 부모에게 불순한 자, 형제가 서로 싸우한 자(형이 나쁘고 아우가 옳다해도 같이 벌한다, 형이 바르고 아우가 그르 하다만 아우만 벌한다, 둘 다 잘 잘못이 비슷하면, 형통제걼볍게 동생은 엄하게 다스린다)있다嬮道를 어지럽히한 자(부부간에 손찌검하고 욕한 자, 본처를 내쫒은 자-처가 잘못했으 하감등함-있다첩을 처로 삼은자, 서자를 적자로 삼은 자, 적자로서 서자를 돌보지 않한 자, 서자로서 도리어 적자를 능멸한 자)있다일스린귤부에 간섭되고 향풍계의 계회의 자, 함부로 위세를 부려 공사를 막고 私事를 행하는 자, 향장을 능욕하는 자, 守節하는 과부를 꾀이고 협박하여 더럽히고 姦通하는 자 이상은 上中下로 나누어 嚴罰한다. 친척간에 화목하지 못한 자, 본처를 소박한 자(처에게 죄가 있는 자는 감등함), 이웃과 불화한 자, 친구간에 서로 때리고 욕하는 자, 불고염치하고 사풍을 더럽힌 자, 강자를 믿고 약자를 능멸하며, 침탈하여 싸움을 일으키는 자, 무뢰하게 徒黨을 모아 자주 난폭한 짓을 저질르는 자, 公私간에 회의에서 관정을 시비하는 자, 헛 말을 꾸며대어 남을 죄에 빠트리는 자, 환란을 보고 힘이 미치나, 앉아서 보고 돕지 않은 자, 관가의 책임을 지고 공무를 빙자하여 폐를 끼친 자, 혼인과 喪祭에 이유없이 때를 놓친 자, 執綱을 없이 여기며, 鄕令을 따르지 않는 자, 鄕論에 복종하지 않고, 도리어 원망을 품은 자, 執綱이 私를 따라 鄕參에 들인 자, 舊官을 餞別하는데 이유없이 불참하는 자, 이상은 上中下로 나누어 中罰한다. 公會에 늦게 오는 자, 어지럽게 앉아 威儀를 잃은 자, 座中에서 시끄럽게 싸우는 자, 자리를 비워놓고 편리한 대로 하는 자, 이유없이 먼저 나가는 자, 이상은 上中下로 나누어 下罰한다. 元惡鄕吏로서 人吏와 민간에 폐를 끼친 자, 공물값을 남징하는 자, 서인으로서 사족을 능멸하는 자 등도 처벌한다.

자료적 가치

조선시대 향약 중 가장 대표적인 것으로서 뒤이어 나온 『서원향약』,『해주향약』의 모체를 이루고 있다. 이 향약은 그 원제목이 말해주듯이 향리의 자치적 사회규범이었고 주로 사회윤리에 의한 서민교화에 목적을 둔 점에서 덕치주의의 기초적 실천이었다고 할 수 있다.

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1987.

『韓國史論』8, 「鄕約과 鄕規」, 金龍德, 國史編纂委員會, 1980

『民族文化論叢』7, 「16世紀 鄕村問題와 在地士族의 대응 -禮安鄕約을 중심으로-」, 鄭震英, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 1986

이병훈