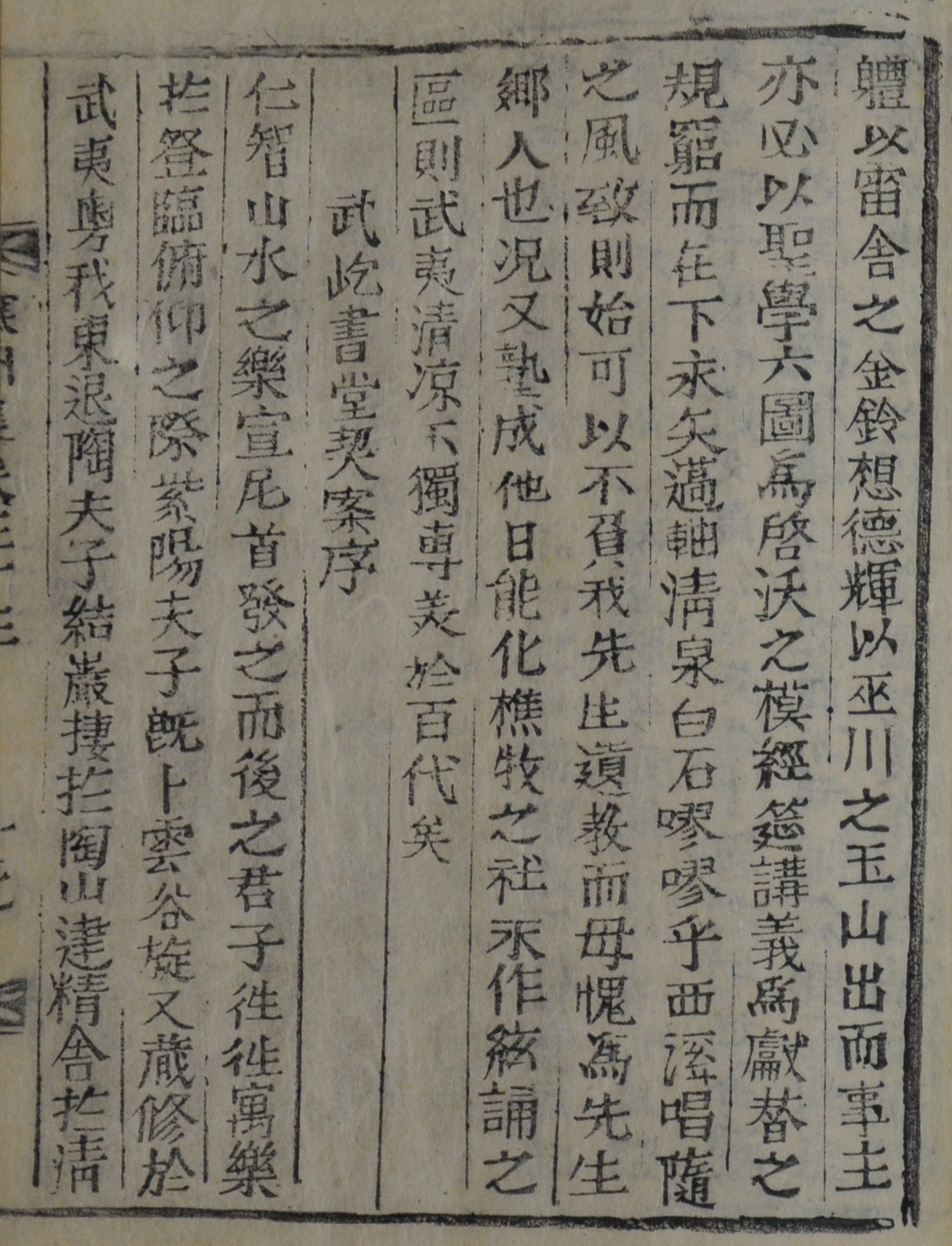

19세기 후반 성주의 유학자 李震相이 작성한 것으로, 조선중기 同鄕 유학자 鄭逑의 학문을 기리고 그 뜻을 이어 받아 講學하기 위해 조직한 武屹書堂契의 契案 序文

寒洲集 十七寒洲集 卷之三十三 序 武屹書堂契案序寒洲集 卷三十三 二十七

一 : 卷1 詩, 卷2 詩 / 二 : 卷3 詩, 卷4 疏,策 / 三 : 卷5 書, 卷6 書 / 四 : 卷7 書, 卷8 書 / 五 : 卷9 書, 卷10 書 / 六 : 卷11 書, 卷12 書 / 七 : 卷13 書, 卷14 書 / 八 : 卷15 書, 卷16 書 / 九 : 卷17 書, 卷18 書 / 十 : 卷19 書, 卷20 書 / 十一 : 卷21 書, 卷22 書 / 十二 : 卷23 書, 卷24 書 / 十三 : 卷25 書, 卷26 書 / 十四 : 卷27 書, 卷28 書 / 十五 : 卷29 書, 卷30 書 / 十六 : 卷31 書, 卷32 書 / 十七 : 卷33 序, 卷34 記 / 十八 : 卷35 跋,論, 卷36 辨,攷 / 十九 : 卷37 說, 卷38 後說 / 二十 : 卷39 雜著, 卷40 雜著 / 二十一 : 卷41 雜著, 卷42 雜著, 卷43 雜著 / 二十二 : 卷44 雜著, 卷45 雜著 / 二十三 : 卷46 銘,箴,贊,上樑文,祭文, 卷47 碑文,墓碣銘,墓表,墓誌 / 二十四 : 卷48 行狀, 卷49 行狀,傳

내용 및 특징

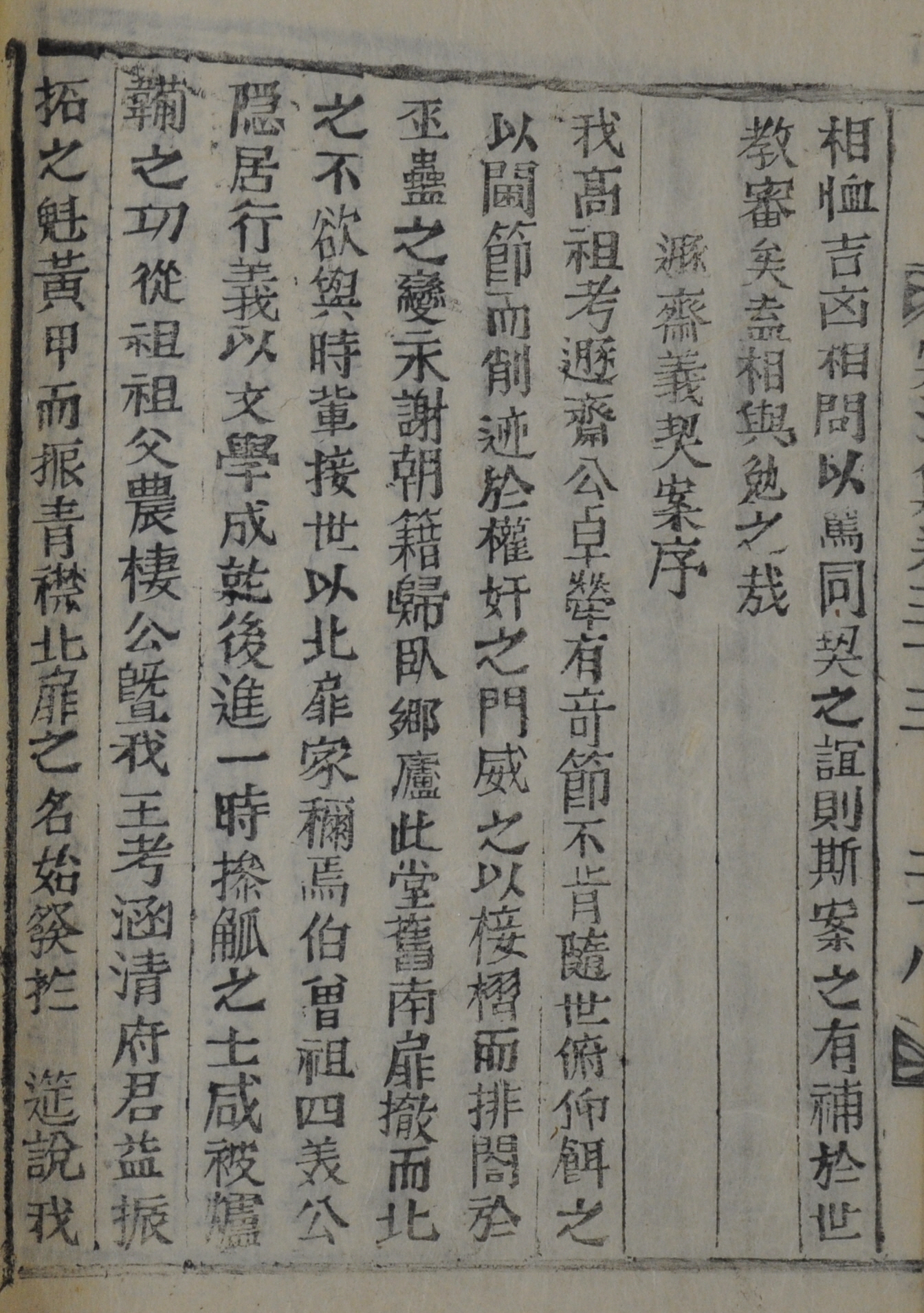

19세기 후반 만들어진 武屹書堂契案의 序文으로 성주 출신의 학자였던 李震相이 작성하였다. 武屹書堂契는 1887년 李震相이 중심이 되어 성주의 여러 선비들과 조직한 學契로, 同鄕 출신의 조선중기 유학자 鄭逑의 학문을 기리고, 이를 이어 받아 후학을 양성하기 위해 조직되었다. 武屹書堂契案은 考槃洞契 계원들의 명부로, 이진상이 작성한 서문에는 무흘서당계의 설립 연원과 결성 목적이 언급되어 있다. 서문의 대략적인 요지는 다음과 같다.

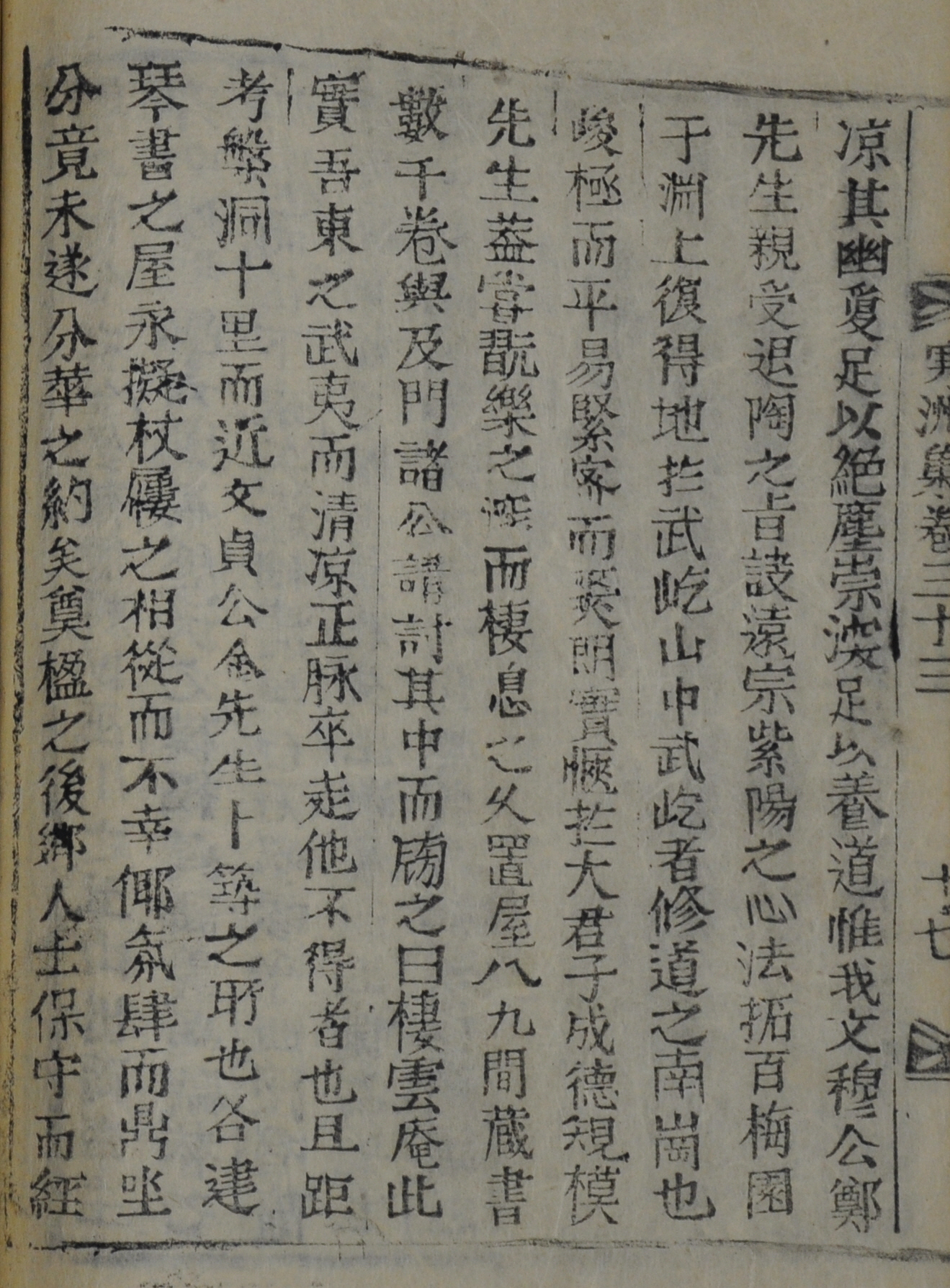

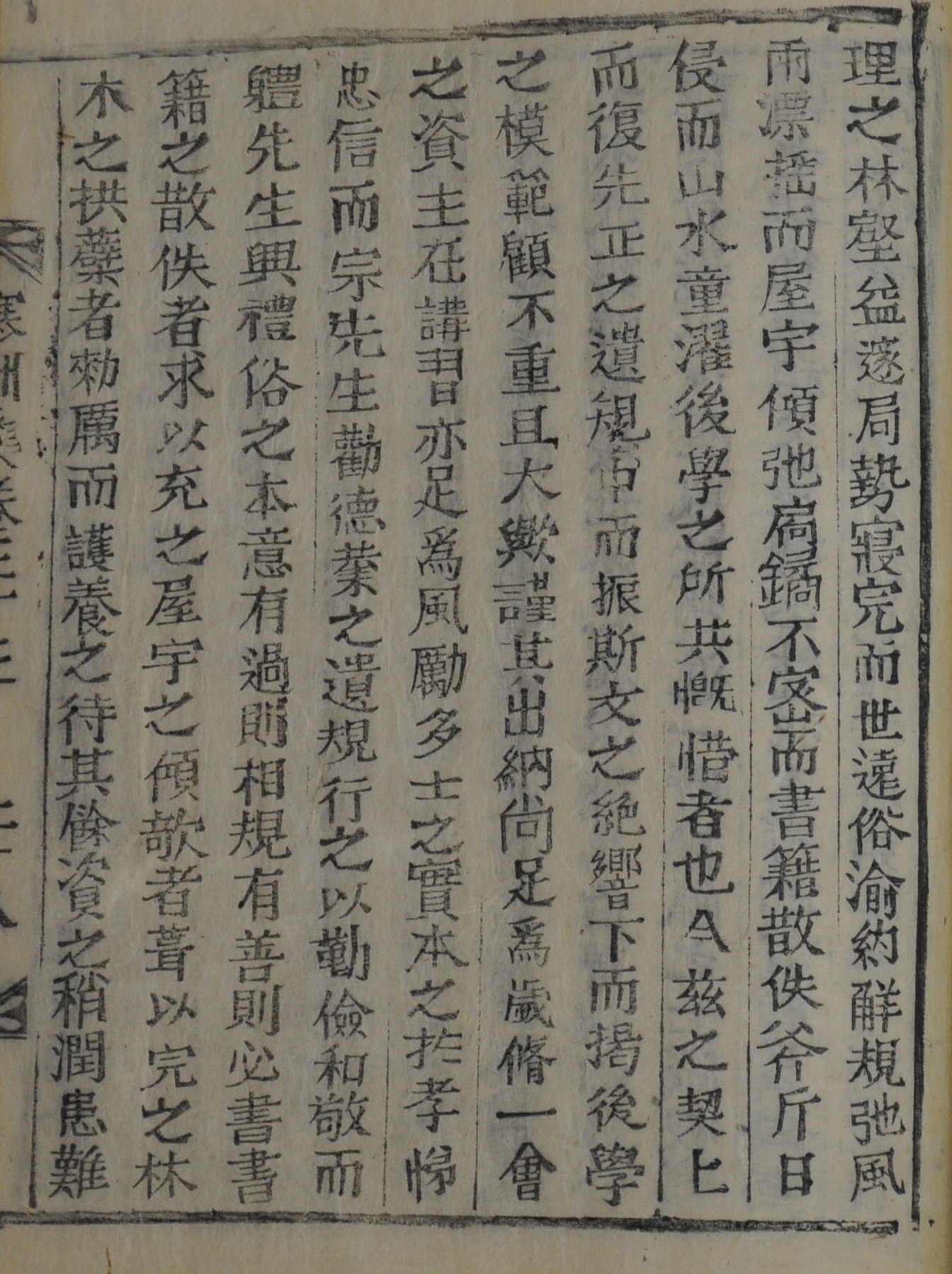

山水의 즐거움은 宣尼에서부터 시작이 되어, 훗날 여러 군자들이 往往 이를 이었다. 紫陽大夫도 일찍이 雲谷에 복거하며, 武夷에서 藏修하였다. 我東에서는 退陶夫子가 陶山에 巖棲하였고, 淸凉山에서 精舍를 지었으니, 幽夐함이 족히 絶盡 할 수 있고, 崇沈함이 족히 養道 할 수가 있다. 우리 文穆公 鄭先生도 친히 退溪의 가르침으로 받아 멀리 朱子의 心法을 이었다. 그리고 淵上에 白梅園을 지었고, 다시 武屹山中에 자리를 잡으니 이는 修道의 南崗이다. 峻極하나 平易하고, 緊密하나 爽郞하니 실로 큰 군자가 成德規模할 만한 곳이다. 선생이 일찍이 여기에 8~9칸의 집을 짓고 책 수천 권을 藏書하였다. 그리고 여러 제자와 인사들과 더불어 講討하였다. 牓에 말하기를 棲雲庵은 실로 吾東의 武夷이며, 淸凉의 正脈으로 여기저기 떠돌아다니다 얻지 못하였다. 또 考槃洞은 근래 文貞公이 복거하고 이곳에 집을 짓고 각기 강학하는 곳으로 삼았다. 그러나 불행히 어지러운 때를 만나 선생께서는 分華의 약속을 끝내 이루지 못하였다. 선생께서 奠楹하신 후, 향촌의 인사들이 保守하고 經理하였으나, 세월이 흘러 풍속이 탁해지고 약속이 해이해져, 비바람에 서당이 퇴락해지고 서적이 散失되고 있다. 나무 베는 사람들이 날마다 무단으로 들어오니 山水에 초목이 없어져, 後學들이 모두 부끄럽고 안타까워하는 바이다. 이제 이 契는 위로는 선정의 遺規를 되찾고, 가운데로는 斯文의 絶響을 진작시키고, 아래로는 후학의 模範을 들어 올릴 것이다. 지금 出納 함에 족히 1회의 歲脩가 되는 재용이 있다. 이제 서당을 보수하고 남은 재용이 조금 넉넉하니, 이것은 患難相恤, 吉凶相問으로서 同契의 誼로 삼는다. 이 案을 작성함에 세상을 교화하는데 도움 됨으로 살필 것이니, 바라건대 서로 힘을 썼으면 한다.

이상 서문에 따르면, 무흘서당계는 무흘서당을 짓고 향촌에서 은거하며 학문을 닦고 강학을 하려 했던, 정구의 뜻을 이어 받아 조직된 學契임을 알 수 있다. 그리고 뜻을 같이 하는 성주의 여러 선비들과 모은 자금으로 퇴락 해진 무흘서당을 수리하고, 남은 재용으로는 향약의 4대 강목을 서로 권하며 향촌을 교화해 나가는 기반으로 삼겠다며, 실제 학계 운영 방향을 밝히고 있다.

자료적 가치

19세기 후반 學契 결성을 통한 성주 지방 사족들의 동향을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 李震相을 비롯한 성주의 사족들은 동향 출신의 학자였던, 鄭逑가 강학의 터전으로 삼으려고 세웠던 武屹書堂 설립의 뜻을 이어 받아 學契를 조직하였다. 그리고 자금을 모아 퇴락해진 서당을 보수하고 남은 자금으로 향약의 4대 강목을 서로 권하는데 사용할 것임을 서문에 밝히고 있다. 이러한 학계의 결성은 향촌지배력이 약화된 19세기 후반 학연과 지연을 중심으로 사족들 간의 결속력 강화를 위한 목적도 포함되어 있다. 한편, 이 자료를 통해 19세기 후반 성주지역 퇴계학파 동향의 일면목을 살펴 볼 수도 있다. 또한 직접적인 언급은 없지만 19세기 후반 외국문물의 유입에 따른 유학의 쇠퇴에 대한 유림들의 대응 방향도 엿 볼 수가 있다.

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『星州郡誌』, 郡誌編纂委員會, 星州郡, 1996

『韓國文集叢刊: 寒洲集』, 李震相, 民族文化推進會, 2003

『退溪學派와 理 철학의 전개』, 琴章泰, 서울대학교 출판부, 2007

이광우