1864년 성주의 학자였던 李源祚가 鄕約과 朔講 실시를 건의하는 상소를 올렸고, 먼저 성주에서 실시해 보라는 神貞王后의 비답에 따라, 李源祚가 작성한 鄕約朔講節目의 序文

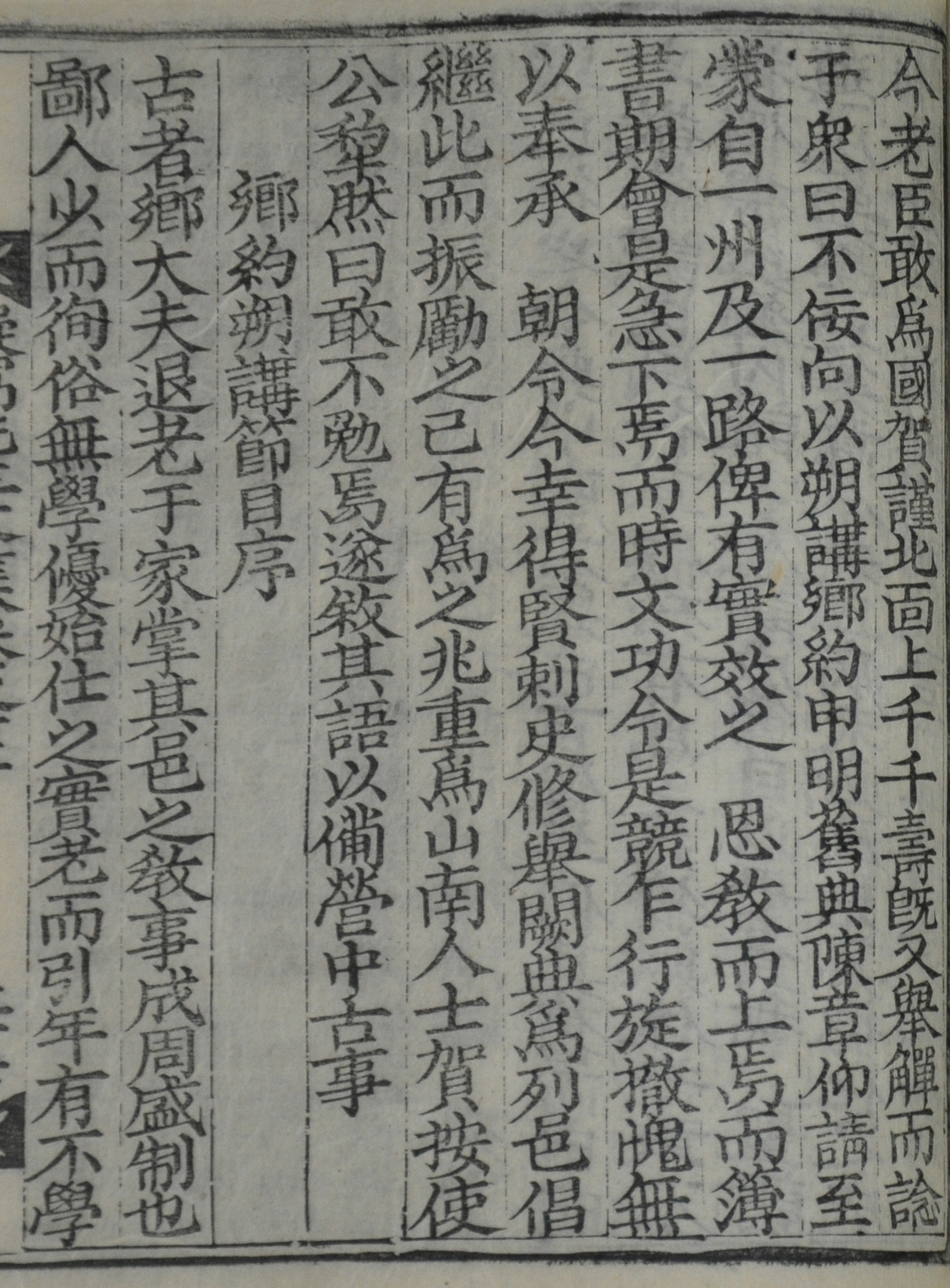

凝窩集 七凝窩先生文集 卷之十三 序 鄕約朔講節目序凝窩先生文集 卷之十三 三十七

一 : 卷1 詩, 卷2 詩 / 二 : 卷3 詩, 卷4 賦,箴,銘 / 三 : 卷5 疏, 卷6 啓,議 / 四 : 卷7 書, 卷8 書 / 五 : 卷9 書, 卷10 書,通文 / 六 : 卷11 雜著, 卷12 雜著 / 七 : 卷13 序, 卷14 記 / 八 : 卷15 記,後敍, 卷16 跋,說,辨,祝文 / 九 : 卷17 祭文,哀誄文, 卷18 碑,墓碣銘 / 十 : 卷19 墓碣銘,墓誌銘, 卷20 行狀 / 十一 : 卷21 行狀, 卷22 行狀,行錄,遺事,傳

내용 및 특징

19세기 성주 출신의 문신이자 학자였던, 李源祚가 작성한 鄕約朔講節目의 序文이다. 향약삭강절목은 고종 1년(1864)에 있었던 神貞王后의 下敎로 인해 이원조가 작성하게 되었다. 당시 이원조는 새 임금 高宗에게 正學을 숭상할 것에 대해 상소를 올리며, 네 가지 요체를 지킬 것을 건의하였다. 이것은 먼저 학문에 부지런히 하고 덕성을 기르며, 세세한 즐거움을 멀리하고 큰 뜻을 세우는 것이 몸을 닦는 요체, 두 번째로 재용을 절약하고 사치를 없애며 뇌물을 막고 탐오를 징계하는 것은 백성을 돌보는 요체, 세 번째로 염치를 차려 물러나는 것을 장려하고 조급하게 진출하려는 것을 억누르며 賢否를 구별하고 黜陟을 엄하게 하는 것은 사람을 쓰는 요체, 마지막으로 유교를 밝히고 사특한 학문을 막으며 鄕約法을 申明하고 소요를 진정시키는 것은 세상을 가다듬는 요체, 이상 네 가지를 가리킨다. 특히 이원조는 세상을 가다듬는 요체를 강조하며, 향약법의 시행과 매달 초 강독하는 朔講의 실시를 중점으로 건의하였다. 이에 대해 당시 垂簾聽政을 하고 있던 神貞王后는 이원조가 살고 있는 마을, 즉 성주에 먼저 시험해 보고 효과가 있으면 차례차례 다른 고을에도 시행할 것으로 하교를 내렸다. 이에 이원조는 신정왕후의 명에 따라, 성주에서 실시할 鄕約과 朔講의 절목을 제정하고 그 서문을 작성하게 되었다. 鄕約朔講節目의 서문에는 서문을 작성하게 된 동기와 의의가 기재되어 있다. 서문의 요지는 다음과 같다.

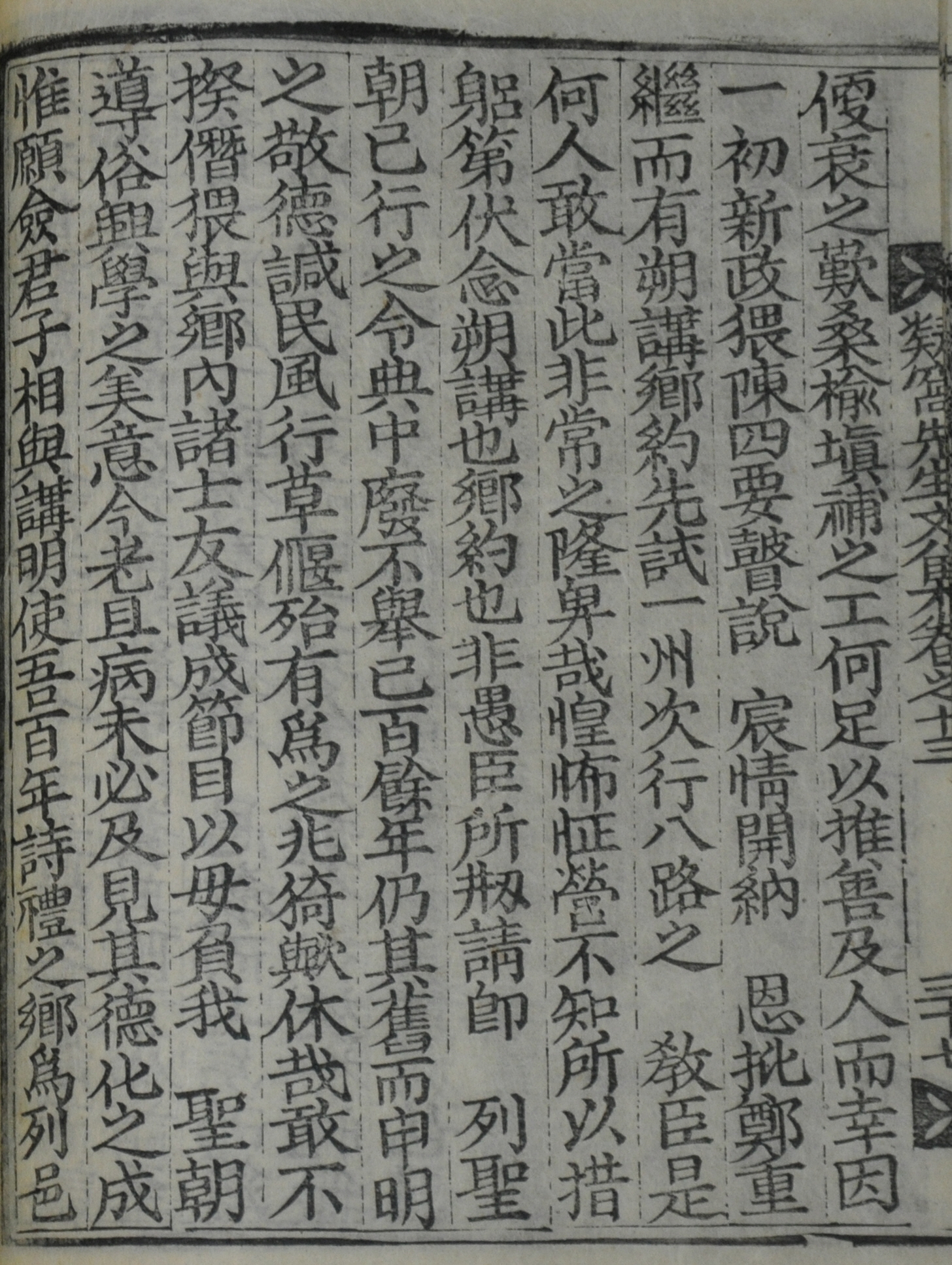

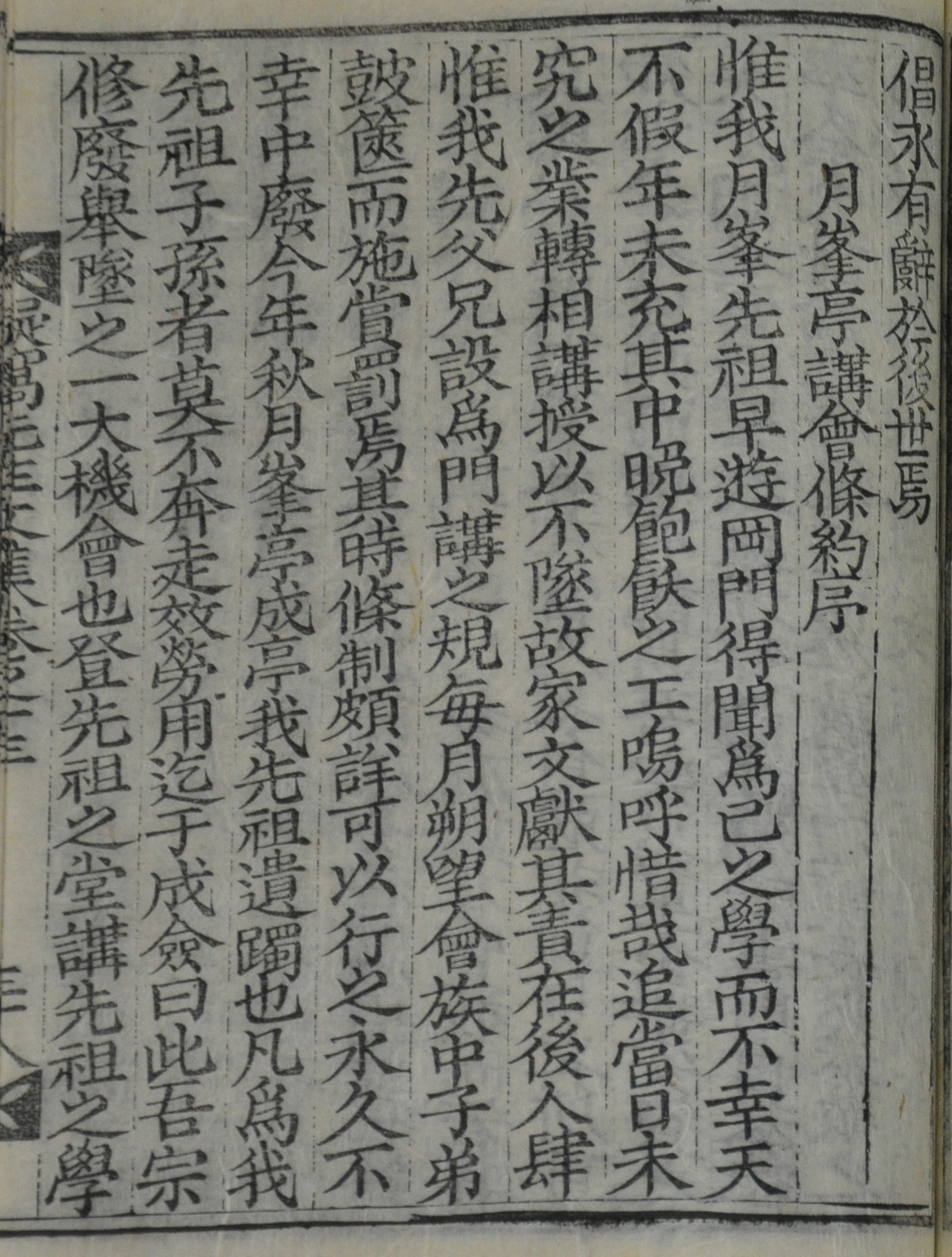

옛날 鄕大夫는 退老한 후, 그 邑의 교화를 담당하였으니, 이는 成周의 훌륭한 제도이다. 나는 어리석고 배우지 못했음에도 좋은 벼슬살이를 할 수 있었으나, 벼슬을 그만 둔 후 便衰해져 배움을 얻지 못하니, 桑楡에 이를 메운다 해도, 어찌 善을 미루어 사람들에게 미치게 할 수 있겠는가? 다행히 임금께서 新政 할 때, 어리석은 말로 네 가지 요체에 대해 외람되이 건의를 하였는데, 임금(神貞王后)께서 마음을 열어 은혜로운 비답이 있었다. 이에 朔講과 鄕約을 먼저 一州에 시범적으로 시행하고, 차차 八路에 시행 할 것으로 하교를 내리셨던 것이다. 이것은 臣이 감당 할 수 있는 것이 아니니, 두려운 마음에 몸 둘 바를 모르겠다. 다만 생각하건데 朔講과 鄕約이라는 것은 어리석은 臣이 처음 만든 것이 아니라 列聖朝에서 이미 시행한 令典이다. 그러나 중간에 廢하고 시행되지 않은 지 100여년이 되었다. 이를 이어 받아 申明하여 敬德하면 民風이 교화되는 아름다움이 있을 것이다. 외람되게 鄕內의 여러 士友들과 의논하여 절목을 만들어 우리 聖朝에서 風俗을 이끌고, 학문을 일으키던 아름다운 뜻을 잇고자 한다. 그러나 지금 늙은 몸이어서 반드시 德化가 이뤄짐을 볼 수 없을 것이니, 여러 君子들께서 우리 詩禮의 鄕으로 하여금, 列邑을 倡永케 하는 것으로 서로 講明해야 할 것이다.

이상 위 서문에서 주목할 점은 列聖朝에서 令典으로 鄕約 시행을 실시하였으나, 지금은 폐한지 100여년이 지났다는 점이다. 이에 이원조는 향촌 교화를 위한 방법으로 鄕約과 朔講을 재차 실시할 것으로 상소를 올렸다. 그러나 실재 전국적으로 실시하기에는 어려움이 있었기에, 먼저 성주에서 실시할 것으로 하교를 내리게 되었다.

자료적 가치

조선후기 향약 시행의 일면목을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 위의 서문에 따르면, 일찍이 令典으로 향약이 시행되었으나 중간에 廢한지가 100여년이 지났다고 나타나 있다. 一鄕 내에서 향약을 시행하기 위해서는 향약 시행의 주체가 되는 사족들 간의 합의, 지방관의 협조, 그리고 하층민들의 향약에 대한 순종이 필요하였다. 그러나 조선후기 양반층의 분화, 지방관의 부정부패, 하층민들의 성장 등은 令典의 향약을 무기력하게 만들어 사실상 廢하게 만들었다. 이에 19세기 성주지역의 학자였던 李源祚는 상소를 올려 재차 鄕約과 朔講을 시행하여, 세상을 가다듬는 요체로 삼을 것을 주장하였다. 그러나 이러한 주장은 원론적인 주장으로, 실제 사회 변동이 극심했던 19세기에 이원조가 바라는 데로의 鄕約과 朔講 시행은 어려운 상황이었다.

『凝窩全書』, 李源祚, 驪江出版社, 1986

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『星州郡誌』, 郡誌編纂委員會, 星州郡, 1996

『응와 이원조의 삶과 학문』, 경상북도대학교 퇴계연구소, 역락, 2006

이광우