壬辰倭亂 직후, 慶尙道禮安의 烏川에 世居하고 있던 사족들이 중심이 되어 결성한 洞約의 洞規 後識로 金富倫이 작성

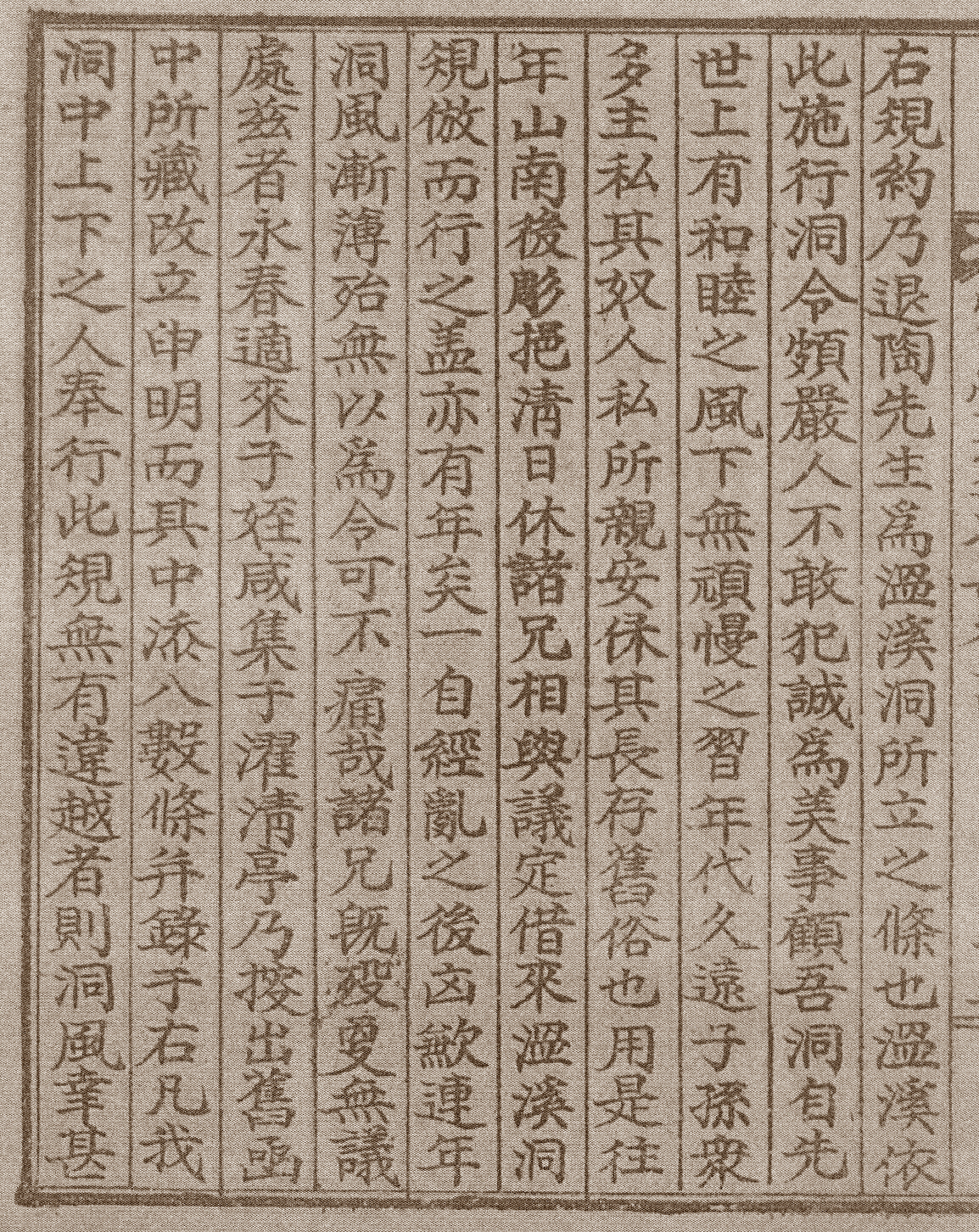

雪月堂集雪月堂先生文集 卷之四 雜著 洞約後識雪月堂先生文集 卷之四 十五

天 : 卷1 賦,試, 卷2 試 / 地 : 卷3 書, 卷4 祭文,雜著 / 玄 : 卷5 讀書箚記, 卷6 附錄,識

내용 및 특징

壬辰倭亂 후, 慶尙道禮安의 烏川里에 실시된 洞約의 洞規 後識이다. 작성자는 金富倫으로 일찍이 오천에서 실시되었던 동약을 임난 이후, 변화한 시대적 상황에 따라 보완하고 後識를 작성하였다. 後識에는 오천에서의 동약 실시 연혁과 새롭게 동약을 보완하게 된 목적 등이 언급되어 있다. 後識의 대략적인 내용은 다음과 같다.

이 동약은 退溪가 溫溪洞에서 실시한 溫溪洞約의 조목을 기본으로 하고 있다. 온계동약의 洞令은 자못 엄하여 사람들이 감히 범하지 못하였으니 진실로 美事이다. 우리 洞은 先世로부터 위로는 和睦의 풍속이 있고, 아래로는 緩慢한 습속이 없었으니 자손이 번성 할 수 있었고, 주인과 노비 간에 친함이 오랫동안 유지 될 수 있었다. 이 때문에 往年에 金富仁, 金富弼, 金富儀, 琴應夾과 더불어 상의하여, 온계동약을 借來해서 동약을 시행하였다. 여러 해 동안 동약이 시행 되었으나, 한 번 큰 난을 겪게 된 후, 凶年이 잇달아 일어나고, 洞의 풍속이 점차 박하게 되어 매우 애통하게 되었다. 그러나 여러 형들이 이미 세상을 떠나 다시 이를 논의할 자가 없었다. 이에 子姪들이 濯淸亭에 모여 舊函에 所藏한 것들을 꺼내어 살펴보고, 몇 가지 조항을 첨가하여 아울러 기록하고, 洞中 上下人이 이를 奉行케 하였다. 이 規를 어기는 이들이 없으니 심히 다행이다. 이중 穀物一事에 대해서는 형 金富仁, 李寯과 더불어 福川에 있을 때, 便宜로 添補한 것이니, 그 斂散은 朱子가 시행한 社倉의 法에 의거하였다. 이것으로 吉凶事의 慶弔, 講信의 비용으로 사용하게 하니, 永世히 시행하여 폐가 없도록 한다. 다만 穀斛가 亂후, 逋負와 散亡으로 열에 둘 셋 밖에 없으니, 이번 가을부터 잘 살펴 舊規를 실추시키지 않는 것으로 有司는 힘써야 될 것이다.

이상의 後識를 통해 가장 먼저 알 수 있는 것은 위 동규가 온계동약을 모방했다는 것이다. 온계동약은 퇴계가 1554년에 작성한 것으로, 퇴계의 고향인 온계동에서 실시되었다. 온계동약은 同族 간, 一里 간 상부상조를 목적으로 16세기 인근 지역에서 실시된 동약의 모범이 되었고, 오천에서 실시된 동약 역시 이를 모방한 것이다. 본 동약의 결성을 최초 협의했던 인물은 김부인, 김부필, 김부의, 김부륜, 금응협으로 모두 오천에 거주하는 인물들이다. 또한 모두 형제, 사촌, 내외종 관계로 일족이 중심이 된 동약임을 알 수 있다. 오천에서 실시되던 동약은 임진왜란을 거치면서 보완이 이루어졌다. 흉년과 전란으로 동민들의 경제적 상황이 많이 악화된 관계로 동약의 보완을 통해 이를 극복하기 위해서인 듯하다. 한편, 본 동약의 穀物一事에 대해서는 福川時, 즉 김부륜이 同福縣監으로 있을 때 金富仁, 李寯과 添補했다고 나타나 있다. 이 중 이준은 퇴계의 아들로 온계동약을 일찍이 경험하여, 새롭게 첨보하는데 자문자가 되었을 것으로 여겨진다.

자료적 가치

16세기 후반에 작성된 동약의 後識로 조선후기로 넘어가는 단계의 동약 형태를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 오천이라는 一里와 형제,사촌,내외종 등이 참여하는 同族을 구성원으로 하는 본 동약은 16세기 동약의 典範이 된 온계동약을 모방하고 있다. 이 동약에서 주목할 점은 임진왜란을 거친 후, 일족이 모여 보완이 이루어졌다는 것이다. 전란과 흉년으로 피폐해진 일반 民들의 동요를 불식시키기 위한 방법으로, 동약의 보완을 이용한 것이다. 구체적이지는 않으나 洞令을 통한 민들의 통제와 피폐해진 민들의 생활을 고려한 社倉의 운영 등이 보완 되었을 것으로 여겨진다.

『眞檀學報』58, 「16,17세기 鄕約의 機構와 性格」, 韓相權, 震檀學會, 1984

『民族文化論叢』第7輯, 「16世紀 鄕村問題와 在地士族의 대응 -을 중심으로-」, 鄭震英, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 1986

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

이광우