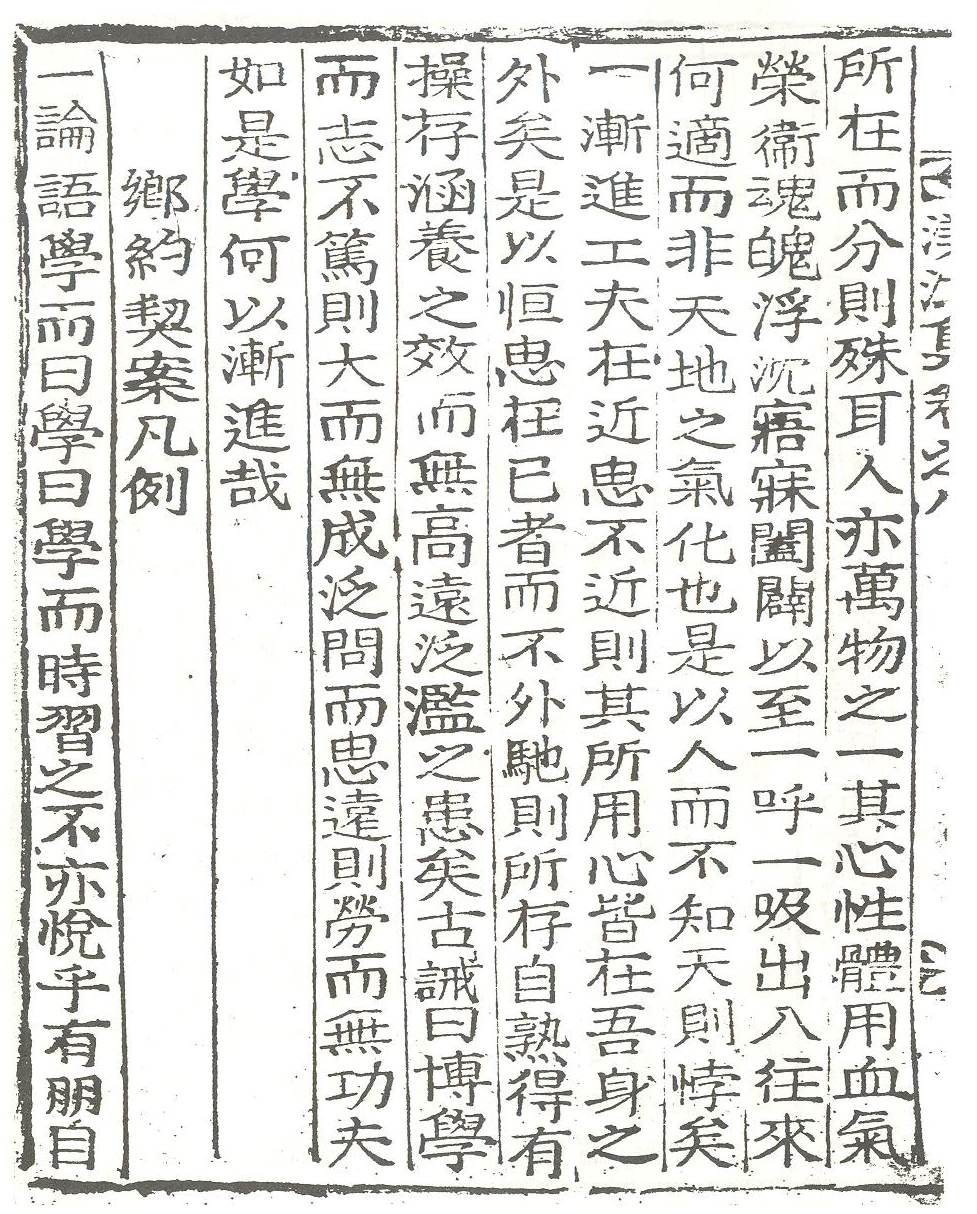

19세기 말 朴昇東이 지은 鄕約契案의 凡例이다.

渼江集渼江集 卷之八 雜著 鄕約契案凡例渼江集 卷八 四十六

卷1 詩, 卷2 詩·辭, 卷3~7 書, 卷8 雜著, 卷9 雜著, 卷10 序, 卷11~12 記, 卷13 跋銘箴贊箋, 卷14 上梁文, 卷15 祭文 哀辭, 卷16 神道碑銘 墓表 墓碣銘 墓誌銘 墓誌, 卷17 行狀 行錄, 卷18 傳, 卷19 附錄 行狀 墓碣銘 跋

내용 및 특징

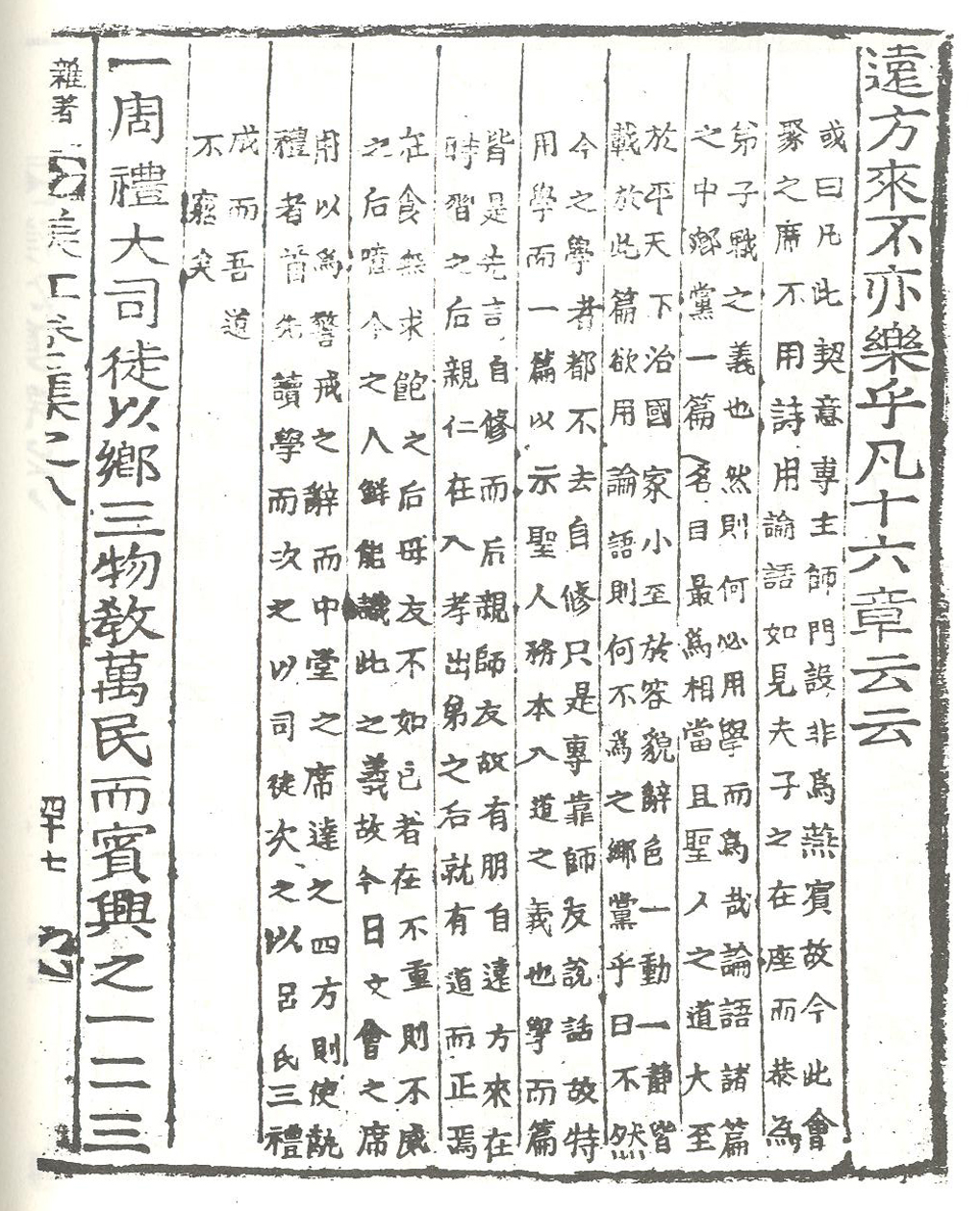

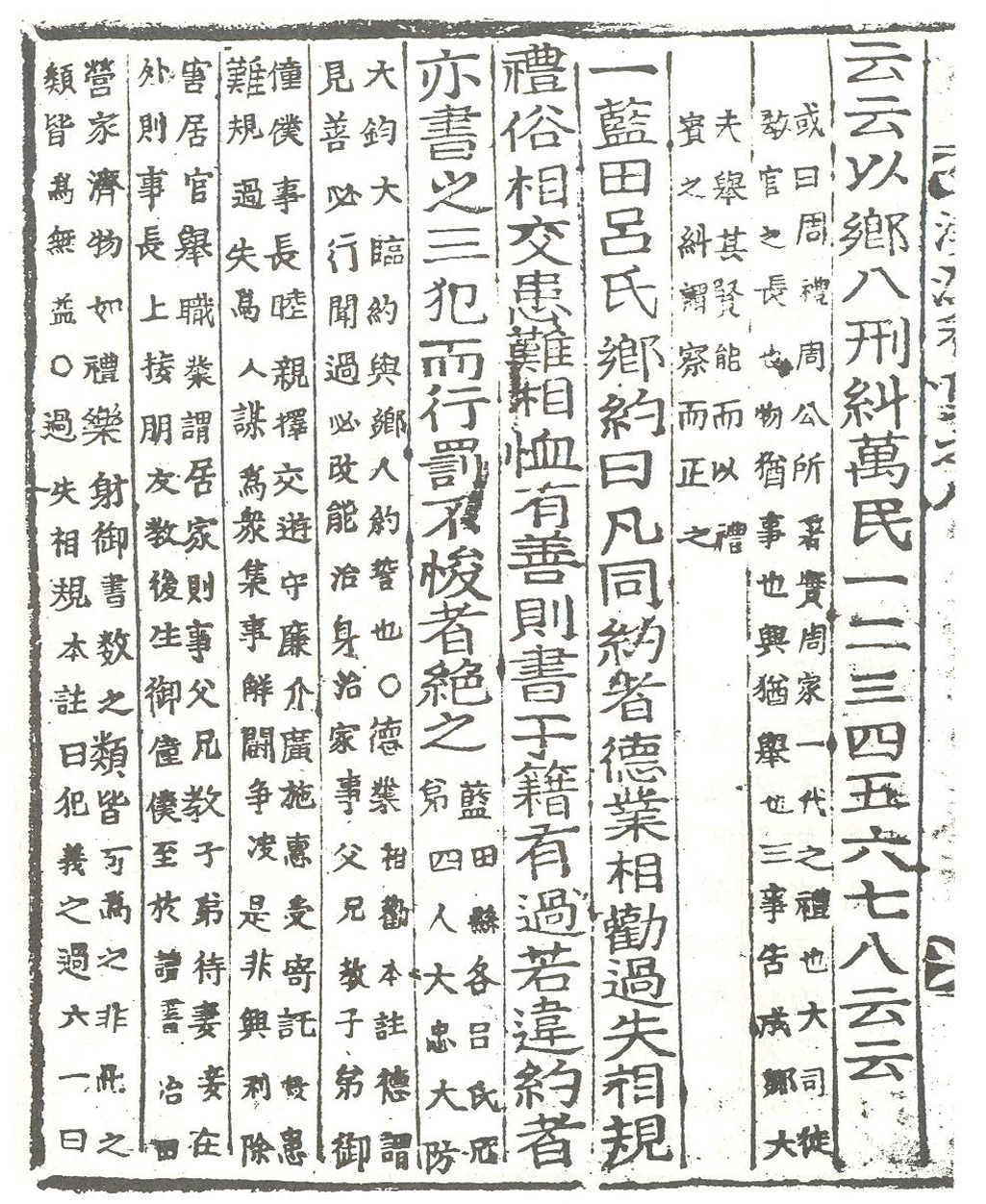

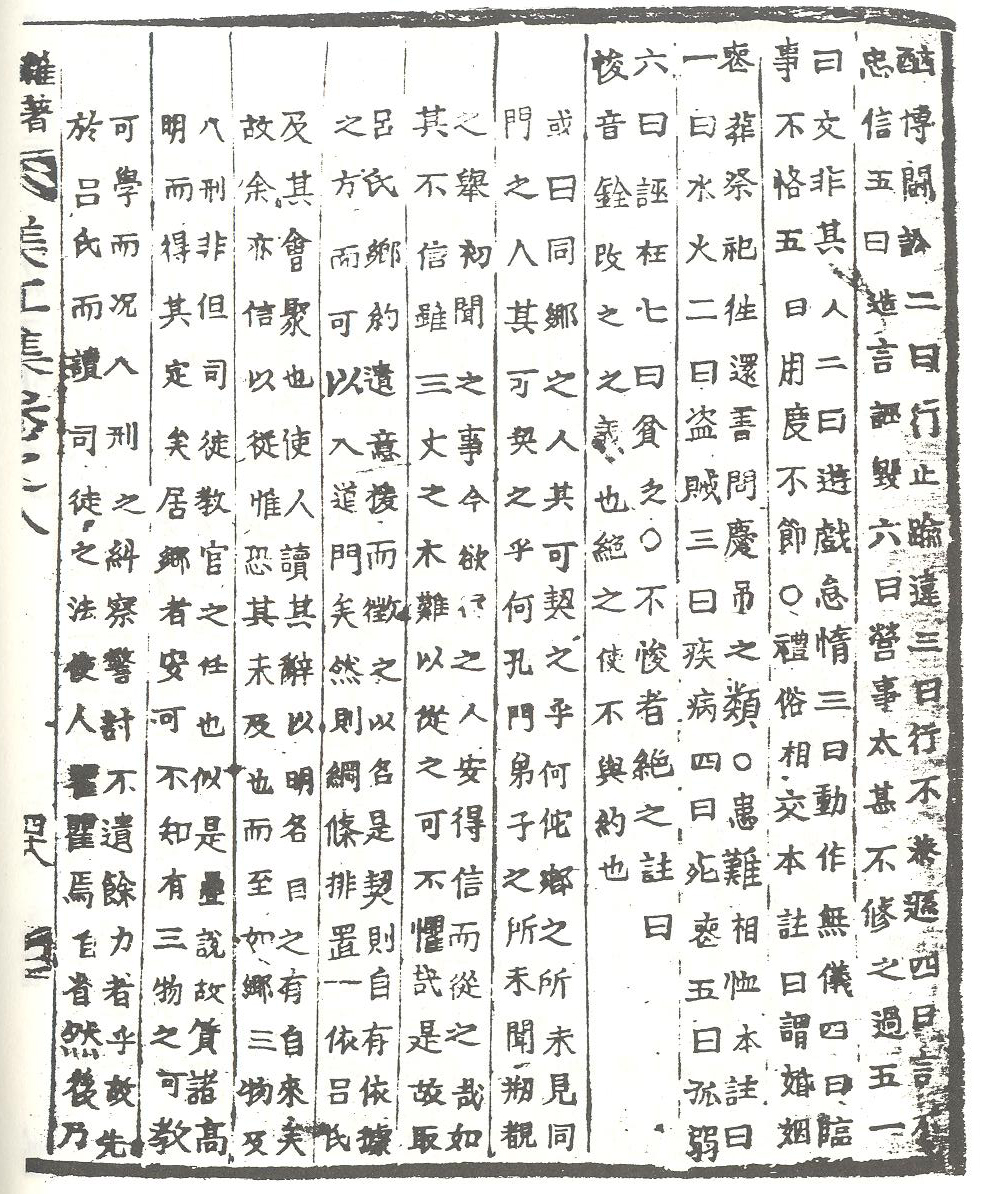

18세기 이후 농촌사회는 농업의 발달로 비록 소수지만 饒戶라는 부농층의 출현을 용이하게 하였을 뿐만 아니라 많은 농민들이 소작민으로 몰락하거나, 과도한 부세를 피하여 도망함으로서 당시 농촌사회는 크게 동요하고 있었다. 또한 가문에 따라 수적 또는 학문적, 경제적인 면에서 嫡孫 못지않은 기반을 가지고 있던 庶孼들 또한 기존 양반들을 크게 위협하고 있었다. 그 결과 기존 양반들과 新鄕이라 표현되는 부농층 및 서얼층간에 향촌지배권을 놓고 鄕戰이 벌어지기도 하였다. 이러한 현상은 전국적으로 일어나고 있었으며, 특히 안동, 경주 등과 같이 농업과 상업이 발달하고, 양반들이 많았던 대읍을 중심으로 舊新鄕들간의 향전이 심각하였다. 박승동이 살던 達城郡妙洞은 大都會인 대구광역시에 인접해 있었다. 대구광역시는 17세기 초 경상감영이 들어서면서 정치·행정의 중심지로 발전하였으며, 17세기 중엽이후 상품화폐경제의 발달과 場市의 개설로 인해 경상도 경제의 중심이 되었다. 그 결과 19세기 이래 타읍에 비하여 상공업의 발달이 두드러졌으며, 이는 인근 고을 농민들의 농촌이탈을 더욱 가속화 하였다. 이처럼 농민층의 신분상승 내지 농지 이탈은 상하신분질서와 지주-소작의 경제적 관계위에 존립하고 있었던 향촌사회 양반들을 크게 위협하는 것이었다. 19세기 후반에는 신분제의 와해와 소작민의 몰락으로 인해 민란이 빈번하게 발생하고, 이로 인해 양반들의 향촌지배력이 현저히 떨어지게 되었다. 이에 양반들은 수령의 협조 하에 농민들의 유망을 방지하고, 그들의 신분적 지위를 유지하기 위하여 문중 내지 동네, 고을 단위로 향약과 각종 계 조직을 운영하게 되었다. 이 중 향회는 사족들이 마을을 지배하는 실질적인 최고운영기구로서 수령권의 견제를 통해 자신들의 자치적 권한을 수호하고, 향규를 정하는 한편, 향규를 어긴 자를 자체적으로 처벌하기도 하였다. 그러나 19세기 말에 이르러 수령의 부세자문기구로 전락하게 되었다. 박승동이 지은 향약계안범례는 19세기 말에 만들어진 것으로 추정된다. 처음 같은 마을에 살고 있는 사족들을 대상으로 계를 시행하고자 하였으나, 다른 마을에 있는 사족들도 참여할 수 있도록 그 대상을 넓히고 모임명을 ‘향약계’라 하였다. 이 계는 참여한 사족간에 결속을 다지고 유교윤리에 의해 향촌질서를 보다 안정적으로 유지하기 위한 목적으로 만들어진 것으로 이들은 『論語』學而편의 내용을 본 따서 공부와 친구들과의 친목을 도모하며, 『주례』의 鄕三物, 鄕八刑과 『呂氏鄕約』의 4대 綱目을 기초로 하며 이를 3번 어겼을 경우에는 규정에 따라 벌을 주도록 하였다. 또한 이 향약계의 모임인 鄕黨會를 개최할 때에는 그 시작에서 끝까지 鄕飮酒禮의 禮에 따라 행하도록 하였다. 그 순서를 보면 다음과 같다. 有司는 당일에 黨正의 자리를 堂의 북쪽에 정하고, 당정의 서쪽에 蒲席(돗자리)를 깔고 三正을 모신다. 삼정의 서쪽에 衆正들 개개인의 나이순에 따라 자리를 설치한 후 모두 서동쪽을 향하여 앉는데, 이들 三正과 衆正은 향음주례의 三賓과 衆賓의 예로서 접대한다. 執禮는 당의 正西쪽에 설치하고, 그 왼쪽에 司正, 오른쪽에 樂正의 자리를 설치한다. 有司는 당일 회의의 주인으로서 당의 正東쪽에 자리한다. 집례의 자리는 鄕大夫先生에 상당하기에 모든 君子들은 有司의 우측에 자리한다. 혹 계원이 아닌 자들은 老小를 막론하고 당의 동쪽마당에 자리를 曲設한다. 먼저 도착한 諸正들은 민간의 집에서 쉬면서 서로 절하지 않고 공손히 침묵하며, 나머지 사람들이 모두 올 때까지 기다린다. 별도의 자리를 당의 정중앙에서 북단으로 설치하여 書案을 두고 그 좌측에는 문방구를 둔다. 서안의 우측에는 『奎章韻』책 1권과 위쪽에는 學而편, 鄕三物, 鄕八政, 여씨향약을 正文한 책 1권을 둔다. 諸正이 도착하면 종이를 접은 단자를 돌려서 聯書토록 한다. 유사는 이중 나이가 제일 많은 자를 黨正으로 하고, 이후 나이 순서에 따라 一正, 二正, 三正을 뽑고, 이어서 중정을 뽑는다. 이후 남은 사람들 중 가장 나이가 어른 사람이 執禮가 되며, 이후 빠르게 司正과 將命者, 樂正을 뽑는다. 사정은 당정의 자제를 뽑고, 장명자는 유사의 자제를, 악정은 향중에서 재예와 문필이 있는 사람을 뽑는다. 모든 것이 정해지면 유사는 당의 동쪽 계단 아래로 내려와 당정의 위치한 곳에 이르러 재배한 후 먼저 오르기를 청하면, 당정은 이를 사양하고 금일 향회의 주인인 유사에게 먼저 오를 것을 청한다. 이에 유사는 금일 계회를 專主하는 자로서 飮賓禮를 적용치 않을 것인 즉 契長이 먼저 오를 것을 청하면 당정은 오른다. 이후 諸正들에게 오를 것을 청하고, 제정들이 이를 사양하면 유사가 먼저 오르고 뒤를 따라 제정들이 올라와서 당정의 앞을 돌아 각자의 나이순에 따라 정해진 자리에 앉는다. 유사가 자신의 자리에 앉아 서쪽을 향하여 앉으면 그 맞은편의 집례도 더불어 마주 꿇어앉는다. 이때 장령자는 유사의 앞에 시립해 있는다. 모두의 자리가 잡히면 집례는 書案에 앞으로 가서 학이편의 정문을 읽은 후 서안의 위쪽에 두고 揖한 후 물러난다. 이때 당정이 일어나 서로를 향하여 재배한 후 자리에 앉아 寒喧한다. 한훤을 마친 후 집례는 서안의 앞에 나아가 향삼물과 향팔정을 읽고 물러나면 당정이 그 자리에 나아가 세 번 欠身擊節한다. 이때 당정이 머리를 숙이고 엎드려 있다가 꿇어 앉으면, 유사는 장명자에게 명하여 饌과 茶酒와 안주를 나이 순서에 따라 내어온다. 찬을 물린 후 집례가 다시 서안에 나아가 여씨향약을 읽고 물러나면 당정과 이하 제정들은 앞서와 같이 행한다. 유사는 장명자에게 명하여 新舊 두 건의 納文券을 당 중앙의 자리에 두게 하고, 제자리에 꿇어 앉아 告하기를 재산의 출납에 대하여 살펴본 후 施罰을 공정히 해줄 것을 청한다. 집례가 문권을 집어서 돌리면 上下가 두로 보는 것을 마친 후 물러난다. 이후 司正이 일어나 당정에게 문권을 맡을 유사가 없으니 후임유사를 물으면, 당정은 나이 순서에 따라 정하고 경계하는 말을 글로서 준다. 집례는 이를 받아 書案의 앞으로 나아가 종이를 편 후 유사가 차정된 연월일과 그의 성씨, 斯文名, 나이, 거주지, 차정된 일 등을 적는다. 또한 접은 종이에 재산을 관리하는 것과 관련하여 경계하는 글을 적는다. 그 내용은 재산을 옳은 방법으로 사용하며, 때에 따르는 물건을 잘 관리한다는 것이다. 그 중 일부는 반드시 베풀어서 향민들의 원망을 경계하고 늘 소송이 없도록 한다. 필요한 양의 재화를 사용하고도 나머지 이익이 충분히 있다면 길쌈을 쉬도록 한다. 집사가 글을 다 적은 후 물러나면 사정이 이 誡辭를 신임 유사에게 준다. 舊유사는 장명자에게 명하여 茶酒肴羞를 나이순으로 내오게 하며, 술자리의 말미에 樂正이 일어나 읍한 후에 書案의 앞에 놓인 韻書를 집어서 三章을 韻한다. 제3장은 餞別의 뜻이다. 술자리가 다하여 거두어지면 구유사는 당일 사용한 비용을 기록하여 서명한 후 장명자로 하여금 堂中에 두게 하고, 司正이 이를 두루 돌려보게 한 후 물러난다. 이후 집례가 당중의 자리에 나아가 유사의 공을 말한 후 마땅히 예로서 그 노력을 보상하길 고한다. 그 댓가로 남은 음식을 주는데 유사는 이를 사양하고, 집례는 使人을 시켜 유사의 집에 들려보낸다. 사정이 조용히 신유사가 명년의 儀節에 관하여 發論할 자리를 만들어 끝날 때까지가 本禮의 차례이다. 악정이 당의 남쪽에서 시와 노래를 읊은 후, 당정과 사정, 제정이 서쪽으로 해서 당을 내려간다. 유사는 장명자에게 명하여 자리를 거두도록 한다. 장명자는 使人에게 자리를 거두도록 하고, 유사는 당 아래에서 諸正들과 차례로 相拜하여 보낸 후 자리를 끝낸다. 다음날 유사는 師門의 모임에서 사용하고 남은 음식으로서 향회에 기력이 없어서 참석하지 못한 자나 계를 맺은 후에 이름을 향안에 올린 덕성이 있는 이들을 불러서 향회의 일을 고한 후에 길일에 鄕飮禮를 행한다.

자료적 가치

『嶺南鄕約資料集成』, 오세창 외, 嶺南大學校 出版部, 1987, 正書本

『渼江集』, 朴昇東, 木活字本

『周禮』, 池載熙, 李俊寧 解譯, 자유문고, 2002

이병훈