구한말 경상북도달성군의 유림들이 상호 간의 결속력을 다지기 위해 결성한 萍水契案의 序文으로, 지역 출신의 유학자 蔡憲植이 작성

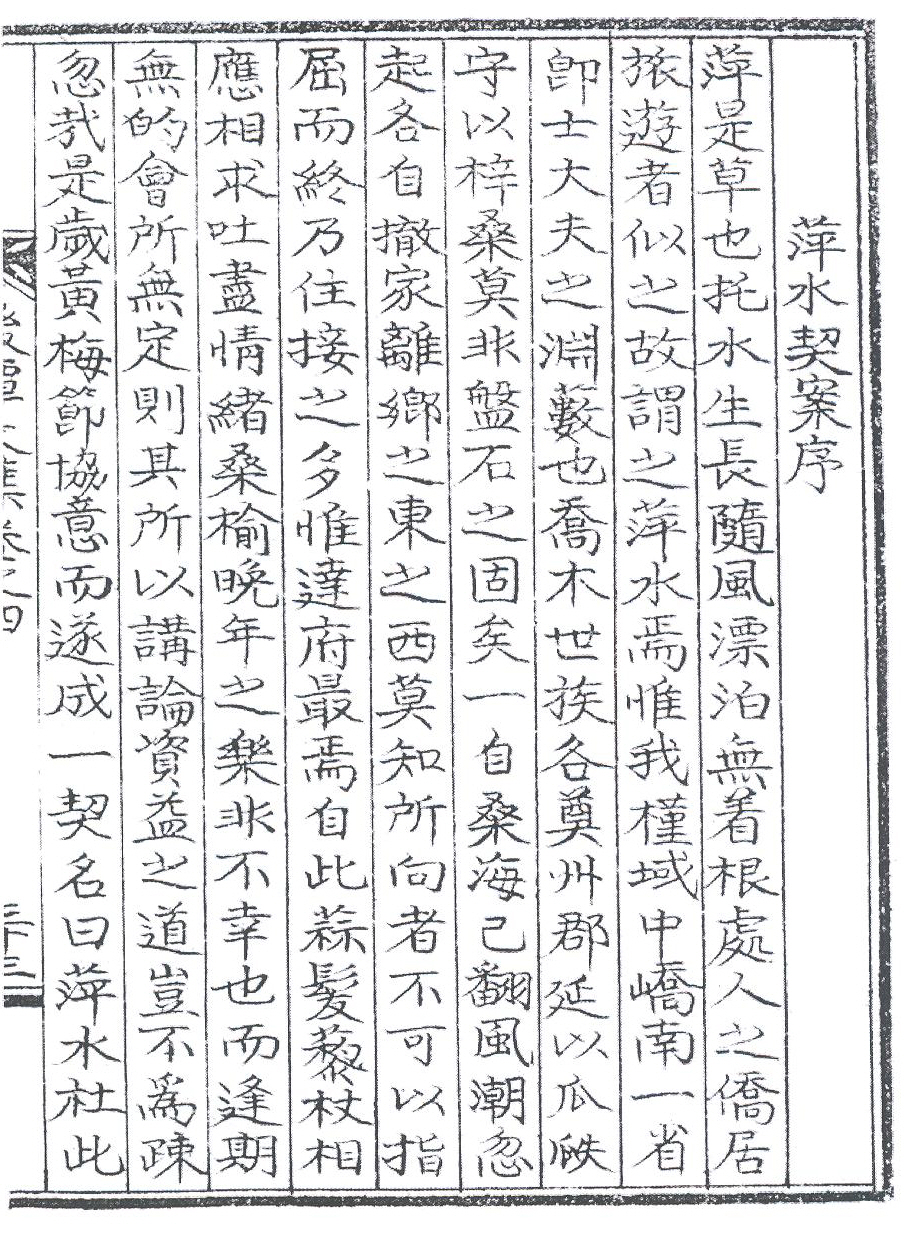

後潭集後潭文集 卷之四 序 萍水契案序後潭文集 卷之四 二十三

天 : 卷1 詩, 卷2 詩 / 地 : 卷3 書, 卷4 雜著,序 / 人 : 卷5 記,跋,上樑文,墓誌銘,墓碣銘,狀傳, 卷6 附錄

내용 및 특징

구한말, 일제시대 때 활동한 달성군의 유학자 蔡憲植이 작성한 萍水契案의 序文이다. 채헌식은 일찍이 1894년 갑오농민전쟁이 일어났을 때, 인근 사족들과 더불어 洞民을 모아 隊伍를 지어 향촌을 엄히 방어하고 동민들이 그 무리에 가입하지 않도록 하였다. 일제시대에는 達城에 文友觀을 설립하여 향촌의 후학 양성에 주력하며, 사족들의 향촌지배력 유지와 정통 유학 계승 힘썼다. 평수계 역시 그러한 활동의 일환으로 결성된 契이다.

평수계에 가입한 이들의 명단인 萍水契案의 서문에는 계의 결성 동기와 목적이 나타나 있다. 우선 서문에는 현재 사람들의 처지를 정처 없이 떠돌아다니는 萍水와 같기 때문에 계의 이름을 萍水契라 이름 붙였다고 하였다. 嶠南이 비록 사대부의 淵藪여서 喬木世族이 많아 瓜瓞이 이어지고 梓桑이 지켜져 왔으나, 근래에 桑田碧海와 같이 나라가 크게 뒤집혀져서 많은 이들이 집과 고향을 버리고 유랑하고 있음을 한탄하고 이들을 萍水에 비유한 것이다. 채헌식은 이러한 현상이 그가 거주하고 있었던 達府가 가장 심하다고 했다. 그래서 자기와 같은 늙은이들도 이웃끼리 相應相求하며 서로 강론하고 학문을 독려할 수 있도록 黃梅節, 즉 초여름에 협의하여 契를 결성하여 이름을 萍水社라 했다. 이를 볼 때 평수계의 결성 시기는 정확하지 않으나 일제가 국권을 강탈하여 많은 民들이 고향을 떠나고, 채헌식의 노년기였던 일제시대였던 것으로 추정 할 수 있다.

서문에 따르면 평수계의 계원은 모두 12인으로 계원 각각 계를 운영하고 기금을 형성 할 수 있도록 매달 회비를 내었다고 나타난다. 이렇게 형성된 자금은 강학과 후학 양성을 위한 용도뿐만 아니라 어려운 시기를 맞이하여 후손들이 枌楡, 즉 고향을 떠나지 않고 대대로 끊임없이 이곳에서 살아 갈 수 있는 물질적 기반을 마련하는데 사용하려 한 듯하다. 즉 평수계의 실질적인 결성 목적이 향촌을 안정화시켜, 봉건시대부터 이어 온 재지사족들의 향촌지배력을 유지하는 데 있었음을 알 수 있다.

자료적 가치

평수계는 많은 이들이 고향을 떠나게 했던 일제시대 때 결성된 계이다. 평수계안의 서문에는 이러한 현상을 막고 후손들이 향촌에서 지속적으로 세거할 수 있도록, 기금을 통해 기반을 마련하다는 계의 결성목적과 대응안이 나타나 있다. 이를 통해 봉건시대부터 향촌의 지배력을 이어 왔던 재지사족들이 일제시대를 맞이하여 어떠한 방식으로 자신들의 향촌지배력을 유지하려 했는지를 파악 할 수 있다.

『後潭文集』, 蔡憲植, 1962

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기향약연구』, 향촌사회사연구회, 민음사, 1990

이광우