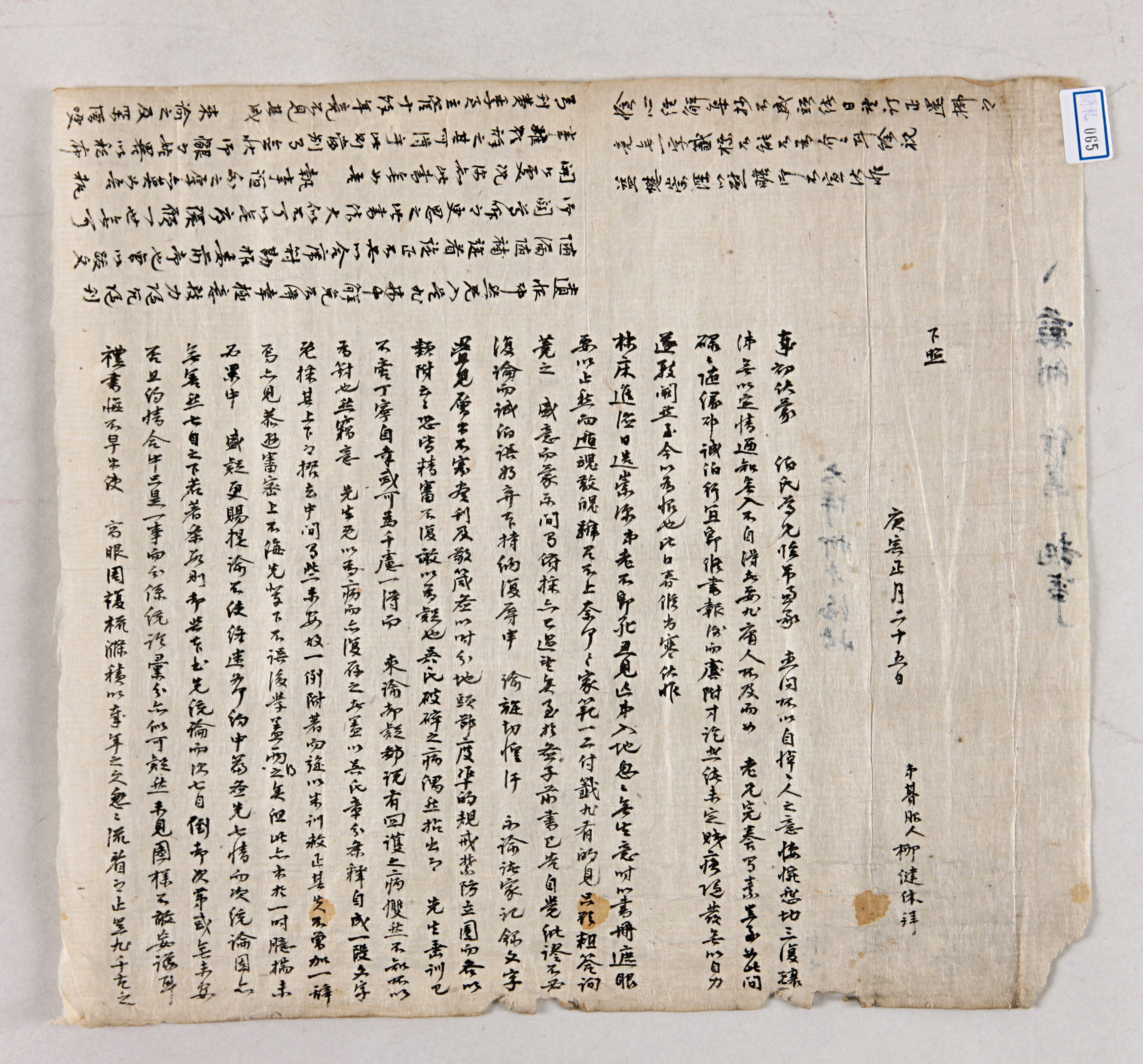

1830년 1월 25일에 기복 상중의 柳健休가 소호리의 李秉遠에게 『家範』의 내용과 『敬齋箴集說』, 『約中篇』의 도설 등에 대하여 자신의 의견을 제시하고 『常變通攷』의 서문을 부탁하기 위하여 보낸 편지이다.

세초에 상대의 형님이 조문 온 인편에 보내준 편지를 받고 스스로를 슬퍼하고 남을 애도하는 마음이 그대로 느껴져 흐르는 눈물을 진정할 수 없었다고 하였다. 곧바로 답장해야 했었으나 우제와 부사를 금방 마치고서 슬픔이 아직 가라앉지 않은 중이었던 데다 뒤이어 병들어 앓느라 지금까지 지체가 되었으니 한스럽다고 하였다. 이어서 상대방 형제들의 안부를 묻고 자신은 아우의 상을 치른 후 문득 살아갈 뜻이 없어졌는데 때로 눈가리개 삼아 책을 보기는 하지만 시름만 그칠 뿐 달아난 정신은 돌아오지 않는다고 한탄하였다.

『家範』에 대해서는 못난 사람에게도 묻는 성의에 대략 대답은 하였지만 채택해 주기를 바랄 수 없다고 겸사하고 도설에 대해서는 지난 편지에 이미 잘못되었음을 고하였으니 다시 거론할 수 없지만, 誠伯이 다시 말하고 있으니 땀이 흐를 정도로 두렵다고 하였다. 『敬齋箴集說』의 圖說을 논한 데 대해서는 吳氏의 설이 破碎한 의론임에는 동의하지만, 先生께서 장을 나누고 조별로 분석한 것에는 나름대로 의미가 있다고 평가하여 위와 아래는 채택하고 중간은 버린 다음 똑같이 덧붙이고는 다시 朱子의 가르침을 가지고 그 실수를 바로잡되 다른 말은 한 마디도 더하지 않았으니, 위로 선배를 모욕하지 않고 아래로 후학을 그르치지 않아 두 가지를 모두 온전히 하신 것이라는 의견을 개진하였다.

『約中篇』의 圖說에 대해서는 七情을 앞에 두고 通論을 다음에 안배한 것이 해로울 것은 없으나 칠정의 세목 아래에 각 조목을 붙이는 것은 本書에서 통론을 먼저 두고 칠정의 세목을 다음에 안배한 것과 순서가 거꾸로 되는 것이니 미안하지 않겠는가 하였으며, 約情과 合中은 똑같은 일의 다른 이름일 뿐인데 통론과 분류에 나누어 붙인 것은 의심스러울 듯하다고 하였다. ‘禮書’에 대해서는 일찍 시작하여 상대로 하여금 세세히 교감하게 하지 못한 것이 후회된다고 하며 성의와 정력을 다하여 수정해 주기를 바란다고 하고, 발문을 일찍이 부탁하였었는데 다시 생각해보니 이 책의 체모에 서문이 없어서는 안 될 듯하니, 상대가 바로 그 적임자라 하면서 간곡히 부탁하였다.

마지막으로 『心經解集抄』는 두서없는 글이지만, 날마다 정정하여 보내주기만 기다리는데도 아직 籤紙 한 자도 없으니 궁금하다고 하였다.

『家範』, 『敬齋箴集說』, 『約中篇』는 모두 大山 李象靖의 저작이며, ‘禮書’라고 칭한 책은 東巖 柳長源이 편저한 『常變通攷』이다.

발신인 柳健休(1768∼1834)의 본관은 全州, 자는 子强, 호는 大埜이다. 경상북도 安東에 살았다. 초년에 柳長源에게 배우고, 柳長源 사후 損齋 南漢朝의 문하에서 수학하였다. 성리학을 깊이 연구하여 관련 저서를 남겼는데, 晦齋 李彦迪, 退溪 李滉 등 선현의 문집 63종을 참조하여 『東儒四書解集評』을 쓰고, 또 퇴계와 대산의 성리학이론 중 중요한 부분을 발췌 편집하여 『近思錄』의 체제를 따라 『溪湖學的』을 썼다. 문집으로 『大埜集』 10권 5책이 전한다.

수신인 李秉遠(1774~1844)의 자는 愼可, 호는 所庵, 본관은 韓山이다. 大山 李象靖의 손자이며 埦의 아들로, 川沙 金宗德을 따라 배워 사서와 정주서에 전심하였고, 1801(純祖 1)년 진사시에 합격하고 1815년 穆陵參奉을 거쳐 義禁府都事가 되고 淸河와 比安의 현감을 지냈다.

편지 내용에서 언급한 誠伯은 柳致明의 字이다. 1777년에 태어나 1861년에 졸하였다. 본관은 全州. 자가 誠伯이며, 호는 定齋이다. 李象靖의 외증손이고, 아버지는 진사 晦文이며, 어머니는 韓山李氏이다. 李象靖의 문인인 南漢朝·柳範休·鄭宗魯·李瑀 등의 문하에서 수학하였다.