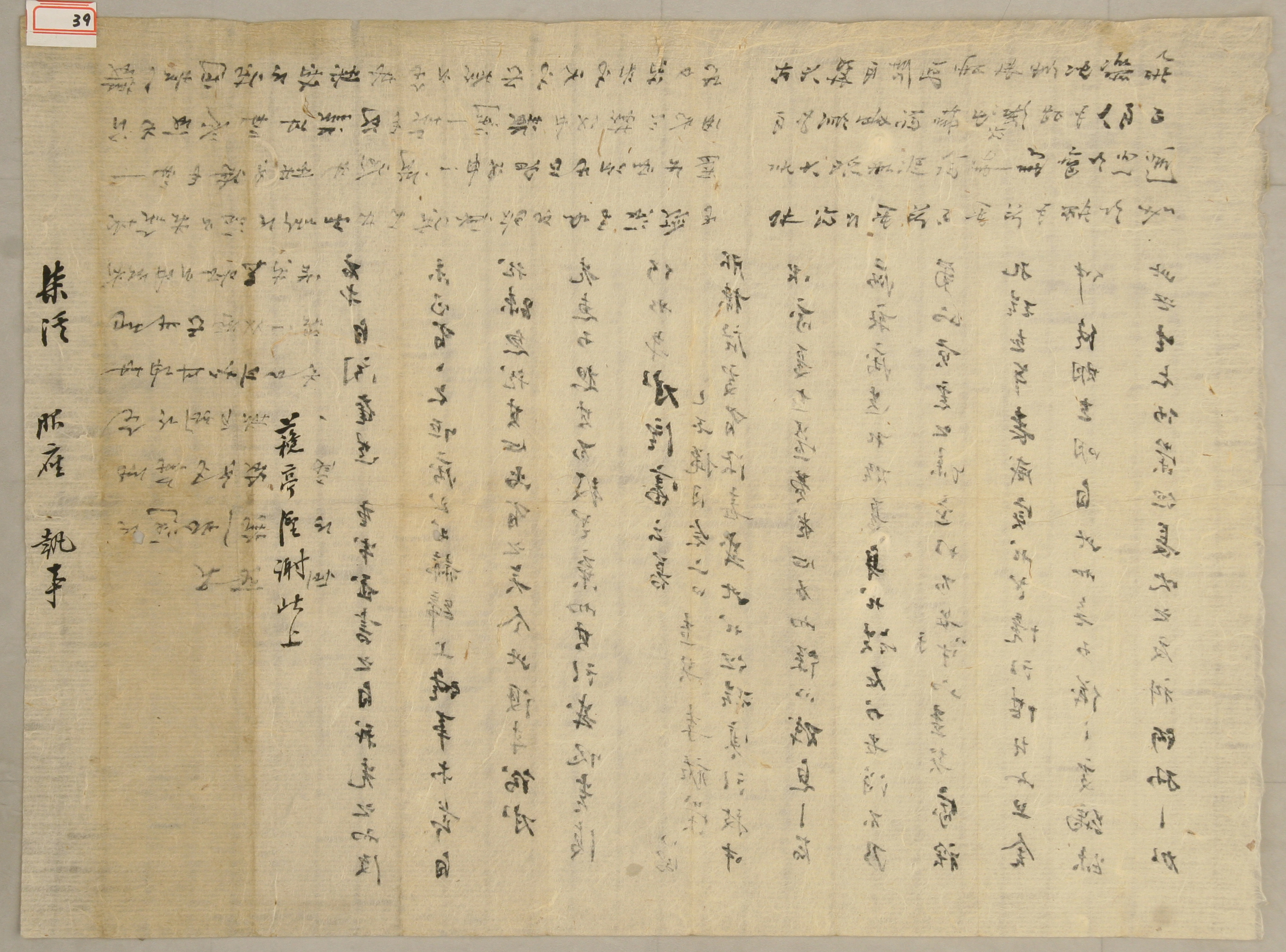

1885년 12월 22일, 李祐榮이 근황과 안부를 주고받고 상대의 重制를 위로하며 상대를 방문할 계획을 알리기 위해 옻골의 최 씨 댁에 보내는 편지

1885년 12월 22일에 李祐榮(1822~1913)이 근황과 안부를 주고받고 상대의 重制를 위로하며 상대를 방문할 계획을 알리기 위해 옻골의 최 씨 댁에 보내는 편지이다.

처음 상대의 중제 소식을 듣고 먼저 위문편지를 보내지 못하여 죄송한 마음을 전하였다. 그리고 상대의 편지를 받아 상대가 상중에 독감까지 걸렸다는 소식을 알게 되어 걱정스러운 마음을 전하였다. 그리고 상대의 독감은 자신의 딸이자 상대의 며느리의 병도 한 몫 한다고 하며 더욱 편치 못한 심정을 전하였다. 다음으로 자신의 경우는 집안의 喪이 해마다 발생하였고, 특히 둘째 아우의 終祥도 있는 터라 세상을 살아가는 재미가 없다고 한탄하였다. 이 외에도 자신의 맏아들의 夏科(여름 과거공부)와 손자들의 冠禮[加弁] 등의 일을 언급하며 이러한 경사로 그나마 버티고 있다고 하였다. 마지막으로 상대에게 안부를 물으러 가서 자신의 딸과 오랜 그리움을 풀고자 하나 시절의 형편이 제대로 따라줄 지 걱정하며 후일을 기약하였다.

발급자인 이우영은 본관은 경주, 자는 景穆, 호는 野隱이며, 부친은 李宜發이다. 천거로 의금부도사 ‧ 도정을 역임하였다. 피봉에 적힌 ‘蘇亭’은 현재 경주 이씨 세거지인 경주시 구정동의 옛 지명이다. 이우영은 상대에게 자신을 ‘査契’라고 표현하였는데, 이는 대구 옻골의 경주 최씨 문중과 혼반관계가 있음을 나타내어준다. 편지의 본문에서 자신의 딸이 상대의 며느리로 가 있는 상황만 봐도 알 수 있다. 시기상 수취인은 崔明德(1822~1867)의 아들인 崔峕敎(1844~1918)일 가능성이 높다. 하지만 이는 집안의 족보 등을 통해 자세히 파악되어야 할 것 같다.

이외에도 편지 서두에 쓰인 ‘省式(격식을 생략한다는 의미)’이라는 용어는 발급인 또는 수취인, 혹은 양측 모두에게 喪事가 있을 경우 사용되는 투식적인 용어로, ‘省禮’, ‘稽顙’ 등의 용어와 혼용된다.

『慶州崔氏匡靖公派大譜』, 新川族譜社, 1992

1차 작성자 : 김동현