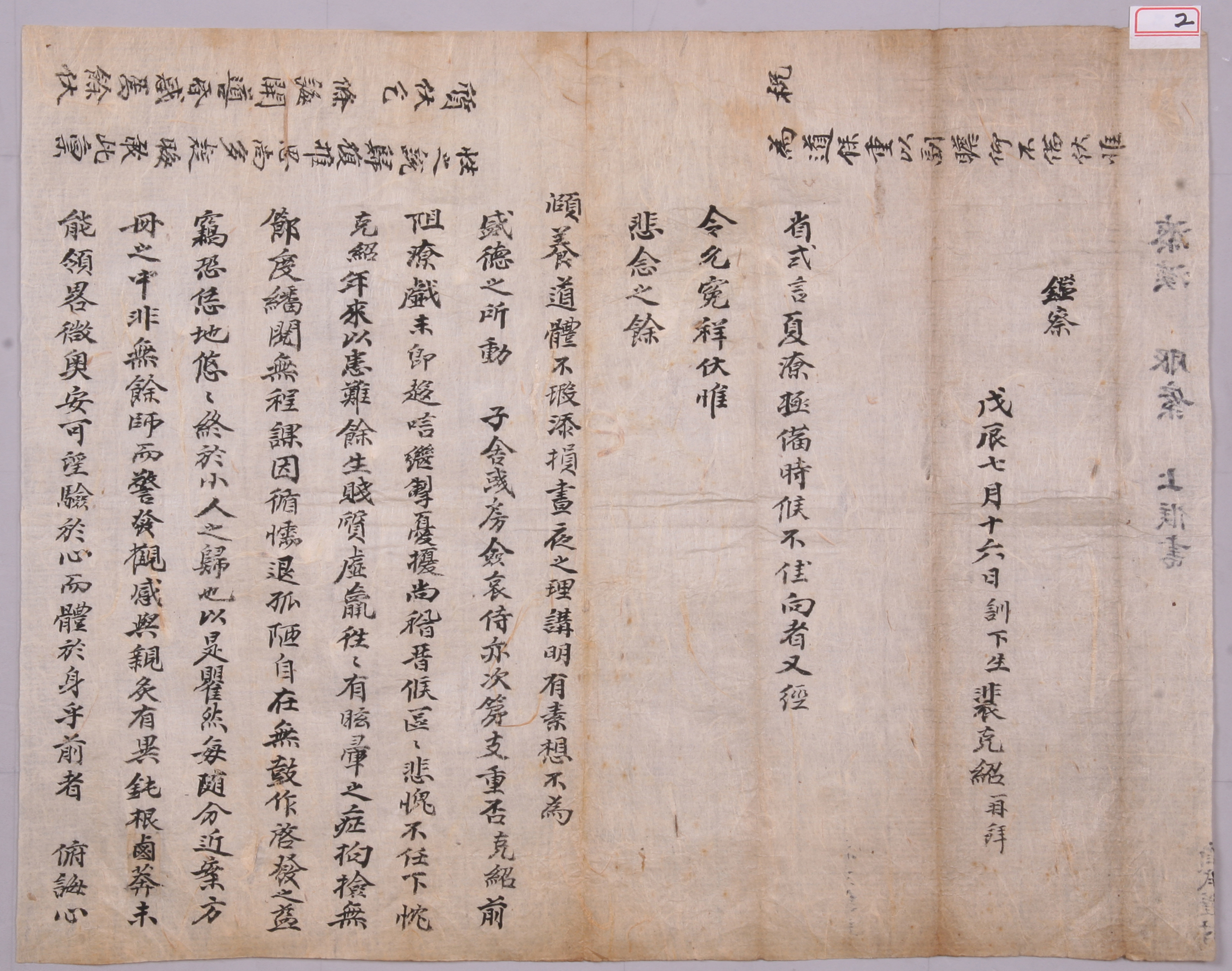

1868년(고종 5) 7월 16일 裵克紹가 스승 崔孝述에게 학문에 대한 질정과 건강을 잘 보존하길 바라는 마음을 담아 보낸 편지

1868년(고종 5) 7월 16일 裵克紹(1819~1871)가 스승 崔孝述(1786~1870)에게 학문에 대한 질정과 건강을 잘 보존하길 바라는 마음을 담아 보낸 편지이다.

편지의 내용은 크게 두 가지이다. 하나는 스승이 자식을 잃었는데 조문을 하지 못하여 애석한 마음을 전하는 것이고, 또 하나는 공부하면서 느끼는 소회를 담았다.

편지의 앞부분은 안부와 계절 인사로 시작하였다. 본론에서는 배극소의 스승이 자식을 먼저 잃게 되었는데, 슬픈 나머지 道를 닦는 마음에 손상은 없으신지 물었다. 한편 스승은 밤낮 이치에 대해 분명히 하시는 소양을 갖추어서 성스러운 덕이 요동치지 않을 것으로 여긴다고 하였다. 아울러 상을 치르는 아들과 손자들도 모두 건강을 잘 지키고 있는지 물었다. 배극소는 지난 번 홍수로 길이 막혀 조문하지 못했고, 그 이후에도 여러 가지 근심거리가 생겨 나아가 안부를 묻지 못해 슬프고 애석한 마음 가눌 길이 없다고 하였다.

그 다음에는 공부에 대한 소회이다. 배극소는 여러 해 동안 몸이 야위어져 현기증으로 공부에도 나아감이 없이 나태해져 공부를 북돋우거나 도리를 계발하는 보탬이 없으니, 끝내는 소인으로 귀결될까 두려워하는 마음을 표현하였다. 또한 매번 분수대로 책상을 가까이하면서 책 속에도 스승이 없지 않으나 보고 느끼는 것이 직접 배우는 것과는 다르니, 책을 통해 마음에 징험하고 몸에 체득하기를 바라기 어렵다고 하였다. 아울러 이전에 스승이 가르쳐주신 것을 돌아와서 생각해보니 여전히 의심이 많아 질의하니 조목조목 가르쳐 주시길 바란다고 하였다.

편지의 끝부분에는 도를 위하여 건강을 잘 지키시길 바라고, 편지의 예식을 갖추지 못하지만 살펴봐 달라고 하였다.

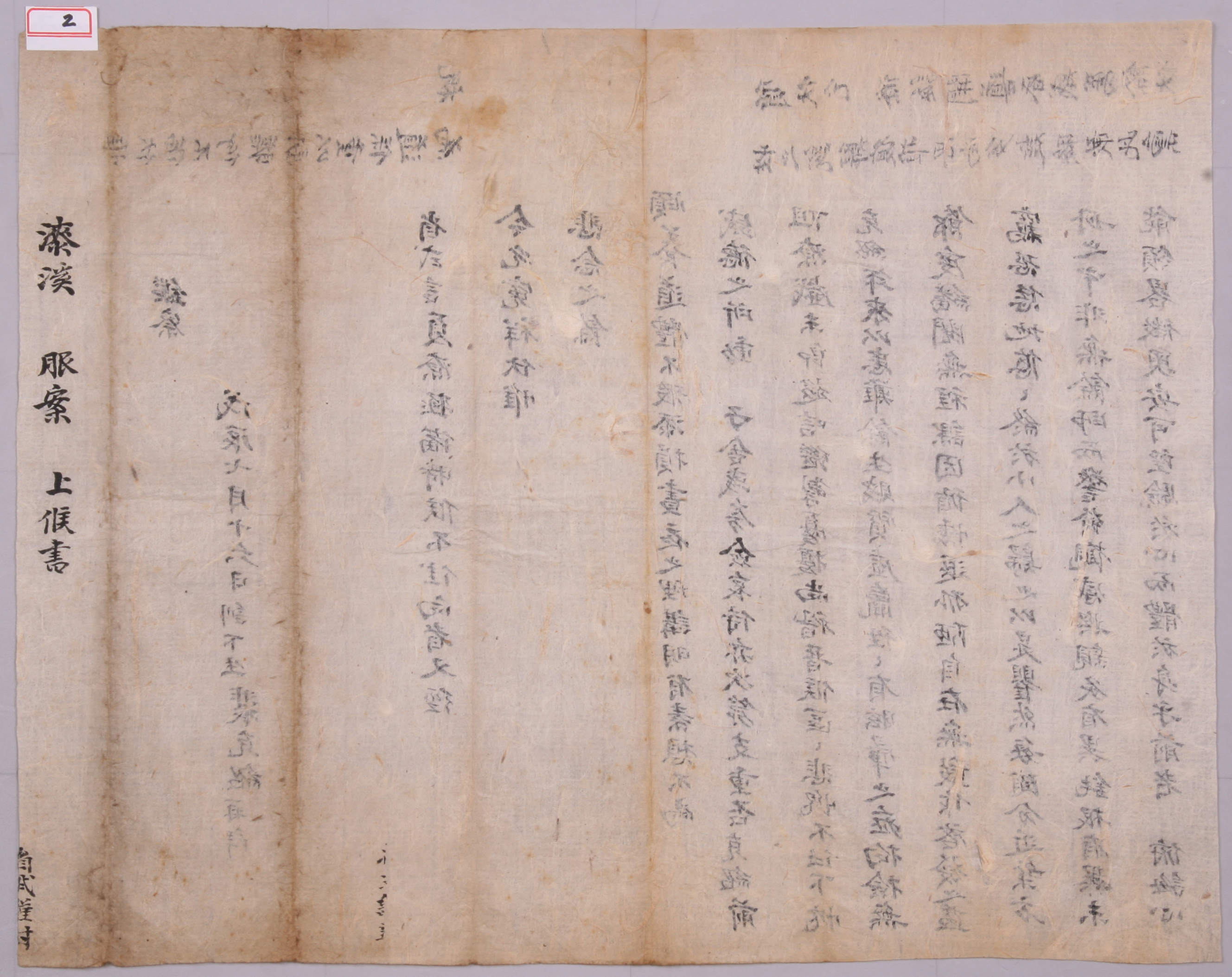

발급인 배극소의 본관은 盆城, 자는 乃休, 호는 默庵이다. 경상북도 河陽郡 출신이며, 부친은 裵相觀이고, 모친은 密陽朴氏로 朴恒敦의 딸이다. 3남 가운데 맏이이며, 동생으로 裵德紹와 裵達紹가 있다. 直齋 金翊東과 定齋 柳致明의 문하에서 수학하였다. 1850년(철종 1) 증광시 생원 1등으로 합격하였으나, 출세에는 뜻이 없어 벼슬길에 오르지 않았다. 1855년(철종 6) 류치명이 智島로 유배를 당하자 그곳까지 따라가서 학문 연마에 힘썼다. 성리학에 대한 조예가 깊었으며, 행실이 독실하여 영남의 선비들에게 존경을 받았다. 저서로 『默庵文集』 6권 3책이 있으며, 묘는 경상북도 慶山 珍良邑에 있다.

수취인 최효술의 자는 穉善, 호는 止軒, 본관은 慶州이다. 百弗庵 崔興遠의 증손이고, 아버지는 통덕랑 湜이며, 어머니는 晉州鄭氏로 立齋 鄭宗魯의 딸이다. 외할아버지 정종로의 문하에서 수학하였다. 1860년에 遺逸로 천거되어 莊陵參奉에 제수되었고, 1865년에 敦寧府都正을 거쳐 副護軍에 이르렀다. 성리학과 예학에 조예가 깊었으며, 柳致明 · 李秉夏 · 李敦禹 · 이휘령 · 李源祚 · 孫亮述 등 영남의 석학들과 학문적인 교유가 있었다. 성리학에 있어서는 퇴계 이황의 학통을 이어받아 主理論의 입장을 취하였으며, 음양역리학에 대하여도 남다른 조예가 있었다. 『지헌집』15권 7책이 전한다.

1차 작성자 : 김명자