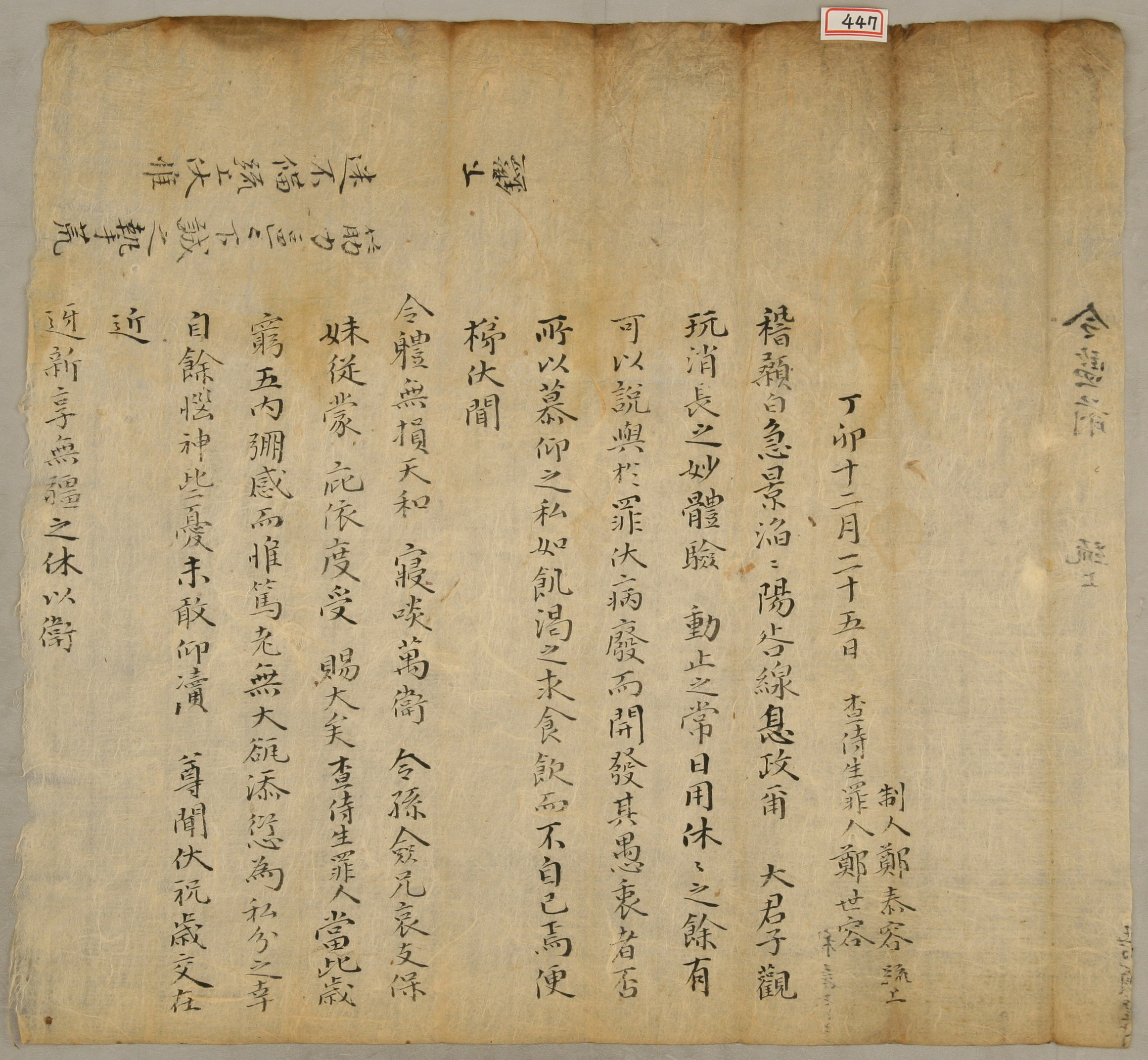

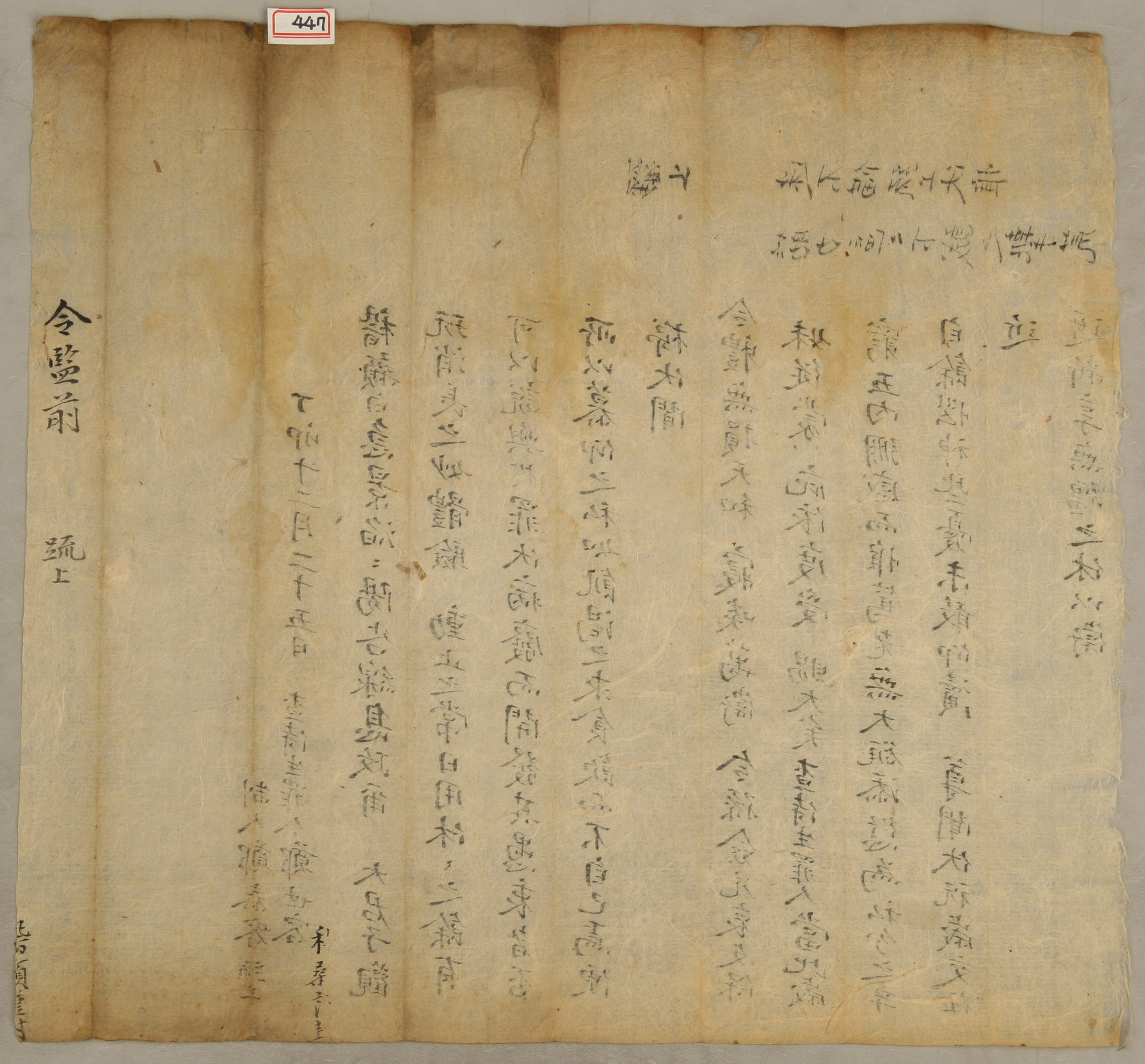

1867년 12월 25일, 鄭世容 외 2인이 안부를 주고받고 근황을 알리며, 親喪을 당한 이후 감회를 전하고자 경주 최씨 문중에 보낸 편지

1867년 12월 25일에 鄭世容 외 2인이 안부를 주고받고 근황을 알리며, 親喪을 당한 이후 감회를 전하고자 경주 최씨 문중에 보낸 편지이다.

처음, 세월이 빠르게 흘러 양기가 생겨나는 연말을 맞이하여, 상대가 음양의 기운이 消長하는 妙體를 터득하여 이를 일상생활에 증험하는 공부와 복을 누리고 있을 것이라 하였다. 그리고 상대의 가르침을 받고 싶어 하는 마음을 전하였다. 또한 인편을 통해 상대와 상중에 있는 상대 손자들 등의 건강을 확인했다고 하였다. 자신의 경우는 연말을 맞이하여 슬픈 감정이 가득하지만, 늙으신 어버이께서 큰 탈이 없는 것이 다행이라고 하였다. 끝으로 새해 인사를 하며 많은 복을 누리기를 기원하고 있다.

발급자인 정세용과 鄭泰容은 자호나 이력 등이 자세하지 않다. 대구 옻골 경주 최씨 백불암 문중의 여러 서간문 자료들 가운데는 정씨 측과 관련된 문건이 많다. 혼반을 따져보면 晉州鄭氏, 迎日鄭氏와의 관계가 많은데, 발급자는 이 두 문중 가운데 한 집안의 후손일 가능성이 높다. 본문에 쓰인 관계호칭용어를 보면, 정세용은 ‘査侍生罪人’, 정태용은 ‘制人’이라는 용어를 각기 쓰고 있다. 정세용의 경우 ‘査’는 ‘사돈을 맺은 집안’을 의미하고, ‘侍生’은 현재 부모님을 모시고 있으며 상대 보다 연배가 어린 것을 표현한다. ‘罪人’은 친상을 당한 喪主가 쓰는 용어이다. 본문에서 서두에 쓰인 ‘稽顙’, ‘죄인’, 새해를 맞이한 슬픔[當此歲窮五內弸感], 독로의 건강[惟篤老無大谻添愆], 문미에 쓰인 ‘荒迷’ 등의 용어나 상황을 보면, 그는 부모 중 한 분의 상을 당한 것으로 보인다. 정태용은 단지 ‘제인’이라고 표현하였는데, ‘制’는 功服을 의미한다. 따라서 정세용과 정태용은 친형제가 아닌 종형제 관계 정도 되어 보인다.

수취자에 관해서는, 피봉에 ‘令監’이라고 적혀 있다. 영감은 正三品 堂上과 從二品 품계를 아울러 지칭하는 용어이다. 정삼품 당상은 上階 通政大夫이다. 百弗庵 崔興遠은 사후 증직으로 통정대부의 품계를 받았고, 최흥원의 증손인 崔孝述(1786∼1870)은 통정대부 敦寧府都正을 역임하였다. 따라서 정황상 수취인은 최효술일 것으로 추정된다. 최효술은 본관은 경주, 자는 穉善, 호는 止軒이며, 부친은 崔湜, 모친은 晉州鄭氏로 立齋 鄭宗魯의 딸이다. 정묘년은 최효술의 생몰연대를 통해 1867년으로 유추하였다. 그리고 본문에서 ‘상중에 있는 상대 손자들[令孫僉兄哀]’을 언급한 것을 보면, 최효술의 아들이자 손자 崔峕敎의 부친인 崔明德(1822~1867)의 상인 것으로 보이는데, 그의 몰년이 바로 이 해로 일치한다.

『慶州崔氏匡靖公派大譜』, 新川族譜社, 1992

1차 작성자 : 김동현