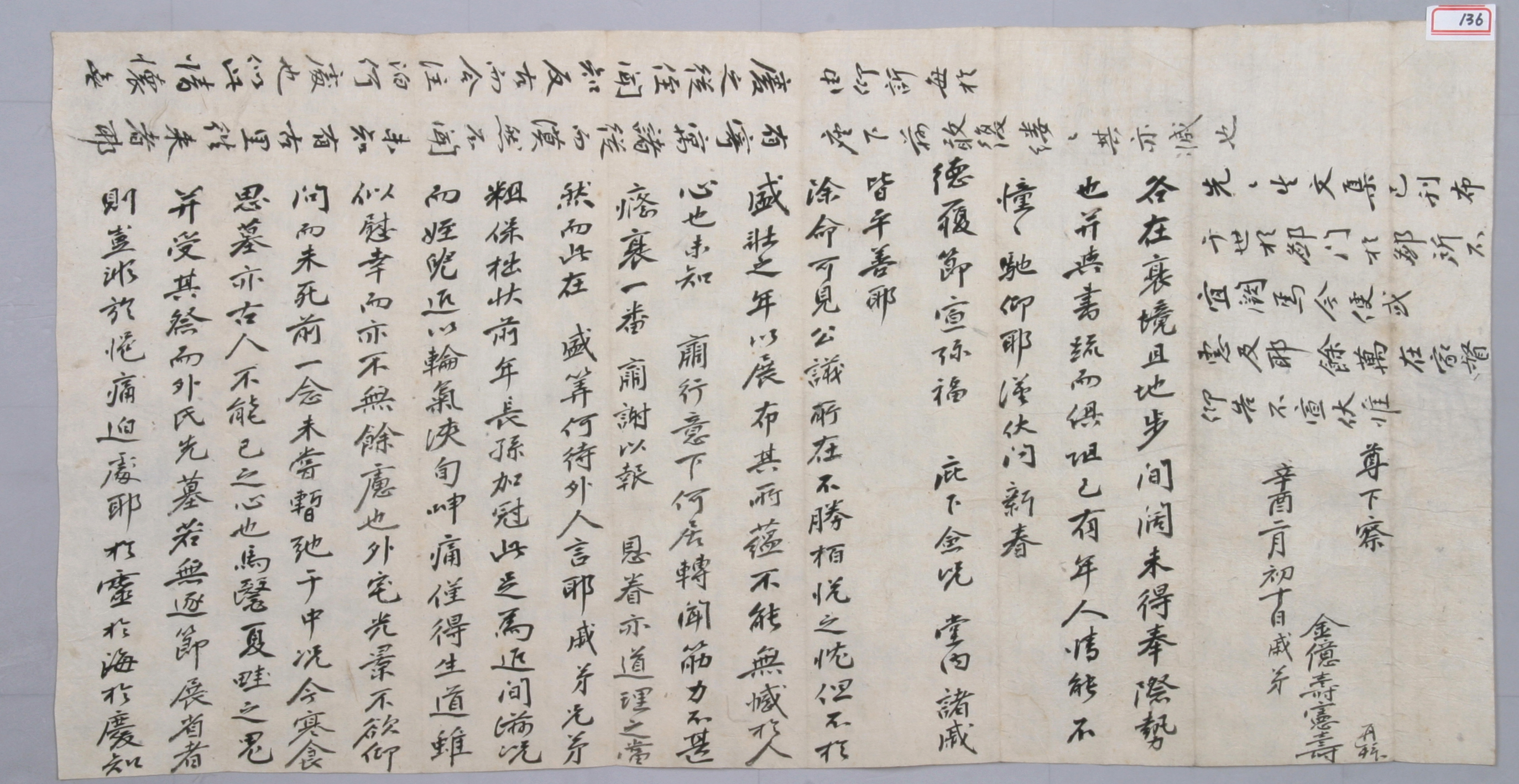

1861년 2월 10일, 金億壽 · 金憲壽가 先先生의 문집을 보내줄 것을 청하는 편지

1861년 2월 10일에 金億壽(1798~1865) · 金憲壽(1803~1869)가 先先生의 문집을 보내줄 것을 청하는 편지이다.

발신자는 수신자가 관직에 제수된 것을 몹시 기뻐하는 한편, 사은숙배를 하여 임금의 은혜에 보답하는 것은 당연한 일이니, 외부사람의 말에 귀를 기울이지 말라고 하였다. 그는 장손이 관례를 치러 생활하는 것이 재미있지만, 한편으로 조카가 돌림병에 걸려 열흘이나 끙끙 앓다가 겨우 목숨을 건졌다고 하면서, 한편으로 위로되고 한편으로 매우 걱정스럽다고 하였다. 또 그는 馬醫와 농부 같은 천한 귀신도 제사를 받는데, 외가가 선대의 묘소에 절기에 따라 성묘하지 않으니, 매우 근심스럽고 슬프다고 하며, 제사를 모시지 못하는 외가에 대한 애틋한 감정을 드러내었다. 끝으로 先先生의 문집을 이미 간행하여 세상에 배포했다고 하는데, 우리 가문과 저에게도 부쳐 보내달라고 하였다.

발급인인 김억수는 구한말 일제 초에 만주로 이주하여 광복 운동에 헌신한 白下 金大洛( 1845~1914)의 조부이고, 또 김헌수 역시 김대락의 아버지 金鎭麟(1825~1895)의 생부인 만큼 본 편지는 백하 김대락 선생 연구에 의미 있는 문서이다.

김억수의 본관은 義城, 자는 景休이다. 김헌수의 형이며, 靑溪 金璡의 둘째 아들 龜峯 金守一의 후손이다. 아들은 김진린인데, 동생 김헌수의 아들로 입후되었다. 손자는 구한말과 일제 초에 국민 계몽과 광복 운동에 헌신한 백하 김대락이다.

김헌수의 본관은 의성, 자는 聖章, 호는 百忍齋이다. 청계 김진의 둘째 아들 구봉 김수일의 후손이며, 김진린의 생부이다.

편지에서 ‘除命可見公議所在 不勝栢悅之忱’라는 내용이 나오는 것으로 보아, 이 당시 수취인이 관직에 제수되었음을 알 수 있다. 그러므로 수취인은 1860년에 莊陵參奉에 임명된 사실이 있는 崔孝述(1786~1870)로 추정된다.

최효술의 본관은 慶州, 자는 穉善, 호는 止軒이다. 百弗庵 崔興遠의 증손이다. 外王考 立齋 鄭宗魯를 따라 배웠다. 1860년에 遺逸로 천거되어 莊陵參奉에 제수되었고, 1865년에 敦寧府都正에 제수되었다. 문집으로 『止軒集』이 있다.

1차 작성자 : 김효심