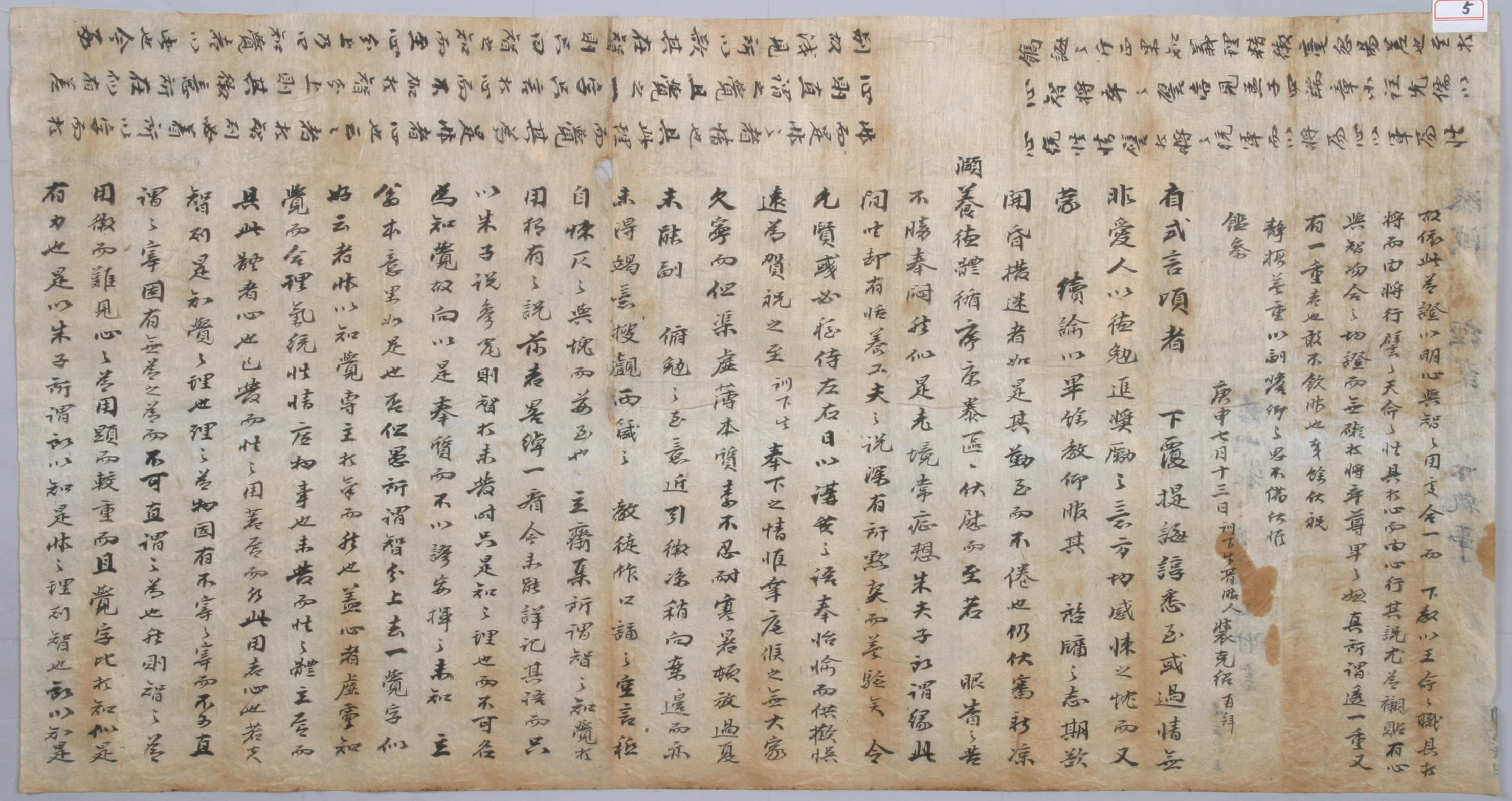

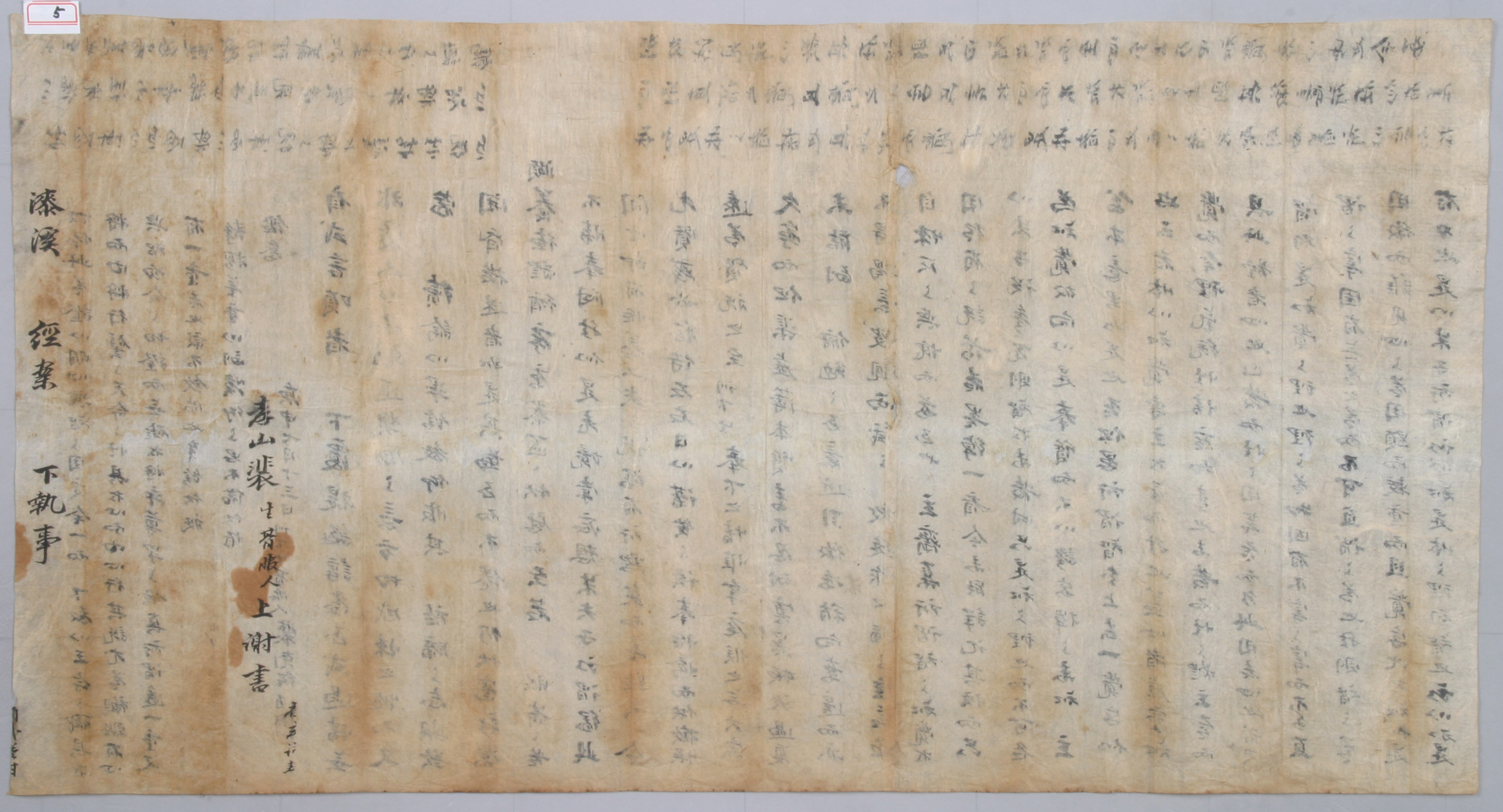

1866년 7월 13일, 裵克紹가 『立齋集』의 文句에 대한 의문점과 자신의 소견을 밝히기 위해 崔孝述에게 보낸 편지

1866년 裵克紹(1819~1871)가 『立齋集』의 文句에 대한 의문점과 자신의 소견을 밝히기 위해 崔孝述(1786∼1870)에게 보낸 편지이다.

편지 내용으로는, 지난번에 답장을 통하여 미혹한 자신에게 깨우침을 준 상대방에게 감사한 마음을 전하였다. 이어서 초가을 철의 안부를 묻고, 자신은 어버이의 건강이 큰 흠이 없는 것이 다행이며, 날씨가 서늘해졌지만 책상 가로 향하지 못한 것에 대한 부끄러운 마음을 드러내었다. 본론으로 자신의 의문점들에 관하여 입장을 서술하고 있다. 특히 『입재집』에서 이른바 ‘지의 지각은 용에만 있다[智之知覺 於用獨有之]’의 설에 대하여 의문을 달면서, 주자와 맹자의 이론으로 자신의 말을 입증하는 내용이 주를 이룬다. 전반적으로 주리론의 입장을 견지하면서 지와 지각의 관계에서 지와 각을 분리하여 파악하려는 의도가 보이는데, 구체적으로 주자가 이른바 ‘是非의 理를 아는 것[知]이 智’라고 한다면, 이러한 智가 心에서 구체화되어 알아낸 것이 知이고, 知보다 더 有力한 단계로 작용된 것이 覺이라는 것이다. 그래서 입재의 ‘智之知覺’의 ‘覺’을 분리해서 파악해야 한다는 논리로 이어진다.

발급인인 배극소는 본관은 盆城, 자는 乃休, 호는 默庵, 부친은 裵相觀이다. 直齋 金翊東과 定齋 柳致明의 문하에서 수학하였다. 1850년 증광시 생원 1등으로 입격하였으나 출사하지 않았고, 1855년 智島에 유배 된 류치명을 따라가서 학문에 힘썼다. 저서로는 『默庵文集』 등이 있다. 수취인은 대구 옻골마을의 경주최씨 문중의 인물 중 편지의 내용과 작성 시기상 百弗庵 崔興遠의 증손인 止軒 崔孝述로 보인다. 최효술은 본관은 慶州, 자는 穉善, 호는 지헌, 부친은 崔湜, 모친은 晋州鄭氏, 외조부는 立齋 鄭宗魯이다. 발급인 배극소가 자신을 ‘訓下生 朞服人’이라는 호칭을 쓴 것으로 보아 배극소은 최효술보다 연배가 아래고, 당시 朞年服을 입고 있는 상황이었음을 알 수 있다. 그리고 이는 편지 서두에 상중이기 때문에 인사말을 생략한다는 의미의 ‘省式言’이라는 서식을 통해서도 알 수 있다.

이 편지를 통하여 성리학에 조예가 깊었던 배극소가 입재 정종로의 외손인 최효술에게 성리학 공부에 대한 자문을 구하고 자신의 논지를 펼치던 모습을 엿볼 수 있다.

『慶州崔氏匡靖公派大譜』, 新川族譜社, 1992

1차 작성자 : 서진영