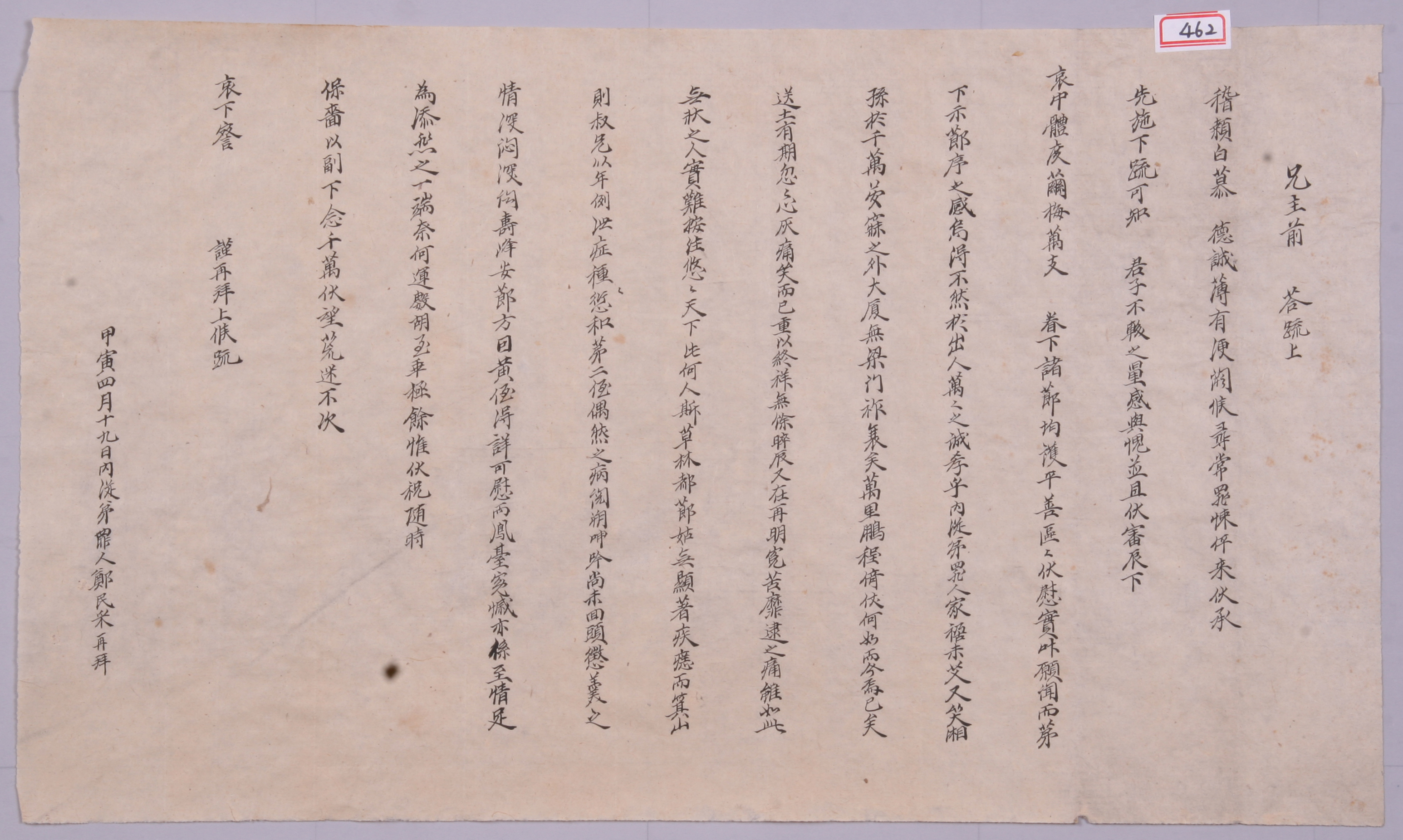

1854년 4월 19일에 內從弟 鄭民采가 옻골 최씨에게 보내는 慰狀

1854년 4월 19일에 內從弟 鄭民采가 옻골 최씨에게 보내는 慰狀이다.

편지는 정민채가 사모하는 정성이 부족하여 편지를 보내 안부 묻는 것을 빠트려서 항상 죄송하게 생각했는데, 상대방의 편지를 받고 따지지 않는 아량을 알게 되어 감사하며 아울러 송구스럽게 생각한다는 내용으로 시작한다. 편지를 통해 喪 중에 상대방은 몸을 잘 지탱하고 있으며, 그 가족들 역시 잘 지내고 있다는 것을 알게 되어 위로가 된다고 하였다.

이어 본인의 안부를 전했는데, 집안에 재앙이 끊이지 않는다는 내용으로 시작된다. 처음에는 湘孫이 죽은 소식을 전했다. 그는 집안의 대들보로 그의 죽음으로 인해 일가의 복이 쇠퇴하게 되었다고 매우 아쉬워했다. 장사 지내는 날짜가 임박하니 홀연히 마음이 잿더미처럼 싸늘해지고, 통곡할 뿐이라고 하였다. 게다가 終祥으로 여가가 없는데, 생일이 모레여서 원통하고도 미칠 수 없는 아픔으로 편안하게 지낼 수 없다고 하였다.

草林에서는 모두 드러나는 병이 없이 잘 지내고 있고, 箕山에서는 叔兄이 매년 걸리는 설사 증세로 잘 지내지 못하며, 둘째 조카는 우연히 병이 걸려 달을 넘기도록 신음하고 아직도 병세가 돌아올 기미가 없어 매우 근심스럽다고 하였다. 壽峰의 안부는 黃侄한테 상세히 들어 위로가 되나, 鳳臺의 자식 잃은 슬픔은 지극한 정에 관계된 일이니 슬픔을 가중시키는 한 가지 단서가 된다고 하였다. 운수가 매우 어그러짐을 슬퍼하며 본문의 내용을 끝마쳤다.

편지의 말미에는 때에 따라 몸을 잘 보존하여 발신자의 바람에 부응해 주길 바란다고 했으며, 정신없어 편지의 서식을 갖추지 못하니 잘 살펴봐 달라고 하였다.

발신자 정민채의 본관은 晉陽이다. 1875년(고종 12) 대원군의 奉還을 요구한 상소와 1878년(고종 15) 1월 25일 경상도 유생 朴周鐘 등이 서원 복구를 청하는 연명 상소에 정민채의 이름이 보인다. 대원군 봉환을 요청하는 상소 운동은 1874년(고종 11) 10월 25일 안동의 崇報堂 道會에서 본격화되었다. 그때 250여 명의 유생이 모였으며, 상주의 정민채를 疏首로 선출하였다. 이로 미루어 정민채는 상주에 세거하는 진양 정씨일 가능성이 높다.

최효술의 아버지 崔湜은 晉州鄭氏인 立齋 鄭宗魯의 딸과 혼인하였다. 정종로와 정민채의 관계는 확인할 수 없었으나 內從弟로 표기한 것으로 미루어, 정종로 다음 항렬의 인물일 것이다. 한편 갑인년을 1854년으로 추정한 것은 정민채가 19세기 후반에 활발하게 활동하였는데, 수신자 최효술의 몰년이 1870년이기 때문이다.

수취인은 최효술로 상정했는데, 그의 어머니 진양정씨가 1853년에 돌아가셨기 때문이다. 최효술의 본관은 慶州, 자는 穉善, 호는 止軒이다. 百弗庵 崔興遠의 증손이고, 아버지는 통덕랑 湜이며, 어머니는 晉州鄭氏로 立齋 鄭宗魯의 딸이다. 그는 외할아버지 정종로의 문하에서 수학하였다. 1860년에 遺逸로 천거되어 莊陵參奉에 제수되었고, 1865년에 敦寧府都正을 거쳐 副護軍에 이르렀다. 성리학과 예학에 조예가 깊었으며, 柳致明 · 李秉夏 · 李敦禹 · 이휘령 · 이원조 · 孫亮述 등 영남의 석학들과 학문적인 교유가 있었다. 성리학에 있어서는 퇴계 이황의 학통을 이어받아 主理論의 입장을 취하였으며, 음양역리학에 대하여도 남다른 조예가 있었다. 『지헌집』15권 7책이 전한다.

『慶州崔氏匡靖公派大譜』, 新川族譜社, 1992

1차 작성자 : 김명자