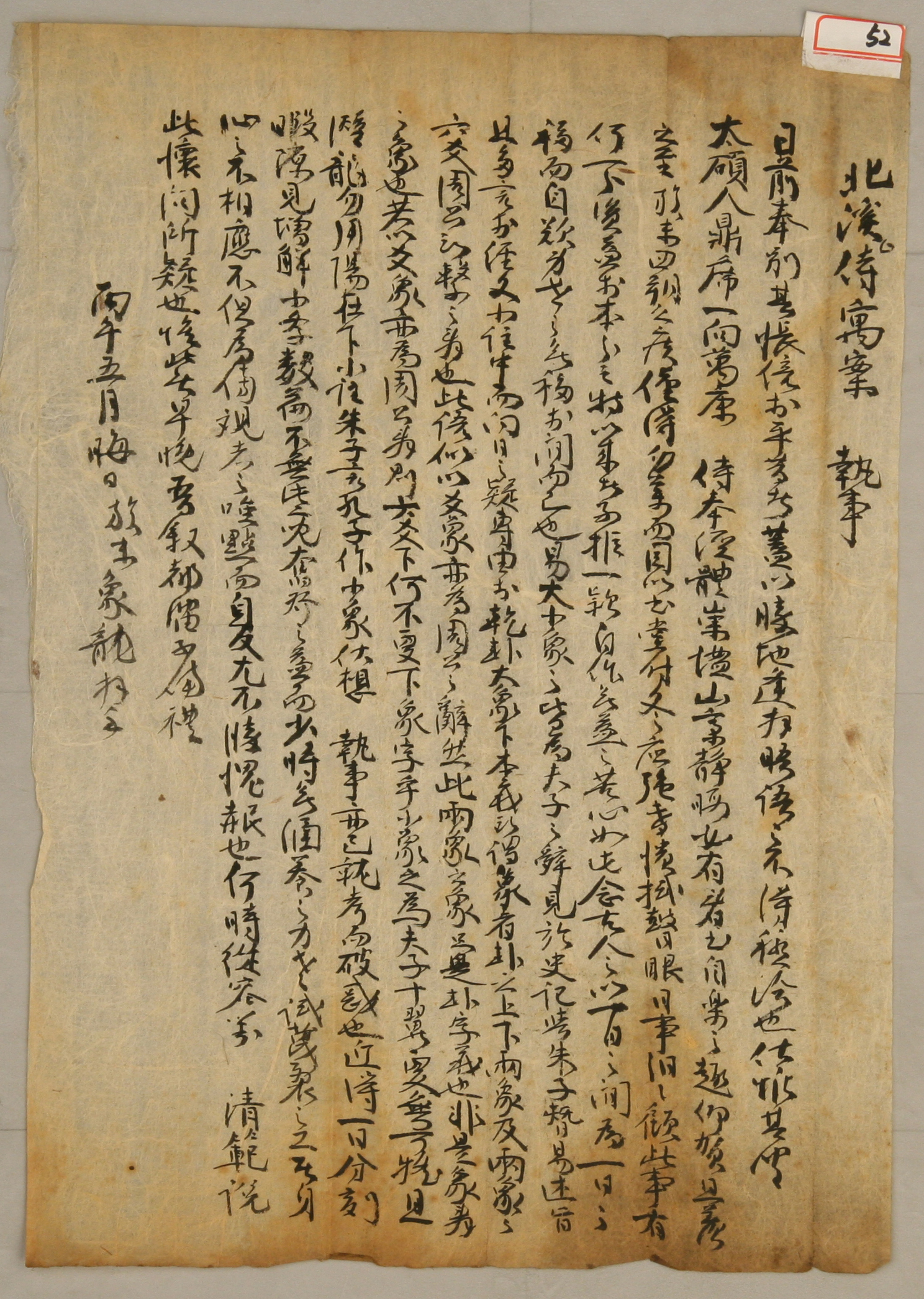

1846년 5월 30일에 崔象龍이 『周易』의 ‘小象’이 周公의 저작이 아니라 孔子의 저작임을 주장하기 위해 崔孝述에게 보낸 편지

1846년 5월 30일에 崔象龍이 『周易』의 ‘小象’이 周公의 저작이 아니라 孔子의 저작임을 주장하기 위해 崔孝述에게 보낸 편지이다.

먼저 상대방의 어머니의 안부를 묻고 상대방이 조용히 학업을 할 것이라 기대하며 부러워하였다. 자신은 네 달 동안 앓던 병이 겨우 나았는데 書堂의 과거 공부에 응하는 일로 혼몽한 정신으로 골몰하고 있는 신세를 말하며 한탄하였다.

『주역』 ‘小象’의 작자에 대해 시비하며 공자의 저작으로 규정하였다. 먼저 『주역』 大小象을 모두 공자의 말로 언급한 것은 『史記』와 朱子의 「贊易述旨」에 보이고, 또 경문의 小註에 여러 곳에 있음을 근거로 먼저 내세웠다. 오해의 소지가 있는 문구인, 乾卦 大象 아래의 『本義』의 내용인 "象은 卦의 上下 두 象 및 두 象의 六爻로서 주공이 붙인 말이다.[象者,卦之上下兩象,及兩象之六爻,周公所繫之辭也.]"고 한 것은 爻象이 周公의 말인 것으로 오해할 수 있으나 이 "두 象"의 ‘象’은 다만 ‘卦’字의 뜻이며 ‘象辭’의 ‘象’이 아님을 지적하였다. 만약 爻象을 또한 주공의 말로 여긴다면 六爻 아래에 어찌 다시 ‘象’字를 두지 않았겠느냐고 반문하였다. 또한 "潛龍은 쓰지 못한다."의 양효 아래의 小註에 朱子가 말하기를, "孔子께서 小象을 지었다."고 하였음을 추가 근거로 제시했다.

마지막으로 자신이 『增解小學』을 보고 있는 사실을 말하며 웃음거리가 될 것이라 걱정하였고, 조만간 만나기를 기대했다.

발급인인 최상룡(1786~1849)은 본관은 慶州, 자는 德容, 號는 鳳村이다. 부는 興漢이며. 大邱에 거주했고 鄭宗魯의 문인이다. 1822년 式年試 3등으로 생원에 합격하여 성균관에서 유학하였고, 1823년 영남 유생들이 만인소를 올릴 때 疏首로 활동하였다. 문집이 전한다.

수급인인 최효술(1786~1870)은 본관은 慶州, 字는 穉善, 號는 止軒이다. 百弗庵 崔興遠의 증손이다. 外王考 立齋 鄭宗魯를 따라 배웠다. 1860년에 遺逸로 천거되어 莊陵參奉에 제수되었고, 1865년에 敦寧府都正에 제수되었다. 문집 7책이 전한다.

1차 작성자 : 김정민