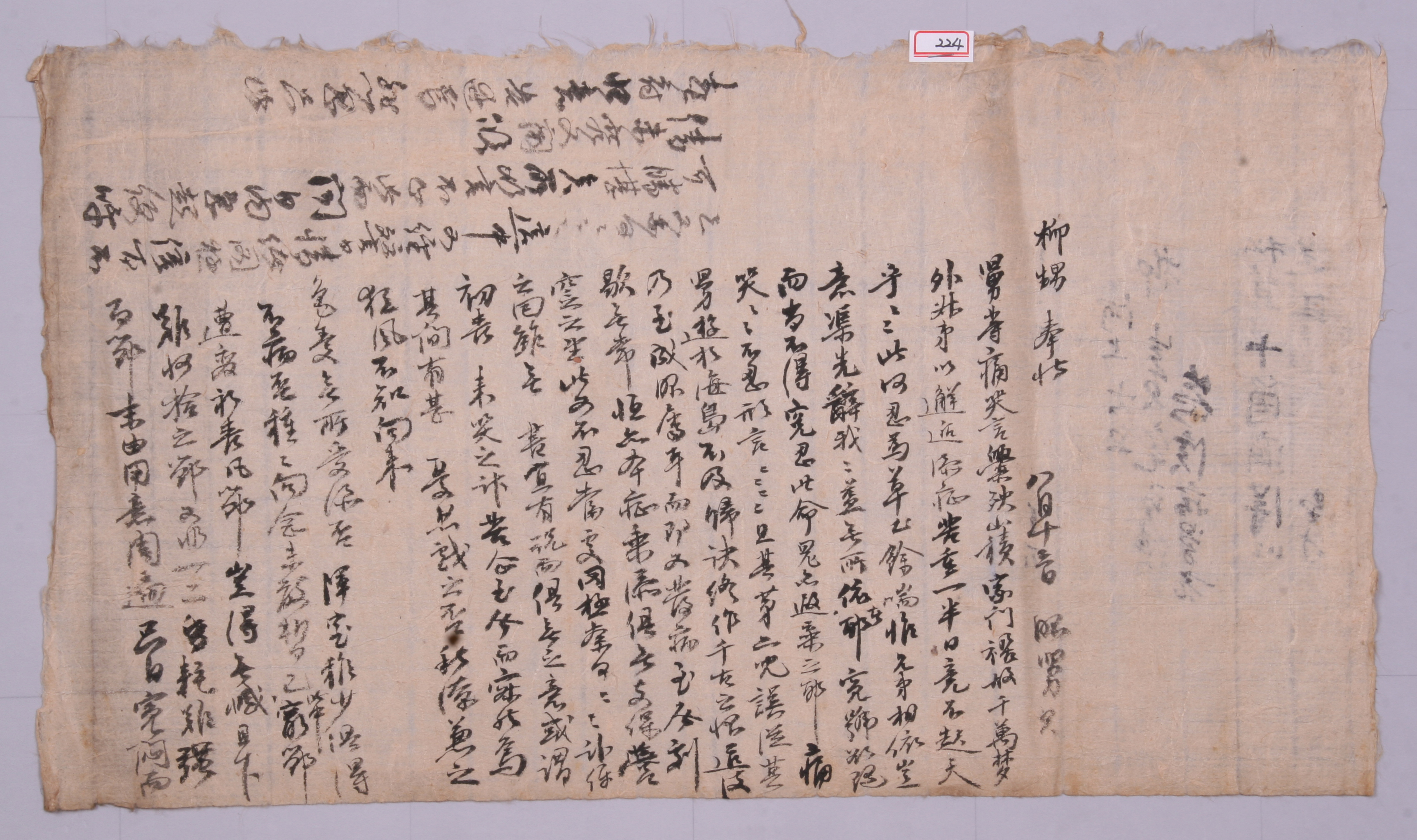

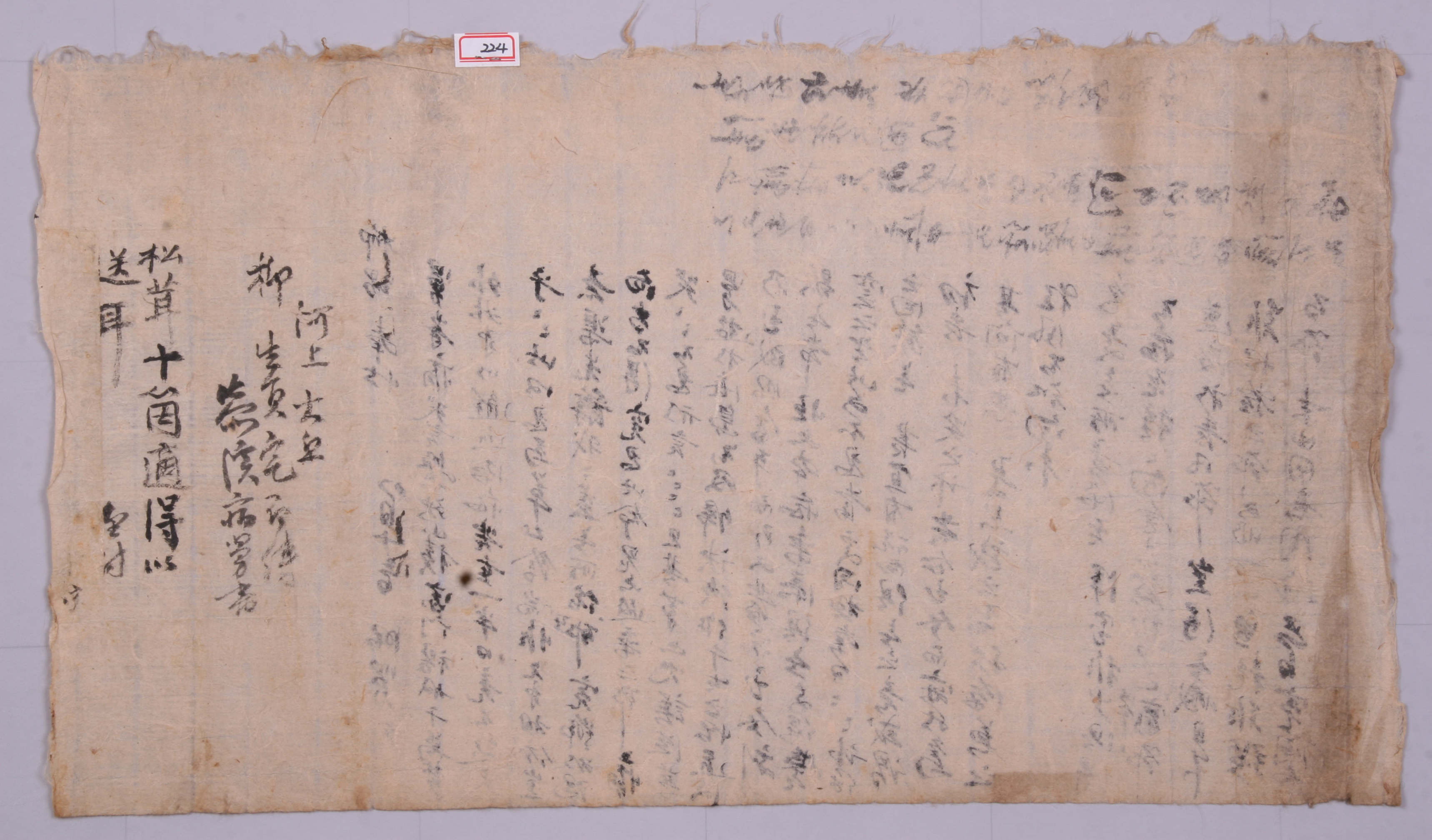

1769년 8월 13일, 慶州崔氏인 외삼촌[舅]이 자신의 셋째 아우[叔弟]의 죽음에 대한 슬픈 심경을 알리고 상대의 방문을 요청하기 위하여 河回柳氏인 생질[甥]에게 보내는 편지

1769년 8월 13일에 慶州崔氏인 외삼촌[舅]이 자신의 셋째 아우[叔弟]의 죽음에 대한 슬픈 심경을 알리고 상대의 방문을 요청하기 위하여 河回柳氏인 생질[甥]에게 보내는 편지이다.

처음, 집안에 쌓인 재앙으로 인해 자신의 셋째 아우가 병으로 죽게 된 사실을 언급하며 매우 원통하고 슬픈 감정을 표현하였다. 그는 여생을 형제들과 함께 의지하며 살 것이라 여기던 와중에 생긴 喪禍라 더욱 통곡한다고 하였다. 특히 죽은 아우의 아들이자 자신의 조카가 결국 부친의 임종을 지키지 못했고, 成服 후에 병이 난 상황에 대해서 매우 안타까워하고 있다. 이어서 상대의 慰狀 또는 弔問을 기다렸지만 모두 없었기에, 상대에게 무슨 우환이 생겼는지 걱정하면서 안부를 물었다. 추록에는 송이 10개를 보낸다는 말을 추기하였다.

이 편지의 발급자는 대구 옻골 경주 최씨 측의 ‘病舅’ 또는 ‘服舅’라고 표현한 인물인데, 발급연도가 없고 성명 또는 자호도 없어서 누구인지 정확히 알 수 없다. ‘병구’는 ‘병이 든 구’를 의미하고 ‘복구’는 ‘상복을 입고 있는 상황의 구’이다. ‘舅’는 ‘외삼촌’ 또는 ‘장인’을 의미한다. 수취인으로 기록된 ‘河上柳生員宅’, ‘柳甥’ 역시 누구인지 파악하기 어렵다. ‘甥’은 ‘생질’ 또는 ‘사위’를 의미한다. 다만 이를 통해 경주 최씨와 하회 류씨 간의 혼반관계가 있음을 알 수 있다. 百弗庵 崔興遠의 아들인 崔周鎭의 配位가 養眞堂 柳泳의 딸인 河回柳氏이긴 하나, 이 정보만으로 여기에서 舅甥관계를 ‘외삼촌과 생질’의 관계로 보든 혹은 ‘장인과 사위’의 관계로 보든 모두 정확한 관계를 유추할 수 없다.

최흥원의 부친인 崔鼎錫의 자녀들 가운데 딸이 하회 류씨 柳聖復에게 시집갔는데, 류성복의 아들이 최흥원의 형제들과 외삼촌-생질 관계로서의 구생관계가 될 수 있다. 동일 문중의 서간문 중에는 비슷한 필체의 편지가 다수 존재하며, 대부분 ‘伯舅’가 ‘柳甥’에게 보내는 서간들이다. 이 편지의 ‘복구’가 ‘백구’와 동일 인물이라고 한다면, 위의 근거들을 통해 발급자 ‘구’는 최흥원으로 볼 수 있다. 류성복은 3남 2녀를 두었고, 아들은 瀾, 인(氵+仁), 潡이다. 수취인은 이들 가운데 한 사람으로 보인다. 또한 본문에 언급한 ‘叔弟’는 최흥원의 셋째 아우인 최흥건으로 보이며, 그의 몰년은 1769년 7월 23일이다. 내용상 숙제가 이미 죽고 난 후 그의 아들이 늦게 도착했고, 이미 성복을 한 후 시간이 지난 뒤에 이 편지가 발급되었다는 점을 보면 이 편지의 발급연도는 최흥건의 몰년인 1769년으로 추정할 수 있다.

이 편지는 전반적으로 죽은 이에 대해 살아있는 자의 슬픔을 잘 표현한 특징이 있다. 간혹 보이는 제문 양식의 문구가 이 편지의 구구절절한 사연을 더욱 극적으로 표현해 준다.

『慶州崔氏匡靖公派大譜』, 新川族譜社, 1992

1차 작성자 : 김동현