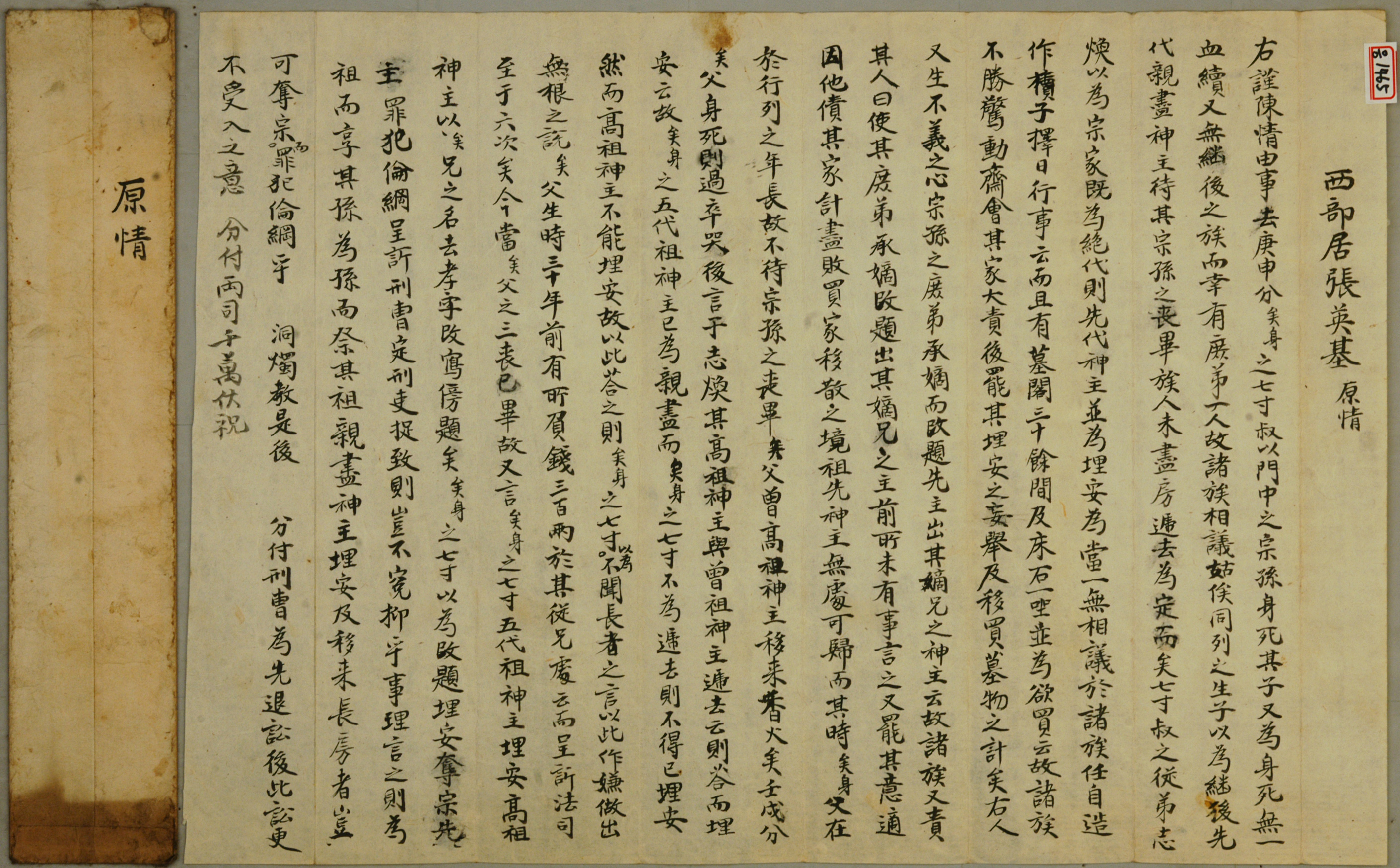

張英基가 7촌 從弟인 張志煥이 본인을 고발하자 이를 기각하게 해달라는 내용으로 漢城府에 접수한 原情이다.

본 原情은 張英基가 漢城府에 접수한 原情이다. 여기서 原情은 잡혀있는 죄인이 항변하는 내용을 담은 문서를 가리킨다. 이 원정은 발급일자가 표기되어 있지 않다. 그러나 이 문서가 星山李氏 가문에 보관하고 있다는 점을 착안하여 1865년으로 발급년도를 추정할 수 있다. 그 근거는 원정 본문 안에 임술년에 아버지가 죽었고 지금 3년 상을 마쳤다고 하고 있다는 것이다. 星山李氏 가문의 인물 가운데 李原祚는 1865년에 漢城府 判尹을 역임한 바 있다. 1865년은 을축년이고 을축년의 3년 전은 임술년이다. 즉 이 原情은 李原祚가 漢城府 判尹으로 근무하면서 접수한 것일 가능성이 가장 크다. 따라서 확실치 않지만 1865년으로 발급년도를 추정한 것이다.

原情의 내용은 張英基가 7촌 從弟인 張志煥이 본인을 고발하자 이를 기각하게 해달라는 내용이다. 張英基가 설명하는 상황은 다음과 같다.

"지난 경신년(1860)에 문중의 종손인 본인의 7촌숙이 죽었고 그 아들이 또 죽었다. 그런데 혈속이 하나도 없고 양자로 삼을 친족도 없었다. 다행히 庶弟가 한 명 있었다. 그래서 여러 친족이 상의하기를, 우선 같은 항렬의 아들을 낳기를 기다렸다가 양자로 삼기로 정했다. 그리고 先代의 親盡한 神主는 종손의 상례가 끝날 때까지 기다렸다가, 친족 중 아직 親盡하지 않은 자가 가져가기로 정하였다.

그런데 7촌 從弟인 志煥이 종가의 代가 이미 끊어졌으니 선대의 신주는 모두 埋安하는 것이 마땅하다고 여기고, 여러 친족과는 아무 상의도 없이 임의로 櫝子(신주를 넣는 궤)를 만들고 택일하여 일을 행했다고 말하는 것이었다. 그리고 또 墓閣 3칸과 床石 1坐를 팔고자한다고 하였다. 이에 여러 친족이 놀라서 그 집에 모여 크게 꾸짖은 후, 신주를 埋安하고 墓物을 팔려고 하는 계획을 그만두게 하였다.

그런데 志煥은 또 不義한 마음을 품었다. 종손의 庶弟에게 嫡孫을 승계하고, 선조의 신부를 改題하는데 그 嫡兄의 신주를 나타내 놓는다고 한 것이었다. 그래서 여러 친족이 또 그 사람을 꾸짖기를, ‘庶弟에게 嫡孫을 승계하게 하고 改題하는데 그 嫡兄의 신주를 내 놓는 다는 것은 전에 없던 일이다.’라고 하였다. 그래서 그 의도한 바를 못하게 하였다.

그리고 그가 마침 다른 빚이 있어서 가계가 다 망하여 집을 팔고 흩어질 지경이었기에 선조의 신주를 둘 곳이 없었다. 그래서 본인의 아버지가 항렬의 연장자이셨기 때문에, 종손의 상례가 끝나길 기다려 본인의 아버지의 증고조의 신주를 옮겨 와서 제사를 지냈다.

그후 임술년(1862)에 본인의 아버지가 죽었다. 卒哭이 지난 후, 志煥에게 고조의 신주와 증조의 신주를 가져가라고 말 하였다. 그러자 그는 埋安하라고 답하였다. 그래서 본인은 5대조의 신주는 이미 親盡하였고 본인의 7촌이 가져가지 않으므로, 부득이하게 埋安하였다. 그러나 고조의 신주는 埋安할 수 없었다. 그래서 이 뜻으로 답하였다. 그러자 본인의 7촌은 어른의 말을 듣지 않는다고 여겨 싫어하면서, 근거 없는 말을 만들어 내어, 본인의 아버지가 살아계셨던 30년 전에 그 종형(志煥)에게 3백냥의 빚을 진 적이 있었다고 하는 것이다. 그리고 法司에 소송을 올려 6차에 까지 이르렀다.

지금 본인의 아버지 삼년상을 마쳤으므로, 본인의 7촌의 5대조의 신주를 埋安하고, 고조의 신주를 兄의 이름으로 ‘孝’자를 없애고 傍題(신주 귀퉁이에 신주를 모시는 자를 적은 것)를 다시 쓴 것이다. 그런데 본인의 7촌은 改題한 것으로 여기고는, 埋安하여 선조의 신주를 빼앗았다고 하면서, 綱常의 윤리를 범했다고 형조에 소송을 올렸다. 그리하여 刑吏가 잡아가니 어찌 억울하지 않겠는가." 라고하였다.

이와 같이 상황을 설명한 張英基는 형조에 분부하여 소송을 물리치게 하고, 이 다시는 이 소송을 받아들이지 않도록 兩司에 분부해 달라고 하고 있다.

張英基의 요청이 받아들여졌는지, 이후의 소송은 어떻게 진행되었는지 등은 기록이 남아있지 않아 알 수 없다.

1차 작성자 : 명경일