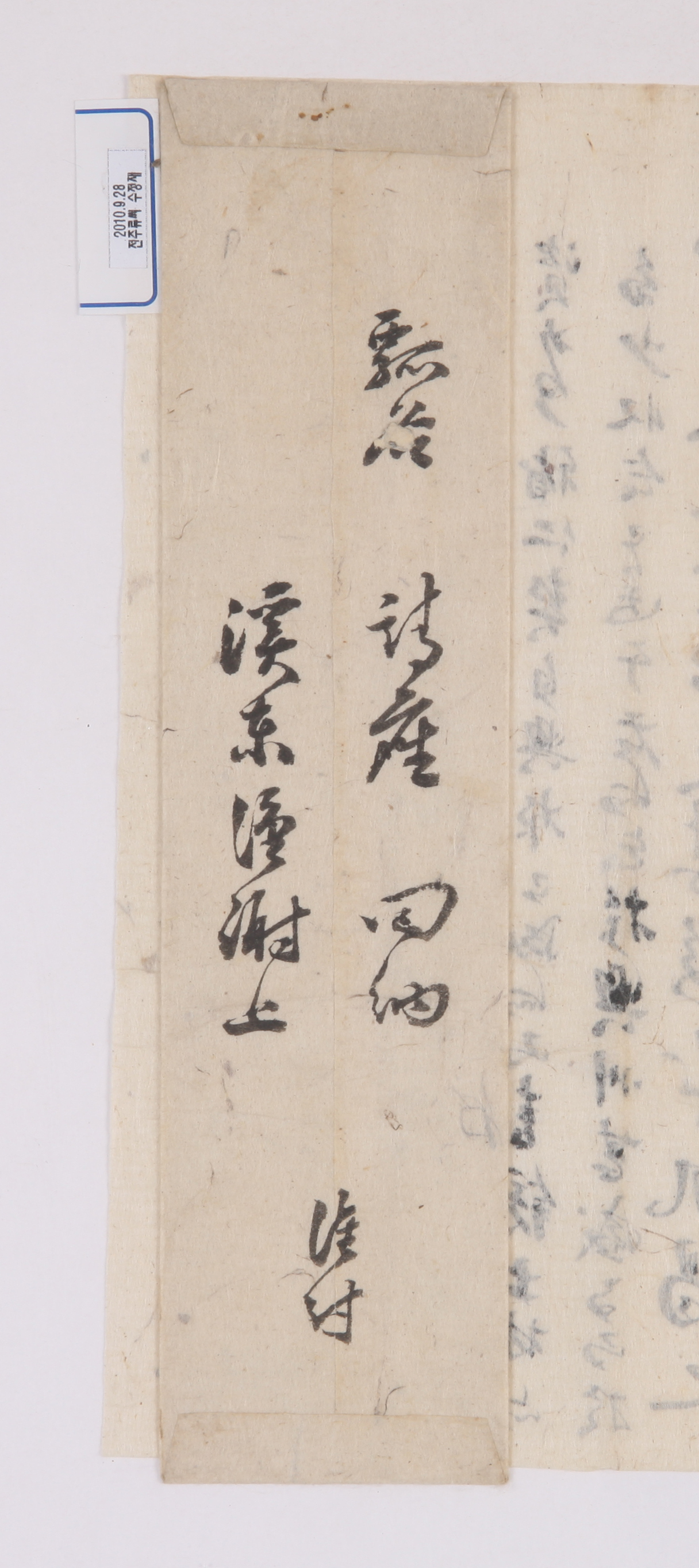

1923년 5월 30일, 守巖 李弼鎬가 補仁契의 契錢 모금 등과 관련하여 瓢谷에 보낸 편지

1923년 5월 30일에 守巖 李弼鎬가 補仁契의 契錢 모금 등과 관련하여 瓢谷에 보낸 편지이다.

먼저 지난달의 만남은 몇 년 동안이나 상대를 목마르게 그리워하던 마음을 어루만지기에 충분한 것이었으나, 이별한 뒤에 생각해 보면 이미 좋은 기회를 써버리고 만 것에 불과하니 서글프게 동쪽 하늘의 구름을 멀리 바라보매 자신의 정성이 부족하다는 탄식을 금할 수 없었다고 하였다. 이어 상대가 뜻밖에 인편으로 먼저 편지를 보내준 것에 대해 지극한 감사의 마음을 표하였다. 또한 편지를 읽고서 상대가 평안하게 지내면서 날마다 연구하는 즐거움이 있고 그 아들도 여유롭게 잘 지내고 있다는 소식 외에도 여러 사람들 모두 평안하게 지내고 있다는 것을 알게 되었다고 하면서, 세상의 淸福이 이보다 더한 것이 없을 것이라고 하였다. 眼疾에 걸려 고생하고 있는 자신의 근황을 전하고, 경악스러운 일들이 많은 이 세상에서 무력감마저 느끼고 있는 자신에게 상대가 때때로 箴規를 베풂으로써 그것을 頂門一鍼의 자료로 삼을 수 있게 해 달라고 청하였다.

興州(榮州 順興)에 補仁契所가 차려져서 靑城書院과 鏡光書院의 士林이 契錢을 얼마간 거두어 이미 契所에 보냈다고 한다면서, 이는 興州의 입장에서는 매우 좋은 일이라고 하였다. 金興洛의 《西山全集》에 補仁契帖이 수록되어 있는데, 西山 문하에서 공부한 705명의 문인들이 등재되어 있다. 따라서 補仁契는 아마도 補仁契는 西山 金興洛의 문하로 구성된 契로 보인다. 그러면서 李弼鎬는 모두 스승에게서 도야된 門下이므로 尊門에서도 공론을 모아 川・法 兩門의 君子들이 臨川書院 등이나 泗濱書院에 元所를 설립하는 것이 어떻겠느냐고 제안하였다.

季休(硏巖 李承奎)와 상대가 간혹 만나서 잘 지내는지 묻고, 너그러운 도량을 가진 상대가 어찌하여 시끄러운 세상일에 휘말려 들고서도 스스로 깨닫지 못하는지 안타까워하였다. 또한 언급했던 말은 우연하게 꺼낸 것인데 또한 이미 맞아떨어졌으니 바로 장난삼아 한 것이 진심으로 한 것과 같게 된 격이라고 하였다. 끝으로, 상대의 막내아들이 여기에 머물면서 배움을 청하였으나 그쪽에서 허락하지 않았기 때문에 실망하여 돌아갔다는 소식을 들었다고 하였으며, 喪中에 仁吉이 잘 버티고 있으며 聖叔 등도 예전처럼 지내고 있다는 등의 소식을 전해 주었다. 추신에서는, 편지가 두서가 없었다고 한 뒤에 상대 再從氏의 喪事는 吾黨의 운명과 관계된 것이니 매우 애통스럽다고 하였다.

시기적으로 보아 수신자는 奮山 柳淵鱗(1868~1939)으로 보이나 확신할 수 없다.

김장경