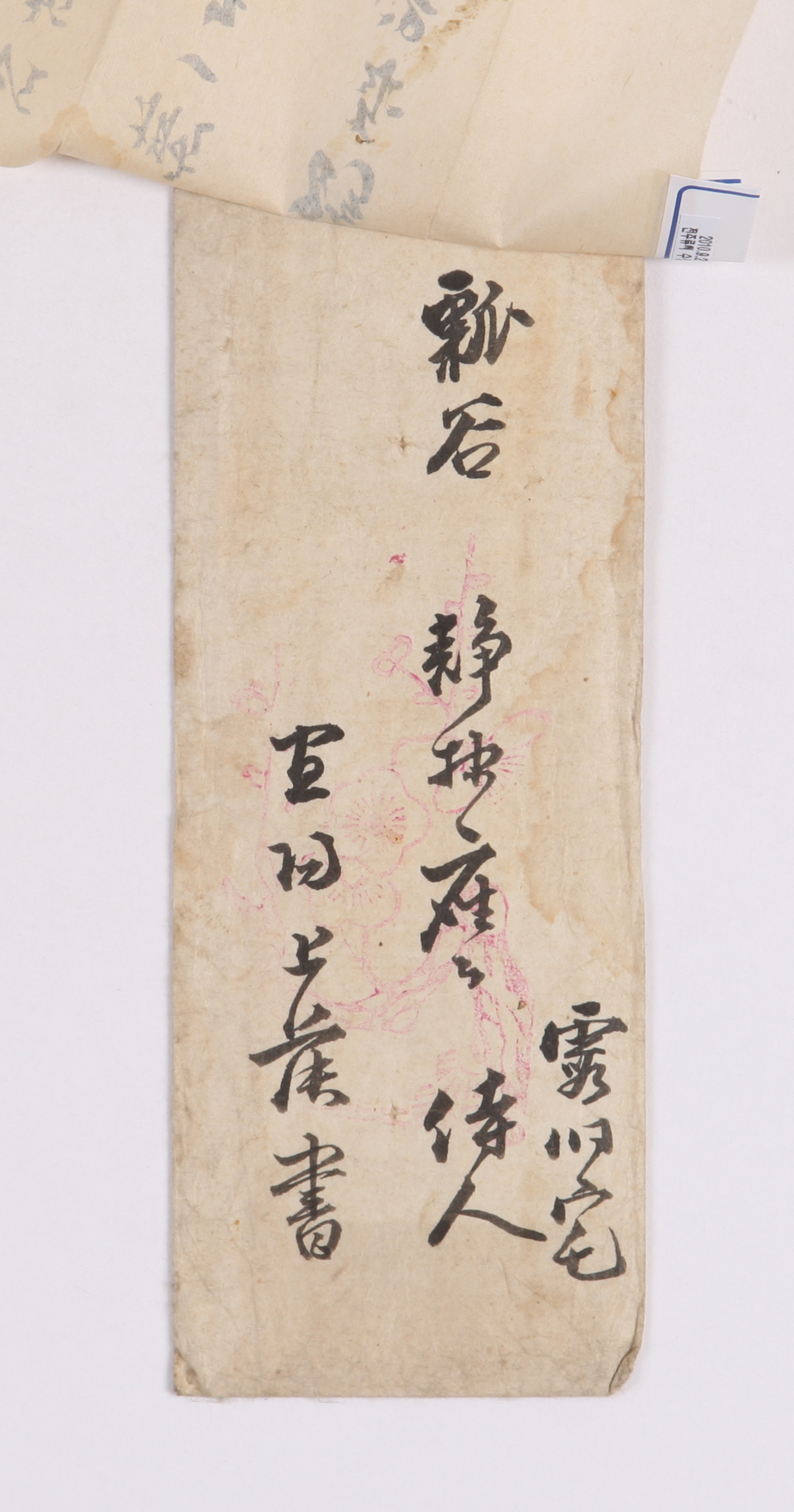

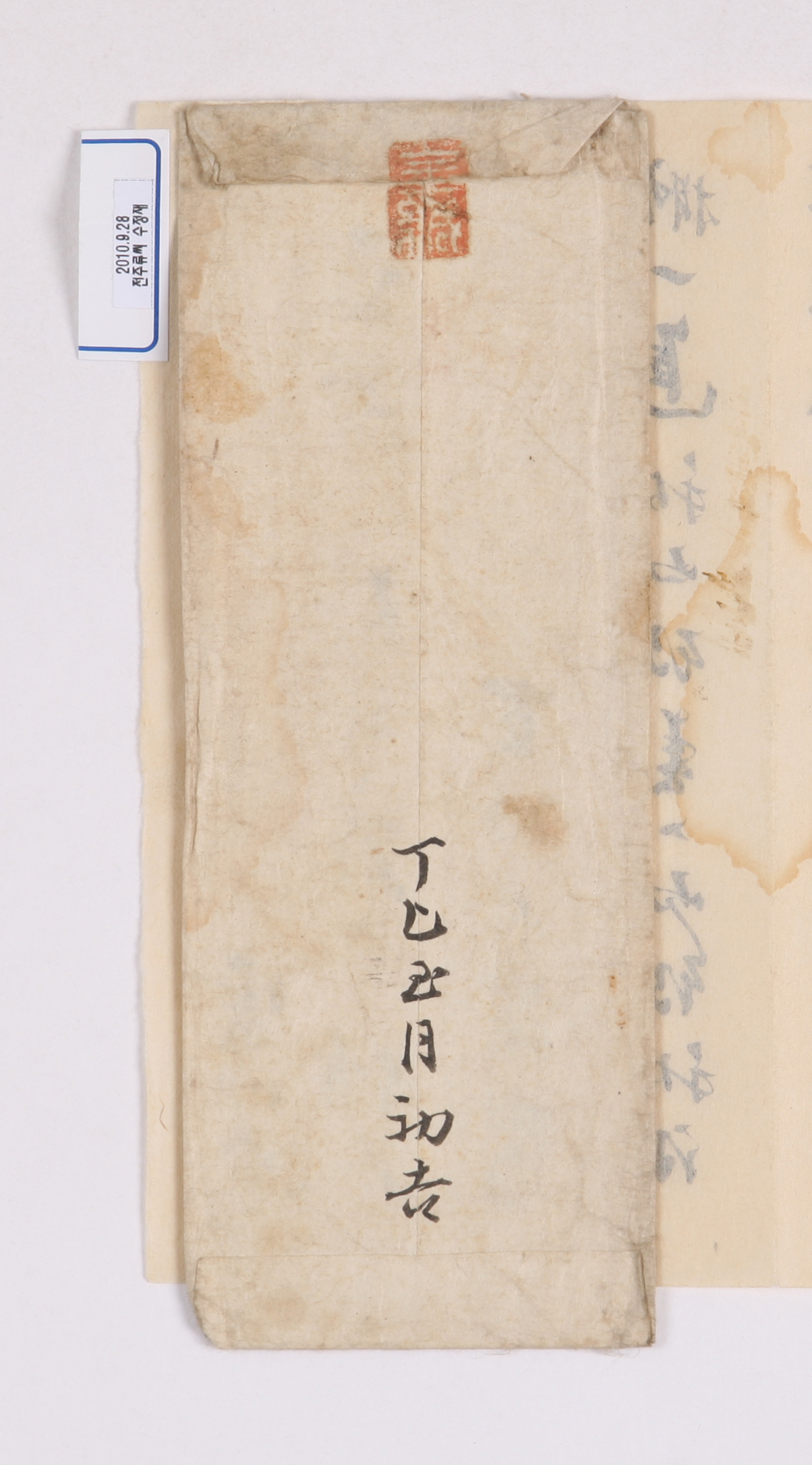

1918년 3월 7일, 宜齋 姜泌이 아들의 방문 소식을 전하기 위해 奮山 柳淵鱗에게 보낸 편지

1918년 3월 7일에 宜齋 姜泌(1878~1942)이 아들의 방문 소식을 전하기 위해 奮山 柳淵鱗(1868~1939)에게 보낸 편지이다.

먼저, 해를 넘기도록 격조하여 늘 서글피 그리워하였음을 말하고, 오랫동안 상대를 찾아뵈려고 마음먹었으나 가을에는 다음 봄을 기약하고 봄에는 가을을 기약하며 차일피일한 사정에 대해서도 말하였다. 더구나 日帝에 의해 구속되어 있던 상황도 언급하면서, 부끄럽고 미안한 마음을 전하였다. 이어, 상대와 그의 아들 및 손자 등의 안부를 물었다.

姜泌 자신은 하는 일 없이 집안에서 칩거하고 있는 상황을 전하고, 또한 팔순 양친의 병환으로 애타고 두려운 심정 및 잠시라도 어버이 곁을 떠날 수 없는 상황에 대해서도 언급하였다. 끝으로, 자신의 장남이 樊査(榮州 天雲亭이 있는 樊溪의 사돈인 듯함)의 珓祭(禫祭인 듯함)에 조문하기 위해 만사를 제쳐놓고 나갔는데 장차 이 편으로 상대를 뵙고 인사를 드리려 한다는 계획을 전하였다. 그러면서 산중에서 교육이 제대로 되어 있지 않은 그를 상대가 잘 가르쳐 달라고 지도편달을 부탁하였다.

宜齋 姜泌은 白樵 姜夏奎의 손자이자, 晩山 姜鎔의 아들이다. 姜鎔은 孔巖 柳致好의 딸인 全州 柳氏와 혼인하여 姜泌을 낳았다. 따라서 柳致好의 아들인 柳哲鎬는 姜泌에게 외삼촌이 되고, 柳致好의 손자인 柳淵兢과 柳淵永은 姜泌의 사촌이 된다. 따라서 수신자는 이 둘 가운데 한 사람일 것으로 보인다. 그러나 이 집안 문건 가운데 1913년에 보낸 姜泌의 편지에서 한 문건 내에서 ‘表從弟’와 ‘表再從弟’를 함께 쓰고 있다는 점, 항렬 및 피봉에 기재된 霞洞宅이라는 宅號로 보아 그의 표재종인 奮山 柳淵鱗일 가능성이 높다. 한편, 본문에서 언급되고 있는 樊査란 구체적으로 榮州 天雲亭의 冑孫인 金澮(1887~1917)를 가리키는 것으로 보인다. 姜泌은 독립운동 군자금 모금에 협조하였다가 옥고를 치른 바 있다.

김장경