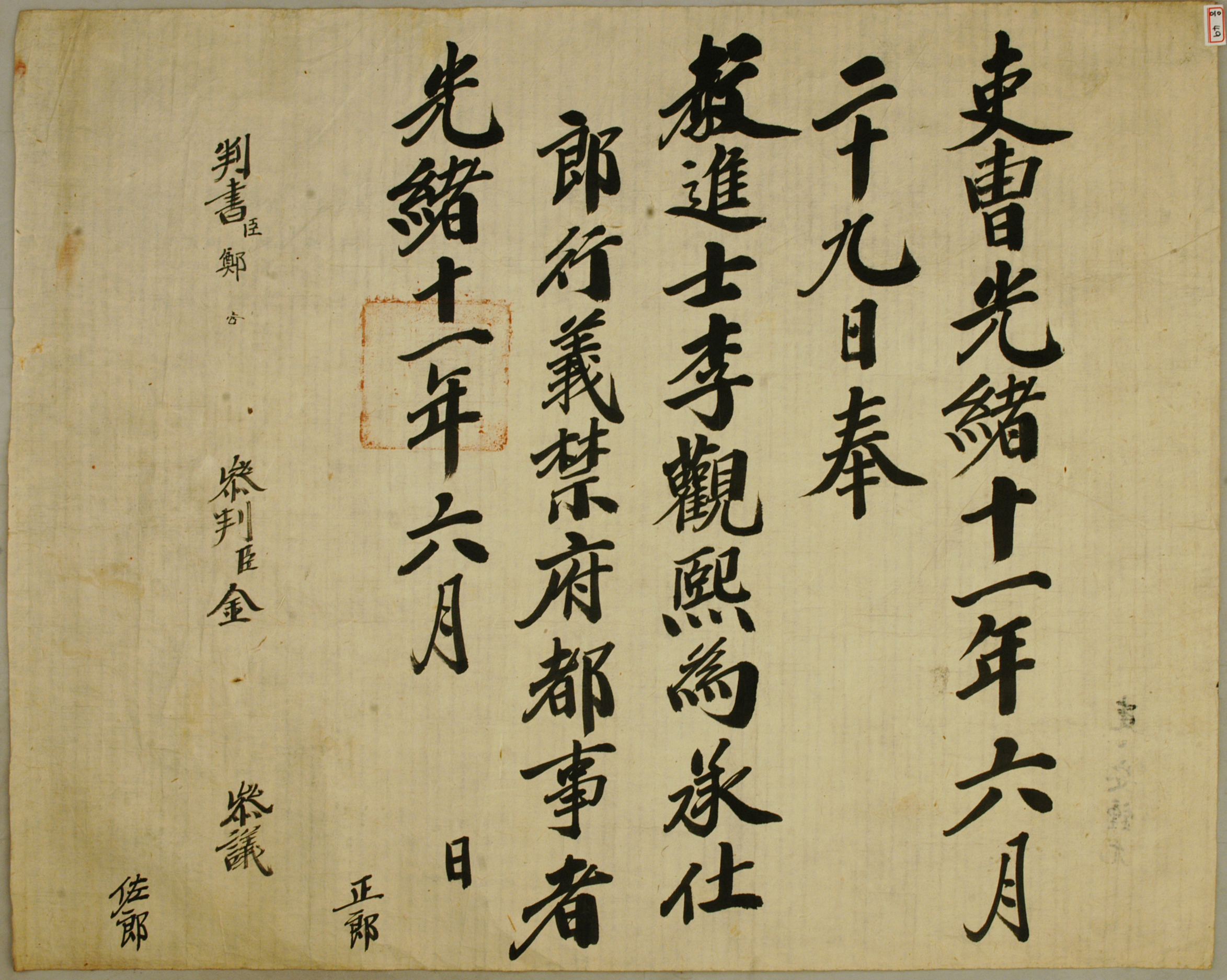

1885년 6월 29일, 이조가 국왕의 명령을 받들어 진사 이관희를 승사랑 행 의금부도사로 임명하는 4품 이하 고신[敎牒]

내용 및 특징

1885년(고종 22) 6월 29일에 이조에서 국왕의 명령을 받들어 진사 이관희를 승사랑 행 의금부도사로 임명하는 4품 이하 고신[敎牒]이다. 발급일자 위에 이조의 관인이 답인되어 있으며, 이조판서가 서압하였다.

의금부는 조선시대 특별사법 관청이다. 詔獄 · 禁府 · 王府 · 金吾라 부르기도 하였다. 捕盜 · 巡綽 · 禁亂의 임무를 관장하였다. 의금부에 소속된 관직 가운데 都事는 종9품이다. 종6품 도사와 종8품 도사도 있다. 承仕郞은 문관 종8품 품계 명칭이다. 품계와 관직이 일치하지 않기 때문에 行守法에 따라 관직이 품계보다 낮은 경우인 ‘行’을 품계와 관직 사이에 썼다.

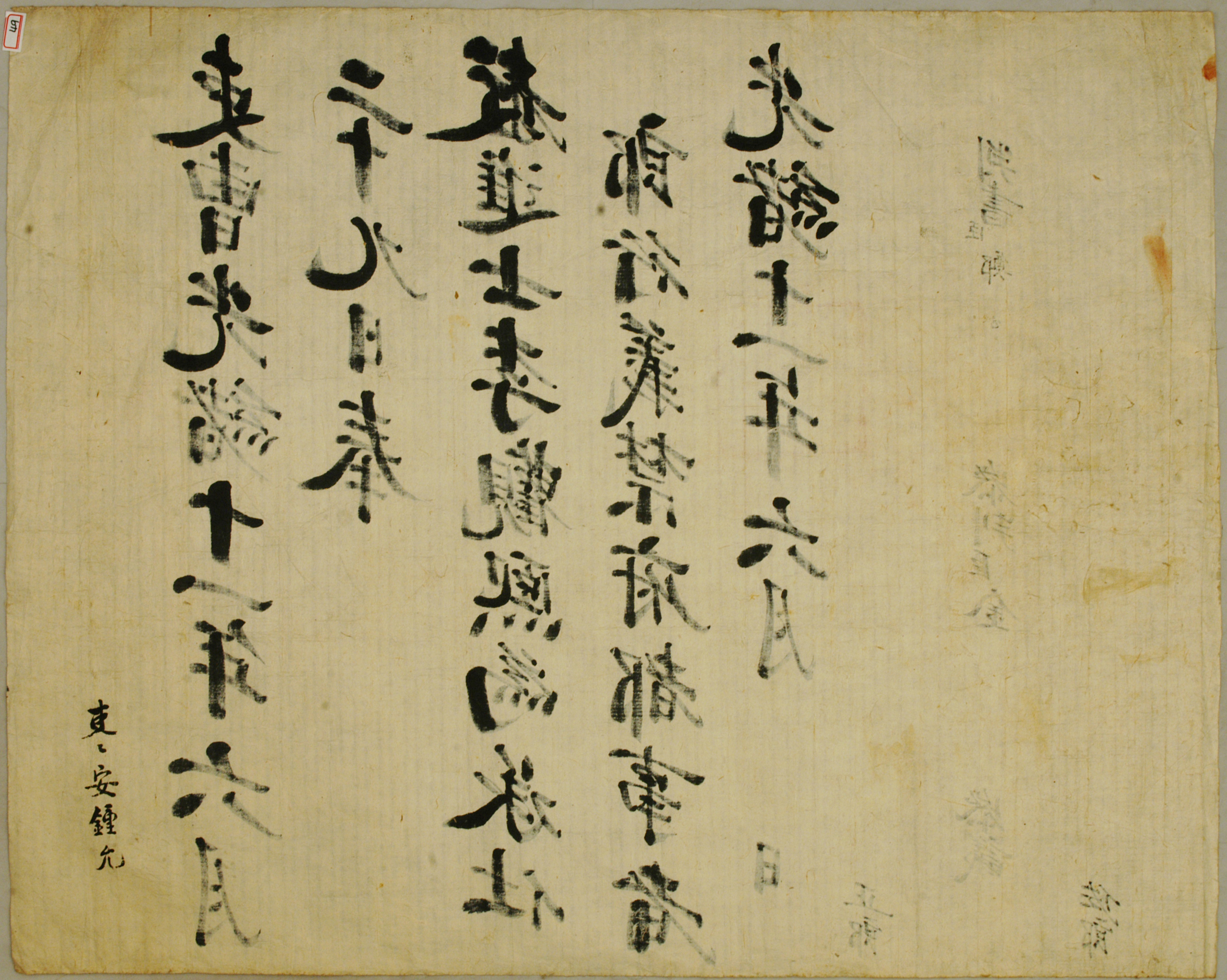

뒷면 좌측 하단에는 ‘吏吏安鍾允’이라고 적혀있다. ‘吏吏’는 ‘이조의 서리’라는 의미이고, ‘안종윤’은 문서를 작성한 서리의 성명이다. 이와 같이 고신에는 뒷면 좌측하단에 문서 작성자가 기입되어 있는 경우가 종종 있다. 성산이씨 이원조 가문이 소장하고 있는 고신의 뒷부분을 보면, 안종윤뿐 아니라 ‘安宙成’, ‘安宇成’, ‘安處得’, ‘安至默’,‘安奎澈’, ‘安允鼎’ 등 안씨 성을 가진 서리의 이름이 연속적으로 등장한다. 이는 이조에 근무하는 서리 가운데 안씨 성이 대를 이어 성산이씨 가문의 단골서리 역할을 하였기 때문인 것으로 짐작된다.

이관희는 1855년(철종6) 3월에 있던 생원시에서 3등 제 44인으로 입격하였다. 그리고 30년 뒤인 1885년 6월 29일에 진사였던 이관희는 승사랑 행 의금부 도사를 임명받게 되는데 문음으로 제수된 것 같다. 문음은 선조나 친척이 국가에 큰 공을 세웠거나 고관직을 얻으면 후손이 일정한 벼슬을 얻게 하는 제도로 과거 ․ 천거와 함께 중요한 관리 선발 제도의 하나였다. 문음이 가능한 관원과 문음 수혜자의 범위를 줄였으나 조선 말기까지도 문음은 일정하게 존재하였고, 지방관이나 무관직, 하위직에는 문음자가 상당수 진출하였다.

이관희(1824~1895)는 本貫은 星山이다. 字는 羲賓이며 號는 浦叟이다. 父 李鼎相이다. 거주지는 星州이다. 1855년 式年試 3등으로 생원에 합격하였다. 1885년 蔭職으로 義禁府都事를 제수 받았다. 사람에게 베풀기를 잘하여 살아있는 부처라고 칭해졌다.

배재홍, 『退溪學과 韓國文化』39, 경북대 퇴계학 연구소, 2006

鄭求福, 『古文書硏究』 9·10, 한국고문서학회, 1996

유지영, 『古文書硏究』 30, 한국고문서학회, 2007

『승정원일기』,

『응와 선생 문집』,

서은주